История искусств

-

История одной картины: «Танец» Матисса

В Эрмитаже есть несколько шедевров - картины, составляющие самое важное, основополагающее для Музея - «иконы живописи XX века». Это «Черный квадрат» Малевича, «Красный вагон» Ильи Кабакова и, конечно, – «Танец» и «Музыка» Анри Матисса. XX век почти исчерпывается этими картинами, во всяком случае – это тот ориентир, на который опирается Эрмитаж. -

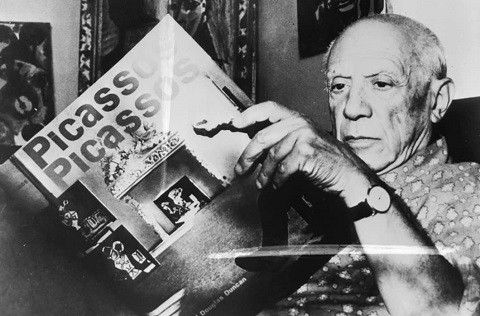

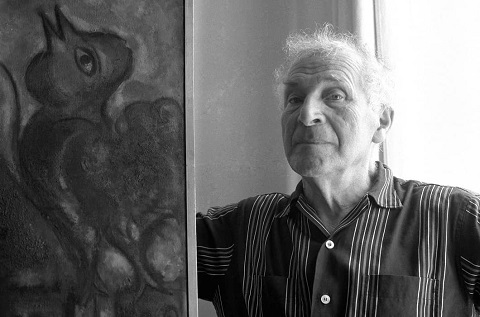

Максим Кантор: Пабло Пикассо

Представление ХХ века (который длился до 1991 г, как утверждает Хобсбаум), Пикассо досмотрел практически до конца, во всяком случае в раскаленной фазе -

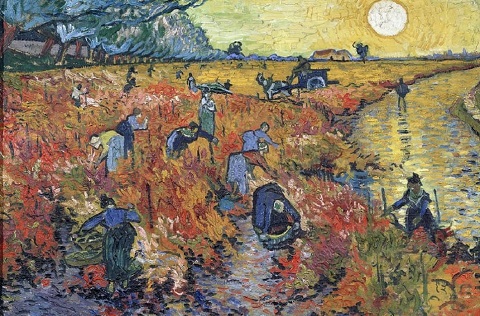

Максим Кантор: Винсент ван Гог

Мы продолжаем публикацию фрагментов глав историко-философского романа о живописи Максима Кантора «Чертополох и тёрн» -

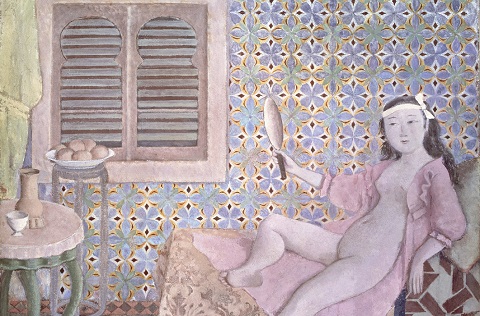

История живописи: Бальтюс

Можно ли создать салонную живопись помимо салона – вне общества, которое образует салон, создать салон в одиночестве? -

Максим Кантор: Ганс Гольбейн

Зарница ренессансной живописи вспыхнула в Англии, в стране, далекой от пластических искусств. Англия не славна живописцами; тому есть несколько причин. Однако, именно английский эпизод стал финальным в драме ренессансной живописи -

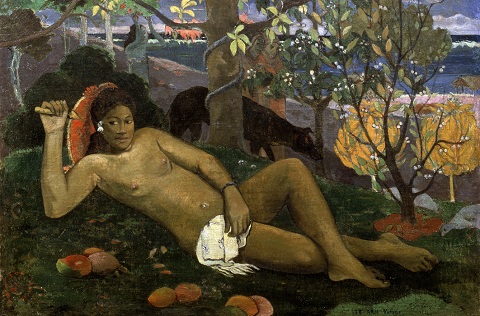

Максим Кантор: Поль Гоген

Сезанн жил в Провансе, не порывая с Парижем, до последних лет регулярно навещал столицу, – однако многим казалось, что мэтр затворился в Эксе и доказал, что искусство нового возрождения не совпадает с модой больших городов. Ван Гог и Гоген биографию зажиточного мэтра воспроизвести не могли: средств не имели. Но пример художника, который осмелился отказаться от модной столицы, был перед глазами -

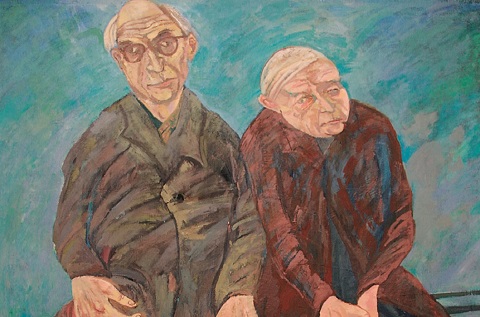

Максим Кантор: Марк Шагал

Существует логика в том, что история живописи завершается еврейским художником, иудейской темой и Исходом, понятым – в традиции Петруса Кунеуса его трактовкой Republica Hebraerum – как путь из империи к республике. Художник Марк Шагал, представитель специфически иудаистской еврейской пластической культуры, вошел в европейскую живопись, и вступил в общий диалог о перспективе и обществе -

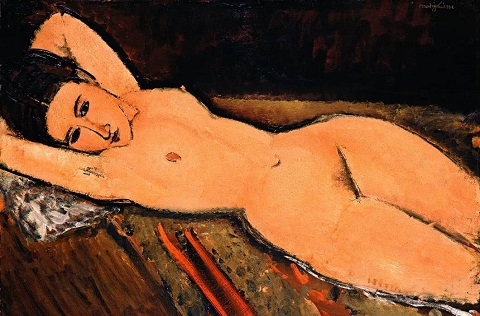

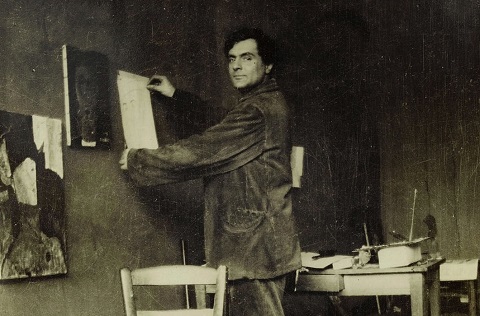

Максим Кантор: Парижская школа. Модильяни. Сутин

На пороге Первой мировой войны в Париже сложилась исключительная интеллектуальная атмосфера. Это город, полный страннейших характеров; в России и Германии экстравагантных личностей хватало, но по иной причине: там ожидали революций, а Париж уже пережил несколько революций -

Максим Кантор: Бургундия и Италия. Антонелло да Мессина

В новелле Бальзака «Неведомый шедевр» описан гений живописи Френхофер; старый чудаковатый художник приходит в гости к придворному живописцу Порбусу, где встречает юного Пуссена, и читает им лекцию об искусстве -

Максим Кантор: Франсиско Гойя

Он привык относиться к рисунку углем и к печатной графике как к территории свободы - в том числе свободы от линии и формы. Рисунок для Гойи – не то, что для Дюрера и Леонардо, не исследование пропорций, не штудия к работе. «Линии и цвета не существует, дайте мне кусок угля, и я создам живопись», - эта фразой Гойя объясняет, что в его методе тональность дороже цветового контраста, а пятно дороже формы -

Максим Кантор: Рембрандт

Мы продолжаем публикацию фрагментов из новой книги Максима Кантора «Чертополох и тёрн» в рамках совместного проекта STORY.RU и издательства АСТ. В полном виде этот историко-философский роман о живописи выйдет в начале следующего года -

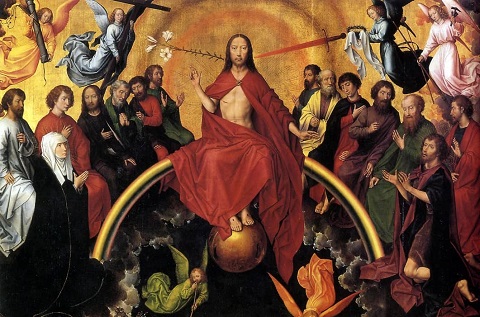

Максим Кантор: Ганс Мемлинг

Христос во славе, окруженный апостолами, будет наблюдать за тем, как Архангел Михаил проводит взвешивание душ -

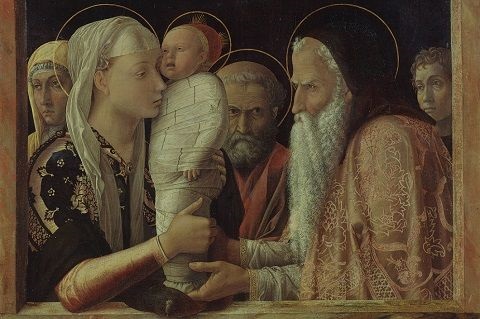

Максим Кантор: Андреа Мантенья

Андреа Мантенья начал писать чудовищ параллельно с бургундским мастером Иеронимом Босхом, если не прежде Босха -

Авиньонская школа и два типа Ренессанса

Мы продолжаем публикацию фрагментов глав историко-философского романа о живописи Максима Кантора "Чертополох и тёрн" -

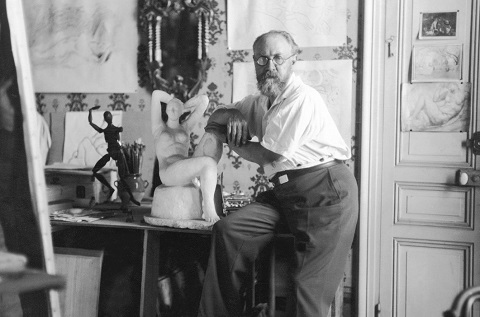

Максим Кантор: Обоснование иконософии

STORY.RU начинает большой проект - публикацию фрагментов глав историко-философского романа о живописи Максима Кантора «Чертополох и тёрн» -

История одной картины: Караваджо – «Лютнист»

…В Эрмитаже есть избранная коллекция картин, которые являются лицом музея. Одна из них - «Лютнист» Караваджо. Великое полотно, шедевр, и одновременно - важная часть истории Эрмитажа. И не только, истории мировой живописи – тоже. Картина, о которой можно долго говорить. -

Амедео Модильяни. 100 лет со дня ухода в бесконечность

До недавнего времени в Москве не было ни одной выставки этого знаменитого французского живописца. Были другие, нашумевшие - вплоть до «Золота скифов» или «Моны Лизы», и люди занимали очередь с ночи. С Модильяни же – полный пролет -

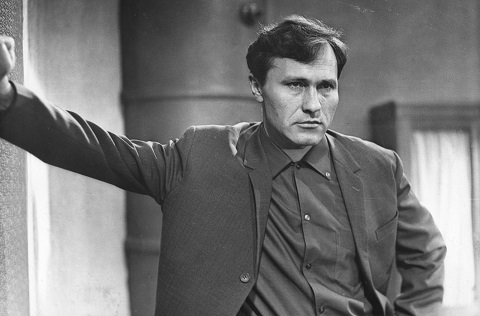

Возмутитель спокойствия

Кантор как фактор постоянного раздражения -

История живописи: Павел Филонов

Максим Кантор - о великом живописце, пролетарском художнике-аналитике, враге красивостей Павле Филонове -

История живописи: Тень тени

Картина − это не зеркало реальности, это − зазеркалье

-

История живописи: Эль Греко

Когда Эль Греко увидел Сикстинскую капеллу, то предложил сколоть роспись, чтобы переписать заново. Ему не позволили, но он тем не менее всю жизнь пытался написать свой вариант росписи

-

История живописи: Армагеддон рыбного ряда

Что случилось с фламандской культурой в XVI веке? В XV веке имелась преувеличенно возвышенная, доведённая до экстаза религиозная живопись, а спустя сто лет картина стала бесстыдно плотской и гедонистической. Почему?

-

История живописи: Художник горы

В искусстве есть фигуры, чьё величие несомненно. Принято считать, что Пушкин − великий поэт, а Моцарт − гениальный композитор. Точно так же и Сезанн − признан отцом современного искусства, величайшим живописцем Нового времени. Между тем объяснить простому зрителю, чем он так хорош, − затруднительно -

Соблазнение властью

Определение феномена «придворная живопись» ускользает от понимания. Легко сказать, что это сервильное искусство, угождающее вкусам двора. Накрашенным куклам нравится, когда их славят, это просто. Куда труднее объяснить, как искусство становится сервильным и кому, собственно, оно в таком качестве служит -

История живописи: Больное сердце возрождения

Боттичелли рисовал Мадонну и Венеру - в одном лице. Это и есть портрет европейского гуманизма -

Истории живописи: Свидетель истории

Петров-Водкин выполнил в изобразительном искусстве России великую миссию - сделал историю страны своим личным делом и пересказал её своими словами -

История живописи: Плоть и кровь идеи

Есть такие внешне умиротворённые картины, внутри которых спрятана бешеная страсть. Мы сначала не понимаем причины волнения, когда глядим на холсты Яна Вермеера: эти тихие интерьеры, статичные композиции, серебристые тона не сулят никаких потрясений – почему у нас содрогается душа, глядя на них? -

История живописи: Другой

История Франции XIX века - ротация революции-Империи-реставрации -Директории-Республики- Империи и расстрела Парижской коммуны - представляет конспект всей истории демократии. Разумеется, художник, который создал новый демократический язык искусства Нового времени - родился во Франции в то время и описал ту эпоху -

История живописи: Хлеб наш насущный

Максим Кантор - о живописце Якобе Рейсдале и его пейзажах, объясняющих, почему роль собора у голландцев играет мельница -

История живописи: Меж двух Наполеонов

Даже коллеги-художники, известные завистники, относились к Эжену Делакруа как к чуду света, почти как к Богу