1.

В новелле Бальзака «Неведомый шедевр» описан гений живописи Френхофер; старый чудаковатый художник приходит в гости к придворному живописцу Порбусу, где встречает юного Пуссена, и читает им лекцию об искусстве.

Лекция Френхофера описывает кризис европейского сознания после Ренессанса; действие новеллы происходит в XVII в., в эпоху маньеризма. Порбус и Пуссен — реальные художники, любимцы королей. Настало время абсолютизма и салона. Маньеризм Бальзаку знаком, его собственное время (правление Луи-Наполеона) повторило маньеризм. Описанные в «Человеческой комедии» кумиры гостиных: Растиньяк, де Трай, Нусинген типичны для декаданса любой эпохи. Данте в своей «Комедии» описывал таких же соглашателей, присягающих моде, наблюдал их и Бальзак.

Френхофер объясняет, почему искусство измельчало. Речь не о рисовании, но о системе мышления. Говоря о живописи, проще объяснять философские доктрины: зримый образ объясняет абстракцию. Сократ часто прибегал к сравнениям из области искусств, чтобы объяснить, что такое справедливость и мораль. Бальзак ждал возрождения Европы. Однако поскольку писатель не успел написать заявленных романов «Солдаты республики» и «Республиканцы», довольствоваться надо образами наподобие республиканца Мишеля Кретьена, и определять Бальзака следует как легитимиста; так и определяют. Впрочем, симпатии автора на стороне героев улицы Cloitre Saint Merri; это видно в каждом романе. В «Неведомом шедевре» не прямо, но тем не менее сказано следующее: возрождение социальной утопии (Френхофер относит таковую в прошлое) возможно через обновление эстетики. Герой новеллы формулирует необходимые принципы искусства.

Цельной эстетической концепции салон и рынок не знают по определению: идеал не является меновой категорией. Идеал невозможно обменять, пустить в оборот, перепродать — это не предмет рынка. Следовательно, когда идеалы общества подменяют рынком, полагая, что конкуренция и обмен создадут самобытную эстетику, основанную на моде и на коммерческом успехе, происходит усреднение продукта, искусство становится декоративным. Это происходит неизбежно: то, что должно быть оценено многими как конкурентный товар, не может быть великим, оно должно быть приятным. Салон является следствием рынка. Произведения греческих скульпторов или мастеров Кватроченто были оплачены меценатами или государством, однако не становились предметом обмена, соответственно, не могли формировать салон. Маньеризм, сменивший Ренессанс, провозгласил моду и конкуренцию на лучшее исполнение актуального заказа. Мы часто слышим «художник ищет себя» — выражение лишено смысла, если речь идет о мастере, которому есть, что сказать,- такому искать не надо. Художник, обслуживающий рынок, в поисках — ищет нишу, подбирает манеру, которая принесет успех.

Френхофер (то есть, Бальзак) видит проблему так: салон – есть следствие размытости социальной позиции.

Френхофер говорит придворному живописцу: «Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жестокой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени».

Ренессанс уже разбит на тысячу осколков. Но два типа сознания существуют со времен, предшествовавших Ренессансу. Во времена Бальзака историки искусства определяли причины размежевания европейской эстетики так: схизма XIV в. (конфликт Авиньона с Римом, империи с папой), религиозные разногласия XVI в. (оппозиция протестантского севера католическому югу), античное наследие (латинские страны присвоили античный канон себе, а германские считались варварскими). Однако размежевание началось задолго до Реформации; скорее Реформация случилась, подчиняясь существующему культурному коду. Спор гвельфов и гибеллинов выразил себя, в частности, через размежевание секулярного и сакрального искусства. И герой «Неведомого шедевра» считает, что преодолеть распад Европы, создать общую эстетику — задача масштабнее, нежели объединение живописных приемов итальянцев и немцев. Нельзя механически соединить две манеры: нельзя рисовать как немец и раскрашивать немецкий рисунок на итальянский манер, требуется сформулировать такую эстетику, чтобы культурная полифония стала естественной. Френхофер мечтает о большом проекте, объясняя модному живописцу, что «искать себя», перебегая от одной манеры к другой, бессмысленно. Идею общей эстетики Френхофер почерпнул у своего учителя, художника Мабузе. Был художник, владевший тайной синтеза Севера и Юга. «О учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь!..»

Бальзак дает идеальной живописи конкретную прописку: Великое герцогство Бургундское. Художник Мабузе — лицо реальное, это Ян Госсарт, бургундский живописец; Мабузе столь очевидно явил смешение стилей, расцветил строгий рисунок фламандской жовиальностью, что Бальзаку наверняка нравился. Важнее, однако, то, что от Яна Госсарта – вниз, вглубь времени, можно исследовать ту культуру, которая его формировала. Именно Бургундия XVв. явила синтез пластических культур. Объяснимо это даже географически: держава времен Карла Смелого объединяла обширную часть Франции, включала Фландрию, Нидерланды, Люксембург, часть германских территорий, была разнообразной по культурным валентностям и богатейшей страной Европы в короткий миг своего расцвета. Имя герою Бальзак выбрал характерное: Френхофер — фамилия уроженца Фландрии, говорящего по-французски. Есть основания именовать герцогство Бургундское «объединенной Европой»: это искусственное образование, можно сказать, утопический проект. Существовало Великое герцогство недолго, но успело сформировать особую эстетику.

По имени «Мабузе» легко достроить хронологию. Ян Госсарт, прозванный Мабузе, учился у Герарда Давида, бургундского живописца; сам Герард Давид учился у Ганса Мемлинга, художника из Брюгге; Ганс Мемлинг был учеником несравненного Рогира ван дер Вейдена, великого брюссельского живописца, который успел повлиять на многих в Европе. Рогир был учеником Робера Кампена, которого иногда именуют «флемальский мастер». Рогир ван дер Вейден и Робер Кампен работали одновременно с Яном ван Эйком, изобретателем масляной живописи и автором Гентского алтаря. Бургундское искусство изобрело специальный код, технику масляной живописи, который стал интернационально значимым. Степень влияния бургундских живописцев на умы сильнее влияния венецианцев или флорентийцев; этому необходимо найти объяснение.

Термин «Северное Возрождение» появился не столь давно, многих не убеждает: в отличие от итальянских мастеров, перенимавших приемы римлян, художники, работавшие в Бургундии, опознаются скорее как мастера Позднего Средневековья. Художники Севера не «припоминали» античность, они (так считается) длили готическое Средневековье; Панофский с нотой сожаления говорит о том, что освоенное ими прошлое — весьма недалекое. С публикации книги Панофского «Ранняя Нидерландская живопись» (1953) начался спор о Северном Ренессансе, об автономности или вторичности явления по отношению к Итальянскому Возрождению. Книги Эрвина Панофского, Милларда Мисса, статьи Гомбриха, посвященные бургундцам, добавили информацию к конвенциональной историографии, но как записки на полях итальянского Ренессанса. Презрение великих итальянских мастеров XV-XVI вв. к северному сопернику (Микеланджело и Леонардо презирали готику) унаследовали ученые, которые традиционно считали Ренессанс воскрешением Римской культуры — таковой в Бургундии, по определению, быть не могло. Скажем, Роберто Лонги отзывался о «фламандцах» (так именовали бургундцев») уничижительно, именовал их творчество «примитивным» и «варварским». Слово «готика», в сущности, и есть эвфемизм понятия «варварство». «Фламандские примитивы», (термин, которым это искусство наградили) определяли через наследие Карла Великого,- лакуну времени, в которой застыли представления рыцарских эпосов. Термин «интернациональная готика», который используют для разговора об искусстве Ломбардии и Сиены, Прованса и Неаполя, не вполне описывал феномен Бургундии; работы Панофского «Готическая архитектура и схоластика» и «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада», ставящие вопрос о равноправном положении Бургундского феномена по отношению к Италии Кватроченто, не были опровергнуты, но определяющими не стали. Принять наличие многих и параллельных ренессансов означало бы усомниться в гегельянском линеарном понимании истории искусств, которое, как ни парадоксально, господствует в искусствознании.

Читая новеллу Бальзака «Неведомый шедевр», можно вообразить историка искусств, слушающего проповедь адвоката Бургундии. Историк искусств спросил бы чудаковатого старика: что же, собственно, произошло в Бургундии, что может претендовать на роль, сопоставимую с классическим итальянским Ренессансом? И более резко: разве мастера Бургундии, Ван Эйк и прочие — гуманисты?

Герой этой главы – Антонелло да Мессина, сицилиец, собравший в своем творчестве и Север и Юг. Он работал в Мессине, Неаполе, Милане, Венеции, скорее всего, путешествовал в Бургундию. Антонелло осуществил тот синтез, о котором мечтал Френхофер; чтобы добраться до рассказа о его картинах, надо сначала говорить о Бургундии и Италии, о том, что собственно, соединил в своем творчестве Антонелло. Сам художник появится лишь в конце главы.

2.

Бургундскую живопись легко отыскать в музее, в зале с бургундскими мастерами зрение словно обостряется. Так бывает при неожиданно ярком свете: предметы вдруг видны отчетливо. От картин Робера Кампена, Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса возникает противоречивое ощущение: из-за обилия деталей холст представляется хроникой событий, особенно по сравнению с итальянскими обобщениями, но возникает сомнение в концепции: буквализм часто исключает общую мысль.

Детали привлекают внимание еще и потому, что бургундская эстетика смакует неудобные для восприятия подробности: искривленные губы, режущие края предметов, острые локти, худые пальцы, заломленные руки. Итальянское искусство проходит мимо таких ранящих воображение деталей, у бургундцев из картины в картину передается ритм острых угловатых мелких подробностей. Так и пространство готического храма множит мелкие детали, нанизанные одна на другую; картины Ван Эйка и Рогира вторят архитектонике собора с нервными аркбутанами и хрупкими нервюрами.

Странно то, что персонажи в картинах бургундцев похожи друг на друга — несмотря на то, что художники любят детализировать изображение. Подробностей избыточно много, а облик героев единообразен. В итальянской живописи встречаются персонажи различных телосложений: коротышки, дылды, толстые и тонкие; но люди в картинах Дирка Боутса или Герарда Давида - это особая порода, точно художник выполнил всех людей по одному лекалу. Многофигурные композиции флорентийцев представляют бесконечное разнообразие человеческих типов. Но первое впечатление от многофигурной композиции бургундского мастера — будь то «Суд Камбиза» Герарда Давида, «Тайная вечеря» Боутса или «Алтарь Мирафлорес» Рогира: — одинаковое устройство тел и лиц. В «Страшном суде» Мемлинга, в этом апофеозе стандартизации человеческого племени, одинаковы абсолютно все, и грешники, и праведники. Отчасти в однообразии фигур повинна бургундская мода — наиболее вычурная из всех европейских мод и строго соблюдаемая: одетые сообразно моде, люди выглядят одинаково. Носить узкие остроносые башмаки, штаны-чулки шоссы и дублеты с непомерно широкими рукавами-крыльями, шаперон-буреле (своего рода тюрбан) с длинным свободным концом материи, который накидывали на плечо, - было неудобно. Выражение «Терпеть, чтобы быть красивым» соответствует эстетике бургундского двора, следовало бы добавить «терпеть, чтобы быть похожим». Боккаччо называет остроконечную обувь бургундцев «когтями дьявола», ходить в такой обуви болезненно неприятно, но мода подчиняет себе все сословия. Разницы в линиях силуэта между рыцарем, горожанином, художником в Бургундии нет и это удобно: незначительное изменение в «униформе» указывает на ступень социальной лестницы. У хрониста Оливье да Ла Марша в «Мемуарах» можно найти описания нарядов: простота определений напоминает сигнальную систему флажков на флоте: в алом – нобиль, в черном – приближенный двора, остальное – одинаково. Цвета герцога Бургундии - всегда чѐрный: с 1419 г., когда на мосту Монтеро убили герцога Иоанна Бесстрашного, правители в черном дамасском бархате.

Ганс Мемлинг "Страшный суд"

И, напротив, Флоренция не знает стандарта моды вовсе, каждый одевается согласно собственным предпочтениям и удобству (см. свидетельство Франко Саккетти).

Глядя на приведенное к общему знаменателю бургундское общество, перестаешь верить в достоверность рассказа. Никто из персонажей бургундских картин не движется, подчиняясь порыву страсти, все соблюдают этикет. Единство стиля во всем: живопись, архитектура, мода, кухня, манеры — всё соответствует понятию «утонченность». Сравните высокие бургундские шляпы, длинные шеи, грациозные жесты, тонкие вина, узкие туфли - с французскими, баварскими и британскими вкусами, с их плотной едой, тяжелым цветом, кряжистыми образами. Появляется бургундская масляная живопись, ее изобрели именно здесь, и сложные валёры соответствуют изысканному вину и сложному этикету. Филипп Смелый приказал выращивать виноград Пино-Нуар в 1395 году, к тому времени как братья Ван Эйки открыли масляную живопись, вино Шамбертен уже существовало. Как и сложное вино, искусство выполняет служебную функцию в здании идеологии.

Бургундскую живопись долго именовали «фламандскими примитивами», поскольку по сравнению с итальянской живостью, в изображении движения статичные, лишенные ракурсов фигуры на бургундских картинах казались кальками с наивных скульптур в соборах. Бургундский мастер не рисует фигуру в резком развороте, опасаясь, что ракурс нарушит строй композиции. Грешники, обваливающиеся в Ад, в триптихе Мемлинга «Страшный суд», поражают еще и потому, что извивающиеся тела – необычны для бургундской пластики. Впрочем, произведение 1473 года, выполнено за четыре года до заката Великого герцогства, изображает государственную катастрофу. В сценах Страшного суда ван Эйка или Рогира ван дер Вейдена – тела восставших из могил, как и тела низвергнутых в геенну, статуарны, подчинены общему ритму. Бургундцы умеют писать индивидуальные портреты, но когда доходит до больших композиций – приводят общество к единому образу; пишут оркестр из одинаковых инструментов. Художник Бургундии изображает механизм государства, даже когда рисует Мадонну и предстоящих святых.

Кватроченто помещает на первый план частную жизнь, непарадное пространство одного человека, часто – самого художника. Скабрезные подробности жизни Филиппо Липпи, скандальные выходки Кастаньо, резкие поступки Микеланджело помогают понять характер мастеров: известно, кто сломал нос Микеланджело, что скульптор сказал Льву Х. Не в том дело, что уцелели документы, каких в Бургундии не сохранилось: стиль жизни иной. Известно, как выглядели Боттичелли, Лука Синьорелли, Мантенья; известны привычки Пико делла Мирандола, и даже Савонаролы. В отношении мастеров Великого герцогства Бургундского все туманно: неизвестно, как выглядели Робер Кампен, Гертген тот Синт-Янс, Иоахим Патинир, Герард Давид; вещь, атрибутированная как автопортрет Ван Эйка, вызывает сомнения; чудом сохранился автопортрет Ван дер Гуса. Ни изречений Брейгеля, ни мнений Мемлинга не сохранилось, а сентенции Микеланджело и Леонардо знаем наизусть. Любое из жизнеописаний мастеров Северного Возрождения, написанных Карелем ван Мандером, открывается строкой о том, что подробности жизни неизвестны. Наиболее значительный из бургундских художников, Рогир ван дер Вейден, никогда не подписывал и не датировал произведений. Сегодня допустимо датировать картины по анализу красок и древесины, но сведения о бургундском искусстве ничтожны по сравнению с объемом информации, каким располагаем по Треченто и Кватроченто. Не только Вазари, биограф итальянских мастеров, но бытописатели-историки: Виллани, Бонаккорсо Питти, Леонардо Бруни, Поджо Браччолини оставили хроники, из которых можно узнать о характере не только мастера, но его соседа. Помимо хронистов, есть игривые новеллисты: авантюра сплетена с политикой, политика зависит от проказливого ума; такого в Бургундии нет. Аптекарь Лука Ландини пишет занятные мемуары, из них можно узнать массу подробностей; подобный автор в Бургундии невозможен. Бойких рассказчиков, вроде Мазуччо или Страпаролы, в Бургундии нет: интерес сочинителей не в проделках искателя приключений, но в политической атмосфере двора.

Филипп Коммин, сенешаль Карла Смелого пишет «Мемуары»; Ангерран де Мариньи или Фруассар с французской стороны - пишут «Хроники»: немного строк посвящено искусству, еще менее – частному человеку. Можно сказать, что политической литературе частное лицо не интересно по определению; но Хроники Питти или Бруни – стилистически смыкаются с новеллами, а Поджо пишет и то, и другое с равным увлечением. Более того, именно отдельная судьба представляется Поджо характеристикой общества. Индивидуальная позиция Иеронима Пражского вызывает у Поджо восхищение (см. письмо к Леонардо Бруни), хотя гусит для политической жизни Италии интереса не представляет. В герцогстве Бургундском – выпав из государственного дискурса, персонаж исчезает. Оливье де Ла Марш, церемониймейстер Карла Смелого, хронист, дипломат, пишет наряду с «Мемуарами», сочинения поэтические, например поэму «Решительный рыцарь» (Chevalier delibere, 1483), но персональной ноты там не отыскать. Жорж Шателен, официальный историограф и автор «Обращения к герцогу Карлу»; составляет письмо таким изысканным образом, что все внимание сосредоточено на государе, а личность автора письма незаметна; продолжатель трудов Жан Молине пишет столь куртуазно, что растворяется в своем изысканном стиле. Отважный рыцарь Жак де Лален заслужил отдельную биографию, но даже поединки изложены столь однообразно, что характер рыцаря непонятен.

Государственная идея поглощает все прочие страсти; хочется узнать, что это за идея.

Эмоции понятны: герцогство зависит от Франции, Людовик XI, именуется «человеком-зверем», «вселенским пауком», Антихристом; бургундские герцоги мечтают о независимом королевстве. Но это еще не государственная мысль; нужна сверхидея.

Происхождение герцогства романтично: сын французского короля Иоанна II, юный Филипп, отличился в битве при Пуатье, встал рядом с отцом, закрывая от ударов. Эпизод (позднее его напишет Делакруа) стал причиной того, что Филиппу II Отважному, младшему из четырех сыновей, выделили Бургундию в апанаж (свободное управление). Считается, что, коль скоро возникновением герцогство обязано рыцарскому подвигу, то рыцарский кодекс стал идеологией Бургундии, (Хейзинга посвятил много страниц «Осени Средневековья», показывая, как рыцарский этикет перетекает в стиль политического мышления). Такое случалось: традиции рыцарей и трубадуров были частью церемониала у Рене Доброго в Эксе и у д'Эсте в Ферраре. Рене Анжуйский, король-философ, поздние годы отдал рыцарским турнирам, писал книги о куртуазной любви. В молодости король боролся за территории, многое утратил, владения сжались; его рыцарство - часть философической системы, во многом напоминающей систему взглядов Пико делла Мирандолы, который также, надо сказать, был рыцарем. Лионелло д'Эсте и его сын Борсо – рыцарским этикетом если и не подменили studia humanitatis, то поставили рыцарство вровень с латинскими штудиями. И для Рене Анжуйского, и для д'Эсте рыцарство – символ власти. В отношении Бургундии это неверно: рыцарский этикет не самоцель, государство подчинено задаче, которую ни гибеллины Феррары, ни благородный Рене – не знали.

У Бургундии имеется миссия. Мысль Бургундии – это мысль об объединенной Европе; политическая стратегия заложена еще при строительства герцогства.

Духовником Филиппа Отважного (родоначальника Бургундского дома) был Жан Жерсон, канцлер Парижского университета, теолог: собор в Констанце – результат его политики. Жерсон (1363-1429) – поставил целью остановить схизму; диалог герцога и теолога сопоставим с разговорами Александра и Аристотеля. Подобно тому, как Александру внушают понятие «гегемон», Филиппу внушают идею «собора», собирания противоречий воедино. Под влиянием Жерсона Бургундия берет курс на экстенсивное расширение территории – интригами, браками, контрактами. Земли множатся, это не только аннексии удачливого правителя (ср. жадного к чужому Альфонсо Арагонского), но миссия. Герцоги Бургундские, воспроизводя по наследству ту же политическую модель, упорной работой сделали Бургундию едва ли не самым влиятельным государством Европы. Кодекс рыцарства оформлял даже не королевство, но входил в эстетику будущей империи. Карл Смелый в мечтах казался себе королем Римским, и, если бы удалось соединить обе Бургундские территории, завоевав Лотарингию, Бургундия заменила бы слабую Священную Римскую империю. В период Столетней войны, войны Алой и Белой Роз, распада Франции на домены, посреди Европы стремительно возводится Вавилонская башня с единым языком — вот откуда происходит образ Брейгеля. У Наума Коржавина в стихотворении, посвященном Ивану Калите, есть строчка «Но, видать, исторически умным за тебя был твой аппетит»; характер осторожного Ивана Калиты (князь Московский с 1325-1340, примерно в то же время), угождавшего Орде, и характеры отважных бургундских герцогов не схожи – родственно то, что генеральный план действовал помимо личных амбиций. Методы: соглашения, компромиссы с сильным, предательство слабого – у Калиты и у герцогов Бургундских общие.

В короткие сроки Бургундия становится трансформатором страстей Европы, «политическим собором», примиряющим культурные противоречия в ходе Столетней войны. Собор, согласно Жерсону, как явление, воплощающее совокупность Церкви, стоит выше римского первосвященника и выше светских властителей. Констанцский собор действительно положил конец церковному расколу, избрал единого папу. Жерсон – упрямый бальзаковский Френхофер, идеолог, вознамерившийся растворить распри гвельфов и гибеллинов в мистическом богословии. Мистицизм бургундских картин – возник не потому, что в данном пространстве Европы сохранились средневековые традиции; это свидетельство единой идеологии. Искусство Бургундии было бы иным, если бы не «соборная» миссия. Жерсон - автор «Мистической теологии, составленной умозрительно» (Mystica Theologia speculative conscripta, 1402/3), и «Практической теологической мистики» (Theologia mystica practica, 1407). Вряд ли Ван Эйк и Мемлинг читали эти труды, но то, что «Мистическая теология – это опытное познание Бога, которое приходит через объятия всеобщей любви», они слышали ежедневно. Многократно переписанные хронистами, усвоенные набожными герцогами, сентенции Жерсона вошли в бургундское искусство, как лекции Фичино – вошли в искусство флорентийское. Однообразный надрыв бургундской пластики есть выражение «соборной» идеи; монотонную торжественность бургундской живописи надо понимать как государственную миссию.

При этом мастера Брюсселя и Брюгге - внутри дворцовой иерархии, заказы им спущены от демиурга. Такая атмосфера не знакома мастерам итальянских городов: художник-неоплатоник состоит в интимных отношениях с эйдосом, не опосредованных никем. При дворе Лоренцо бытует панибратство, искусственно, конечно, созданное, но напоказ выставляемое. Такого «равенства» в служении Бахусу и Амору или в поисках истины - бургундская среда не знает.

Произведение искусства богаче заказанной схемы: когда мастер пишет мадонну, то он пишет и город за ее плечом, но художники Бургундии свое мнение приучены излагать осторожно. Если в искусстве Кватроченто позиция художника не спрятана, то в Бургундии выбирают окольные пути. Разглядывая картину бургундского мастера, вспоминаешь об иносказаниях идеологической живописи ХХ века.

Административный центр герцогства в Дижоне, затем переезжает в Лилль, в Брюсселе герцоги живут в дворце Гудеберг, в Антверпене - в аббатстве Сен Мишель. Кочует гигантский двор из Брюсселя в Брюгге, расходы на переезды чудовищны, но важно, что культурной столицы нет – принцип «общего дела» в политике соблюдается постоянно. Всякий город славен своим художником, Френхоферу было кого вспомнить: в Генте — Ван Эйк, в Брюсселе — Ван дер Вейден, в Брюгге — Мемлинг, в Дижоне — Клаус Слютер. Одновременное развитие городов: и французских, и фламандских, и нидерландских, напоминает итальянскую поликультурность: соблазнительно разглядеть в Дижоне, Брюгге и Генте рифмы к противоречивой культуре Флоренции, Венеции, Сиены. Это не соответствует исторической правде: Бургундское герцогство самоуправление городам дает, но бунты Гента и Льежа регулярно подавляет, подчиняет общей идее. Уместен вопрос: если герцогство не в силах наладить равновесие между фламандскими и французскими владениями, как собирается оно объединить разногласия Европы? Опьянение миссией в Бургундии столь же велико, как некогда велико опьянение миссией в Византии: пышный ритуал, роскошный обряд заменяет реальность. В тот момент, когда бунты горожан, роскошь знати, авантюризм политики входят в резонанс – в этот момент торжественный речитатив искусства уверяет, что «бургундский мир» еще себя покажет. Внутри монотонно отправляемой миссии существуют интеллектуалы: они продолжают льстить и угодничать, но искренне, от души.

Упрек Карлу Смелому, выдвинутый на Генеральных штатах, состоял в том, что герцог слишком много работает, не щадит свое здоровье — а ведь правитель нужен людям. Проповедник, наподобие Савонаролы, взывающий к мнению народа, порицающий роскошь, не мог появиться в Бургундии. Свободный философ, наподобие Пико, который так ценит сомнение, что приглашает обличителя Савонаролу в свой город – не реален. Не мог возникнуть и правитель наподобие Лоренцо Великолепного, чтобы дал идейному врагу, монаху-доминиканцу - монастырь Сан Марко. Стиль отношений интеллектуала с властью в Бургундии - иной. На бургундской миниатюре изображен Жорж Шателен, подносящий Карлу Смелому свою хронику. Писатель на коленях, тянет фолиант по направлению к герцогу, а тот равнодушным жестом принимает подношение. На другой миниатюре Жак Воклен, еще один хронист и тоже коленопреклоненный, вручает творение Филиппу Доброму. Придворные взирают на раболепствующего сочинителя, вероятно, тут и Антуан де Круа, и Филипп По, и канцлер Ролен. Дистанция между вельможами и книгочеем непреодолима. Автором миниатюр, тем, кто фиксировал униженное стояние на коленях, выступал Рогир ван дер Вейден; но тот, кто рисует унижение другого как само собой разумеющееся, разделяет это унижение.

У Монтеня находим ремарку: «Когда несколько лет назад я читал Филиппа де Коммина — писателя, разумеется, превосходного — меня поразила у него одна не совсем обычная мысль: надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом». Монтень проводит сравнение с текстами Цицерона и Тацита, делает вывод о неблагодарной власти. Анализировать неблагодарность – бесполезно; анализировать можно сверхидею Бургундии. Коммин оценивает силу: когда Людовик смел с карты королевства Прованса и Бургундию, Коммин пишет: «Казалось, вся Европа только для того и создана, чтобы ему служить». Сенешаль уверен, что мораль: «все создано, чтобы ему служить» — движет и двором Бургундии, просто Карл Смелый менее удачлив. «Важнейший принцип при бургундском дворе заключался в том, что ничто не могло быть постыдным, если оно относилось к службе суверену, — писал австрийский историк XIX в. Отто Картелльери. — Наивысшей честью считалось обслуживание герцога в его интимных и частных делах. Самыми главными считались две функции: во-первых, защищать жизнь герцога, а во-вторых, оказывать ему услуги». Суждение Коммина, реакция Монтеня и фраза Картелльери описывают бессердечный самоуверенный абсолютизм. Однако – в этом состоит феномен политической конструкции Бургундии – миссия герцогства исключает правоту и неправоту, исключает добро и зло, Коммину не на что обижаться. Взаимное непонимание Коммина и Карла Смелого схоже с непониманием между князем Курбским и Иваном Грозным. Курбский рассуждает в терминах «прав-неправ», а для Грозного такой логики нет: если он Царь, то от Бога, а Бог прав всегда. Церемониймейстер Оливье де Ла Марш описывает еженедельные аудиенции, которые дает Карл Смелый, разбирая тяжбы. Карл Смелый единолично выполняет функцию закона, представление о праве и справедливости – воплощено в нем. В искусстве Бургундии моральные характеристики неважны, все подчинено мысли сакрального единства – мистическая, византийская мысль отменяет всякие оценки; люди подчинены единому стремлению, физически схожи и возбуждены. Коммин должен служить идее, воплощенной в государе, а не государю, потому что тот силен. Утонченному Жоржу Шателену выпало объяснить предательское убийство Людовика Орлеанского, он нашел аргумент: если бы герцог не заказал убийство, жертва сама бы натворила бед.

Персонаж бургундского портрета не добр и не зол – он принадлежит государственной программе. Лицо Масмина, командира кавалерии (портрет кисти Робера Кампена, Картинная галерея, Берлин) поражает тем, что оно не выражает ничего: видно что перед нами человек исполинской воли, но злая воля или добрая, неизвестно: этот персонаж обуреваем миссией. Бургундия создала особое пространство картины, перспективу, устремленную вверх – что абсолютно противоречит перспективе итальянского Кватроченто, но соответствует идее Вавилонской башни.

3.

Отличие эстетики Кватроченто, основанной на исследовании (изучение природы или античности, понятой как природа) и эстетики Бургундии, построенной на исполнении миссии - видно прежде всего в рисунке.

Линия итальянского художника ищет адекватное природе решение; у бургундца жест не натурный — сугубо идеологический. В триптихе Рогира ван дер Вейдена «Мирафлорес», в сцене Оплакивания Мария поддерживает мертвое тело сына и, чтобы передать напряжение чувств Марии, художник изобразил ее пальцы сцепленными в замок. С натурным рисованием этот жест не имеет ничего общего: невозможно поддерживать тяжесть сплетенными пальцами, так тело не удержишь. Естественно браться за тяжелый предмет в разных местах, чтобы распределить вес, итальянец именно так бы и нарисовал.

Среди немногих сохранившихся бургундских рисунков есть лист Рогира ван дер Вейдена (Национальный музей, Стокгольм), набросок с алтарных образов, следящий за готической вертикальной архитектоникой, описывающей детали соборного пространства – это скорее чертеж архитектора. Набросок ангелов (т. н. «круг ван дер Вейдена») повторяет линии рельефов собора; художник изображает складки риз словно выточенными из камня — ведь анатомии ангелов не существует. Рисунков Рогира ван дер Вейдена, Робера Кампена, Петруса Кристуса или Дирка Боутса, выполненных с натуры, до нас не дошло. Это обстоятельство тем более странно, что Рогир изобразил себя (?) в виде Святого Луки именно рисующим Мадонну с натуры, рисующим серебряным карандашом. Впрочем, в данном пункте мы сталкиваемся с сугубо теологическим вопросом: возможно ли рисовать с натуры Богоматерь?

Портреты Рогира созданы с учетом облика модели, но мастер писал наедине с воображением. Никто из его моделей никогда не подносил руку со стрелой к груди; жест выдуман. Боттичеллиевский «Юноша с медалью» — подражание бургундской манере, но Боттичелли попросил юношу держать медаль в руках, мы видим достоверное движение пальцев. Леонардо, рисуя «Зал ветвей» в Кастелло Сфорцеско, нарисовал переплетение ветвей, хотя не стоял с мольбертом в лесу, однако Леонардо изучал артерии человеческого сердца и пришел к выводу, что существует общий принцип переплетения у ветвей и у артерий; Леонардо рисует свой опыт, потому ветви правдивы. Бургундец ван Эйк пишет листву подробно, обилие деталей заставляет думать, что художник работал на пленэре. Но все листики одинаковы — в пластике готики существует своего рода «обобщенная деталь». Обобщение начинается с мелочи, подробности быта идеализированы. Ошибется тот, кто видит в иерархии собора параллели с исследованием природных зависимостей: детализация собора, детализация бургундской живописи — это не натурализм, но протокол заседания собора. Пейзажи в картинах Иоахима Патинира или ван дер Вейдена напоминают Бургундию, но в природе Бургундии не существует пейзажа, включающего противоположности в один ландшафт: горы, реки, моря, луга и равнины — это компоненты разных ландшафтов, сведенные воедино воображением. Изображен размах будущей, воображаемой империи — отнюдь не то, что можно видеть за окном.

«Святая Барбара» Яна ван Эйка, кропотливый архитектурный рисунок, где всякая линия подчинена равновесию архитектурных масс — и ни одна не связана с натурой – это изображение соборной концепции, никак не исследование природы.

Деталь (скажем, манера изображать одежду) трактуется итальянцем в зависимости от наблюдения натуры: посмотрел, как мнется ткань, сделал наброски, перенес на холст. Мастер готической живописи в Бургундии рисует так, как идет резец каменщика в соборе. Складки одежд, которые пишут бургундцы, изломаны так, как ткань лечь не может: знатные люди носили одежды из дорогой тяжелой материи, которая не сложится столь прихотливо. Бургундцы изображают изломы ткани так, что это напоминает декламацию экстатической проповеди. В центральной части «Триптиха Мероде» Робера Кампена складки платья Марии и складки платья ангела, навестившего ее, ведут страстный диалог, говорят о событии больше, нежели лица персонажей — дуэт (сродни вагнеровскому дуэту из второй части «Тристана») льется, захлебываясь. Разумеется, натурное рисование не могло бы создать такой композиции линий. Когда Рогир ван дер Вейден рисует ткань, он рисует материю, из которой скроены чувства. Вопиющий пример идеологического рисования — диптих «Распятие с предстоящим Иоанном Богословом и Девой Марией» (1460 г. находится в Филадельфии), где крест с распятым Спасителем помещен на фоне красной материи. Отрез ткани перекинут через серую стену, словно Голгофу драпировали, как театральную сцену. Событие приобретает постановочный характер: складки красного расчетливо сложены, как земная жизнь Спасителя, все отмерено и решено. Спустя некоторое время в натюрмортах «малых голландцев» (наследников бургундцев) важное место отводится брошенной на стол скомканной белой салфетке. Скомканная салфетка из натюрморта Виллема Класа Хеды сродни водопаду складок на платье Марии с картины Робера Кампена и красной материи в композиции Рогира. Деталь происходит из бургундской эстетики: дань умозрению — а не наблюдению природы. Шикарные ковры Вермеера, брошенные на стол на первом плане композиций — это наследие этикета бургундцев. Сложносочиненное пространство, выстроенное фантазий, а не натурным рисованием – вместе с фламандскими землями это качество живописи уйдет к испанским Габсбургам.

Робер Кампен "Триптих Мероде"

Итальянцы готику презирали, считали нагромождением безвкусных подробностей. Вазари ужаснулся: «Упаси Боже любую страну даже от мысли о работах подобного рода». Поместить Деву Марию в собор, привести пластику фигуры Марии в соответствие с вертикалями колонн и обилием деталей — это представлялось кощунством. Диалог Микеланджело с Витторией Колонна — характерный пример реакции на бургундское искусство. Микеланджело сказал (запись португальца Франсишку ди Олланда): «И если я так критичен к фламандской живописи, то это не потому, что она целиком плоха, а потому что, пытаясь изобразить столь много предметов с одинаковым совершенством, когда было бы достаточно выписать один выдающийся предмет, она не изображает ни один из них удовлетворительно». Микеланджело думает, что бургундцы не избирательны, в силу того, что они натуралисты. Микеланджело видит нагромождение ненужных подробностей, вызванное неизбирательным любопытством, но бургундский художник вовсе не наблюдает природу — он приводит природу в соответствие с планом готического собора. Причем готический собор вовсе не произведение искусства — это произведение социальной истории. Собор, обрамляющий образ Девы в картине ван Эйка, есть символ социо-культурной истории, ван Эйк пишет государственную концепцию: Мадонна=Собору=Церкви=Государству.

Пресловутая въедливость в деталях, присущая Северному Возрождению, как бы опровергает итальянское открытие линейной перспективы: увидеть деталь на расстоянии невозможно. Итальянские многоплановые композиции передают мир так, как реально мог бы увидеть художник. Главный персонаж забирает все внимание зрителя, деталь на заднем плане не столь важна: многие ли помнят, что изображено за спящей Венерой Джорджоне! Но когда бургундский мастер выписывает резную фигурку на спинке кровати в дальнем конце комнаты («Чета Арнольфини» Ван Эйка) и с равным тщанием пишет туфли на первом плане, — это не соответствует опыту реального зрения. Зато, сколь значима эта фигурка Святой Маргариты для понимания картины. Художник Бургундии не случайно идет наперекор физическому зрению: в готических соборах важно то, что в самой удаленной от алтаря скульптуре — в горгулье водоcтока на крыше, в голове святого из «королевского ряда» на фасаде собора детализация не ослабевает. Допустимо это сопоставить с ролью отдельной судьбы, встроенной в общество: самый незаметный участник конструкции выточен по тем же лекалам, что правитель и его двор — отличий нет. Идеологизированное мировоззрение подчиняет зрение, Августин «…нашел, что все, что видят глаза, ни в каком отношении не может быть сравнимо с тем, что усматривает ум». «Разумное зрение» в августиновском контексте есть зрение, следующее за знанием идеологии (Баксандалл употребляет выражение «когнитивное зрение»). Фразы эти немыслимы в устах Леонардо — не отрицавшего разум, напротив! но поверявшего разум — опытом. Леонардо называл художников Средневековья внуками природы, тогда как мастера Возрождения для него — это дети природы. Леонардо о современной ему готике говорит так: «Мастера подражали один другому, что привело искусство к упадку».

Но художники Бургундии не подражали один другому: художники Бургундии действительно представляли мир унифицированным ради великого общего дела. В качестве априорного знания мировой гармонии художнику Бургундии дано государство, общая вера в коллективное благо; вера итальянского гуманиста требует постоянных персональных доказательств.

4.

Ренессанс – это поиск формы общественной жизни. Два века подряд люди занимаются тем, что выясняют, какую форму общежития и общественного договора выбрать, можно ли согласиться с республикой, оправдать ли монархию. Сочинения мыслителей Ренессанса – это неостановимый поток политической литературы, причем теологические и филологические занятия неизбежно сворачивают к политике. Не только интерес к филологии толкает людей на studia humanitatis, но прежде всего интерес к собственному обществу: примеряют на себя советы древних. Прочитав Саллюстия или Цицерона, немедленно сравнивают реальность Рима со своим временем и пишут хроники, мемуары, свидетельства; ученые обмениваются взаимными обвинениями, беря пример с римских ораторов, и просто войдя во вкус политической дискуссии. Впервые со времен Древнего Рима, но превосходя интенсивностью, все что было до сих пор в истории, люди ведут именно политическую жизнь. Любимые авторы: Саллюстий, Ливий и Цицерон – переводы этих книг заказывают, нанимают чтецов, их читают и перечитывают все правители: кто-то учится у Ливия республиканизму, кто-то там же вычитывает неизбежность монархии, зависит от того, какой учитель читает Ливия вслух и как комментирует. Дворы гвельфов (сторонников папы, и, тем самым, как правило, республиканцев) и дворы гибеллинов (по большей части сторонников монархии) – читают одни и те же книги, делая противоположные выводы. Ученые нередко покидают двор в поисках большего дохода и оказываются во вражеском стане, но круг чтения остается неизменным. Если вспомнить, что и Муссолини, и Сталин, и Мао, и Троцкий чтили одного и того же Маркса, то не покажется удивительным, что гвельфы и гибеллины читают одного и того же Цицерона. Однако, это странно. Если добавить к этому, что обслуживают политиков приблизительно одни и те же художники, кочуя из города в город и вырабатывая стиль, приемлемый для любой формы власти, то странность усилиться.

С некоторых пор гражданин не может определить желаемый статус внятно: понятия «республика» и «монархия» смешались. Собственно говоря, взаимопроникновение одного метода управления в другой осознано греческой философией давно; но «Комедия» Данте, которую чтят все, внесла путаницу и смутила умы. Республиканец и «белый гвельф» Данте оказался куда большим имперцем и гибеллином, нежели его былые противники во Флоренции: позиция Данте, аккумулирующая многие споры, обрекла дискуссию вокруг республиканизма и тирании на двусмысленность, причем, навсегда. Данте умудрился так выступить за свободы республики, что навсегда связал понятие республики с империализмом. Параллельно с «Комедией» в которой политические взгляды выражены через поэтические образы (часто весьма брутальные и кровавые), поэт публикует трактат «Монархия». Суть «Монархии» Данте такова: во-первых, доказывается необходимость единого правления для всего мира; во-вторых, утверждается культурная миссия римского народа – осуществить такую власть; в-третьих, утверждается происхождение власти императора от Бога, а власть папы отрицается. Данте со всей страстью таланта проклинает тех, кто оспаривает единоличную власть императора: согласно Данте, только император спасет от локальных князей, которые подавляют республиканское право. Здесь спрятан парадокс в духе Муссолини, начинавшего как левый мыслитель: такой поворот рассуждения - совершенная демагогия. С равным успехом можно сказать, что лучшая гарантия безопасности – тюремное заключение, потому что на свободе есть шанс попасть в тюрьму. Однако, ссылки на Фому Аквинского и в особенности на Августина укрепляют читателя в мысли, что надо пожертвовать малым, дабы получить главное; то, что малое, которым жертвуешь, и есть основное – в голову не приходит. В тексте «Комедии» (как, впрочем, и в «Государстве» Платона», которому пафос «Комедии» близок), - есть несколько очевидных логических подтасовок. Самая радикальная подтасовка (или допущение) состоит в том, что Данте задает вопрос: существует ли общая цель у человеческого рода, одна гигантская общая цель? Поэт отвечает утвердительно, и немедленно утверждает, что, коль скоро имеется цель, объединяющая весь род, то и вожатый должен быть один (император) – тогда человеческий род уподобится Богу в единстве цели. Этот аргумент лежит в основе всего рассуждения, хотя опровергнут давно, и опровергнут, собственно говоря, Пятикнижием: Бог наделил человеческий род волей, разумом и законами – и «единая» цель рода состоит вовсе не в подобиях, а в равноправии; не в тождестве, но в солидарном следовании закону. Если замысел Бога в том, чтобы человек реализовался по образу и подобию Бога, то подобная реализация никак не может осуществляться через тождество. Данте под «единством» почти всегда понимает «порядок», структуру, в которой ясна иерархия, выраженная столь наглядно в уровнях миропорядка. В этом он следует за Фомой Аквинским, но там, где для Фомы «порядок» это Бог, для Данте – «порядок» это мир людей; с каждым параграфом «Монархия» все более напоминает Платона. В государстве Платона нет ссылки на божественный замысел, структура оберегает общество от анархии; и, несмотря на этот, в сущности оправданный страх, авторитарный характер «Государства» был ясен уже и в XV веке, Пико делла Мирандола это комментировал отлично. В то же время авторитарная суть «Комедии» доходит до сознания читателя мягко, в поэтической упаковке, не смущает, но убеждает. Данте по риторике – республиканец, по программе – имперец, причем агрессивный. Принять Данте как социального мыслителя, значит усомниться в его ранних произведениях – скажем, в Vita Nuova: в “Комедии” индивидуальная любовь уже отсутствует. Спустя век тосканский, венецианский, генуэзский гуманист рассуждает о «республике», и ссылается на Данте; но Данте (в отличие от своего былого друга Кавальканти)– не республиканец. Данте уверен, что соблюдение гражданских прав возможно лишь в условиях тотальной империи; так фигура «тирана» становится все более привлекательна. Даже Колюччо Салютати, бесспорный республиканец, в трактате «О тирании» отстаивает политическую концепцию Данте, защищает ее с позиций гуманизма. (Сам он описывает свои взгляды в том смысле, что политическую концепцию Данте защищает с мягкостью Петрарки). Рассуждения Салютати еще более двусмысленны. Республиканцу приходится вводить дефиниции «тирании»: тот, кто захватывает власть, не обладая на это правом, – тиран; и тот, кто, имея законные основания на власть, правит избыточно сурово, – тоже тиран. Но как быть с таким неправедным правителем, если его одобряет большинство народа? «Законно будет то, что решит большинство», – пишет гуманист Салютати. Поскольку с тех пор прошло семь веков и «большинство» часто ошибалось, приветствуя тирана и палача, шаткость позиции известна; но другой позиции у гуманиста нет: тот, кого «большинство» признало, «тираном» уже не является. Государству необходим суверенитет и право на отражение агрессии: гуманист он или не гуманист, но гражданин видит все преимущества монархии перед республикой: монархия обладает твердой волей. В «Трактате о тирании» Салютати утверждает, что бесчинства и произвол при монархии невозможны, так как «гражданская война и столь великий раздор никогда не созрели бы. Опустошение времен Суллы и подобные же распри могли, более того, должны были показать вам, что для пресечения всего этого необходим монарх, который бы должным образом управлял всем телом государства». Так, вслед за Данте, гражданский гуманист Салютати приходит к тому, что монархия - наилучшая форма правления. Для окончательной веры в этот тезис требуется поверить в исключительную личность правителя. И гуманисты, сколь бы ни были они сложно организованы, все стараются верить в личность правителя. Вера в личность князя (Лоренцо, Альфонсо, Лионелло д'Эсте) и демонстрация преданности достигают карикатурных форм. Сколь ни досадно это сознавать, но формулировки Салютати близки к формулировкам Макиавелли, который, как известно, образцом правления считал Чезаре Борджиа. Так – причем, последовательно, - эволюционирует мнение Данте.

Оселком, на котором проверяются терпимость к тирании является отношение к Бруту и Кассию, к заговорщикам, убившим Цезаря. Салютати (как и Данте, поместивший заговорщиков в пасть Люцифера, как и Микеланджело, как и подавляющее большинство мыслителей той эпохи) осуждает Брута. Среди немногих, кто Брута и Кассия оправдывал – Поджо Браччолини; подобная принципиальность – редка; среди художников исключительно редка. Работники искусства постоянно имеют дело с идеологическим заказом, и они это знают.

Не все мастера разумеется, столь всеядны, как Пизанелло, который с легкостью пишет портреты отъявленных негодяев; но далеко не все и столь избирательны и горды как Микеланджело и Леонардо. Существование художника (интеллектуала) в мире перманентной политической борьбы делает необходимым если не принять какую-то сторону, то хотя бы иметь убеждения; в сущности, если изображаешь Христа (казненного за убеждения) то убедительно это можно сделать лишь имея какие-то убеждения самому. Виртуозный портретист Пизанелло создает портрет Сиджизмондо Малатеста, а также, уже после Констанцкого собора, пишет портреты императора Сигизмунда и папы Мартина Пятого. Художник путешествует от двора ко двору, выполняет те заказы, какие получает, однако нельзя не заметить, что весьма часто к нему обращаются не просто вельможи, но крайне бесчеловечные вельможи. Воспринимать творчество Пизанелло следует в контексте времени, то есть учитывая зверства Малатесты, сожжение Яна Гуса и Иеронима Пражского на Констанцском соборе; Пизанелло – человек крайне внимательный к миру и подробностям, представить, будто он чего-то не знает, невозможно. Его творчество следует воспринимать так, как воспринимаем творчество скульптора Брекера в гитлеровской Германии, или советского портретиста Лактионова. Характер Пизанелло не вызывает сомнений: это человек холодного мастерства, владеющий изысканной линией, наблюдательный и циничный. Вне жестокого контекста времени его профессиональный цинизм останется непонятым; между тем, своей внимательной линией Пизанелло демонстрирует знание реальности: видит бессердечие и подлость, принимает как данность. Пизанелло часто называют художником, воплощающим рыцарскую мораль; это означает следующее: он человек службы, декоратор подлого мира. Надо ли оценивать художника по тем же моральным критериям как политика? Надо ли выносить суждения по поводу пронацистских высказываний Жене, антисемитизма Селина, доносов Вламинка, коллаборационизма Дерена? Но, если принять, что живопись – не иллюстрация к идеологии, а философия, то судить художника требуется по его философии.

Профессиональный цинизм Пизанелло (равно как и исполнительный цинизм многих его коллег) стал впоследствии индульгенцией для вертлявых художников ХХ века, обслуживающих любого властителя.

Ренессанс гвельфов/ренессанс гибеллинов с одной стороны, и Авиньон с Бургундским герцогством как образчики синтеза и проекты объединенной Европы с другой стороны – оставляют небольшое нейтральное пространство между агрессивным полями идеологии. Разумный человек (Пико или Рабле) помещенный между полюсами напряжения, должен себя спросить – спрашивает он ради самосознания всех живущих: зачем я участвую в непрестанном соревновании амбиций? Вероятно, этот вопрос обязан себе задать художник, претендующий на миссию синтеза культур. Уж если ты желаешь примирить убеждения веры – примири бедных и богатых, униженных и жестоких.

Критичный взгляд на общество, свойственный республиканцу, который воплощают сочинения Макиавелли и Гвиччардини, в Бургундии отсутствует; но и в Италии такой взгляд - редкость. Ни Пальмиери, ни Поджо Браччолини, ни Гвиччардини в окружении Ван Эйка не было; но их не было ни в Ферраре, ни в Мантуе, ни в Сиене; государственная идея есть идея компромисса и служения – это неоплатоники рассказали по-своему, а рыцарская баллада – по-своему.

Идеология Данте, описанная им в трактатах, а также в путешествии через Ад, Чистилище и Рай – считается образцом гражданственности уже с XIV века. Уклониться невозможно: Данте задал такую обязательную сеть координат, что частная жизнь оказалась в плену государственной идеи: надо отказаться сразу от всего – от аристотелевой логики, от христианской веры, чтобы отказаться выбирать роль в политическом театре. Практически единственный ответ художника, уклонившегося от схемы, навязанной флорентийцем, прозвучал в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюль». Путешествие Панурга в поисках жены и выяснение вопроса: жениться ему или нет, в буквальном смысле является зеркалом путешествия Данте. Данте отправляется в загробное путешествие, ведомый Вергилием, - по направлению к Беатриче, своей возлюбленной. Дойдя до избранницы, Данте убеждается что индивидуальной любви (мужчины к женщине) не существует перед грандиозностью задачи: Любовь Земная переплавлена в Любовь Небесную, стала проекций мировой гармонии. На этом этапе рассуждения, Данте понимает необходимость мировой империи как всеохватной любви, и т.п. Проказник Панург, как и суровый Данте, желает найти любовь и даже намерен сочетаться браком, и желает этого так же абстрактно, как и флорентийский поэт: конкретной избранницы не существует, но есть идея свадьбы. Идея вселенского брака есть одна из христианских догм: для Иисуса – невеста Церковь, для Данте – Беатриче, воплощающая миропорядок, для Петрарки – Лаура; а Панургом тема переводится в скабрезный анекдот. Сюжет романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» описывает визиты Панурга и Пантагрюэля к оракулам и сивиллам, способным ответить на вопрос: надо ли вообще вступать в брак? А что, если жена изменит? А что, если жена будет мужа бить? А если жена мужа обворует? На каждом из островов, которые путешественники посещают (ср. со странствием Улисса по направлению к жене, и со странствием Данте по направлению к Беатриче) Панург встречает очередного юродивого, который говорит: а, может быть, дело того не стоит? То, что Иисус, Данте и Петрарка принимают как миссию, ироничный Панург изучает, сомневаясь в пользе. Колебания Панурга - насмешка над «Комедией» Данте, над Церковью, и пуще прочего над ангажированностью человека в политизированном Ренессансе. Когда человека постоянно заставляют выбрать между гвельфами и гибеллинами, между красными и белыми, между круглоголовыми и остроголовыми, в конце концов мудрец выбирает Оракула Божественной бутылки.

Индивидуализм как осознанная гражданская позиция (а не природный эгоизм или лень) Буркхард связывает с эпохой Ренессанса, а Шпенглер связывает с готикой; впрочем, индивидуалистом был и Диоген Синопский. Речь идет о таком сознании, которое не ангажировано партийностью, пользуясь термином Сартра, не вовлечено в идеологическую борьбу. Однако практически любой художник эпохи Ренессанса столь же активно участвует в идеологической борьбе, как европейский художник начала ХХ века. Вне поля дискуссий «республика-монархия», «папизм-империя», ренессансного искусства не существует. Все без исключения картины Ренессанса – это картины, описывающие политизированное, ангажированное общество. Нет, не существует, отсутствуют примеры картин Ренессанса, которые не описывают общественной конструкции. Поклонение волхвов, Снятие с креста, Крещение, Сретение, Благовещение – это всегда, без исключений, изображения социальных групп, семейств, страт, привилегированных союзов. Позиция Сезанна или Шардена, Моранди или Модильяни (то есть позиция индивидуалистическая и аполитичная) возникла не вне – но осознанно вопреки политическому словарю времени. Индивидуализм Ренессанса возник на пространствах между республикой и тиранией, между гвельфами и гибеллинами, уйдя с площадей, на которых человек должен был выбирать лидера и идеологию. То, что политические конструкции усилены античными текстами и снабжены христианской символикой, не исключает их агрессивности. Иисус с равной силой защищает Сиену и Флоренцию, Ливий и Тацит обслуживают оба лагеря. Наступает момент, когда Леонардо весьма твердо произносит: я сам за себя.

Индивидуализм оформился внутри дискуссии о республике и тирании в обществах итальянских городов. Индивидуализм не есть крайняя форма республиканизма или монархизма; вовсе нет. Индивидуализм возник как противопоставление и тому, и другому, как протест против тотального политического дискурса. Гражданин живет политикой; не просто интересуется распределением социальных ролей в городе, но посвящает жизнь оправданию выбора: что нужно его городу - республика или монархия? При том, что социум города невелик (десятки тысяч) выбор образованного гражданина имеет решающее значение для всех. «Если не ты, то кто же?» этот лозунг двадцатого века - в веке 15-ом звучит прямым обвинением. Личные письма Никколо Никколи, Леонардо Бруни, Пико делла Мирандола, Поджо Браччолини, Эразма, Томаса Мора или Джона Колета – посвящены политике даже в большей степени, нежели вопросам веры или латинской грамматики. Человек науки уточняет границы своей свободы и постоянно убеждается, что территория его свободы – сужается. Когда между Бургундией, королевствами Прованса и Южной Италии, между городами гвельфов и гибеллинов возникает индивидуальное пространство картины – оно практически мгновенно достается той или иной идеологии. В конце концов, нашелся художник, который не захотел быть ангажированным.

В середине XV века, на перепутье между агрессивными идеологиями появился одинокий художник, совмещавший сразу все традиции: он был немного авиньонцем, немного неаполитанцем, немного венецианцем, немного бургундцем, немного сицилийцем. В его творчестве живопись масляными красками выразила себя как частное рассуждение, отказавшееся от партийных схем. Собственно, этот мастер воплотил тот синтез, который собиралась осуществить Бургундия.

5.

Антонелло да Мессина периодически возвращается к сюжету «Ecce Homo» (Се человек): он написал по крайне мере пять картин с Иисусом, поставленным против толпы (в данном случае, напротив нас, зрителей). Пилат вывел избитого Иисуса к народу, у человека на картине замученный вид, заплаканные глаза, он гол, на шее веревка, он одинок. Ни толпы, ни стражи, ни Пилата на картине нет – Христос совершенно один. Среди бесчисленных произведений на тему «Се человек» картины Антонелло выделяются тем, что Христос на них – не просто страдалец, неправо обвиненный, но маленький обиженный человек. Антонелло изобразил ничтожный размер реального Христа по отношению к величественной власти – перед нами горемыка, наподобие гоголевского Акакия Акакиевича, который смотрит укоряюще и спрашивает «За что вы меня обижаете?». Это вовсе неожиданный поворот темы, хотя спросить так Иисус мог бы. Я ведь вам зла не делал, говорят усталые заплаканные глаза человека с веревкой на шее, просто учил всеобщей любви, за что же вы со мной так? Неужели вы настолько цените власть и жестокость?

Антонелло да Мессина "Благославляющий Христос"

Парой к одиночеству Спасителя – можно счесть одиночество Девы Марии в сцене Благовещения. К сюжету «Благовещения» Антонелло также возвращается не раз, и нельзя счесть случайным то, что Мария на холсте – одна. Иконография сюжета детально разработана: присутствие Архангела Гавриила обязательно, иначе кто же принес Деве весть? Иногда изображают еще и голубя, иногда даже Бога-Отца в небесах, порой сопутствующих ангелов. Но уж Гавриил должен быть непременно. Антонелло рисует, как и в случае с Иисусом, лишь поясной портрет Марии. Дева осталась со своим жребием наедине: никто не посоветует, не поможет – ни привычной книги рядом, ни Архангела, ни мира за окном. То, что каждый несет свой крест в одиночку – основной мотив Антонелло.

Антонелло да Мессина известен прежде всего как портретист – и портреты его также особенные: люди на них особенным образом одиноки. Конечно, человек, изображенный на портрете всегда нарисован один. Но Антонелло умудряется писать так, словно изображенный человек – один не на холсте, а в жизни. Прежде всего непонятно, зачем эти портреты сделаны – обычно портреты заказывали в связи с событием: коронацией, свадьбой, юбилеем, или заказывали знатные и богатые, чтобы сохранить свой лик для династии. Отсюда – непременное свойство любого портрета - уверенная посадка портретируемого: герой знает, что его лик нужен обществу. Портрету нужен социальный повод, но герои Антонелло попали на холст будто случайно; это бесповодные портреты, не статусные портреты; не социальные портреты; не востребованные обществом портреты.

Тема полного одиночества – главная тема Антонелло: его главные картины про это. Уверенное одиночество Иеронима в келье, спокойное одиночество Святого Себастьяна, одиночество забытого Иисуса, одиночество Марии перед жребием; одиночество каждого человека перед судьбой.

Антонелло не похож на других своей одинокой судьбой; у мастера появились последователи в Неаполе, где он провел чуть менее 10 лет, и в Венеции, где он жил, вероятно, чуть более двух лет перед смертью (умер в 49 лет). Но последователи (Анджело Роккадираме (Аркуччио) из Неаполя, например) не поняли главного в учителе: Антонелло в принципе не может олицетворять направление – он одиночка, этим и интересен. Встроить его в одну из школ Ренессанса при желании можно, но получится неубедительно; Антонелло научился бургундской технике, освоил венецианскую меланхолию, то, что он узнал в Неаполе, требует отдельного рассказа, но это не столько художественный, сколько социальный навык.

Неаполь стал местом, где бургундская техника масляной живописи усвоена итальянскими мастерами; дело было так. Неаполитанский мастер Колантонио, автор великолепного «Святого Иеронима», приехал в Сиену, выделил молодого Антонелло да Мессина, перевез художника на десять лет в Неаполь. Антонелло к тому времени был женат; женился на вдове с дочерью (Джованна Куминнелла и дочь Катеринелла), родил еще детей. Антонелло из богатой семьи: отец его торговал мрамором, дед имел корабли, купец (см. исследование Джереми Даммета, Jeremy Dummett, Cambridge). Антонелло успел создать собственную мастерскую в Мессине еще до отъезда, оставил (судя по всему) дело жене и брату, впоследствии подключился и сын, толковый холст Джакобелло ди Антонио можно видеть сегодня в Академии Каррара в Бергамо. Сам мастер жил десять лет между Неаполем и Мессиной. Бытует сказочная история о том, что король Рене Анжуйский (философ, поэт, художник) в ту недолгую пору, что владел Неаполем, обучил Колантонио бургундской модной технике, а Колантонио передал технику Антонелло. Есть даже предание о том, что Антонелло брал прямые уроки у Ван Эйка, как смешивать краски, версия критики не выдерживает: Ван Эйк умер раньше возможной встречи. Правда, версия увековечена на полотне Жозефа-Франсуа Дюка «Антонелло посещает мастерскую Ван Эйка». Есть также мнение (версию излагает Роберто Лонги), будто бургундскую технику завез в Италию турский мастер Жан Фуке. Выбирая из версий, отдадим первенство влиянию короля Рене: трубадур Рене Анжуйский представляется настолько значительной фигурой именно как мыслитель, что видеть в нем, в числе прочего, также и учителя масляной живописи – значит отдать дань прочим достоинствам. Рене, в противоположность обычным утверждениям, основанным на его увлечении рыцарством и опере «Иоланта», - отнюдь не «средневековый король из легенды»; это мыслитель наподобие Пико: техника масляной живописи ему любопытна потому, что она сопрягает знания. В 1442 году Неаполь переходит во владение Альфонсо V Арагонского, которого именуют Великодушным; Сицилия у Альфонсо уже имелась. Помимо прочего экспроприированного, новому властелину достались мастерские художников, освоивших бургундскую технику. Изысканный синтаксис, затуманенная рефлексией фраза, витиеватый дифирамб, на который способна живопись маслом – двору Альфонсо пришлись как нельзя кстати.

Что касается Антонелло, то, проведя в Неаполе несколько лет, художник отбыл в свою Месссину, несмотря на баснословное богатство Великодушного короля. Сказалась ли в выборе Антонелло тоска по семье (перевозить семью не желал), инстинктивная брезгливость к избыточной роскоши, дальновидность ли – но только Антонелло не дожил в Неаполе до воцарения кровавого Ферранте, закономерного наследника Альфонсо. В Мессине он провел следующие 15 лет, редко выезжая, выполнял заказы церквей; при дворе не был.

Соединив многие знания, отошел в сторону. Тема Антонелло – одиночество, отнюдь не описание общественных страстей.

Понимать Ренессанс как однородный процесс, делить на строгие школы, находящиеся внутри единой тенденции - столь же странно, как понимать «авангард» ХХ века как однородный процесс. Цельного явления «авангард» никогда не существовало: было соседство радикальных политических концепций, прямо противоположных друг другу. Между Родченко-Шагалом-Татлиным-Гончаровой – нет ровно ничего общего. И в еще большей степени рознятся концепции «припоминания»у мастеров XV века.

Живопись Ренессанса есть собрание индивидуальных Евангелий, художники прочитали Завет самостоятельно и каждый сделал собственный перевод. Евангелие от Леонардо отличается и от Евангелия Ван Эйка, и от еретического Евангелия Иеронима Босха. Но будем последовательны: разве Евангелие от Матфея не разнится с Евангелием от Иоанна, а с иными апокрифическими евангелиями и вовсе спорит? В известном смысле реформация начинается с живописи, где всякий автор переводит Священное писание на собственный язык. Это живописцы первыми перевели Евангелие с латыни – на национальный язык, в их случае на язык собственной перспективы. Впрочем, существуют национальные школы: школы до известной степени обобщают трактовку - метод воплощения образа у итальянского и бургундского мастеров отличаются так, как отличается идея личного восхождения к вере и идея коллективного сопереживания. Концепция индивидуального спасения свойственна сознанию республиканца, концепция соборного спасения сопутствует идее автократии. Но и внутри «республиканского» политического мышления существует вера и наука, свободные от партийной установки.

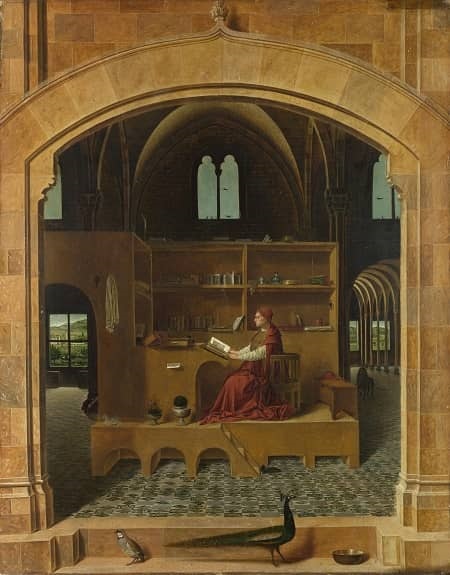

Антонелло да Мессина "Святой Иероним в кабинете"

Антонелло да Мессина создает принципиально иной образ комнаты гуманитария. Образ Иеронима написан Антонелло с учетом двух культур, бургундской и итальянской: живопись сочетает приемы двух школ. С бургундской тщательностью в деталировке (некоторое время картину приписывали Ван Эйку, затем Мемлингу, настолько стиль письма близок бургундскому), мастер следит за деталями, но есть особенность, которая делает произведение итальянским. Эта особенность — спокойный простор. Художник Бургундии даже в изображении пейзажей чувствует ограничения: вид за окном бургундец пишет так, что создается впечатление многочисленных тесных помещений, протяженных в пространстве. Мастер Кватроченто всегда пишет спокойную ширь. Освоив модный прием бургундской деталировки, Антонелло не расстался с итальянской простотой и монументальностью. Одновременно с «Иеронимом» он пишет «Распятие» (1475г), где небо за тремя крестами написано по-итальянски широко и ясно, в то время как сложно перекроенный пейзаж выстроен на бургундский манер.

Кабинет Иеронима нарисован так, что зрителя поражает необъятность пространства комнаты. Художник изображает подробности быта, но детали отобраны столь скрупулезно, что рассказа о быте не получилось, получился рассказ о выборе нужных вещей для бесконечного мира науки. Это картина о бытии, лишенном ненужных деталей. Пространство кабинета окутано прозрачной дымкой, в лучших традициях техники масляной живописи — здесь бургундская наука чувствуется. Но дымка не сгущается в ван-эйковско-рембрандтовскую полутьму, гигантское пространство кабинета пронизано светом — сияют все окна. Антонелло всегда пишет сияющее пространство; даже в расстреле святого Себастьяна первое, что поражает зрителя, это сияющий полдень, заливающий светом площадь. Мучения казнимого видишь потом, главное в картине — спокойное величавое достоинство и свет. Такая величавость ученого в своем просторном кабинете несвойственна бургундским образам; величавое достоинство итальянца и надменное величие бургундца — разные субстанции.

Перед нами ученый монах (Иероним изображен как кардинал, согласно иконописному канону, хотя в действительности Иероним Стридонский кардиналом не был). Подле рабочего кресла — процветший райский сад: в одной из ваз, напоминающей фонтан (читай: фонтан Богоматери), растет дерево, самшит или олива, напоминающая о райском саде; рядом еще ваза с гвоздикой — символом страдания. Три окна над Иеронимом — символ Троицы и, одновременно, прорыв в небеса, где чертят свои пути ласточки — подобно птицам, ученый свободен в полете мысли. Можно счесть птиц образом чистых душ, отринувших соблазн, тогда мы шагнем от этой картины к «Саду земных наслаждений» Босха, трактовавшего полет душ-птиц схожим образом. И то, и другое толкование подтверждают главное: кабинет не закрыт от мира, но открыт в мир.

Антонелло пишет комнату, не просто посвященную гуманитарным занятиям, и уж никак не убежище — перед нами тронный зал познания. Тронный зал неподвластного никому гуманиста. Стол и рабочее кресло стоят на пьедестале, как памятник гуманистическим штудиям. Ученый сидит, не горбясь, с прямой спиной; в позе Иеронима — совсем иная концепция гуманитарных занятий, нежели та, что явлена на миниатюрах Рогира ван дер Вейдена и в картине Ван Эйка. Перед нами исключительно гордый человек, смирения в этой картине нет. Такой ученый не встанет на колени перед правителем, поднося ему свой труд.

Антонелло да Мессина не просто писал комнату — он проектировал мир знаний, воплощающий независимость мышления. В реальности ученые часто унижены бытом; общая беда нестяжателей: книг много, квартира мала. В крошечной комнате моего отца стопки книг стояли на полу, в книжном шкафу не хватало места, а сам он сидел на трехногом стуле. Отец любил картину Антонелло «Святой Иероним» — то была не зависть к уютному кабинету, но восхищение образом бытия, о котором мечтал Рабле, задумав аббатство Телем, о котором мечтал Томас Мор и прочие авторы утопий. Ничего лишнего, все подчинено работе — и это не работа на заказчика, но творчество наедине с вечностью.

Слева и справа от помещения, в котором расположен подиум с кабинетом Иеронима, нарисованы уходящие вдаль коридоры, своего рода нефы; возможно, кабинет оборудован в храме — мы видим и нервюры свода. В таком случае следует констатировать, что изображен готический храм, что не вполне свойственно итальянской живописи, но отсылает к Бургундии. Композиция картины становится триптихом: распадается на три части. Коридоры левой и правой частей завершаются окнами, причем в одном окне виден населенный город, в другом пустыня. Метафору прочесть легко — лишь в уединении становишься собой. Лев, гордо гуляющий по коридору, что глядит на пустыню, подтверждает эту мысль. Мощь льва уравновешена кротостью кошки, свернувшейся клубком на пьедестале, подле стола ученого: вот так обычно и изображают льва Иеронима — спящего, как котенок. У кабинета есть своего рода авансцена, по которой прогуливаются птицы — куропатка и павлин; подобно льву и кошке, птицы символизируют кротость и гордость/бессмертие.

В сочетании смирения и величия, тишины кабинета и величия знания, сказывается сопряжение школ Бургундии и Италии – но и отторжение от обеих. Картина «Святой Иероним в кабинете» оказывается точкой схода двух школ, но уже не зависит ни от какой школы.

Аллегорическое толкование картины Антонелло: образ Иеронима - есть образ свободной науки.

Дидактическое толкование: одинокое стояние, не ангажированность ничем, одиночество как принцип работы - является условием знания и веры. Образ ученого очищен от праздности.

Метафизическое толкование усложнено тем, что на первом плане комнаты помещен талит – молитвенное покрывало иудейского священника. Несмотря на то, что Иероним облачен в костюм кардинала христианской церкви и его голову венчает «дзукетто» - малая шапка кардинальского чина (большая широкополая шляпа «галеро» лежит рядом на скамье) – талит символизирует присутствие иудаизма в этой комнате. Иероним занят переводом Ветхого завета, это дело его жизни. Как видим из слияния двух коридоров (нефов), ведущих к пьедесталу ученого, он принимает обе религии. В картине две перспективы, каждый коридор уводит в другую точку схода, но встречаются коридоры в комнате Иеронима. Левый коридор, пустой и ведущий к свету – это иудаизм, правый, тот где гуляет лев, – христианство. Величие духа и слияние с Богом даются через спокойное знание единственно верного пути; но единственно верный путь это путь понимания и приятия, а не фанатизма.

6.

Антонелло да Мессина уехал из Неаполя домой, в то время как многие стремились в Неаполь, подобно золотоискателям на Клондайк, или приватизаторам в Россию, – и причину его отъезда понять несложно; он уехал бы и из Авиньона. Искусственно сложившийся интернациональный анклав, характерная политическая ситуация для Юго-Запада Европы XIV-XV веков, сочетавшую гуманистическую риторику с гротескным самоуправством. Культурный синтез и национальные миграции, то, что отмечают в первую очередь (Альфонсо Арагонский привез в Неаполь иберийцев, провансальские мастера приехали в обилии, модные бургундцы привечались, тосканцы устремились за деньгами), оставлял в тени главное - произвольную концепцию власти. Идеологии «на случай», тот тип правления, который ненавидел Данте, презиравший усобицу даже не за кровопролитие, а за идейный разврат – множатся в условиях противостояния партий гвельфов и гибеллинов. Интриги тщеславных князей, маневры кондотьеров, приобретающих влияние, сопоставимое с княжеским, производят такие государства (чаще - города, но иногда обширные долговечные государства, если правителю сопутствует удача), лишенные выраженной государственной идеи, приспосабливающие идеологию к нуждам честолюбивого сюзерена. Выразительным примером государства, которое Буркхард именует «странное смешение добра и зла», является огромный Неаполь Альфонса Великодушного. Альфонс Арагонский, захватив Неаполь, долго ждет утверждения своей позиции императором. Внешняя политика Альфонса корректировалась постоянно: он не принимал никакой стороны в конфликте городов-государств: то выступал против миланского Сфорца, то за Сфорца и т.п. Гибкость объяснялась тем, что его статус не был подтвержден генеалогией: приходилось переходить на ту сторону, что поддерживала притязания Альфонсо. Когда, наконец, королевские претензии утвердили, великое событие было отмечено гигантским триумфом; в это время Антонелло еще не приехал в город, но рельеф, увековечивший поразительное по вычурности событие – разумеется, видел.

Подробное описание Триумфа, устроенного Альфонсо Арагонским в Неаполе в 1443 году оставил начальник его канцелярии, учредитель Неаполитанской Академии Альфонсо, первый ученый двора, камертон культурной политики – Антонио Беккаделли (которого часто в энциклопедиях именуют «политических мыслителем»). Поскольку без того, чтобы представить себе Беккаделли, вообразить правление Альфонсо Великодушного невозможно, нужно задержаться на этой личности.

О Беккаделли иронически отзывается Буркхардт, щепетильный в определениях; но отчего же доверяться суждениям одного из ученых, пусть и уважаемого. Беккаделли и впрямь воплощает авантюриста и гуманиста в одном лице, но можно счесть это живостью свободолюбивого характера. Недоучивший право в Болонье, недоучивший искусства в Сиене, автор скабрезной поэмы «Гермафродит», ищет расположения у всех князей без разбору; он путешествует в поисках удачи. «Гермафродит», поэма, написанная в подражание Марциалу, отзывы о которой колеблются от брезгливого: «малопристойное сочинение» - до почтительного: «веселое озорство».

«…Блондинка Елена и милая Матильда сразу бросятся к тебе.

Обе – большие мастерицы потрясти ягодицами.

Джанетта подойдет в сопровождении своего щенка

(собачка ластится к хозяйке, хозяйка ластится к гостям).

А вот и Клодия с раскрашенной обнаженной грудью.

Клодия способна любого расшевелить своими уговорами.

Анна встретит тебя и отдастся с германской песней

(когда она поет, то сразу понятно, что она пила);

И Пито, мастерица вилять задом, появится за ней,

А вместе с Пито придет Урса, любимица борделя.

Соседний квартал, названный в честь забитой коровы,

Пошлет Таис тебе навстречу.

Короче говоря, все шлюхи этого прекрасного города

Встретят тебя в восторге от твоего прихода.

Здесь можно говорить и делать что угодно,

Не будет здесь отказа – краснеть здесь не придется.

Здесь можно делать все, что ты хотел всегда,

Ты будешь трахать, будут трахать тебя – ровно столько,

Сколько захочешь, парень…».(перевод Александра Ли)

«Гермафродит» - визитная карточка Беккаделли; соблазнительно уподобить игривый тон поэмы – острому языку Рабле или арго Вийона, тому стилю, что порой именуют «смеховой культурой». Разница, однако, в том, что сверхидеи (подобно Рабле, писавшему в таком стиле вариант Завета) или апокалиптического видения Вийона (ибо что есть «Большое Завещание» как не инвариант Апокалипсиса) у автора игривой поэмы нет; второе отличие заключается в том, что автор этой поэмой хочет заслужить государственный пост. Беккаделли побывал у всех, ища места при дворе: у д`Эсте в Ферраре, у архиепископа делла Капра в Генуе, у Филиппо Висконти в Павии.

Надо сказать, что, несмотря на зависимость ученого гуманиста от пенсий правителя, пресловутый кодекс чести ученого – существует. Примерно так, как устроено это было в ХХ веке, когда интеллигент не мог себе позволить принять награду из рук палача и вступить в агрессивную партию, гуманист XV века – различал, кому можно служить. Про Висконти, у которого Антонио Беккаделли ищет протекции, чистоплюй Поджо Браччолини пишет так: «Мы, родившиеся в свободном обществе, привыкли презирать тиранов; и мы объявляем всему свету, что начали эту войну (речь о войне против Филиппо Мария Висконти. — В. Л.) ради защиты свободы в Италии». Но, справедливости ради: Поджо – уникальный человек, не принимает никаких компромиссов, защищает традиции республики всегда: «так как во Флоренции не управляют единицы, и нет места высокомерию оптиматов либо знати; народ призывается на основе равного права выполнять общественные обязанности в государстве. Вследствие этого как высоко стоящие, так и простые люди, как члены благородных семейств, так и человек из народа, как богатые, так и бедные работают с одинаковым усердием ради свободы». Эта обширная цитата республиканца Поджо дана, чтобы оттенить позицию того, кто ищет покровителя, но тоже именуется «гуманистом».

Потерпев неудачу у Висконти, Беккаделли тщетно ищет покровительства у Козимо Медичи во Флоренции.

В послании к Козимо Медичи (ему, в ожидании награды, и посвятил Беккаделли «Гермафродита») выражено кредо интеллектуала:

«Следую благоразумно законам и римскому праву,

я расчетливо всем сладость речей продаю,

в час, свободный от службы гражданской, шутки слагаю,

взявши бокал: ведь у нас есть в изобильи вино.

А за обедом не стоит нам петь о деяньях героев,

не до сражений уму, много торговых забот.

Будь Меценатом ты мне, воспою знаменитых героев,

а пред суровостью битв милую шутку скажу». (перевод А. Маркова)

Наконец, фортуна улыбнулась поэту в Неаполе. Здесь он обласкан Альфонсо, его игривый слог нашел признание; Беккаделли стал главой канцелярии, стал почетным гражданином, получил дворец De Sizia близ Палермо. Беккаделли - веселый ученый, увлекается Плавтом. В некоторых источниках пишут, что своей жовиальностью он повлиял на самого Лоренцо Валлу, который также ищет приют при богатом дворе Альфонсо. В то, что Беккаделли мог «влиять» на Валла, верить сложно, но то, что и Валла, и даже Манетти соблазнились вольными нравами неаполитанского двора – бесспорный факт. Возможно, то государство, которое Гоббс уподобил бы «Бегемоту», провоцирует на жовиальность и плотские страсти; но это не совсем то, что Валла имел в виду. Впрочем, Беккаделли – интриган; провоцируя конфликты, сталкивая людей, он способствует удалению от двора Лоренцо Валла – конкурент не нужен. Лоренцо Валла, подлинный философ, человек несравненно более глубокий, короля Альфонсо утомлял своими возражениями и тяжелыми (это Валла! гедонист!) рассуждениями. Постепенно от суждений Беккаделли зависит, кого именно двор Альфонсо примет, как будут распределены денежные дотации между гуманистами.

Основным трудом Антонио Беккаделли является сочинение «Изречения и деяния короля Альфонса» («De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum et Neapolis libri quatuor») в четырех книгах – на основании этой работы Беккаделли считается социальным и политическим философом. Именно в этой книге дано многостраничное описание триумфа, это начало царствования, утверждение программы власти. 26 февраля 1443 г. выезжает позолоченная колесница, запряженная квадригой белых коней, на колеснице трон, украшенный золотом и порфиром. Альфонс, облаченный в алый шелк, всходит на колесницу, двадцать патрициев несут золотой балдахин с геральдикой. Символическая фигура Фортуны устремляется к нему. У ног Фортуны золотой шар — символ укрощенного непостоянства. Следом - духовные Добродетели: Надежда с короной, Вера — с чашей, Любовь с младенцем. Затем - физические Добродетели: Храбрость с мраморной колонной, Умеренность с водой и вином, у Благоразумия в руках змея и зеркало. Король возносит хвалу Иисусу Христу за одержанную победу. Этот торжественный кич Беккаделли снабжает уверениями в набожности и смирения короля. Сочинение Беккаделли (а вовсе не «Государь» Маккиавелли) служит примером абсолютной преданности конкретному (а вовсе не условно идеальному) повелителю.