Автор: Александр Боровский

Кантор как фактор постоянного раздражения

Он – то в Берлине, то в Оксфорде, летом уезжает в глушь, на острова, в рыбацкие деревни; в Москве бывает наездами. Тем не менее его присутствие в российской жизни весьма ощутимо. Кантор присутствует книгами, о которых спорят до разрыва отношений, которые выдвигают в шорт-листы всевозможных премий и против которых интригуют в кулуарах. Музейными выставками и посвящёнными его искусству монографиями. Ежедневными эскападами в блогосфере: откликами на происходящее, прогнозами на будущее, реакциями на прозвучавшее, проповедями, отповедями, хулой и похвалой. Это если не считать прямой переписки с многочисленными поклонниками и оппонентами. Такое вот многоканальное присутствие. Настройте глаза, уши, компьютеры. Настройте сознание – потому что ничего хорошего, то бишь ласкательного и ласкающего, вы не дождётесь. Кем бы вы ни были – неолибералом или леваком, охранителем или ниспровергателем, националистом или космополитом, хоть чёртом в ступе, – каждый найдёт раздражитель по себе, у Кантора есть чем поживиться.

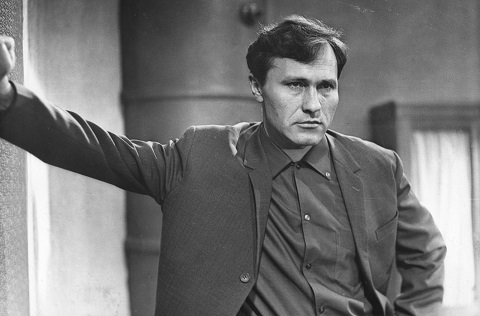

"Старики", 1998 год

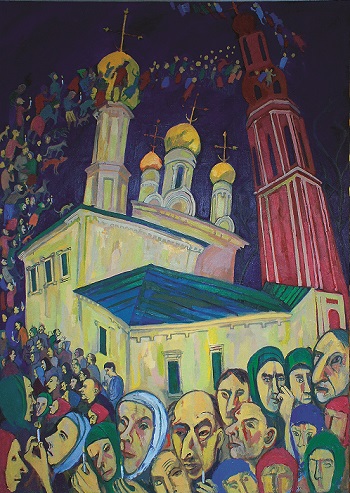

"Крестный ход". 2009-2010 годы

Так обстоят дела художественные. А литературные? А политические? Да точно так же. Раздражает автор соответствующую профессиональную братию. Всем, чем угодно: историософскими взглядами, лепкой характеров, оценками текущих событий и наличных персонажей политической сцены. Так чем же так царапает Кантор по коже либеральной общественности? Впрочем, уверен, и почвеннической тоже. И любой другой, если она переживает состояние самоуспокоенности и самодовольства. (Правда, либеральная особенно восприимчива к «фактору Кантора» – всё-таки «свой» по масти, по происхождению. Философствующий интеллектуал лучшего московского общества, с такой-то культурой, бэкграундом, связями – и туда же). Похоже, я приближаюсь к секрету внесистемности Кантора – его нежеланию примкнуть к любому истеблишменту (а ведь его, естественно, пытались и пытаются привлечь на свою сторону супротивники тех элит, которые он в данный момент подвергает остракизму). Вот вам отгадка: семейные ценности.

Сегодня только ленивый не употребляет это понятие с явным консервативным акцентом. Опоры, скрепы, незыблемость, традиционность. А я вам попробую рассказать про семейные ценности «по Кантору». Достаточно увидеть на стенах его дома многочисленные портреты родителей, выполненные художником, а ещё лучше – оценить, с каким воодушевлением Максим и его жена воспитывают двух сыновей самого нежнейшего возраста. Обратимся к семейным ценностям иного рода. Дело в том, что Максим вырос в уникальной семье. Его дед был успешным испаноязычным драматургом и университетским профессором в Аргентине, бабушка – Ида Бондарева – одним из основателей аргентинской компартии. Её сестра, оставшаяся в этой стране, – знаменитая аргентинская поэтесса. Деда с бабушкой вера в революционное обновление общества сорвала с места – на Родину, в революционную Россию. Оба были коммунистами чистой коминтерновской добюрократической пробы, до старости революционное движение в Латинской Америке, как вспоминает Максим, вызывало у них живейший интерес, подвиги и ошибки знаменитых революционеров переживались как дела семейные. В СССР дед Моисей Исаакович стал профессором минералогии, все сталинские времена они с женой прожили в зоне риска, однако их пронесло. А вот их сына, отца Максима, Карла Моисеевича, – нет. Правда, уцелел и на фронте, и в тюрьме.

Карл Кантор был основателем лучшего советского культурологического журнала «Декоративное искусство». Художники и искусствоведы нескольких поколений помнят, с каким нетерпением ожидался каждый номер «ДИ». Но, главное, Кантор был оригинальным мыслителем, философом и историософом, концепции которого, несмотря на их связь с базисными идеями марксизма, отвергались советским официозом и могли существовать только подпольно. В доме (мама Максима – Татьяна Сергеевна – была известным генетиком и селекционером) собирались такие выдающиеся философы, как Александр Зиновьев и Мераб Мамардашвили, видные художники и искусствоведы, спорили, курили и выпивали, дым стоял коромыслом. Всё смешивалось в доме Канторов на глазах юного Максима – жизнь замечательных идей и жизнь замечательных людей. Тема родителей проходит сквозь всё творчество Кантора-художника.

Мне кажется очень важной работа, где родители изображены уже в старости – две почти бесплотные фигуры. За стенами дома – какая-то своя жизнь, подчеркнуто заземлённая и грубо-бытовая: у Максима Кантора нет иллюзий по поводу прямого влияния жизни духовной на жизнь повседневную. Но мысль, но дух непобедимо живут в этих бесплотных фигурах: старики не предают «присяги чудной четвертому сословью», той вере в лучшее социальное устройство мира, которой они присягнули смолоду. Вот, я думаю, главные семейные ценности, которые взял с собой в дорогу Максим Кантор: неподатливость, неудобоваримость, неслужебность мысли. Непримиримость не к противонаправленности мысли – к её лености, огламуриванию, постмодернистской необязательности. В семейном канторовском понимании мысль как обслуживание истеблишмента – пошлость, филистерство. Причем любого истеблишмента, в том числе того, который «арт». Думаю, именно этим семейным ценностям верен Максим Кантор. Поэтому ему – вполне успешному и признанному на Западе – так важно присутствие в российской жизни. Беспокойное, царапающее, нужное этой жизни присутствие.

фото: иллюстрации предоставлены Государственным Русским Музеем