1.

Чтобы осознать, что европейское Просвещение является вторым Ренессансом, - надо сопоставить диптих Гойи «Обнаженная маха» и «Маха одетая» с картиной Тициана «Венера небесная и Венера земная». Разумеется, махи Гойи, задуманные как пара, являются версией неоплатонической концепции. Перед нами интерпретация основного неоплатонического тезиса, причем интерпретация, выполненная сознательно.

Написаны эти вещи, скорее всего, в 1802 году, заказаны первым министром Мануэлем Годоем, а он в тот год приобрел «Венеру перед зеркалом» Веласкеса: образом Веласкеса и заказчик, и художник вдохновлялись – Веласкес же, в свою очередь, отвечал Тициану.

На картине Веласкеса Венера смотрит в зеркало, где видит иную свою ипостась (Любовь Небесная видит лицо земной женщины, Любови Земной) и, тем самым, композиция повторяет интригу тициановской картины – в которой две женщины, нагая и одетая, сидят рядом и смотрят друг на друга, словно отражаясь друг в друге. Женщины Тициана почти неотличимо схожи, но являют разные сущности – женщины вглядываются друг в друга, они и соперницы, и близнецы. Сюжет обоюдного зеркального отражения ипостасей любви был использован неоднократно в маньеризме и барокко – скажем, полотно «Габриэль д`Эстре с сестрой», школа Фонтенбло. Две нагие женщины смотрят друг на друга, поражаясь своему совершенству и сходству одновременно.

Работа Тициана стала образцовой для нескольких поколений, Веласкес сумел соединить интригу зеркальных ипостасей в одной фигуре нагой женщины с зеркалом.

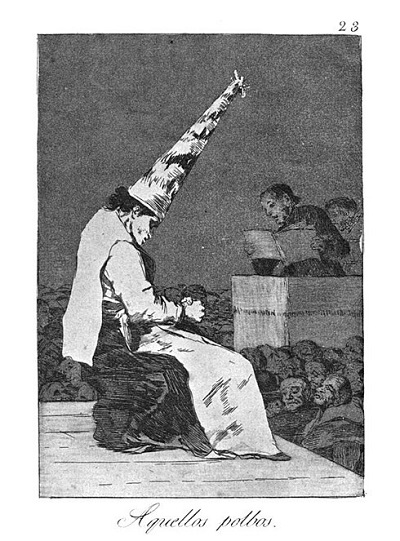

«Маха одетая». Франсиско Гойя

Картины Гойи повторяют этот сюжет: маха одетая словно отражается в махе раздетой – иного объяснения тому, почему та же самая женщина написана художником сперва в одежде, а потом голой, попросту не существует. Последовательность картин связана не с демонстрацией стриптиза, но с тем, что сущность повседневного чувства и сущность сакрального чувства – разнятся. В картине венецианца Любовь Земная предстает в платье новобрачной, ее чело венчает миртовый свадебный венок; дама вглядывается вдаль – перед ней жизнь, смертная судьба. Обнаженная дама, ее двойник, несмотря на то, что прелести открыты взгляду, недоступна. Это – любовь принадлежащая всем, поэтому никому конкретно принадлежать не может. У Гойи эффект усугублен: обнаженная маха смотрит на зрителя вызывающе и оценивающе, она соблазнительна, но оскорбительно неприступна. Пока маха была одета, любовь к ней казалась возможной; но обнаженная, она стала недосягаемой. Это любовь для всех, общее вожделение, всеобщий соблазн, а для Гойи, вероятно, и символ всеобщей свободы.

«Обнаженная маха». Франсиско Гойя

Махи написаны во время недолгого мира между Испанией и Францией. Время первого консульства Наполеона Бонапарта было в Испании встречено восторженно; мир, заключенный в Аранхуэсе, смена посла в Мадриде на Леона Бонапарта, и даже начало совместных действий против Англии именуют «медовым месяцем» в отношениях держав. Мануэль Годой поощрял – или даже инициировал - не свойственную испанской живописи французскую революционность «Обнаженной махи»; для Гойи это первый отчаянный поступок в живописи: перед зрителем едва ли не Франсуаза, написанная через тридцать лет Делакруа. Спекуляции по поводу того, кто послужил моделью – любовница премьер-министра или герцогиня Альба, не столь существенны. Существенно иное.

Эффект отражения в культурах столь же важен, как отражение Aphrodita Urania/Aphrodita Pandemos. Полотно Тициана (Галерея Боргезе) «Любовь Небесная и Любовь Земная» отражается в диптихе Гойи подобно тому, как итальянский Ренессанс отражается в странном испанском Просвещении. Ренессансный проект свободного человека и свободной любви отражается в испанской авантюристке – это и не дама высшего общества, и не куртизанка, и не цыганка; у этой женщины нет социальной роли; свобода не принадлежит никому – и вряд ли ею можно обладать.

«Любовь Небесная и Любовь Земная». Тициан (Галерея Боргезе)

Диптих сочетает вопиющий национализм (испанская живопись, с черными тонами, неизвестными миру, с нарочито грубым рисованием, игнорирующим античные уроки) – и общую для европейской ренессансной традиции тему; в целом - совершенный портрет того, что случилось с Испанией на перевале истории с века XVIII в XIX.

В ту пору, когда Гойя писал диптих с махами, он был уже автором «Капричос», а стало быть, осознал отличие испанской пластики от того синтетического образца, которому учил Европу немецкий ученый Винкельман. В ту пору Винкельман заново открыл античность, впервые пластика Греции поставлена выше искусства Рима. Винкельман вводит критерий «справедливого правления» как условие гармоничного искусства. Согласно Винкельману, свободная республика Греция создает более совершенное искусство нежели имперский Рим. Впрочем, сам ученый и его ближайший друг, художник Антон Рафаэль Менгс, уезжают жить в Рим, поскольку свободной Греции не существует. Из Италии Винкельман восславил золотой век Перикла, взялся очистить Высокий Ренессанс от маньеризма, барокко и рококо. Под влиянием Винкельмана находился революционный художник Давид, родоначальник наполеоновского ампира – сочетания республиканских принципов и имперской торжественности. Труд Винкельмана переводится на все европейские языки – даже царица Екатерина (чье правление далеко от республиканского) выражает восхищение.

Гойя усердно копировал древних, путешествовал по Италии (как положено карьерному живописцу), называл себя «римлянином», брал уроки у Антона Рафаэля Менгса, работавшего в Мадриде. Близкий друг Винкельмана, Менгс, исповедуя новое видение античности, донес модные взгляды и до Гойи. Менгс стал «крестным отцом Гойи» в портретном искусстве: «Портрет Карла Третьего» (1786 Прадо) Гойя выполняет по лекалам «Портрета Карла Третьего» (1761 Прадо) кисти Антона Рафаэля Менгса. Влиятельный Менгс помог устроить Гойю в шпалерную мануфактуру при дворе. В течение долгих лет Гойя пишет вещи, воспроизводящие античные пасторали.

Европа утвердила эстетику Винкельмана как художественную идеологию повсеместно: и в королевской Испании, и в имперской Англии, и в революционной Франции, и во Франции Первого консула. Никакой собственной эстетики, художественной теории, стиля Великая Французская революция не создала – не успела и не смогла; общая эстетика существовала помимо революции, ее приняла Революция, ее же усвоил Наполеон и не отменили реставрированные Бурбоны. Испанские партизаны могли воевать с французскими мамелюками, Пруссия воевала с наполеоновской Францией, но эстетика едина. Парадокс в том, что «справедливые законы», описанные Монтескье, и «справедливое правление», провозглашенное Винкельманом условием гармонии – легли в основу классического стиля Империи, хотя ученые рассуждали о республике. Противоречие осознали немногие, но почувствовали все. Инстинктивное недоверие к эстетике Просвещения у национал-патриота не создает альтернативной эстетики, но и развитию классицистической эстетики не способствует. Мануэль Годой, заказывая Гойе испанский вариант «Любови Небесной/Любови земной» поступает согласно моде Просвещения – везде утверждать античные аналогии. Гойя, выполняя заказ, выставил на первое место национальную принадлежность модели и ее природную страсть – оспорил учение Винкельмана с позиций Лессинга. Первый, кто осмелился оспорить Винкельмана, Лессинг, утверждал, что не абстрактная идея красоты, но уникальное переживание делает образ прекрасным. Лессинг анализирует скульптурную группу «Лаокоон», изображающую жреца с сыновьями, которых душат змеи, и говорит, что чувство страдания, а не «идея красоты» делают образ значительным. Вот и Гойя – так написал свою маху, что зритель прежде всего думает о бешеном нраве испанской красотки, а не об абстрактной идее Любови небесной.

Гойя оказался внутри определяющего спора эпохи – спора Винкельмана и Лессинга – сам того не сознавая. Классическая манера не выдерживает напора реальности. Народ ненавидит просвещенного министра Мануэля Годоя, возможно, еще и потому, что быт испанских крестьян далек от республиканской идиллии века Перикла. В любой стране бедняки ненавидят чиновников, которые представляют грабеж как необходимость прогресса и цивилизации. Ненавидели фаворита испанской королевы, но концепция Просвещения также пострадала. До вторжения Наполеона остается несколько лет, в дальнейшем испанский патриотизм только усилится, но даже на этом этапе оказалось, что преданность собственной монархии – опозоренной и лживой – это своего рода сопротивление иностранному влиянию.

Премьер-министр Годой вдобавок ко всему является и министром культуры, внедряет передовой вкус; вместе с Годоем проклята синтетическая эстетика. Конкретный опыт населения страны отрицает абстрактную классику – в полном соответствии с «Лаокооном» Лессинга.

Лессинг иронически отозвался об универсальной идее античной «пластики»: в его драме «Эмилия Галотти» имеется карикатура на Менгса - сервильный художник объясняет свою методу словами Винкельмана: «(…) я польстил не больше, чем требует искусство. Искусство должно изображать так, как замыслила образ пластическая природа –если только такая природа существует - без увядания, неизбежного при сопротивлении материи (…)»

Так Гойю и учили, но уже в «Обнаженной махе» художник испытал сопротивление материи: обнаженная красавица строптива. Большую часть своей жизни Гойя работал в эстетике Винкельмана, а то, что в результате долгой жизни подтвердил теорию Лессинга, – произошло случайно.

Лишь кажется, что говоря о конфликте Винкельман/Лессинг, мы отвлекаемся от творчества Гойи; напротив, уточняем вопрос. Нации осознают противостояние империям, ищут культурные корни; верно ли, что сопротивление общей доктрине рождает искусство, о котором говорил Лессинг – достаточно ли патриотизма для нравственного переживания? Лессинг, противостоящий Винкельману; Блейк критикующий академизм Рейнольдса, Хогарт, утверждающий принцип красоты, далекий от античного идеала; Чаадаев, осмелившийся критиковать античные статуи; искусство Гойи, отказавшегося от академического рисунка; Байрон, высмеивающий внедрение античной скульптуры в Англию, – они могут показаться националистами. Более того, и Хогарт, и Гойя выступали за национальную школу рисования – при том, что ни английской, ни испанской традиции изобразительного искусства, строго говоря, не существует.

Однако Байрон покидает свое отечество, Гойя уезжает умирать в Бордо, Чаадаев критикует Россию так, что его ненавидят патриоты. Речь отнюдь не о национальной гордости. Впервые в истории Европы произносят, что универсальная ценность существует – но это не имперская и не античная эстетика, это не национальная идея, и это не религиозная конфессия. Возрождение Возрождения, о котором заговорил Винкельман, республиканизм как условие эстетической гармонии, - осознано Гойей и Байроном не как античная абстракция, но как личная цель. Предназначение человека к свободному труду, феномен человека как автономного морального субъекта – трудно сказать, содержалась ли данная концепция в сочинении Винкельмана и в искусстве Греции. Век Перикла был короток, строительство Парфенона было омрачено коррупцией и воровством, и даже республиканские Афины оставались империалистическим и рабовладельческим государством. Но безусловно в переживании и преодолении эстетики Винкельмана мысль о республиканской гармонии состоялась вполне.

Если для того, чтобы описать рождение новой эстетики в работе Хогарта и Байрона, надо было уйти чуть вперед, то теперь, рассуждая о Гойе, надо отступить в хронологии, чтобы заново пройти перевал века. Франсиско Гойя сформировался под впечатлением Французской революции и одновременно в оппозиции Франции Наполеона; он выразил идею национального сопротивления и одновременно - презрение к рабскому отечеству; его стиль сложился под влиянием эстетики Винкельмана, но опровергая эту эстетику. В усилии, совершенном Гойей на революционном перевале века, воплотилось Второе Возрождение Европы, Просвещение стало вторым Ренессансом.

2.

Пресловутое LXXVIII письмо из «Персидских писем» Монтескье, описывающее Испанию глазами путешественника, наделало столько же шуму среди испанских либералов, сколько злосчастное «философическое письмо» Чаадаева среди свободолюбивых сторонников Просвещения в России. Критиковать отечество в интересах прогресса либералы себе разрешали, но не до такой же степени. Либерализм, осознающий допустимые границы, на первое место ставит не абстрактную идею, но конкретные обстоятельства службы. И Монтескье, и Чаадаев были культурными детерминистами, считали культуру и историю «приговором» на будущее; Монтескье полагал, что Испания пребывает заложницей своего имперского прошлого, которое описывает язвительно. Терпеть такое трудно.

Испанские интеллектуалы, ответственные за идеологию, отвечают – практически в той же интонации, в какой отвечали русские патриоты Чаадаеву на инвективы в адрес России. Разница заключалась в том, что Чаадаев находился внутри Российской империи, покарать его просто, а Монтескье был от Испании далеко. Тем не менее доклад «Защита испанской нации или замечания о 78-ом Персидском письме, которое написал Монтескье в оскорбление религии, доблести, науки и благородства испанцев», произнесенный Кадальясо в 1772, спустя двадцать лет после публикации книги Монтескье, вызвал полемику. Читая сегодня эту полемику, можно лишь изумляться, что ни сатира Свифта, ни обличения Байрона, ни карикатуры Хогарта, ни издевательства Вольтера над собственными соотечественниками – не вызвали ни в англичанах, ни во французах такой пылкой реакции. Широко известное письмо Пушкина, сочиненное в ответ на трактат Чаадаева, дает русскому читателю представление о характере полемики вокруг письма Монтескье: защита национальной чести и своеобычной истории вытесняют рассуждения об абстрактном Просвещении. Впрочем, в отличие от России, в которой философ был объявлен сумасшедшим, в Испании нашлись те, кто осторожно поддержал француза. На отповедь Кадальясо написал ответ Кампани в 1773: «Замечания об остроумном докторе в назидание испанцам, плохо и мало читающим».

За исключением обидной фразы: «У испанцев есть только одна книга, та, в которой показана нелепость всех остальных», (имелся в виду Дон Кихот), пресловутое письмо №78 не содержит ничего оскорбляющего здравый смысл. «Те испанцы, которых не жгут на кострах, по-видимому так привязаны к инквизиции, что было бы просто нехорошо отнять ее у них», «они совершили открытия в Новом свете, но до сих пор не знают собственной страны», «они говорят, что солнце всходит и заходит в их стране, но нужно также заметить, что на своем пути оно встречает одни только разрушенные деревни и пустынные местности». Интонация напоминает чаадаевское письмо – основная мысль (как «персидских писем» Монтескье, так и «Философических писем» Чаадаева) состоит в том, что существуют, как их определяет Чаадаев, «традиционные идеи рода человеческого», общие, вненациональные, восприятие которых знаменует цивилизованность страны. Народы, по мысли Монтескье и Чаадаева (характерная для Просвещения мысль), подобно людям, – существа нравственные, и народы следует воспитывать уроками истории, способствовать их нравственному развитию. Сама по себе эта мысль как будто обидеть не может; однако Монтескье и Чаадаев настаивают на «обучении» целенаправленном и определяют иерархию нравственного состояния народов, исходя из принципов социального строительства, основанного на идее всемирной христианской республики. «В мире христианском все должно непременно вести к установлению совершенного строя на земле» - эту сентенцию Чаадаев повторяет многократно, следуя здесь за Данте и Пальмиери, и за своими старшими современниками – то есть за Кантом и Шеллингом. Монтескье говорит более конкретно, чем Чаадаев, утверждая что целью общественного развития является так называемое «свободное государство», в котором автор «Духа законов» предлагает систему разделения властей – по сути, современную либеральную концепцию. Целью (Монтескье проговаривает буквально, Чаадаев облекает ту же мысль в афоризмы) является безопасность граждан, оберегающая человека от произвола государства. В России предложение встречено с обидой; обратили внимание прежде всего на форму, в которой увещевание преподнесено: оскорбительно чувствовать себя отсталым. Характерно, что «Персидские письма» Монтескье написаны до наполеоновских войн, то есть до того времени, когда Французская империя распространяет идеи Просвещения вооруженным путем – а чаадаевские письма написаны уже после того, как Наполеон разгромлен, и идея всемирной республики Просвещения очевидным образом уничтожена. Таким образом, Чаадаев предложил русским учиться у тех, кого недавно разгромили.

Обсуждение сентенций Монтескье в Испании относится к 80-м года XVIII века, к предреволюционному времени, когда идеями Просвещения и либерализма увлечена интеллигенция салонов. Прогресс манит, но опасность потерять сословные привилегии заставляет быть осмотрительным. Как часто бывает в отношении идей, оскорбляющих национальную самобытность, отвечая на упреки, их справедливость подтвердили: Монтескье отметил, что испанцы ненавидят французов – это немедленно доказали на деле. В «наветах» Монтескье не больше обидного, чем в чаадаевском утверждении, будто Россия унаследовала цезарепапизм из Византии; но разве может народ допустить, чтобы его оценивали, глядя со стороны? Кто вправе судить, в чем цель истории народа? Чаадаев писал в то время, когда Священный союз во главе с русским царем контролировал революции в Европе. Пушкин отвечал Чаадаеву следующим образом: «А Петр Великий, который один есть всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» Очевидно, что Пушкин и Чаадаев трактуют понятие «история» по-разному: для Чаадаева (и для Монтескье, Гегеля, Шеллинга) история это – целеполагание, для Пушкина история есть данность. Мысль о том, что «Петр Первый есть один всемирная история» будто бы родственна фразе Гегеля, который, увидев в окно Наполеона, сказал, что видит сам Мировой дух. Разница однако состоит в том, что для Гегеля «мировой дух» есть поступательное развитие, каковое Наполеон (как представлялось философу) являл тем, что распространял законы Просвещения там, где таковые не могли появиться самостоятельно. Петр Первый, как царь, далекий от доктрин правовых, развитию мирового духа (в Гегелевском понимании) не способствовал никак – и отождествление царя со всемирной историей с точки зрения немецкой и французской философии Просвещения выглядит дико. В ту пору, когда Пушкин писал эти строки, положение России было и впрямь значительным: держава посылала войска на подавление революций. Показав, что Россия не может быть вне Европы, коль скоро русские войска вошли в Париж, Пушкин закрыл вопрос о прогрессе.

Сколь бы победоносно ни складывался спор, письма Монтескье и Чаадаева беспокоили общество вопросами. Идеи Просвещения, выразившие себя в правовых институтах и законах до наполеоновской поры, приобрели характер исторической миссии в XIX веке. Понять нравственное совершенство не как теологическую догму, но как историческую задачу – в этом особенность нового европейского искусства. Чтобы оставаться внутри концепции Просвещения («в Просвещении стать с веком наравне») недостаточно выписывать из Лондона романы, а из Парижа бордо; требуется поступиться национальными обычаями. Философы утверждают, что существует общий план развития народов – цивилизация. В неприятии этого тезиса формируется оппозиция эстетике Просвещения, то есть, оппозиция эстетике Монтескье, Шеллинга, Байрона и Шелли. Оспорить доктрину Просвещения можно исходя из национальных и, разумеется, из религиозных интересов. Своеобычная культурная миссия противопоставлена миссии исторической.

Тезис Сергея Уварова «Православие, самодержавие, народность» (1833), предохраняющий государство от порчи заемными идеями, совпадает в своем пафосе с трактатом Переса-и-Лопеса «Принципы основополагающего порядка в природе». Священник, депутат кортесов, член академии изящной литературы Севильи формулирует основы общества так: божественный источник авторитета монарха; обязанность подданных сознательно повиноваться и не восставать, даже если распоряжения несправедливы; нетерпимость к инакомыслию и своеволию. Скрепы государственные усвоены интеллектуалами – и не всегда по причине раболепия, но чаще ради сохранения культурной идентичности. Офранцуживание (гримасу моды на все французское Толстой высмеивает, изображая салон Анны Павловны Шерер) пугает даже не монархов, но салон, теряющий локальный авторитет. В юном XIX веке Испания и Россия отстаивают культурную уникальность, но еще двадцать лет назад царило единообразие вкусов: считалось, что есть универсальная эстетика и общее чувство прекрасного.

Концепции общества современные Французской революции, со-существующие параллельно в Германии, России, Испании – различны до такой степени, что можно приписать их разным эпохам. Сама Французская Революция представила гражданину пестрый набор противоречивых теорий; даже партия Горы разделилась на три фракции: левые (гебертисты) требовали атеизма, коммуны и террора, правые (Дантон) настаивали на умеренности и были обвинены в мещанстве, а центр (Робеспьер) утверждал вслед за Руссо «государство добродетели»; и разлад в партии монтаньяров – лишь одна из деталей калейдоскопа доктрин. Империя Наполеона, как ни парадоксально звучит, обобщила республиканские концепции, придала пестрой республике законченную форму; правда, форма оказалась имперской. Собственно говоря, Наполеон действовал сообразно «Духу законов» Монтескье: последний предсказывал, что республиканский дух можно будет сохранить в обширном государстве, если оно сообразуется с федеральным устройством. Насколько удалось, иной вопрос.

Одновременно с испанскими трактатами, утверждающими национальную самодостаточность («Рассуждение о патриотическом духе» Хуана Пабло Форнера, 1794; «Монархия» Клементе Пеньялосы-и-Суньяло, 1789; Антонио Вила-и-Кампс «Наставление вассалу о его главных обязанностях»1792), одновременно с публикацией основного сочинения Винкельмана «Об искусстве древности» (1764), - публикуется драма «Натан Мудрый» Лессинга (1779). В то самое время, как испанская мысль отстаивает неповторимое значение национальной религии, а Винкельман обосновывает общую для всех античную норму, Лессинг утверждает, что не только «нация», не только «древность», но даже и христианская религия не стоит того, чтобы ее противопоставить человеческой жизни. Суть сочинения в том, что все религии и культуры равны перед гуманностью, и нет оснований приписывать христианству первенство.

Внеконфессиональный гуманизм далек от испанской католической идеологии – равно далек и от универсальной имперской концепции. Вопрос, мог ли испанский патриот принять такое Просвещение звучит наивно.

В ту пору Франсиско Гойя, отдав дань религиозной живописи, пишет романтические романтические пасторали: «Зонтик», «Танцы на берегу Мансанарес», «Карнавал в Андалусии», «Перепелиная охота» (все – 1777, Прадо). Вещи напоминают «Цыган» Пушкина, или «Театр Клары Госуль» Мериме, словом то, мило-экзотичное, что не нарушает гармонии империи, но вносит пикантную ноту. Гойя делает карьеру, добивается расположения премьер-министра, графа Флоридабланка, пишет его портрет (1783, Банк Уртихо, Мадрид). Граф Флоридабланка – автор распоряжения о запрете на провоз в Испанию любых печатных изданий. Впрочем, зачем спрашивать художника, разделяет ли он взгляды модели. В 1786-88 гг. Гойя пишет «Портрет короля Карлоса III в охотничьем костюме», карьера сложилась.Занимается рисованием картонов для шпалер; год Революции, 1789, мастер знаменует портретом нового монарха Карлоса IV. В 1792 пишет композицию, предвещающую зрелого Гойю, - «Марионетка». Привычно пасторальная зарисовка: селянки, растянув в стороны платок, подбрасывают на нем куклу. Можно решить, что это метафора революции: народ подбрасывает власть; равно можно прочесть картину как изображение тщеты народных волнений. В 1793 году Гойя пишет две небольшие вещи «Кораблекрушение» и «Ночной пожар» – пишет не на заказ, чтобы «уделить место наблюдению, обычно отсутствующему в заказных картинах, где фантазия и изобретательность не могут получить развитие» как сообщает в письме. Картины, выполненные не на заказ, всегда очень малого формата. Следует ли считать эсхатологические картины иллюстрацией к революционному террору, или отнести на счет «романтической» взволнованности, всякий решит по-своему.

"Зонтик". Франсиско Гойя

Порой мы склонны трактовать «романтизм» как развитие Просвещения: пытливый герой отправляется в экзотические странствия. Изображения руин Гюбер Робера и Пиранези, разбойничьи пасторали Сальватора Роза, Мельмот-Скиталец и таинственные махи Гойи – все именуется одним словом. Путешествия по Европе Чаадаева соблазнительно уподобить странствиям Чайльд-Гарольда, а шествие Мирового духа, описанное Гегелем может напомнить путешествие Дон Жуана. Между тем, ни Монтескье, ни Наполеон, ни Чаадаев, ни Гегель, ни Байрон, ни Гюго отнюдь не романтики в том понимании слова, которое определяет романтизм как запальчивую мечту. Напротив, открывая для себя новые страны, и Дон Жуан, и Гегель обнаруживают везде единый закон свободы и морали – и не встречается такого края, который опроверг бы логику рассуждений. Жуан попадает в Турцию, или к Екатерине, или в Англию; Мировой дух шествует по всей карте мира, но нигде трезвость рассуждения не отменяется. Иное дело – романтизм. Просвещение – рациональная концепция, опровергать прагматизм требуется чувствами. Просвещение – исторично и прагматично, романтизм историчен страстно, запальчиво; предметом страсти является прошлое, история отечества и обычаев. Романтическое прошлое описано Генрихом Клейстом и Вальтером Скоттом в опровержение универсального прогресса, воспетого французскими философами. Романтическое творчество настаивало, что обычаи предков важнее, нежели абстрактные права. Правами воспользуются те, кто, как выражался Вальтер Скотт, «приведут к новой Жакерии». Как не вспомнить комедию Толстого с характерным названием «Плоды Просвещения».

Глядя на мастеров начала XIX века, объединяя их условным понятием «романтизм», мы вынуждены смириться с той странностью, что Вальтер Скотт видит идеал в прошлом, а Шелли в будущем, Клейст – националист, а Байрон – интернационалист, что государственник и республиканец именуются одинаковым словом «романтик». Никакого обобщенного «романтизма» не существует: Если Просвещение апеллировало к интернациональной концепции прогресса, то всякий романтизм отличен от соседского: французский не схож с английским, английский не схож с немецким. Всякий романтик защищал от прогресса национальную историю и свои исконные отроги гор и водопады. По сути, уваровские «скрепы» и охранительство Переса – это и есть «романтизм», поскольку использует национальный характер как аргумент в споре о цивилизации. Аргумент «воли народа» - того народа, который унижен своими господами, однако демонстрирует свободную волю по отношению к внешним врагам – есть главная черта романтизма. «Битва Арминия» Клейста и «Война и мир» Толстого – суть романтические произведения, сколь бы не рознился их масштаб. Главный герой «Войны и мира» Пьер Безухов в начале эпопеи – типичный человек Просвещения, прогрессист, увлеченный идеей мировой цивилизации и Наполеоном; в конце повествования Пьер разочарован в универсальных истинах, верит в умудряющую народную стихию, он – эпический романтик. Евгений Онегин – характерный персонаж просвещенного западного Петербурга, но вразумлен влиянием Татьяны, в образе которой явлена патриархальная романтическая мораль. Офранцуженный премьер-министр Испании Мануэль Годой – представитель того «цивилизованного» Просвещения, которое привело в Испанию Наполеона; народный гнев 2 мая – классический всплеск романтизма.

Рассуждения о том, насколько абстрактные идеи применимы в конкретных условиях, существует ли «суверенное Просвещение», можно ли заимствовать иноземную философию для укрепления Отечества – и составляли предмет дискуссий в салонах Испании и России. Выражаясь словами Пушкина: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Испанские либералы (как и русские либералы примерно в то же время) - смогли проверить на практике, насколько национальное романтическое чувство перевешивает тягу к прогрессу, когда войска Наполеона Бонапарта, вооруженные идеями Просвещения, вошли в их отечество.

Гойя, чье медленное и позднее развитие словно призвано воплощать постепенно формирующуюся оппозицию Просвещению, и одновременно рефлексию Просвещения - идеальная фигура, чтобы проследить как и что образуется из абстрактной посылки. Соблазнительно национальную обиду на Монтескье распространить на все французское Просвещение и приписать сходное чувство Гойе. И впрямь, даже если испанский мастер и любил свободу (он, несомненно, свободу любил), то увидеть лик свободы во Французской революции, принявшей облик империи Наполеона, он не пожелал. Наполеон ущемил в правах испанскую инквизицию, и, казалось бы, данное обстоятельство следует приветствовать; однако испанский народ восстал на чужестранцев и в своем гневе поддержал и монархию, и инквизицию, и сословное неравенство, и, главное, религию. Как говорит Лессинг в «Натане мудром»: «Религия, как я успел заметить, Есть та же партия и как бы ты, Ни мнил себя вне партии стоящим, Ты сам того не зная, ей Оплотом служишь.»

Отстаивая свою конфессию, оберегая свою веру от влияний, идеолог одновременно обороняет суверенное понимание либеральных реформ. Либерализм выглядит иначе, если подверстан к национальному самосознанию. Либерализм, который становится нелиберален к собственному народу, дабы отстоять свой «суверенный либерализм» перед лицом иноземных учителей – это типичная аберрация истории: что в отношении коммунизма, что в отношении демократии. Суверенный национальный либерализм (ср. национал-социализм или суверенная демократия) желает продемонстрировать, что конкретный национальный извод либерализма – либеральнее того либерализма, который прежде являлся образцом.

Конституцией Испания обязана Наполеону: первая, Байонская, конституция принята в 1809 году под давлением французов. Следующая конституция 1812 года возникла под влиянием конституции Французской Революции 1791 года и появилась в тот момент, когда король Фердинанд VII отозван Наполеоном в Байону, а Жозеф Бонапарт покинул Мадрид ввиду гражданской войны. В целом, Кадисская конституция на тот момент – самая передовая в истории Европы, в ней впервые звучит понятие «народный суверенитет».

Франсиско Гойя, придворный художник Карлоса IV и Фердинанда VII, временно оказывается без заказов. Обычно Гойя завален работой: портреты желали иметь все, в образовавшемся вакууме заказов художник выполняет «Аллегорию Конституции 1812 года». Заказчиком, вероятно, выступает Регентство королевства, назначенное генеральными и чрезвычайными кортесами, принявшее на себя полномочия власти. (Enrietta Harris. The Barlingtom Magazine 1983, утверждает, что следов заказчика не обнаружено). Гойя относится к работе рьяно, как прежде относился к портретам королей.

3.

Картина «Аллегория Конституции» выполнена в классицистической манере, которую Гойя усвоил за время учебы в Италии и которую постепенно изживал. Гойя начинал как религиозный живописец; гладкое анонимное письмо, без присущих позднему периоду бешеных мазков; во многих придворных портретах мастера можно наблюдать такой профессиональный подход. В данном случае он выполнил в этой манере панегирик демократическим статутам.

«Истина, История и Время». Франсиско Гойя

На картине изображены три фигуры: нагая дева (Истина) пишет конституцию; дева, облаченная в белоснежные одежды (Испания или Свобода) одной рукой поднимает скипетр, а другой книгу законов, в то время как на заднем плане крылатый седовласый старец (Время) демонстрирует песочные часы. Художник дает понять зрителю, что пришел час свободы, и вот Истина написала для Испании необходимый закон. «Темницы рухнут и Свобода вас примет радостно у входа», выражаясь словами поэта.

В Бостонском институте искусства находится холст, который можно было бы рассматривать как предварительный этюд к картине «Конституция», если бы в 1799 году, когда Гойя писал его, он предполагал, что ему через 12 лет сделают правительственный заказ в связи с конституцией. Небольшой холст «Истина, История и Время» выполнен в связи с «Капричос», напечатанными в ту пору. Вся группа (Старец-Время и две нагие дамы) соответствует образам «Капричос», небо за фигурами покрыто нетопырями и совами, непременными участниками кошмаров. Для того, чтобы нагая Истина превратилась в Конституцию, пришлось даму одеть, прочего художник не менял – просто перенес композицию на другой холст. То, что мистическая сцена использована для государственного заказа – странно: хотя на картине, славящей конституцию, нетопырей и нет, но ощущение фантасмагории сохранилось.

Поэт Мануэль Хосе Кинтана, издатель либерального политического еженедельника, здраво оценивал шансы законодательства и свои собственные:

«(...) Мы хорошо знаем, какая участь ждет нас, если нас охватит суеверие и фанатизм, или если на руинах порядка и закона снова воздвигнут трон неправого суда. Тогда авторы еженедельника, как пропагандисты и энтузиасты сегодняшнего порядка и этих законов будут преследоваться и их накажут; обычная плата, которую получают те, кто безоговорочно защищает права народа» (Цитирую по главе «Гойя, Конституция и либеральная пресса» Хосе Альвареса Лопар. Опубликовано в «Гойя и Конституция 1812 года» 1982 г., Delegaсion de cultura, Madrid). Мануэль Кинтана в прогнозе не ошибся, в 1814 году его арестовали и поэт провел в тюрьме шесть лет.

Повесть о вкладе Гойи в правовое сознание сограждан будет неполной, если не упомянуть картину парную с «Конституцией 1812 года».

«Старухи и время». Франсиско Гойя

Ровно через два года Гойя снова пишет картину с теми же персонажами, слегка изменив их черты. Картина «Старухи и время» (1814 год, Лилльский музей) также изображает двух дам и точно того же старика-Время. Все тот же седовласый старик размещен на заднем плане, только вместо песочных часов он держит метлу, замахнувшись ею, как дворник, которому надо вымести сор. Дамы на первом плане все те же – только они странным образом состарились, точно околдованные. Невеста в подвенечном платье (это та же самая Испания/Свобода, что была белоснежном наряде на первой картине) сморщилась и сгорбилась, это уродливая молодящаяся старуха, образ часто используемый Гойей. Рядом с отвратительной невестой сидит дуэнья в черной мантилье – ветхая, беззубая и карикатурная. Дуэнья в руках держит книгу, заглавие которой зритель может прочесть: «Куда я попал?» Картина «Старухи и время» является, безусловно, парной к «Аллегории конституции 1812 года» и написана эта вещь в 1814 году, то есть тогда, когда конституцию уже отменили. 4 мая 1814 года, шесть недель спустя возвращения в страну, Фердинанд VII конституцию аннулирует «как порождение французской революции, анархии и террора», а 10 мая лидеры либералов арестованы.

В злой сатире узнаем руку того Гойи, которого считают обличителем. Мастер нарисовал, чем обернулась надежда на либеральные преобразования, написал парную вещь к первой картине. Динамика диптиха («было-стало») характерна, как принято считать, для эволюции самого мастера – Гойя был придворным художником, стал певцом народного гнева. Характерные образы: увядающая кокетка (исследователи соотносят ее облик со старухой перед зеркалом из «Капричос» и с Марией-Луизой, с группового портрета Габсбургов) и дуэнья-колдунья (известная, как по холстам, так и по «Капричос») – эти образы родились, судя по всему во время рисования «Капричос». Найдя эту параллель, осознав «Аллегорию Конституции» и «Старухи и время» как диптих, можно на этом и строить анализ творчества мастера, а, через него, анализ испанского либерализма.

Но и этим эпопея картины «Конституция» не завершается.

В том же 1814 году Гойя пишет триумфальный портрет короля Фердинанда VII. Король вернулся в Испанию из Байонского пленения; взволнованный и решительный мужчина с растрепанными волосами стоит, облокотившись рукой на бюро, покрытое флагом. За спиной короля скульптура дамы-конституции, увековеченной ровно в той позе, в какой «Конституция» изображена на картине 1812 года. Король скоро отменит Конституцию, а пока Фердинанд как бы принимает даму под свою опеку. У ног Фердинанда лежит свирепый лев и разбитые цепи («оковы тяжкие падут», как сказано в пророческом стихотворении). Лицо короля напоминает лица восставших горожан Мадрида с картины «Восстание 2 мая», выполненной в этот же год, дабы ознаменовать возвращение монарха.

Следует добавить к этому, что образ «женщины-Свободы» со скипетром и конституцией в руках появится на предпоследнем листе «Бедствий войны», награвированном во время восстания Риего, пожелавшего вернуть в страну конституцию. Логический ряд принятия конституции и отказов от нее - столь безупречен, что можно выстроить анализ творчества, опираясь на правовое сознание. Скорее всего (это болезненно обидно признать) особых надежд с конституцией мастер не связывал, и никакого разоблачения династии Габсбургов в этих холстах не содержится.

Гойя, безусловно, явился свидетелем вторжения французов и борьбы народа – значит, изучая его картины, можно реконструировать сознание эпохи. Знаменательной работой следует считать «Групповой портрет королевской семьи», с этого полотна, как принято считать, начинается путь Гойи-разоблачителя. Утверждение столь стройное, что досадно сознавать его ложность. Тем не менее, утверждение не соответствует действительности никак.

Описывая смутное время и сознание художника, описывающего смутное время, одновременно наблюдаешь эволюцию либерализма и его мутации. Тот, кто вчера был либералом, становится охранителем, затем государственным чиновником, затем изгоем; противоречия внутри системы либеральных взглядов заставляют постоянно возвращаться в начало рассуждения, чтобы уточнить последовательность. Читателю придется примириться с неизбежностью повторов: и Гойя, и либерализм как таковой, часто противоречат сами себе; желательно выстроить повествование поэтапно, но суть происходящего в том, что национализм уживается с желанием прогресса, тяга к демократии - с потребностью в лидере, прославление государственной власти и тяга к свободе проявляются одновременно. Постоянно надо припоминать сказанное прежде, оживить контраст противоречия. Русский философ Федотов однажды назвал Пушкина «певцом империи и свободы», и русский читатель привык не замечать противоречий в творчестве национального гения, или же относить таковые на счет многогранности поэта. Пример Гойи, эволюция которого пошла дальше пушкинской, возможно, за счет долгой жизни – дает возможность подробно рассмотреть феномен «дуализма» в либеральных взглядах.

Самым распространенным и одновременно неточным суждением относительно группового портрета Габсбургов (1800-1801 Прадо) является утверждение, будто картина написана как разоблачение королевской власти. Экфрасис произведения прост: представлено семейство Карлоса IV Габсбурга, с детьми и племянниками; по размаху картина соответствует «Менинам» Веласкеса, сопоставление усугублено тем, что, подобно великому предшественнику, художник поместил свой автопортрет среди ликов королевской семьи. В «Менинах» художник поместил себя на первый план и заставил зрителя гадать: что именно Веласкес рисует, если смотрит не на тех, кто присутствует в комнате. Заинтригованный зритель отыскивает зеркало с отражением короля, затем выстраивает перспективную систему рефлексий – и так далее; в картине Гойи все проще. Художник вообще не рисует королевскую семью, хоть и стоит перед холстом – он не может семью рисовать, поскольку шеренга портретируемых расположена к нему спиной. Гойя на заднем плане и рисует он, по видимому, нечто иное – а зрителям предъявлена реальность: вот они, Габсбурги, смотрите, каковы ваши правители. Раскрашенные самодовольные куклы; монархи, не осознающие своей ничтожности – современный зритель диву дается, как Гойя осмелился написать откровенно саркастическую вещь, как Габсбурги не заметили критики, и зачем оскорбительный портрет приняли и украсили им дворец.

«Семья Карлоса IV». Франсиско Гойя

Правда, однако, заключается в том, что Гойя не хотел оскорбить монархию, он написал уродство Габсбургов неосознанно и даже, скорее всего, пытался это уродство смягчить. Гойя писал портреты Марии-Луизы и Карлоса IV многократно, он написал их поясные портреты и изображения в полный рост, написал монархов в охотничьих костюмах и верхом, написал их с детьми, и наконец, создал групповой портрет семейства. Вопиющее уродство Марии Луизы было трудно спрятать: мужеподобная внешность, картофельный нос, характерная габсбургская челюсть, тонкие губы; внешность Карла IV отвечала недугу, генетически присущему: старший брат был отстранен от престола ввиду врожденного идиотизма. Мария-Луиза и Карл были двоюродными братом и сестрой – классический случай истребления рода во внутренних скрещиваниях. Но при всем том, имея столь благодатно-уродливую фактуру для шаржа, Гойя отнюдь не стремился написать шарж! Напротив, это крайне лестный портрет, и лишь романтический ореол позднего Гойи заставляет нас видеть в картине гротеск.

Художник, который всю жизнь стремился сделать придворную карьеру, и добился желаемого несмотря на интриги, глухоту, скверный характер, - очень ценил свое место и никого не хотел обидеть. Он писал так аккуратно, как только мог, стараясь сгладить уродливые черты королевы и придать осмысленность облику короля. Наследники трона изображены в высшей степени обаятельными, взгляд уродливой Марии-Луизы благосклонен, апатичный от природы Карлос IV сохраняет благообразный вид. Будущий король Фердинанд VII (тот, что пропустит в Испанию Наполеона, даст увезти себя в Байону, вернувшись, отменит конституцию, а потом повесит Риэго) представлен серьезным, глубокомысленным юношей – надеждой Испании.

Инфант Фердинанд стоит на первом плане в голубом мундире с орденской лентой через плечо, эфес его шпаги сверкает бриллиантами, его будущая супруга (за левым плечом инфанта) поражает белизной плеч и высотой груди. В целом картина соответствует пушкинским строкам «в надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни», написанным на воцарение Николая. И, подобно тому, как нет причины видеть в пушкинском стихотворении чрезмерное вольномыслие, так нет его и в групповом портрете «Семья Карлоса IV».

Иное дело, что последующие события и иные картины мастера заставляют нас глядеть на этот холст через призму тех листов «Капричос» и в особенности «Бедствий войны», где черты Габсбургов были использованы для создания отталкивающих персонажей. Но – и в этом особенность критического дара Гойи (или метаморфоз либеральной мысли) – обличения чередуются в творчестве мастера с панегириками; зрителю остается принять этот факт и извлечь из него урок.

Одновременно с тем, как Гойя – исключительно по своей прихоти, не на заказ – пишет саркастическую картину «Старухи и время», мастер создает гигантский холст «Филиппинский Совет», в котором опровергает собственную критику.

«Филиппинский совет» (музей Гойи, Кастр, 1815) – самая большая картина мастера (170х425) живописует Фердинанда VII, председательствующего на заседании Акционерного общества Филиппин и демонстрирующего успехи выведения страны из денежного кризиса. В ту пору Фердинанд VII уже отменил Кадисскую конституцию, арестовал либералов и диссидентов и, добившись финансовых успехов, заказывает картину, знаменующую торжество. Это, своего рода «съезд победителей», выполненный испанским мастером с размахом, востребованном в придворном живописце. И сам факт написания такой картины шокирует – настолько он противоречит пафосу «Капричос» и сатире группового портрета семьи Карла IV (если принять ту версию, что этот портрет сатирический, а не ту, что сатира возникла против воли). Кажется кощунственным по отношению к собственному творчеству и к идеям либеральной конституции, воспетым в картине «Аллегория конституции», созданной на три года раньше – писать торжество тех, кто конституцию отменил.

Гойе не привыкать к угодничеству.

«Капричос»

Обвинение в отношении бунтаря звучит неожиданно, но именно потому, что в конце жизни Гойя набрался смелости говорить безоглядно, следует внимательно отнестись к его компромиссам, характерным для статуса придворного художника. Смутный период испанской истории, последовавший за смертью Карлоса IV, поставил придворного художника в ситуацию сравнимую с той, какую переживали советские портретисты, изображавшие съезды партии, а после партийных чисток замазывавшие лица репрессированных и низложенных. По отношению к советскому придворному художнику Налбандяну привычно испытывать брезгливую иронию; с сожалением следует констатировать, что автор одного из величайших символов сопротивления в истории живописи – «Расстрела 3 мая 1808 года» мог бы служить советскому лакею образцом для подражания. Гойя писал заказные портреты решительно всех – и Фердинанда VII, испанского монарха («Фердинанд VII на коне» 1808 Мадрид), и французских генералов – оккупантов («Генерал Никола-Филипп Гюйе» 1810, Виргинский музей изящных искусств, Ричмонд), и герцога Веллингтона, выгнавшего французов из Мадрида («Герцог Веллингтон на коне» 1812-1814, Музей Веллингтона, Лондон»), и либеральных депутатов. Веллингтон сокрушил французские войска, а генерал Гюйе разбил партизан знаменитого командира Хуана Мартина Диаса, чей портрет Гойя напишет также. Это поистине удивительно: мастер пишет испанского героя, возглавляющего герилью и французского генерала, ведущего войну с этими же самыми герильерос – и пишет одновременно.

В обширном исследовании «Портреты Гойи» (2015, National Gallery London) Хавьер Брей распределяет портретное творчество мастера по периодам: «Деятели Просвещения», «Первый художник двора»… Раздел «Либералы и деспоты» ставит читателя в тупик: выясняется, что мастер писал либералов и деспотов одновременно и попеременно. Герцога Веллингтона Гойя написал трижды, не считая рисунков; но незадолго до портрета британского победителя, художник писал французских генералов, сражавшихся с англичанами, а сразу вслед за тем испанских либералов. Трудно примириться с такой гибкостью, но с молодости Гойя строил карьеру на заказных портретах и выработал профессиональный цинизм; от заказов не отказывался – хотя в смутное время заказы поступали от людей, враждующих друг с другом, и беспринципность художника становилась гротескной. Впрочем, калейдоскоп смены власти до известной степени извиняет: правитель меняется всякий год, верность одному в принципе нереальна. Гойя всего лишь следует за событиями, хотя с неизбежностью это принимает гротескные формы. Сразу после вторжения французских войск Гойе заказан потрет Жозефа Бонапарта, коего Наполеон определил в короли Испании, заставив Фердинанда уйти. Приняв заказ, Гойя создал академически гладкий, слащавый холст «Аллегория Мадрида» - с традиционными ангелами и девой, символизирующей покорную Испанию. Портрет Жозефа художник поместил на огромный медальон, который держат ангелы. Далее картина менялась следующим образом: Жозефа Бонапарта прогоняют – Гойя стирает в медальоне его профиль, пишет на освободившемся месте слово Constitution; затем Жозеф вернулся – Гойя стер слово «конституция», вернул профиль французского временщика; затем Жозеф выгнан из Мадрида окончательно – слово «конституция» возвращается на прежнее место; время кадисской конституции заканчивается реставрацией короля Фердинанда – и в медальоне снова удаляют слово «конституция» и утверждают лик испанского монарха; так и остается вплоть до 1843 года, уже после смерти Гойи лик короля убирают и заменяют словами «Libro de Constitution», и завершаются метаморфозы картины тем, что в медальоне пишут слова «Dos de Mayo» (второе мая – знаменательная дата мадридского восстания). Унизительная чехарда в отношении одной картины – распространяется на все творчество мастера того времени. Принять этот факт трудно: в нашем сознании Гойя пребудет художником сопротивления, в этом его качестве Гойю чтут и Хемингуэй, и Пикассо. Привычным стало разделять творчество Франсиско Гойи на два периода: дворцовый и бунтарский. Однако, где именно проложить границу, неясно: обе линии творчества Гойи сосуществуют и переплетаются.

Информация шокирует, и, тем не менее, необходима: те две картины, что пребудут в истории искусств символом борьбы за свободу, а именно «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел 3 мая 1808 года», написаны весной 1814 года по заказу Верховного совета Регентства, к приезду и вторичному воцарению короля Фердинанда VII. Картины эти знаменуют торжество над французами, и Гойя исполняет полотна со всем требуемым патриотическим пафосом, - помимо прочего, дабы искупить получение ордена от Жозефа Бонапарта, сотрудничество с оккупационной властью (как сказали бы в ХХ веке, «коллаборационизм».) Центральная фигура инсургента с ножом, того храбреца, что сбил с коня мамелюка, - напоминает короля Фердинанда VII. Собственно, портрет монарха, выполненный одновременно с картиной, утверждает сходство буквально.

«Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде». Франсиско Гойя

Известно и задокументировано, что 24 февраля 1814 года, через полтора месяца после вступления регента Фердинанда в Мадрид, Гойя направил на конкурс полотна, выражающие "его пламенное желание увековечить с помощью кисти самые замечательные и героические действия или сцены нашего славного восстания против тирана Европы". Отправку картин художник сопроводил просьбой о финансовой помощи. Регентство удовлетворило просьбу художника приказом от 14 марта того же года, за пять дней до того, как официально был проведен конкурс. Гойя выиграл конкурс до проведения такового.

Сознавать это болезненно, ибо картина «Расстрел 3 мая» уже живет сама по себе как свидетельство сопротивления; видеть в этом холсте коньюнктурный расчет– неприятно; вне зависимости от расчета властей, дипломатии художника, государственного заказа, - в этом холсте прорвалась ярость свойственная темпераменту Гойи. И однако придирчивый взгляд может заметить искусственность композиции «Восстания 2 мая», выстроенной по лекалам «Охот» Рубенса, формально выписанную перспективу Пуэрта-дель-Соль, ведущей к королевскому дворцу, - необходимое уточнение, чтобы дать событию конкретную прописку. Событие это, воспетое и в литературе (Бенито Перес Гальдос, Артуро Перес Реверте) характерно тем, что восстание против французских оккупантов было вызвано отстранением от престола короля Фердинанда и отправкой монарха и его сына в Байону. Возмущение, возникшее по поводу ущемления прав короля, затем (как и во всяком гражданском противостоянии, использующим повод для вселенской ярости) вылилось в ярость нации по отношению к чужеземным оккупантам. Важно однако, что национально-освободительное движение началось как демонстрация преданности королю. Народные герои шли на смерть с криком «Да здравствует Фердинанд», и воспеть гнев народный, поддержавший короля – уместный реверанс к реставрации монарха. Картина Гойи идеологически верна, но одновременно, безусловно, это страстная и бурная картина – хотя одно качество и аннигилирует другое. Так происходит в схожем случае, в картине «Оборона Севастополя» советского живописца Дейнеки. Враги карикатурны и нелепы, матросы/повстанцы праведно неистовы, и в целом картина производит (как и «Охоты» Рубенса) впечатление маскарадного представления. Картина идеологически верна и соответствовала патриотическому пафосу – была многократно повторена в вольных интерпретациях. Тема «Восстание 2 мая» стала традиционной – патриотические художники (Леонардо Аленса, Мануль Кастелано и т.п.) написали военно-патриотические полотна на эту тему, заимствуя цитаты из холста Гойи. В картине «Восстание 2 мая» имеется еще один аспект, продуманный придворным художником. Дело в том, что народный гнев на Пуэрто-дель-Соль обрушился на мамелюков, части сформированные Наполеоном в Египте, носящие в качестве военной формы шальвары и тюрбаны. Египетские мамелюки напоминали испанцам ненавистных мавров. Испанские повстанцы, убивающие восточных воинов, воскрешают в памяти реконкисту, изгнание мавров из Испании. Гойя – сознательно выполняя идеологический заказ – написал вторую реконкисту, и Фердинанд VII предстает новоявленным Сидом, даром что монарх отсутствовал в Мадриде.

«Расстрел 3 мая 1808 года». Франсиско Гойя

Иное дело «Расстрел 3 мая». Вещь эта, в силу своей страшной темы, – переросла государственный заказ. Расстрелы сотен горожан, учиненные по приказам Мюрата и Груши, ужасны вне зависимости он реставрации Фердинанда; впрочем, если вдуматься, то покорное сотрудничество Фердинанда с Наполеоном делает испанского монарха ответственным за эти казни в той же мере, что и оккупационные власти. Символическое «пленение» в замке Балансе было следствием договоренностей: Испания вовсе не сражалась с Наполеоном – напротив, с готовностью впустила его войска, условием был обоюдный раздел Португалии; так что, «Восстание 2 мая», воспетое и Пересом Гальдосом, и Пересом-Реверте, и Гойей, и сотнями патриотов- художников, было против той власти, которую пригласил сам Фердинанд. Если реконструировать историю по картинам Гойи – порой кажется, что Гойя хронист эпохи – то непросто не только понять связь событий, но даже определить причину народного гнева. «Зверь-народ», «титан-народ», пользуясь выражением патриотического автора – субстанция, не поддающаяся анализу, логики не имеющая – и логики ждешь от хронистов; но в данном случае «хронист» вносит лишь непонимание.

Вместе с монархом, в Байону был отправлен премьер-министр Годой, коего бунтовавшая толпа прежде ненавидела – и, тем не менее, аберрация истории такова, что, мстя за пленение Фердинанда и Годоя, своих прежних угнетателей, народ пошел на штыки французов. Мануэля Годоя, герцога Алькудии, Принца Мира, к фамилии которого приписали «Бурбон» (брак ввел Годоя в королевскую семью), Франсиско Гойя успел написать в 1801 году. Крупное упитанное тело герцога вальяжно раскинулось в кресле, желтые лосины (Годой будто бы любил именно желтые штаны, его не раз живописали в желтых лосинах) обтягивают плотные ляжки, самодовольное лицо раскраснелось – то ли от вина, то ли от боя: кресло главнокомандующего установлено непосредственно на поле сражения. Картина выполнена во время так называемой «апельсиновой войны», вторжения в Португалию. Конный портрет Мануэля Годоя (стандартное, слабое произведение) Гойя выполнил также – сколь вельможа ненавидим народом Испании, из портретов Гойи понять невозможно. То есть, пока Гойя пишет портреты полководцев и генералов, он чувство народа не разделяет; но вот теперь – в «Расстреле 3 мая» - ему предложено переживать за народ. Сейчас это переживание уместно. Если считать картины мастера пособием по истории, то невозможно понять: почему во время «апельсиновой войны» не надо переживать за народ, и, когда Годой с Карлосом IV приглашают французов в Испанию, за народ переживать тоже не надо, но вот, когда Фердинанд и Годой удалены в Байону, то уже пришла пора переживать. Более того, картина «Расстрел 3 мая» написана тогда, когда художнику уже известно, чем завершился пресловутый «День гнева» и общенародное сопротивление иноземцам. Завершился этот порыв к воле тем, что вернулась монархия и конституцию отменили. Отменили ту самую конституцию, в которой говорится о «суверенитете народа». Позвольте, тут смысловая путаница. Значит, народ восстает (в борьбе за свободу, не правда ли?), народ даже добивается конституции (утверждающей свободу, правильно?), в результате этой победы народа над захватчиком, возвращается монарх и отменяет конституцию (ту, которая была за свободу, так?). И теперь надо увековечить восстание народа, поскольку оно, как выясняется, было ради монархии и угнетения (все правильно?). И, если следовать за прилежно исполненными картинами Франсиско Гойи, возникает именно такая логика. Тем не менее – и, возможно, именно оттого, что смысловая сумятица сделала народ и художника жертвами постоянных интриг власти, - в «Расстреле» Гойи прорвалось безнадежное отчаяние. Человек, которого расстреливают, совсем не понимает, за что он боролся и ради чего умирает. Разве что за право быть человеком, то есть самостоятельно мыслящим существом. Но этого права ему никто никогда не даст.

Существует апокриф: будто бы Гойя пошел на место расстрела и рисовал в блокнот трупы; вольно романтическому почитателю великого испанца верить в это. Согласно сюжету картины, расстреливают французы; правда, темная масса солдат может быть любой армией. Изображено торжество военной машины: государство казнит народ – картина именно об этом. Картина «Расстрел 3 мая» (пусть и приурочена к конкретному событию) написана про всеобщее убийство, которое ежечасно творит механизм власти. Через двести с лишним лет Пабло Пикассо в «Резне в Корее» повторит композицию соотечественника, но вместо солдат конкретной армии нарисует железных роботов. Вся политика и война как таковая есть заведенная машина государственных интересов; машина уничтожает людей – и крик расстрелянного не славит короля и не проклинает Францию, человек в белой рубахе кричит вообще – от ярости перед общей продажностью и тотальным насилием.

Франсиско Гойя вряд ли анализировал политическую ситуацию, как то мог бы делать историк или политик; для этого он был слишком близок к власти; сегодня кажется, что его нес поток событий. Художник славил испанского короля, затем французских генералов, затем конституцию, потом снова короля; это сумасшедший калейдоскоп; художник однажды осознал безумие, происходящее с ним самим; ему потребовалось нарисовать цикл офортов «Бедствия войны», чтобы зафиксировать то, что творится на самом деле. Так порой идеологически проверенный партиец тайком ведет дневник, куда записывает свои сомнения.

Обе картины – «Восстание» и «Расстрел» - создаются Гойей параллельно циклу офортов «Бедствия войны», который художник начал в 1810 году и завершил только в 1820. Работу над двумя заказанными холстами Гойя – соотносил с теми рисунками на медных досках, которые создавал свободно, не на заказ.

В характере Гойи интереснее всего то, что присущая ему свобода никогда (даже во время исполнения унизительного заказа) не исчезала вовсе. Видимо, витальная сила, концентрация эго – были столь велики, что даже будучи подавленными, сохраняли силу. Более того, подавление и унижение вело к эффекту сжатой пружины; распрямляясь, Гойя делался еще более неистов и прямолинеен, чем прежде и чем можно ожидать от придворного. Иное дело, что Гойя долго не понимает, что именно он должен сказать: быть прямолинейным и неистовым – его природное свойство, но в какие утверждения эту неистовость перелить, непонятно. Невозможно представить, что Гойя не понимал степень унижения собственного дара, идя на компромиссы. Шел на компромисс не столько из страха, сколько потому, что иного пути для художника не видел. Он вовсе не собирался восставать против королевской власти: его творческий путь был заурядным путем рокайльного художника с некоей искренней, простонародной интонацией. Он также искренне поддержал конституцию 1812 года, но до того не менее искренне поддержал французов – в конце концов ему столько говорили о французском Просвещении, что можно было поверить. Так бывает в смутные времена, когда призывы всех партий кажутся убедительными, депутаты всех фракций говорят здраво, и горожанин (тем более, крестьянин) верит попеременно каждому оратору, инстинктивно сознавая, что врут все. Не случись Французской революции, не создай Наполеон империю, не приди французы в Испанию со свободой и оккупацией, не запутайся Гойя в проповедях либералов, которые то славили французское Просвещение, то бранили Наполеона, то провозглашали конституцию, то бежали из Испании – словом, если бы Гойя не запутался, он бы не состоялся. Ни «Капричос», ни «Бедствия Войны», ни фрески Дома Глухого не возникли бы: поздние искренние произведения Гойи созданы от отчаянного непонимания того, что творится. Когда Гойя пишет «Сумасшедший дом» (1816) он пишет ровно то, что по его мнению происходит вокруг него – но, прежде всего, мастер пишет собственное сознание.

Чью сторону прикажете принять? Провинциал, делающий карьеру при дворе, он привык не поднимать голову без надобности: короли меняются, но заказы на портреты остаются; однажды он вовсе запутался. Поднял голову, заговорил громко. Но что сказать?

Мастер пишет «Расстрел 3 мая», славя возвращение короля Фердинанда, но в это самое время, вернувшийся король отменяет кадисскую конституцию и проводит аресты и расстрелы. Мы вольны сегодня спекулировать на тему, какой именно расстрел пишет художник в 1814 году, равно как глядя на картину Петрова-Водкина «Тревога.1919», написанную в 1934 году, мы имеем возможность гадать, какой именно беды ждет герой, высматривая подъехавшую машину из ночного окна. Впрочем, каковы бы ни были спекуляции по поводу «Расстрела 3 мая», Гойя одновременно с этим (заказным) холстом пишет «Филиппинский совет» - апофеоз Фердинанда VII. Фальшивая вещь, унижающая автора «Расстрела», нуждается, несмотря ни на что, в защите. Гигантский холст не производит мажорного впечатления, хотя требуется славить стабильность королевства. Филиппинский совет – символ торжества испанской монархии, вернувшей (как кажется) все на круги своя: внешний и внутренний враги повержены, либералы в тюрьме, конституция отменена, кортесы разогнаны, монархия обрела прежнюю власть. Картина, славящая это событие, должна бы сиять – но картина мрачная. Гойя изобразил полутемный зал, основное пространство которого занимает стол, за которым сидят члены акционерного общества Филиппин и председательствует монарх Фердинанд. Трудно удержаться от аналогии с заседанием трибунала инквизиции («Суд инквизиции», 1814) написанным Гойей годом ранее. За столом тринадцать человек, считая короля, фигура коего выделена красным ореолом. Фердинанд сидит в красном кресле и красная спинка кресла обрамляет его словно адское пламя. Перед нами своего рода Тайная вечеря, точнее, ее инфернальная копия – черная месса. Вправе ли мы такое прочтение считать замыслом мастера, опираясь на одновременно созданные и никем не заказанные, «Сумасшедший дом» и «Суд инквизиции» - сказать невозможно. Что можно утверждать с уверенностью: в сознании художника постепенно, но неуклонно формируется образ тотального неправого суда. Еретики, безумцы, повстанцы и диссиденты – да, в сущности, все живые – приговорены этим судом, трибунал которого меняется, но суть одна: приговор. Кто вас завтра осудит: партия, армия, врачи, попы – неважно; важно то, что приговор неизбежен.

«Суд инквизиции». Франсиско Гойя

4.

Наиболее последователен Гойя именно в офортных циклах. Если в живописи Гойя весьма часто следует обстоятельствам заказа, выполняя портреты тех, кто ему несимпатичен, подчиняется условным профессиональным приемам, - то офорты сделаны не на заказ. В офортах Гойя высказывает то, что не успел договорить или не сумел додумать в живописи. Офортные циклы создавались параллельно живописи, которая сама по себе текла бесконечным потоком; офорты создают своего рода противо-поток, текущий порой параллельно, а порой в иную сторону. В офортах он стал собой прежде, нежели в живописи – так писатель подчас смелее в дневниках, нежели в романах. Можно сказать, что великая живопись позднего Гойи («черная живопись» - фрески из Кинта дель Сордо) родилась из офортов. Цикл «черных картин» из Дома Глухого – это точно такая же «графическая» серия, точно такой же цикл, связанный сюжетом, как и «Капричос». Именно потому, что у Гойи был опыт составления и продумывания гигантских графических циклов, он создал цикл «черной живописи». Монохромность фресок Дома глухого, связана с тем, что в сознании Гойи – эта серия как бы вытекает из «Бедствий войны» и «Капричос». И, точно как графическая серия, цикл фресок связан общим сюжетом и образной структурой. Чтобы легче было рассматривать «черную живопись», надо изучить графику Гойи; - несказанная свобода черных фресок далась ему лишь в старости.

Гойя создает сложные циклы офортов («Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия» «Пословицы»), нуждающиеся в дешифровке: каждый из таких циклов – ничто иное как книга, где каждый лист – новая глава, все главы связаны сюжетом, и образы кочуют из одного офорта в другой. Каждая из «книг» - есть то, что в Средневековье называли термином «сумма» - это компендиум соображений и суждений, вовсе не спонтанная декларация. Над «Бедствиями войны» Гойя работает вплоть до 1820 года, более десяти лет – таким образом, цикл, состоящий из 83 листов, посвящен не только наполеоновской оккупации, но также и гражданским войнам, восстанию Рафаэля Риэго. Иными словами, цикл «Бедствия войны» не следует воспринимать лишь как протест против французского вторжения: данная книге вовсе не о сопротивлении испанского народа вторжению иноземцев. Книга «Бедствия войны» написана о перманентном использовании людей как мяса, заправленного в государственную мясорубку. Процесс оболванивания и убийства народа – всеми: и испанской властью и французской; либералами и монархистами; католиками и прогрессистами; дворянством и самим оскотинившимся населением – описан в книге подробно.

Всего существует четыре графических цикла, четыре «суммы» написанных Гойей на перевале европейской истории, хотя он менее прочих годился на роль аналитика. Однако в результате разочарования во всем, чему служил, в том числе в живописи, он пришел к определенной – нет, не доктрине, для этого он слишком внепартийный человек – но к определенной жизненной позиции. Эту позицию Гойя высказывал – дискретно, подчас непоследовательно – в офортных сериях. Но однажды договорил до буквы.

Франсиско Гойя крайне политизированный художник, в той же степени, в какой политизированы Данте или Байрон. Его произведения безусловно содержат политическую программу, всякая недосказанность в этом отношении нелепа. Мы можем игнорировать политические предпочтения Ренуара (хотя, собственно говоря, по его картинам и взгляды политические можно представить), но в отношении человека, который только о политике и говорит, не разобраться в его декларации – значит просто не уважать им сделанное. Гойя оказался свидетелем мутаций общества; рисовал карикатуры на все слои общества – его можно сопоставить с Домье. Но в отношении Домье очевидно, что художник – республиканец, про это он говорит в каждой картине, а обозначить политические взгляды Гойи трудно. Его невозможно застать врасплох: только решишь, что он либерал, как он рисует карикатуру на либералов; только решишь, что он салонный монархист, как он рисует карикатуру на королей; только подумаешь, что он певец народных чаяний – как он изображает пьяных скотов, которые плетутся на религиозный праздник.

Он писал религиозные картины – но католик ли он? Священников он рисовал не только издевательски, но с ненавистью; скорее пристало усомниться в искренности его ранних фресок в храмах. Он написал десятки портретов вельмож – но разве он монархист? описал зверства французских оккупантов – но уехал с родины во Францию, значит Францию не ненавидит. Он человек страстный и чувственный – но кого же он любит? Считается, что его ведьмы и нетопыри противостоят Веку Разума, навязанному Испании извне. Сходство между ведьмами Гойи и ведьмами Бальдунга Грина существует, а тот безусловно адресовал своих ведьм к крестьянской войне. Почва, нация, народ, буря и натиск – перед нами возникает образ человека наподобие немецкого националистического романтика, наподобие Генриха Клейста; и «националистический» набор свойств вполне мог соответствовать взглядам испанского романтического либерала.

Однако Гойя романтическое увлечение преданиями не разделял; обаяние демонов и поэтизация кикимор ему чужды; в офортах «Капричос» бесовская сила олицетворяет худшее, что есть в человеке; более того – худшее, что есть в народе. Самый известный офорт из серии «Капричос», «Сон разума рождает чудовищ», изображает уснувшего человека, окруженного роем пробудившихся в отсутствие его внимания нетопырей. Смысл офорта однозначен: в защиту Просвещения и против «почвенной» стихии.

Понятие «либерал» мутировало многократно: между «либералом», в понимании Монтескье, «либертеном», в понимании Сада, либералом германских княжеств, наподобие Канта и Шиллера, «нео-либералом» ХХ века, в понимании Шумпетера и нео-либералом сегодняшнего дня – нет ни малейшего сходства. Если добавить те разночтения, что возникают в разных культурах, то прийти к единому определению невозможно.

Французский либерал начала XIX века – противник абсолютизма и сторонник демократических конституций, интернационалист и республиканец. Но испанский и российский либералы – это, парадоксальным образом, монархисты и почвенники. Испанский и русский либералы отвергли французский республиканский искус с тем большим основанием отвергли, что Наполеона выставили за пределы своей державы.

Француз-дитя,

Он вам шутя

Разрушит трон,

Издаст закон.

(…) Он быстр как взор

И пуст как вздор.

Так пишет Александр Полежаев, сосланный царем в солдаты за безобидную поэму «Сашка», рисующую фривольности университета Москвы. Ни конституция, ни упразднение монархии, ни отмена сословных привилегий, ни ликвидация крепостничества – не волнуют несчастного вольнодумца. Сколь ни обидно сознавать, но

В России чтут

Царя и кнут,

В ней царь с кнутом,

Как поп с крестом:

(…) А без побой

Вся Русь – хоть вой!

И упадет

И пропадет.

Урок, полученный в ходе войны с Наполеоном, привел к единству (или взаимозависимости) абсолютной монархии и патриотических интеллектуалов в Испании и России (см. описание процесса обрусения элиты, говорившей прежде по-французски в романе «Война и мир»). Российскую монархию характеризуют как «просвещенный абсолютизм»; Пушкин сознается в любви к царю уже после того, как его друзей удавили; иные историки говорят об «управляемости» испанского и российского Просвещения – но возможно это просто такое «суверенное Просвещение», не французское и не германское, а особенное? Испанский и русский либералы, отдав дань абстрактному просветительству, «духу пылкому и довольно странному», искренне полюбили народную стихию, упиваясь преданиями старины, и согласились, что твердая рука монарха вернее направит путь к прогрессу, нежели мятежи черни или иноземцы. «Хоть у китайцев что ли нам занять поболе мудрого незнанья иноземцев!» восклицает Чацкий, а ведь никто не заподозрит Чацкого в том, что он не либерал. То, что Николая Первого именуют «первым европейцем», а Екатерину – просветительницей, в полной мере выражает желание либерала стать «просвещенным» и не утратить сословных привилегий. Как известно, реформы Сперанского завершились ссылкой последнего, а Карамзин заметил, что для России «естественным» является крепостное право.

«Капричос»

В «Капричос» добрая половина офортов посвящена судьбе либерала, заигрывающего с темными силами (народной стихией) и одновременно с духовенством, с монархией и новыми веяниями. В «Капричос» тема растерянного кавалера и ищущей выгоды светской дамы повторена многократно. «Она говорит «Да» и готова отдать руку первому встречному»; «Кто здесь очарован?», но самым издевательским является лист «Вот они и образумились» - изображающий светских дам, водрузивших на голову стулья кверху ножками – эти персонажи таким образом ищут утерянные основы бытия. Покажется странным, но, внимательно разглядывая «Капричос», трудно найти сатиру на армию – позже в «Бедствиях войны» обличений армии будет в избытке; но не в «Капричос». Особенность пост-наполеоновского времени, начала XIX века, в том, что прогрессивной стратой общества стал не интеллектуальный салон, и не народ, и не духовенство, даже не либерал.

Силой, ведущей страну к конституционной монархии и парламентской республике стало офицерство – и в этом сказалось влияние Наполеона. Генерал Бонапарт показал, что в начале 19ого века «стражи» (если использовать дефиниции «Республики» Платона) взяли на себя функцию «философов» и «поэтов». Вслед за Наполеоном, утверждавшим, что конституцию можно принести вооруженной рукой, формируется своего рода просвещенный армейский интернационал. В Испании, Португалии, Италии, Греции, России, Испанской Америке – складываются «прогрессивные хунты»; причем, в силу профессиональных перемещений и дислокаций, возникает своего рода «армейский интернационал», ориентированный на наполеоновский опыт. Армейская реформа, происходившая повсеместно в конце 18-ого века, превращала армию в часть общества, отказываясь от наемников. В «Духе законов» (ч. XI гл. 6) Монтескье пишет о том, что армия должна стать народом, как это было в Риме до Мария, дабы не притеснять население, а разделять его заботы. Но став частью общества во время революции (с 1793 г. введен закон всеобщей воинской повинности и армия делается народной), армия становилась привилегированной частью общества: служба на благо Отечества поднимает мужчину в глазах сограждан. Затем, в военизированной империи Наполеона, постоянно находящейся в походе, армия обособилась от общества; но уже иначе, чем прежде – уже не в качестве наемников, но как самая передовая страта. Часть общества – и самая передовая его часть - осознает себя как общественную силу.

Альфред де Виньи в книге «Воля и величие солдата» формулирует комплекс проблем, который встал перед военным в те годы: «Необходимо тщательно определить те случаи, когда военному дозволено будет рассуждать, а также установить, до каких должностных степеней ему следует предоставить свободу суждения, а с нею – возможность поступать по совести и справедливости(…) хочется, чтобы раз навсегда был положен строгий предел чрезвычайным распоряжениям, отдаваемым армии той самой Верховной властью, которая на протяжении нашей истории столь часто оказывалась в недостойных руках. Пусть никогда не сможет кучка проходимцев, которая дорвалась до диктатуры и опирается на закон, столь же кратковременный как ее царствование, превратить в убийц четыреста тысяч человек, наделенных чувством чести». Эти слова Виньи могут служить эпиграфом к истории батальонов Риэго, или восстанию декабристов. Чувство офицерской чести в некий момент (этот момент настал во время торжества Священного союза) делается важнее гибкой позиции либерала-патриота. Уцелевшие ветераны Старой гвардии Наполеона примыкали к итальянским карбонариям и к повстанческой армии Риэго – не парадокс ли: карбонарии и испанские герильяс сражались против них десять лет назад. М. Миров в статье «Симон Боливар и Кодекс Наполеона» показывает, как Боливар использует кодекс Наполеона, укрепляя пошатнувшийся авторитет.

Термин «армейский интернационал» звучит странно, если не дико; однако это не первый военный интернационал Европы, существующий поверх границ; таким «интернационалом», отстаивающим феодальный уклад был сам Священный Союз, а первый интернационал такого рода сложился во время Крестовых походов.

Поновление веры и социального уклада через военный поход – один из исторических алгоритмов европейской истории, Наполеон оживил тот принцип, который связывает движение цивилизации с военным походом – на этот раз армейский интернационал пожелал изменить уклад Вестфальского мира и принципы Священного союза. Нет причин обольщаться «прогрессивностью» хунты: в конце концов, Франко, Пиночет, аргентинская хунта и греческие полковники – прямые наследники революции «по типу Риэго», и, тем не менее, чтобы оценить ход размышлений Гойи – требуется увидеть ту военную силу, которая обозначила себя как прогрессивная. Как отнесся к этому Гойя – иной вопрос.

Испанский прогрессивный путч начался 1 января 1820 года с восстания солдат, которые должны были отправиться в Латинскую Америку на подавление мятежных испанских колоний. Риэго со своим батальоном движется на Мадрид, по пути войско увеличивается; полковник требует вернуть конституцию 1812 года. Вслед за Испанией происходит революция в Неаполе. В ночь с 1 на 2 июля 1820 г карбонарии и военные поднимают восстание. Неаполитанский король Фердинанд IV присягает конституции, образцом для которой послужила испанская конституция 1812 года. Схожие восстания происходят в Палермо и Пьемонте. По тому же сценарию разворачивались события в Португалии. 24 августа 1820 года офицеры подняли военный мятеж в городе Порту. Временная хунта созывает новые кортесы, заставляет находившегося в Бразилии короля Жуана VI принять либеральную конституцию, подобную испанской: отмена инквизиции, привилегий дворянства и т.п. Практически по тому же сценарию развиваются события в Мексике, когда военный Агустин де Итурбиде поворачивает войска на сторону инсургентов и мгновенно захватывает власть. Российские «декабристы» - один из инвариантов прогрессивных путчистов, идеалом российских гвардейских реформаторов был полковник Риэго. 1820год – год великих надежд; цель ясна: «Константин и его жена Конституция» (так кричали на Сенатской площади) - то есть конституционная монархия и прогрессивный парламент. Стыдно интеллектуалу не примкнуть к такому движению, но либеральный интеллектуал России и Испании не уверен в армейском прогрессе.

«Они опомнятся, когда народ, восстав,

Отыщет их в объятьях праздной неги,

И в бурном мятеже, ища свободных прав,

В них не найдут ни Брута, ни Риэги» (Рылеев)

Революция «по типу Риэго» - то есть, прогрессивная хунта, принуждающая монарха к переменам - была фактически скопирована Пестелем и Муравьевым. Копии испанской конституции 1812 года иные декабристы хранили в своих библиотеках. Так же, как революция Риэго, восстание декабристов было подавлено.

Разгром «прогрессивных хунт» (испанской, португальской, российской) произошел одновременно. Священный Союз благословил французскую интервенцию в Испанию – мрачный юмор истории состоял в том, что на этот раз в Испанию входили французские войска уже не прогрессивного Наполеона, несущего демократические конституционные идеи, но Бурбонов, которые конституцию ликвидировали. Риэго возглавил армию для сражения с интервенцией; одновременно с интервенцией начался роялистский мятеж. Риэго был предан, отдан под суд и повешен 7 ноября 1823 года. Одновременно с входом французских войск в Испанию сторонники абсолютизма поднимают в Португалии контрреволюционный мятеж. В России восстание декабристов подавлено, лидеры повешены и сосланы в Сибирь. Пушкин пишет в 1825 году эпиграмму на Воронцова, злорадствовавшего по поводу смерти Риэго:

Риэго был пред Фердинандом грешен,

Согласен я. Но он за то повешен.

Пристойно ли, скажите, сгоряча

Ругаться нам над жертвой палача?

(…)

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить

И в подлости осанку благородства.

Как правило, эпиграммы пишутся к случаю; Пушкин высмеял реплику, сказанную Воронцовым в 1823ем году – спустя два года, в 1825 году; это была изящно замаскированная эпитафия декабристам. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение», да зашифрованные строфы из ненаписанной песни «Евгения Онегина» - вот и все, что осталось в искусстве на память о тех, кто пожелал конституционного строя в России.