Мы продолжаем публикацию фрагментов глав историко-философского романа о живописи Максима Кантора «Чертополох и тёрн»

1.

У ван Гога дома не было, он постоянно дом искал. Это стало навязчивой идеей: создать мастерскую. Была у него такая черта — мечтать о чрезмерном, когда нет необходимого. На вопрос, какую раму он хочет для картины, ван Гог ответил: «картина будет хорошо смотреться в золоте». И с мастерской так: спать было негде, а он думал о том, где основать мастерскую нового искусства, построить республику, выбирал место.

Жил в съемных углах — рисовал на том же столе, на котором готовил еду. У него не было никакого пристанища, ни хорошего, ни плохого, а он искал идеальное место, точку опоры, откуда начнется возрождение. Мастерская — место сакральное, не пространство для работы, но школа воспитания; в смутные и жалкие времена Европы мастерская художника сохраняет культуру. Требовалось найти место для мастерской; так Платон искал место, где построить республику.

У некоторых художников творчество делится на периоды, окрашенные присутствием спутницы; розовый период и кубизм Пикассо — это Фернанда Оливье, энгровский период — Ольга Хохлова, период Герники — Дора Маар, средиземноморский цикл — Жаклин Рок. Пикассо словно прожил несколько жизней: с каждой женщиной все заново, в том числе и язык.

Стадии развития ван Гога следует считать по городам, где он пытался построить жилье. Цель долгого паломничества — мастерская, в которой обновится искусство Европы. Про обновление искусства Европы в те годы думало несколько человек; про каждого следует рассказать отдельно — и про Сезанна, и про Гогена. Интересно то, что свои мастерские они отодвигали как можно дальше от столицы: Сезанн — в Экс, Гоген — в Полинезию, ван Гог сменил несколько мест, но тоже стремился на юг. Все они напоминают беспризорников времен военной разрухи — тянутся в Ташкент, к солнцу, на юге быт проще. Мастерская нового европейского искусства, о которой мечтал ван Гог — не обязательно живописная. Замысел был шире.

Ван Гога называют художником-любителем. Это определение не описывает профессионализм: упорство позволило овладеть техникой академического рисования в течение двух лет. В ремесленном отношении он не меньший профессионал, чем Ренуар, и больший, нежели, например, Уорхол. Однако Ренуар и Уорхол — профессионалы, а ван Гог — любитель. Он — «любитель» потому, что в цеховые отношения не вступил. Собственно художником он был во вторую очередь; в первую очередь он был строителем новой мастерской, миссионером.

Очень важно, что художников, оспоривших импрессионизм и академизм одновременно — было трое: Сезанн, ван Гог, Гоген, - начавшие возрождение европейского искусства после импрессионизма — порвали с традициями цеховой корпоративной морали и были, по сути, художниками-любителями. Гоген и ван Гог в прямом смысле слова были самоучками, не принадлежали к миру искусства, а Сезанн из всех возможных объединений показательно вышел. Миром искусства (как сегодня, так и тогда) — называется отнюдь не среда профессиональных бесед и ремесленных вопросов, но поле взаимных договоренностей, симпатий, интриг, кружков и союзов.

То, что питало самосознание импрессионистов: групповые портреты на улице Батиньоль, кабачки единомышленников, совместные манифесты и заявления в прессе — все это ван Гогом, Гогеном и Сезанном не признавалось в качестве достойного времяпровождения. Под «мастерской» ван Гог имел в виду вовсе не то пространство, коим располагал Клод Моне в Живерни. «Мастерской» ван Гог называл новую систему отношений между людьми, и отношения эти мастерская призвана воплощать и описывать.

Ван Гог сотни раз возвращался в письмах к теме великой мастерской: когда-нибудь мастерская нового типа должна появиться. Это нужно не ему одному — в его письмах тема социальной справедливости присутствует всегда — это должна быть мастерская принципиально нового быта творцов; нужно создать иной, отличный от нынешнего, принцип отношения человека и общества. Общежитие, которое ван Гог описывает в письмах Гогену и Бернару, напоминает Телемское аббатство. Вот когда он создаст мастерскую, туда съедутся свободные художники со всего света.

Проекты возрожденной Европы возникали с 1848 года постоянно — не один Маркс писал планы преобразований. Республиканец ван Гог в буквальном смысле этого слова сознавал себя наследником революции 1848 года. Интересно, что он приписывал героизм Делакруа, которого чтил, убеждая себя, что «Свобода на баррикадах» написана в 1848 году, то есть ради свержения Луи-Филиппа, а не в 1830-ом году, ради воцарения Луи-Филиппа. В письме Тео: «Ты пишешь, что в скором времени откроется выставка Делакруа. Очень хорошо! Значит, ты, несомненно, увидишь картину "Баррикада", которую я знаю только по биографии Делакруа. Мне думается, она была написана в 1848 г.»

Ван Гог знает литографии Домье, в том числе и «Улицу Транснонен, 19» с расстрелянными рабочими; трехлетняя жизнь в Лондоне предъявила все особенности жизни рабочего класса; год, проведенный в шахтерском Боринаже, дал почувствовать, как живет обездоленный. Сказать, что у Винсента ван Гога сформировалось к 1880 году революционное сознание, значит сказать очень мало.

«Представь себе на минуту, что мы с тобой живем в 1848 г. или в какой-то аналогичный период; например, при государственном перевороте Наполеона, когда опять повторилась та же история. Я не собираюсь говорить тебе колкости – это никогда не входило в мои намерения; я просто пытаюсь объяснить тебе, насколько возникшие между нами разногласия связаны с общими течениями в обществе и не имеют никакого отношения к личным обидам. Итак, возьмем 1848 г.

Кто тогда противостоял друг другу, кого мы можем назвать в качестве типичных представителей борющихся сил?(…) С тех пор утекло много воды. Но я представляю себе, что если бы мы с тобой жили в те времена, ты стоял бы на стороне Гизо, а я на стороне Мишле. И будь мы оба достаточно последовательны, мы могли бы не без грусти встретиться друг с другом как враги на такой вот, например, баррикаде: ты, солдат правительства, – по ту сторону ее; я, революционер и мятежник, – по эту. Теперь, в 1884 г., – последние две цифры случайно оказались теми же, только поменялись местами, – мы вновь стоим друг против друга. Баррикад сейчас, правда, нет, но убеждений, которые нельзя примирить, – по-прежнему достаточно». (Письмо к Тео, №379).

Среди человеческих драм Винсента ван Гога (таковых хватало: отношения с женщинами, недолгий союз с Гогеном, одиночество в любой среде) самой сложной стала братская любовь с младшим братом, с Теодором ван Гогом. Их отец, пастор, который привык измерять мир в библейских притчах, сравнивал братьев с Исавом и Иаковом. В этой метафоре старшему брату Винсенту доставалась роль старшего брата Исава: рыжий, как Исав, Винсент был тем, кто, как казалось со стороны, променял первородство на чечевичную похлебку. «Первородством», то есть, преемственностью, в данном случае выступала протестантская мораль - мораль «веберовская». Работа «Протестантизм как дух капитализма» написана на четверть века позже приведенного письма, но «экономический рационализм» протестантов, о котором рассуждает Вебер, как о духе прогресса, - свойственен семье ван Гогов. Теодорус ван Гог, пастор Нидерландской реформатской церкви (деноминации кальвинизма), желал видеть своих сыновей деловыми людьми, торговцами. Винсент, посланный заниматься коммерцией, отказался от карьеры дельца и стал художником – причем таким художником, который не старался вписаться в коммерческие галереи, салоны, и т.п. Это было расценено как отказ от «первородства».

В дальнейшем отношения Винсента с Тео строились так, что Тео попал под влияние старшего брата, убедил себя в том, что Винсент должен не зарабатывать деньги, а трудиться свободно, и стал в буквальном смысле слова содержать Винсента, оплачивая независимость художника. В этих отношениях содержится тот же парадокс, как и в отношениях Энгельса с Марксом: будучи обеспеченным фабрикантом, Энгельс мог поддерживать существование Карла Маркса, который писал «Капитал», призванный положить конец капитализму; галерист Тео ван Гог, зарабатывавший деньги на продаже импрессионистов, которых искренне чтил и мечтал видеть брата в их модной среде, поддерживал Винсента – а Винсент делал все, чтобы ничем не походить на импрессионистов и рисовал картины, которые продать было невозможно. И, несмотря на вопиющее противоречие, несмотря на то, что житейская мораль была на стороне Тео ван Гога, и практическая «веберовская» (анти-революционная, анти-марксистская) сметка должна была его вразумить, постепенно влияние брата убедило и подчинило его душу. Тео, вопреки собственной выгоде и «веберовской» морали, содержал революционера, уничтожавшему представление об искусстве как инструменте капиталистической цивилизации.

Винсент ван Гог по характеру и призванию был проповедником. Он обратил в свою веру младшего брата; была ли эта вера – в равенство, в республику, в возможность возрождения гуманистического искусства – конструктивной, сказать сложно. После самоубийства Винсента в 1890-ом году, его младший брат Теодор сошел с ума и умер в Медицинском институте для душевнобольных в тот же год, в возрасте 33-х лет. Так что, судя по практическим результатам, революционные убеждения оказались тождественны душевной болезни и к благу материальному не привели. В этом – базовом для цивилизации – конфликте сказались противоречия труда и капитала; претензии и упреки к «социальной революции», которая противопоставляет себя медленной эволюции, можно предъявить Винсенту ван Гогу: своей утопией, как тогда казалось, необоснованной он уничтожил повседневную жизнь вокруг себя.

«Я сознательно избираю участь собаки, я останусь псом, я буду нищим, я буду художником, я хочу остаться человеком…» - мало кто может подписаться под этими строчками; Винсент ван Гог не кривил душой ни в чем. Упрек в деньгах, полученных от Тео, будет нечестен: содержание было весьма скромным, картины принадлежали Тео; его вдова Иоанна еще при жизни (умерла в 1925 г.) успела убедиться в востребованности картин. После Второй мировой войны (не столь большой срок, если сравнивать со временем забвения Боттичелли или Чима да Конельяно) картины Винсента стали стоить миллионы. И однако – стать собакой, ради того, чтобы сохранить независимость и блюсти достоинство – на это способен не каждый, и обратить в такую веру ближнего, значит взять на себя многое.

Винсент ван Гог стал художником в то время, когда и Золя, и Гюго уже доказали, что художник может участвовать в социальных проектах на равных правах с политиком. Ван Гог вцепился в эту идею социальной миссии художника со всей страстью неофита - разочаровавшись в миссии проповедника в Боринаже, он решил, что искусство является более эффективным методом, нежели деятельность священника. Проповедником (по стопам отца) он желал стать искренне – после того, как карьера коммерсанта не задалась. В 1878 г. провел три месяца в Протестантской миссионерской школе под Брюсселем (есть версия, что его исключили по причине вспыльчивого характера; в те годы в его письмах попадаются богоборческие, вплоть до атеистических, высказывания). Почти весь 1879 г Ван Гог провел в деревне Патюраж, в исключительно бедном шахтёрском районе Боринаж на юге Бельгии. Он участвовал в жизни шахты буквально — вплоть до того, что отдал собственную кровать, спал на земле; донимал рабочих своими надоедливыми кропотливыми рисунками и чтением Библии. Писал в правление шахт письмо от имени шахтёров об улучшении условий труда, местный Комитет протестантской церкви отстранил Винсента ван Гога от должности. Тео вывез брата из Боринажа тяжело больным. Через год после отъезда из Боринажа, ван Гог сделал рисунок пером «Жены шахтеров, несущие уголь» (1881 г. Музей Креллер-Мюллер), в котором изображены согнутые фигуры с мешками на спинах, двигающиеся вдоль листа в безутешно иконописном ритме.

Винсент ван Гог вернулся в Нюэнен, на родину, и пять лет рисовал крестьян. Рисуя бедноту он в одно и то же время восхищался выдержкой и достоинством людей, несущих свой крест, и обдумывал, как можно несчастную жизнь изменить. Ван Гог принадлежал к тому, не столь часто встречающемуся, типу характеров, которые не воспринимают социальную несправедливость как онтологическую данность – он, с библейским пылом, считал что люди, договорившись между собой и соблюдая Завет, в состоянии изменить природу общества. В частности, ему казалось, что художник своей искренней работой на благо людям дает пример отношения человека к человеку. Ван Гог полагал, что искусство является своего рода связующим раствором, цементирующим общество; и если художник не кривит душой, не работает ради «признания публики», но все силы отдает служению людям, то общество может стать лучше. Идеальной формой общежития Винсент ван Гог считал коммуну, причем «коммуну художников» (понятие «художник» использовалось им широко, возможно, он имел в виду ремесленников вообще), в которой обязанности будут распределяться в зависимости от личных пожеланий, руководствуясь общей ответственностью в устройстве коллективного блага. Постоянное чтение Библии (причем и Ветхого и Нового Заветов), Мишле, Сен Симона, Гюго, убедило ван Гога, что такая организация абсолютно реальна – он даже выдумал формулу, которую часто повторял в письмах «кто любит - тот работает, кто работает – имеет хлеб». Ван Гог судя по всему не был знаком с трудами Бакунина, или знал о таковых опосредовано из разговоров в Париже (хотя его тамошняя среда была художественной, то есть, не особенно образованной), но многие его письма, описывающие «коммуну художников» вторят программам анархистов. «(…) сотрудничество, объединение художников (как во времена корпораций св. Луки) желательно и с точки зрения материальных трудностей, обременяющих жизнь художников. Они были бы более счастливы и, во всяком случае, менее смешны, глупы и преступны, если бы защищали общие интересы и любили друг друга, как добрые товарищи, вместо того чтобы заниматься взаимопоеданием. (…) жизнь уносит нас так быстро, что нам не хватает времени и на споры, и на работу. Вот почему, поскольку пока что это объединение осуществляется лишь очень слабо, наши утлые дрянные суденышки несет в открытое море, и мы одиноки на бурных волнах нашего времени» (Б 11, июль 1888).

Сказать, что ван Гог предложил эстетический план социального переустройства, было бы поспешно; он, скорее, предчувствовал, что такой план, отличный от Парижской Коммуны или от Манифеста — должен существовать. Со всей очевидностью, это должна быть интернациональная коммуна и экуменистическая; он, протестант (причем голландский, весьма ортодоксальный протестант) едет в католическую Францию – осознанно; искусство в этой коммуне должно играть роль идеологии; это был проект построения общества равных и ван Гогу – звучит наивно, но так оно и было – действительно казалось, что модель коллективного общежития художников, предложенная им (в отличие, скажем, от проектов Бисмарка, Клемансо или Вильсона — предложенных в эти годы или чуть позже) должна быть реализована в масштабах общества. В таком прожектерстве нет ничего из ряду вон выходящего: спустя тридцать лет после его смерти ВХУТЕМАС и Баухаус будут искренне полагать, что их объединения моделируют общество целиком. В отличие от казарменных, функциональных программ Баухауса, то свободное общество, которое проектировал ван Гог было задумано как апофеоз личной свободы и искреннего служения Богу, понятому как воплощение любви; а в том, что именно такая коммуна спасет Европу – ван Гог не сомневался. Дело за немногим: надо просто искренне любить рисование людей, изображение человека (образа Божьего) должно научить людей уважать и ценить друг друга. Винсент ван Гог был в высшей степени социальным художником: угнетение человека человеком и организация труда занимали его больше, нежели композиция картины; точнее сказать так — он организовал палитру и композицию картины с той именно страстью, с какой обсуждал будущее Европы. Он видел будущее Европы ясно — а свой собственный быт наладить не смог.

После Боринажа он работал в Нюэнене, жил в доме своего отца, пастора, писал темные голландские пейзажи, крестьян с грубыми лицами, землекопов, ткачей, «едоков картофеля», если применить это определение к тем, кто питается плодами своих трудов; палитра была земляная — то есть, краски на палитре были коричневые как песок и глина. Этим самым глиняным цветом он писал лица людей, будто герои его картин выкопаны из земли, как картофель. Картина «Едоки картофеля» (написана в год смерти Гюго, в 1885-м, и, несомненно, перекликается с представлениями Гюго о человеческом достоинстве) проходит по разряду жанровой живописи, бытописания мерзостей бытия, североевропейского аналога российских «передвижников» — подобно работам Мауве, Израельса, Либермана. Между тем, эта картина не обличительная, но героическая — подлинным аналогом этой вещи является скульптура «Граждане Кале» Родена. Роден выполнил своих едоков картофеля на три года позже; сравните их выправку и стать с осанкой вангоговских крестьян: обе работы о гражданском достоинстве. Измученные вечным усилием лица и прямая спина: труд — это и есть самое подлинное выражение гражданского достоинства. Просто для ван Гога понятие «гражданин» обозначает не гражданина государства, но гражданина земли.

«Едоки картофеля»

Можно считать, что картина «Едоки картофеля» (1885г., Музей ван Гога, Амстердам) писалась в течение пяти лет, поскольку стала итогом нюэненской хроники: ван Гог написал десятки портретов крестьян, десятки натюрмортов (в том числе, натюрмортов с картофелем). В сущности, это первая и единственная «картина» ван Гога, написанная по рецептам классиков: сначала наброски, потом портреты персонажей, затем натюрморты и интерьеры, и наконец эскизы композиции, и уж затем картина. В дальнейшем он таких сложносочиненных картин не писал, рисовал с натуры так, что получалось нечто среднее: не то этюд с натуры, не то придуманная картина. У ван Гога появилась теория, будто картина «содержится в природе, надо ее только там разглядеть»; на практике это означало следующее: надо так организовать свою жизнь, надо жить столь чисто и точно, чтобы тебя окружали картины – ты создаешь вокруг себя такой мир, что он достоин картины; живя чужой жизнью, придуманной не тобой самим, ты картин не увидишь.

В Арле он руководствовался именно таким принципом, но в темном голландском Нюэнене писал по рецептам старых голландцев.

Картина «Едоки картофеля» - метафора жизни униженных и оскорбленных, написана на пять лет раньше романа Достоевского, но, в отличие от героев Достоевского, герои ван Гога не вызывают жалости. Скорее всего, проявленная к ним жалость, таких людей унизила бы. Крестьяне на картине ван Гога – унижены, но не согнуты, оскорблены – но не раздавлены. Странно, но это портреты счастливых и гордых людей.

Готовясь к главной картине тех лет, Винсент ван Гог написал один из самых простых, но и самых значительных натюрмортов, созданных в живописи — натюрморт с картофелем. Простая метафора: бурый картофель похож на булыжник, а гора бурого картофеля — похожа на здание, сложенное из камней. Корзина доверху засыпанная картофелем - ван Гог пишет собор, сложенный из картофеля, из самого простого и будничного, из повседневной жизни и соучастия в труде. Одновременно картофель напоминает лица крестьян (как и Собор – представляет коммуну) — таким образом из тружеников земли строится крепкое общество, построенное на поддержке друг друга. В целом, эта вещь есть буквальное повторение слов Агесилая, который сказал, указывая на граждан: «Вот стены города». В Нюэнене ван Гог сформулировал простую задачу: искусство должно построить общество.

Картина «Едоки картофеля» показывает именно такое общество людей труда. Экфрасис картины заставляет вспомнить одновременно «Завтрак» Веласкеса – трапезу семьи вокруг бедного стала, и «Заговор Юлия Цивилиса» Рембрандта- собрание единомышленников, озаренное непонятно откуда взявшимся светом, светом исходящим от самого собрания. Видеть эти произведения Винсент не мог, но родственные им вещи видел: в Лондоне видел «Марфу и Марию» Веласкеса (библейскую сцену, представленную как бытовую историю бедного дома) и в Амстердаме смотрел на «Отречение Петра» Рембрандта (с тем, рембрандтовским, неожиданным светом, освещающим композицию изнутри). «Завтрак» и «Заговор Юлия Цивилиса» совпадают тематически и интонационно с «Едоками картофеля», но и по другим вещам Рембрандта и Веласкеса, по тем, что Винсент хорошо знал, логику его рассуждения достроить легко. Существует также и третья картина, также из собрания Национальной галереи Лондона, которую Винсент ван Гог имел в виду, рисуя «Едоков картофеля», а именно: «Христос в Эммаусе» Караваджо. У ван Гога изображено застолье в нищей хижине; пятеро сотрапезников вокруг струганого стола, посредине блюдо с горячим вареным картофелем, от которого идет пар, пять чашек черного кофе. Худой человек сидящий слева, в профиль к зрителю, отвлекся мыслями от еды, интрига простого сюжета - в удивленном взгляде соседки на это отрешенное лицо.

Винсент ван Гог рисовал лица своих героев долго, он отработал образы, отобрал типические черты; собственно, вот на этой физиогномике обитателей Нюэнена, на анатомических подробностях односельчан он и учился так называемому академическому рисованию. А стало быть, к «академическому рисованию» его обучение не имеет никакого отношения. Распространено мнение, будто ван Гог, решив стать художником, понял, что надлежит освоить некую условную «науку рисования», общую для всех академическую дисциплину – и кропотливым трудом он науку одолел. В отношении труда – все правда; но академическое рисование основано (в этом принцип данной дисциплины) на идеальных пропорциях, а таковых пропорций в лицах нюэненских жителей нет вовсе; они и не могли появиться. Ван Гог рисовал лица, изуродованные трудом и жизнью в холодном ветреном климате, неприспособленном для прекрасного, в его классицистическом понимании. Ван Гог рисовал лица с провалившимися щеками, запавшими глазами, расшатанными зубами – в целом, это уродливые, девиантные лица, которые могли бы стать для Босха материалом в его адских фантазиях, но никак не образцом для пропорций и науки рисования. И на этих лицах, объявленных им самим прекрасными, Винсент ван Гог учился рисовать – к этим именно лицам он приспособил понимание «идеального» академического рисунка.

Академическое рисование не совпадает (и не может совпасть) с рисованием ван Гога точно на тех основаниях, на каких теории флорентийского общества не совпадает с опытом жизни обитателей Нижних земель или, тем более, опытом жизни российских крепостных. Климатические условия не те: распределить землю-то можно, но, распределяя суглинок, равенства не добьешься. Природа общества не та: закон можно опубликовать, а вот применить затруднительно. Ван Гог, возможно, и сам не осознавая того, что делает (хотя допустить это в отношении рационального ван Гога, обдумывавшего каждый шаг, трудно), утвердил в качестве академической нормы аномалию, искривление образца. Когда Босх или Домье рисовали кривые лица, они сознательно рисовали отклонение от нормы, им никак не приходило в голову, что, рисуя искаженные лица, они создают норматив – но ван Гог рисует именно идеальное лицо. Он подчеркивает это в каждом письме тех лет: он рисует достойных людей, не тех, кто вселяет ужас изможденным обликом, но тех, кто воплощает добродетель труженика. До него так делал Брейгель, но ван Гог довел суждение Брейгеля до вопиющего, шокирующего нового идеала – отныне образцом становится лицо труженика, а не праздного потребителя «высокого досуга», добытого ценой эксплуатации.

Символическое значение картины считывается немедленно: это портрет общества обездоленных, отверженных. Виктор Гюго – любимый автор Винсента ван Гога. Художник, решивший прославить людей труда, читает постоянно: «Библию и «Французскую революцию» Мишле, затем Шекспира, кое-то из В. Гюго и Диккенса, Бичер Стоу, совсем недавно Эсхила и некоторых других классических авторов» - он регулярно отчитывается перед Тео, поскольку старается объяснить ему основания своей позиции.

Моральный урок, дидактическое значение картины ван Гог объясняет сам: «это люди, которые честно заработали свой хлеб».

И, наконец, метафизическое прочтение картины (и ван Гог настаивает на таковом всей своей религиозной истовой философией): вечер в Эммаусе. Спаситель появляется среди людей труда – закономерно; иначе и быть не может. Только здесь Иисус и может появиться, среди «едоков картофеля».

В Нюэнене ван Гог создает цикл картин «Ткачи», которыми можно иллюстрировать труд Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», настолько близко ван Гог подошел к описанию труда ткача в главе «Отдельные отрасли труда».

Ван Гог изображает человека вставленного внутрь ткацкого станка, используемого как машина, превратившегося в функцию производства. Ван Гог рисует низкую комнату с единственным слепым окном и огромную, подавляющую человека, махину, в которую ткач вставлен, словно одна из деталей механизма. Ни характера человека, ни его черт уже различить невозможно – к нему даже невозможно испытывать сострадание, настолько живое существо вросло в бездушный механизм. Серия холстов последовательно передает этапы рабочего процесса, и на каждом этапе человек все более расчеловечивается. В одном из рисунков на ту же тему, «Ткач за станком и ребенок на высоком стуле», ван Гог изображает подле работающей ткацкой человеко-машины - высокий стул, в который вставляют грудного ребенка, закрывая его внутри стула, точно ткача внутри ткацкого станка. Ребенок так же как и взрослый вставлен в машину; человек с младенчества приговорен быть винтиком капиталистического механизма.

«Фабриканту жалко выбросить старую машину, но ему также не хочется терпеть убыток; с неодушевлённой машины нечего взять, и вот он набрасывается на живого рабочего, козла отпущения всего общества. Из этих рабочих, которые вынуждены конкурировать с машинами, всего хуже живётся ручным ткачам, работающим в хлопчатобумажной промышленности. Они получают самую низкую заработную плату, и даже когда работы вдоволь, они не в состоянии заработать больше 10 шилл. в неделю. Механический ткацкий станок отбивает у них одну отрасль ткацкого дела за другой; кроме того ручной станок является последним убежищем всех рабочих, лишившихся работы в других отраслях труда, так что рабочие руки здесь всегда имеются в избытке. Вот почему ручной ткач в средние периоды считает себя счастливым, если может заработать в неделю 6-7 шилл., а чтобы заработать даже эту сумму, ему приходится сидеть за своим станком по 14-18 часов в сутки. К тому же для изготовления большинства тканей требуется сырое помещение, чтобы нить не рвалась ежеминутно, и вот отчасти из-за этого, отчасти вследствие бедности рабочих, которые за лучшую квартиру платить не могут, в мастерских ручных ткачей почти никогда нет ни дощатого, ни каменного пола. Мне пришлось посетить немало ручных ткачей; жилища их помещались в самых запущенных, самых грязных дворах и улицах, обычно в подвалах. Нередко пять-шесть таких ткачей, причём некоторые из них женатые, живут в домике, состоящем из одной или двух рабочих комнат и большой общей спальни. Пища их состоит почти исключительно из картофеля, иногда из небольшого количества овсяной каши, редко из молока и почти никогда они не видят мяса (…) И эти несчастные ручные ткачи, которых прежде всего касается каждый кризис и которым дольше всех приходится страдать от его последствий, ещё должны служить буржуазии орудием для отражения нападок на фабричную систему! Посмотрите, — восклицает с торжеством буржуазия, — посмотрите, как плохо приходится этим бедным ткачам, между тем как фабричным рабочим живётся хорошо, и тогда только судите о фабричной системе! Как будто не сама фабричная система с её машинами виновна в том, что положение ручных ткачей так плохо, как будто буржуазия сама этого не знает так же хорошо, как и мы! Но здесь затронуты интересы буржуазии, поэтому она не остановится перед тем, чтобы лишний раз солгать или прибегнуть к лицемерию». (Ф. Энгельс «Положение рабочего класса в Англии»).

Ван Гог пишет эти картины так, как пишут прокламации, призывающие к самосознанию и к солидарности рабочего класса. Ткач, угрюмый механический человек в картузе, вставленный в машину – отличается от крестьянина и землекопа; это обреченное существо. Но во всех картинах Нюэненского периода, в каждой из картин, даже в «Ткачах» – помимо сострадания угнетенным, художник всей мощью мазка демонстрирует силу угнетенного человека. И тогда вопрос (в каждой картине вопрос задан): до какой поры это может продолжаться? – звучит еще требовательнее. «И тогда спрашиваешь себя: «Доколе же, господи? Неужели надолго, навсегда, навеки?» А знаешь ли ты, что может разрушить тюрьму? Любая глубокая и серьезная привязанность. Дружба, братство, любовь — вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы. Тот, кто этого лишен, мертв. Там же, где есть привязанность, возрождается жизнь.» (к Тео, № 133)

Нюэненский период ван Гога правильно характеризовать как ученичество у Рембрандта. Ни спрятать это, ни отменить сам художник и не пытался: называл Рембрандта «отцом голландской живописи», а себя в то время понимал как голландского живописца. По всему строю своей личности, Винсен ван Гог – верующий голландский республиканец; сумрачный медовый колорит рембрандтовских картин не взят им напрокат у Рембрандта, но присущ его душе – на тех же основаниях, на каких этот свод красочных сочетаний присущ Рембрандту. Сдержанная «земляная» палитра (то есть, состоящая из оттенков цветов разных земель), без контрастов, в отсутствии ярких цветов, передает то ощущение сплоченного общества, прижатого к земле и сплотившегося в едином сопротивлении империи, которое характерно для голландского искусства XVII века.

Между натюрмортами 1886 года « Красные Селедки» (обе картины были проданы через Жюльена Танги, «папашу Танги»), написанными сразу по прибытии в Париж или привезенными в Париж из Голландии – и натюрмортом «Макрели, лимоны и томаты» (1886 год, проданы через Амбруаза Воллара) – колоссальная разница. «Натюрморты с сельдью» еще голландские, темные, горестные – изображена пища бедняка; «Натюрморт с макрелями», написанный отчасти в подражание Сезанну, отчасти в подражание анонимному парижскому духу, уже иной – цветной, контрастный, пестрый, и рассказывает о жизни, которую Винсент ван Гог не знал, не понимал, но отчего-то хотел разделить.

2.

Винсент жил в Париже у брата Тео, искренне старался стать импрессионистом и полюбить вкусы Больших бульваров: писал дробными мазками монмартрские склоны и пестрые букеты. Искренне копировал легкую французскую манеру рисовать беглыми штрихами, в случае импрессионистов вовсе не привязанными у форме: эта легчайшая манера, наложенная на его тяжелое голландское рисование, дала в рисунках Винсента любопытный симбиоз: возникло въедливое рисование черточками, столь усидчивое и кропотливое, что от парижской легкости не осталось следа, а в голландское рисование вошел новый метод: вместо тонального рисунка возник штриховой, но штрих столь разнообразный и плотный, что передает и форму и цвет. Этот метод – кропотливое выкладывание штрихов по форме предмета – ван Гог перенес в живопись, отныне он стал писать акцентированными мазками, обособляя один мазок от другого, как слова в предложениях. Изобретенный им метод прошел для него самого незамеченным, просто «лег в руку» сам собой; это был своего рода ответ пуантилизму Сера и Синьяка и своеобразное подражание беглой артистичной технике набросков Мане; однако, единожды усвоенный способ речи, стал синтезом северной и южной манер письма; воплотил суть поисков ван Гога. Художник двигался с Севера на Юг, собирая воедино усилия обоих «ренессансов»; в его палитре и в манере накладывать цвет, обе манеры аккумулированы.

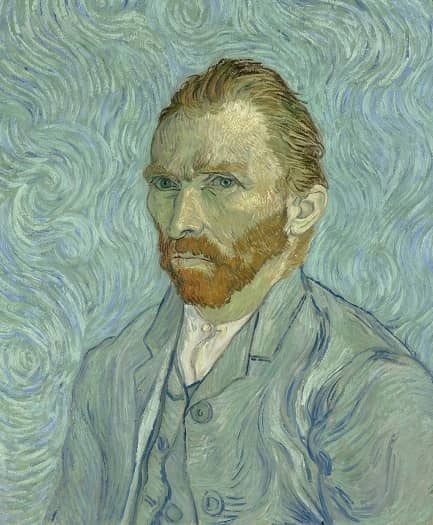

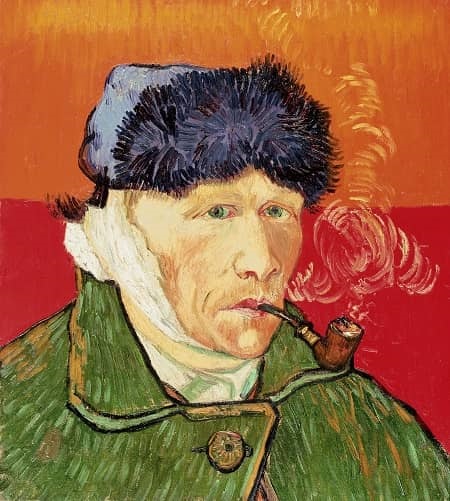

Автопортрет

В Париже ван Гог написал экстраординарное количество автопортретов; три или четыре автопортрета им написаны и в Нюэнене; позже, в Арле и Сен-Реми, он напишет еще несколько, и всякий раз автопортретом отмечен переломный момент биографии. Но в Париже он пишет автопортреты каждый месяц. За год написано 14 автопортретов; характер персонажа на картине меняется; видно, что человек себя потерял. Другим излюбленным мотивом становятся букеты a la Делакруа; в Арле ван Гог будет писать обдуманные и страстные цветы, выражающие его состояние – ирисы, подсолнухи. В Париже он пишет пестрые букеты, под стать пестрой палитре, которая стала уже не голландской, но пока еще не его собственная.

Ван Гог в Париже не прижился; пытался привить свое представление о назначении искусства парижскому кругу вольнодумцев; однако его республиканская/библейская истовость оказалась для парижан утомительна; он выглядел не особенно адекватным; в те годы салон Отверженных, учрежденный Наполеоном III в 1885 г, казался апофеозом свободомыслия и абсолютное большинство новаторов эту степень свободомыслия считали наивысшей. Ван Гог исправно ходил в кафе вместе со всеми, сидел за столиками борцов за новое. Стать импрессионистом в Париже конца XIX века было столь же просто, как в 20-е годы прошлого века стать авангардистом, или в 80-е годы прослыть концептуалистом в Москве: напиши на заборе «Брежнев — козел» — и вот уже концептуалист, напиши облако точками — и будешь импрессионист. Речь шла о необременительном методе, о расслоении цветового пятна на спектральные точки, этому методу обучались в полчаса; дальнейшее добавлялось артистичным поведением. Никто не собирался изменить роль искусства в обществе: точно так же, как и прежде, художники заискивали перед маршанами, соперничали за экспозицию в Осеннем салоне или в Салоне Отверженных, дружили с критиками, которые дружили с финансистами, которые дружили с политиками. Пищевая цепочка всегда до обидного коротка: в конце цепочки находится тот, кто именует себя «свободный новатор», а в начале цепочки тот, кто расстреливает демонстрации, но ведь это надо еще разглядеть, а глядеть пристально мало кому хочется. То, что через призму времени представляется нам героическим новаторством, чаще всего было обыкновенным мелкобуржуазным бытом: с гонорарами, интригами, взаимным подсиживанием, дежурным соглашательством, которое выглядело привлекательным в общей пестроте дней. То, что для парижских борцов с академизмом составляло содержание жизни — ван Гогу быстро наскучило; он уехал из столицы моды.

Во время пребывания в столице моды, ван Гог сумел добраться до окраин города, нашел нечто себе под стать: окраины, фабрики, железнодорожные мосты.

Как правило (это, в сущности, правило без исключений) художники, попадая в Париж, пишут бульвары и фланеров, рестораны и модисток; ван Гог после двух месяцев поисков сюжета, нашел наконец пустыри, заборы и мельницы; их и писал. Вместо картошки стал писать россыпь дешевых яблок; как и в Голландии писал натюрморты с книгами (в Нюэнене то была Библия, здесь – пестрые обложки новых французских романов), и наконец определил для себя любимый цветок – подсолнух. Подсолнухи в Париже на улицах не растут, надо было найти их на окраинах; три картины с подсолнухами написаны уже в Париже, перед отъездом – в Арле образ подсолнуха стал определяющим.

Главное, сделанное художником за это искусственный отрезок жизни – картины с башмаками.

Ван Гог купил на блошином рынке поношенные башмаки, принадлежавшие, очевидно, весьма небогатому человеку, рабочему. В 1887-ом году он написал пять картин с башмаками, башмаки в этих холстах стали антропоморфными героями. На одном из холстов изображено три пары башмаков, стоящие рядом –это семья. Трудно назвать произведения с башмаками - «натюрмортами», ван Гог писал картины как портреты. Разумеется, в известном смысле и натюрморт есть «портрет» вещи, но ван Гог в картинах с башмаками вернулся к нюэненскому голландскому колориту, уже подзабытому в Париже, и писал эти холсты с тем же чувством, с каким писал в Голландии портреты ткачей или крестьян, сидящих за миской с картофелем.

«Башмаки»

Известны страницы, посвященные Хайдеггером «Башмакам» ван Гога; Хайдеггер писал о башмаках, раскрывающих биографию и путь человека, ими обладавшего. «Из темноты изношенного нутра башмаков выступает утомленная походка труженицы. В грубой, плотной тяжести башмаков скопилось упорство ее медленного продвижения по простирающимся вдаль, бесконечно однообразным бороздам поля, продуваемого промозглым ветром. На коже башмаков осела влажность и насыщенность земли. Под подошвами таится одиночество вечерней дороги среди поля. В этих предметах трепещет безмолвный зов земли, ее тихий дар созревающего зерна и ее загадочное самопожертвование в заброшенности вспаханного под пар зимнего поля. Эта вещь пронизана безропотным беспокойством за судьбу урожая, безмолвной радостью очередного преодоления нужды, трепет перед явлением рождения и озноб от окружающей угрозы смерти. Эта вещь принадлежит земле, она защищена в мире крестьянки. Из этой защищенной принадлежности сама эта вещь возвышается до упокоения-в-себе».

Поразительно, что именно Хайдеггер, писавший постоянно об онтологии предмета и явления, и посвятивший страницы «Башмакам» ван Гога («искусство раскрывает истину») — не увидел того, что это картина «не о человеке, носившем башмаки», но это картина собственно о живых башмаках. В анализе обладателя обуви Хайдеггер (впрочем, он и не обязан был знать подробности) ошибся — это башмаки не пахаря (кто пашет в ботинках на шнурках), но горожанина. Ботинки ван Гог приобрел на рынке, но конечно же, отождествлял их обладателя с собой самим, его судьбу со своей собственной судьбой; в таких вот башмаках ходят его герои, в таких башмаках он сам отправился в Бельгию проповедовать Слово Божье. Но дело даже не в подробностях биографии: просто это башмаки эмигранта, стоптавшего их на дорогах нужды и изгнания. Но данная картина — не метафора судьбы эмигранта, это портрет именно башмаков, а не их владельца. Эти башмаки — обладают собственной душой, кровь струится по их шнуркам и мы слышим, как дышит их кожаное нутро. Башмаки живые — точно так же, как живы предметы у Андерсена, как наделен душой вол Франциска. Спустя полвека Чарли Чаплин создаст эпизод с танцующими башмаками бедняка – он оживит ботинки тем же способом, каким до него это сделал ван Гог. Башмаки говорят с нами ровно на том же основании, на каком говорит с нами сам художник, на то же основании, на каком говорит Мартин Хайдеггер, эти башмаки не в меньшей степени живы, чем мы, люди. И всякий предмет, нарисованный художником ван Гогом, — предъявляет сгусток бытия данного предмета, его сущность, показывает то, ради чего данная вещь живет. Можно бы сказать, что голландский художник — Пигмалион, но ван Гог в еще большей степени — Святой Франциск.

Что же касается смысла картины «Башмаки», то упорство, с каким крестьянский художник ван Гог воспроизводит один и тот же мотив, доводя изображение башмака до знака, до символа сопротивления тяжелой жизни — это упорство обусловлено крайне простым соображением. Под знаменем Башмака прошли крестьянские войны в конце XV — начале XVI века в Германии и Голландии — ван Гог просто нарисовал знамя восстания. Башмак — именно башмак, вот такой почти что башмак, какой изображен на картине ван Гога, был нарисован на флаге мятежных крестьян. Тайные общества Башмака, зарождавшиеся в Европе и вылившиеся, в конце концов, в широкое крестьянское восстание — это и было то, что вдохновляло Винсента ван Гога; отсюда пафос общезначимой страсти — при изображении своей неказистой обуви. Это не просто башмак — но свидетельство сопротивления; это не просто свидетельство сопротивления — это знамя восстания. И работал ван Гог так, как трудится повстанец на баррикаде — зная, что от его ежедневного упорства зависит свобода.

На уровне экфрасиса – перед зрителем изображение башмаков нищего. На аллегорическом уровне это портрет нищей жизни скитальца. Дидактический, моральный смысл этой картины в призыве к достоинству труженика, каковое можно отстоять под этой картиной, как под знаменем «Башмака». И наконец, метафизический смысл картин с Башмаками, это единение с замыслом и промыслом Божьим через любую мелочь бытия.

Для ван Гога парижское время - было странным временем, заполненным городской суетой, декларациями, знакомствами, всей той мишурой, которая представляется исключительно важной людям пустым; из Парижа мастер уезжал с радостью.

Наконец, снял дом в Арле, жил там год, пригласил туда Гогена. Это был звездный час ван Гога. Появилась долгожданная мастерская, которую он понимал как «образ жизни» — и образовался долгий год счастья. Он, конечно, был на пределе физических сил; так интенсивно работать попросту несовместимо со здоровьем организма. Но иллюзия того, что утопия наконец построена, подарила год счастливой жизни. Известно, чем это счастье закончилось: ссора с Гогеном, отрезанное ухо, психлечебница, самоубийство. После Арля он жил, точнее, доживал свой короткий век, в Сен-Реми — там лежал в психиатрической лечебнице, писал из окна дурдома огороженное поле, потом рисовал ворон, кружащих над полем, потом выстрелил себе в грудь. Умер не сразу, на третий день.

3.

Творчество ван Гога традиционно делят на голландский период — мрачный коричневый; парижский период — яркое конфетти; арльский период — чистые локальные тона; период Сен-Реми — спутанные линии, серое и лиловое. В каждый из периодов он писал великие картины — это, разумеется, был один и тот же человек, просто пребывал в разном состоянии духа.

И все же, когда произнесешь имя ван Гог, то вторым словом непременно говорится Арль, потому что художник именно в Арле был счастлив, в Арле нашлось то место для «мастерской», какое искал.

В письме Бернару, написанном по приезде в Арль (в принятой нумерации это письмо обозначается Б6), ван Гог еще раз обозначает цель: построение коммуны, то есть общежития художников. «Все больше и больше я убеждаюсь в том, что одному изолированному индивидууму не под силу создать картины, которые должны быть написаны для того, чтобы современная живопись стала всецело сама собой и поднялась до высот, равных священным вершинам, достигнутым греческими скульпторами, немецкими музыкантами и французскими романистами.» - любопытно то, как ван Гог, полиглот, человек мульти-культурный, владевший основными европейскими языками и читавший в подлиннике основную классику, распределяет достижения человечества. Целью его однако, является синтез. Призрак Возрождения (в его случае это «возрождение возрождения) постоянно преследует его. И ван Гогу кажется, что он нашел, наконец, достойное место для своей утопии.

«Эти картины, видимо, будут созданы группами людей, которые сплотятся для претворения в жизнь общей идеи. Один отлично управляется с красками, но ему недостает идей. У другого — обилие новых, волнующих и прекрасных замыслов, но он не умеет выразить их достаточно звучно из-за робости своей скудной палитры. Это дает все основания сожалеть об отсутствии корпоративного духа у художников, которые критикуют и травят друг друга, хотя, к счастью, и не доходят до взаимоистребления. Ты назовешь это рассуждение банальным. Пусть так! Однако суть его — возможность нового Возрождения, а это отнюдь не банальность».

К рассуждению ван Гога остается добавить лишь то, что стиль жизни современных ему художников, которые «критикуют и травят друг друга», тот стиль, который ван Гог считал нарушением корпоративности – на деле как раз является воплощением корпоративности, в понимании нового времени. То, что ван Гог понимал под корпоративностью, стиль общения средневековых гуманистов – к «корпоративности» отношения не имеет никакого. Ван Гог имел в виду атмосферу интеллектуальных усилий, общие представления о чести ученого и мастера, в которых формировалось сообщество гуманистов Ренессанса – скорее умозрительное сообщество, нежели буквальное.

Как бы то ни было, ван Гог, приехав в Арль, переживал воодушевление Вийона, добравшегося до спасительного двора Рене Доброго.

"Портрет доктора Феликса Рея"

Сказав себе, что его «желтый дом» на площади Ламартина – это и есть долгожданная мастерская-коммуна, прообраз республики художников, он вознамерился увековечить это жилище, «мастерская» обрела сакральное значение. Ван Гог пишет картину «Спальня», причем пишет дважды, повторяет сюжет, настолько кажется важным оставить свидетельство: так скромно, чисто, просто и должен жить художник. Фактически, это келья монаха. И ван Гог относится к своему жилищу с фанатизмом монаха, пекущегося о своем монастыре: это в первый раз в жизни, когда понятие «дом» обретает значение. Он пишет «желтый дом» снаружи, он декорирует комнаты изнутри, создавая специально для будущей спальни Гогена серию «подсолнухов». Яблони Арля, поля Арля, жители Арля – это не хроника, наподобие той, что он писал в Нюэнене, это создание утопии, идеального места. Ван Гог описывает свой Арль так, как Кампанелла описывает Город Солнца, как Мор описывает придуманный остров Утопия. По сути, ван Гог город Арль – сочинил. Его Арль и похож, и не похож на реальный город.

Создается впечатление, что ван Гог рисовал в Арле едва ли все подряд: аллея Алискамп, берег Роны, долина Кро — каждый поворот обжил и описал; кажется, нет угла, где мастер не ставил мольберт; однако, это не так. Винсент ван Гог даже не написал арльский Колизей. Любой иной мастер - импрессионист, кубист, сюрреалист — приехав в город с римской историей, узнав, что в самом центре находится огромный амфитеатр для гладиаторских боев, который сохранился лучше, нежели римский, обязательно создал бы нечто в связи с этим памятником. Ван Гог головы не повернул к древностям. В Арле действует коррида, и до сих пор по улицам едут процессии пикадоров. Помимо прочего, это весьма живописные кавалькады; сложно вообразить художника (никакого французского художника и придумать нельзя), кто бы не пленился этим зрелищем. У ван Гога нет ни единой картины на эту романтическую тему. Написан лишь один небольшой холст: изображена публика около арены — причем, кажется, что нарисован обычный партер театра, ничего экзотического. И, наконец, любой импрессионист нарисовал бы сотни арльских кафе: жители круглый день сидят на солнцепеке и закусывают, это стиль южного города. Но ни единой картины с застольем не существует. Гоген, приехав к ван Гогу в Арль, поразился тому, что Винсент города не разглядел, Гогену показалось, что его товарищ увидел в Юге – Север. Однако, ван Гог не был слеп; он всего лишь аккуратно огораживал территорию своей утопии, куда ни римский колизей, ни коррида, ни буржуазные трапезы не попадали. Он писал тот город, который создал воображением.

Ван Гог нашел в Арле то, чего буржуазный житель Прованса там не искал. Ван Гог нашел точку схода Европы, средоточие векторов исторических усилий. Вероятно, мастер даже не сразу понял, что именно нашел: при выборе места вела интуиция; возможно, подействовало соседство Сезанна, жившего в Эксе; возможно религиозному человеку было важно, что христианство в Арле существует с третьего века.

Город и провансальский, и римский; император Константин считал Арль второй столицей империи. Провансальская культура (куртуазная поэзия, новый сладостный стиль, возникший до Данте) ван Гогу виделась везде; как кажется ван Гогу, римская прическа и средневековый высокий чепец с двумя рогами, который носят арлезианки, воспроизводит головной убор XV века. И это действительно так: на портретах ван Эйка изображены именно такие бургундские двурогие чепцы на каркасе из китового уса - атуры . Сопоставление бургундских портретов Мемлинга, ван Эйка, Рогира с портретами ван Гога – не праздная фантазия: «Портрет доктора Гаше», на котором подле доктора лежит цветок (скорее всего, наперстянка) – выполнен совершенно в бургундской традиции, как, например портрет «Мужчины с фиалкой» ван Скорела.

Ван Гог оказался в сердце Бургундии – в Арле; происхождение Арелатского королевства, со столицей в Арле, связано с франкским королевством Бургундия; Ван Гог начинает обживать Арелатское королевство, заново выстраивать бургундский миф. Переезд ван Гога в Арль, былую столицу Бургундского королевства и город Великого герцогства Бургундского, где проходили маршруты Никола Фромана и Куартона, равно как и местонахождения Сезанна в Экс-ан Прованс, в столице королевства Рене Анжуйского - в буквальном смысле этого слова «восстанавливают» утраченную связь искусства Нового времени с Ренессансом, с провансальскими королевствами и с бургундским золотым веком.

Рядом с Арлем находится Авиньон, а значит, рядом и Воклюз, где долгие годы находился дом Петрарки, и так возникает картина «Сада поэта» (1888г., Институт Искусств в Чикаго). Ван Гог пишет Тео: «...Недавно читал статью о Данте, Петрарке, Джотто и Боттичелли. Боже мой, какое впечатление на меня произвело, когда я прочел письма этих людей! Петрарка был совсем близко от Авиньона, - я вижу те же самые кипарисы! Хочу выразить нечто подобное в одном из садов, написанном жирно в лимонно-цветном, желтом и лимонно-зеленом».

В Бургундии, в том самом месте, в каком состоялся синтез искусств в XV веке, Винсент ван Гог основал долгожданную «мастерскую юга», он как раз и мечтал, что это будет поселение независимых художников, которые возродят европейское искусство- но ведь и Бургундское герцогство в свое время взяло на себя миссию объединения Европы. Ничего невероятного в плане ван Гога не было — так, волей и замыслом, создавалась Академия Фичино во Флоренции или Академия Карраччи в Болонье. Но так совпало, что в Бургундии за четыреста лет до того, возник синтез искусств и тоже – до известной степени волей случая. Правда, ван Гог хотел совсем иной, совсем не-болонской школы; и совсем иной формы общественного объединения – отнюдь не имперского.

По сути, Арльская академия ван Гога стала утопическим проектом нового искусства — причем, это не только фантазия прожектера, но реальное усилие, реализовавшее себя в неимоверном количестве картин, писем, рисунков и в образе жизни. Кажется невероятным, но, однако это факт: за год (1888) арльской работы Винсент ван Гог написал 190 холстов и сделал по крайней мере вдвое больше рисунков. Один человек не в состоянии столько сделать, это физически трудно достижимо; однако так бывает, если вспомнить интенсивность работы Домье и Микеланджело. То, что ван Гог сделал в Арле это именно реализованная на короткий период утопия; случай сопоставимый, скажем, с Парижской Коммуной.

Ван Гог, бывший протестантом, сыном пастора и сам — проповедник; оказался в звонком католическом городе. После темной Голландии оказаться на солнцепеке, и писать солнце после полутени, — это для художника то же самое, что для писателя перейти с одного языка на другой; впрочем, ван Гог сумел совместить оба языка – создал небывалый языковой синтез.

Симбиоз Северного Ренессанса и Южного – который явило искусство Великого герцогства Бургундского – воскрес в его работах и проявился с той силой, которую только обещал в последних работах уходящего бургундского величия, в позднем Рогире или в Босхе.

«Двор Госпиталя в Сен-Реми», написанный в 1890 году – это парафраз картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Ван Гог воспроизвел структуру сада, нарисованного Босхом – на триптихе Босха сад играет роль чистилища – и даже выдержал собственную картину в колорите бургундца. Ван Гог – земляк Босха, они оба из Брабанта, и даже если триптих «Сад Земных наслаждений» голландец знал лишь в репродукциях, этого довольно – остальное подсказала интуиция. Мы всегда совершаем ошибки, пытаясь детективным методом вычислить: какую картину мастер мог видеть, а какую нет; эти, порой любопытные, расследования в принципе бесплодны – дух искусства распространяется по иным законам и путями, какие архивариус проследить не в состоянии. Помимо того, что документы обнаруживаются постепенно, существуют общие законы и генеральное движение духа – которое неотменимо, и его значение превышает не найденный факт. Уроженец Брабанта Винсент ван Гог – бургундец ровно на том же основании, на каком уроженец Брабанта Иероним Босх – бургундец. Босх, правда, успел родиться и прожить 17 лет при все еще существующем Великом Герцогстве, а затем земли, в которых он жил, отшли к империи Габсбургов, но суть его искусства – симбиоз северного, германского письма и французской манеры, и семантики объединенной европейской культуры, сплавленной бургундской эстетикой, - абсолютно идентична искусству Рогира. Винсент ван Гог, голландец, усвоивший северную палитру и северный метод письма, сам – по своей воле и руководствуясь своей интуицией – пришел во Францию и повторил тот же самый синтез, и стал бургундцем par excellence.

В картине «Сад земных наслаждений» Босх описал развратную и праздную жизнь, которая приводит общество в ад, нарисовал круговерть суетливых страстей, который не дает вырваться никому; в этом саду – с клумбами, фонтанами, куртинами, аркадами – проходит легкая жизнь обреченного тлену общества. В «Саду госпиталя Арля» ван Гог пишет замкнутое бытие среди цветников, огороженных аркадами галерей – внутренний двор больницы. Обитатели лечебницы движутся по кругу, обреченному и отмеренному круговороту бытия. Цветение – внутри этой детерминированной адской реальности – обманчиво, как и на картине Босха. Сложно (и не нужно) утверждать, что ван Гог вспоминал вещь своего земляка, когда создавал инвариант сада «наслаждений», но отрицать, что обе работы – комплементарны, выполнены внутри одной эстетики – невозможно.

Питер Брейгель, фламандец, наследник эстетики Босха и предшественник ван Гога в крестьянской теме, формально не был бургундцем, хотя жил в тех же городах, что недавно (Брейгель родился спустя пятьдесят лет после распада Великого герцогства) входили в состав великой Бургундии; тем не менее, отрицать то, что Брейгель в своих вещах следует Рогиру ван дер Вейдену и ван Эйку в той же степени, что и Босху, трудно. Как трудно отрицать и прямую связь Брейгеля с ван Гогом.

Голова старой беззубой крестьянки Брейгеля и портреты крестьян Нюэнена, выполненные ван Гогом – родственны по всем параметрам; собственно ближе этих двух художников никого в истории искусств нет. В портрете госпожи Жину, владелицы кафе в Арле («Арлезианка» или «Мадам Жину с перчатками и зонтиком», 1888, Музей Орсе, Париж), написанном на пронзительно желтом фоне, ван Гог вводит классические «бургундские» детали – перчатки и вычурный бант, напоминающий головные уборы бургундских дам. Любопытно также сравнить портрет жены Яна ван Эйка Маргарет (1439, Муниципальная художественная галерея, Брюгге), изображенной в характерном рогатом головном уборе и портрет почтальона Рулена (1888 г.), человека с длинной раздвоенной бородой. Клинья бороды Рулена, немедленно привлекают внимание, как и рога головного убора жены ван Эйка, и составляют пластическую интригу холста – эти картины композиционно рифмуются.

«Сеятель» (ноябрь 1888 г.) и «Жнец с серпом» (сентябрь 1889 г.) – метафоры жизни и смерти, написанные ван Гогом в Арле, родственны и тематически, и образно, и стилистически циклу брейгелевских «Времен года». Картины Брейгеля в Брюссельском королевском музее и в Антверпенском музее – «Перепись в Вифлееме», «Падение Икара», «Безумную Грету» - ван Гог безусловно знал; но дело ведь не в сюжете: трактовка образа крестьянина в природе, то, как Брейгель соединил коренастую фигуру бедняка и землю на которой стоит бедняк – вот что существенно для опыта художника. Вообще то, как ван Гог трактует фигуру в пейзаже (допустим, два крестьянина идущие по дороге в работе «Кипарис под звездным небом» или прохожие в картине «Желтый дом» или фигурка жнеца, потерявшегося в огромном поле), - это усвоенная из уроков Брейгеля манера подчинить персонаж заднего плана ритмам ландшафта, вписать человека в пейзаж как дерево. То, что ван Гог постоянно держит в памяти брейгелевское письмо, доказывать не стоит: «пейзаж стал напоминать средневековые картины Брейгеля Мужицкого»…подобные фразы в письмах встречаешь часто.

Пресловутый хозяин в «Ночном кафе» в Арле (ван Гог фактически назначил его распорядителем «ада», места, где, согласно замыслу художника, «можно сойти с ума и совершить преступление») – фигура в белом костюме, вставленная в пекло картины – напоминает то белесое головоногое чудище на первом плане картины «Безумная Грета», того инфернального «трактирщика», что предлагает тарелку с едой – в то время, как вокруг все горит и рушится. Общая карнация картин «Безумная Грета» и «Ночное кафе» - та же: раскаленный красный цвет ада смягчен охристыми тонами: у Брейгеля – выжженной земли, у ван Гога – дощатого пола. Оранжевое зарево горящего города у Брейгеля и оранжевое зарево ламп у ван Гога (жаркий ореол темного желтого хрома вокруг ламп в картине «Ночное кафе» сознательно уподобляется зареву пожара) – не просто схожи, но сознательно напоминают об адском огне. То, что в «Ночном кафе» изображен ад, подтверждает, помимо высказываний в письмах, и картина Винсента ван Гога «Красные виноградники», написанная 10 ноября 1888 года, всего через два месяца после «Ночного кафе», написанного 6-ого августа.

«Красные виноградники в Арле»

Ван Гог писал быстро, по картине в день, но затем в течение некоторого времени продолжал жить с мотивом: тревожный красно-оранжевый перешел в картины, посвященные аллее Алискамп, а темно-желтые круги света от ламп из «Ночного кафе» стали раскаленным солнцем в трех вариантах «Сеятеля». Когда цвета уже пережиты по отдельности, ван Гог сызнова объединяет палитру, как то и было в «Ночном кафе», он возвращается к сочетанию красно-оранжевого и раскаленного желтого круга – пишет «Красные виноградники». Эта вещь напоминает ад Босха, причем нет ни малейшего сомнения, что сходство самим ван Гогом осознано: художник говорил об аде, когда рисовал ночное кафе, но в «Красных виноградниках» он метафору усугубил. Пекло красного цвета содержит весь спектр красной палитры, от пурпурного до вермильона, мазки извиваются как языки пламени, согнутые фигуры сборщиков винограда корчатся в адском огне работы.

«Ночное кафе» ван Гог пишет, согласно собственному утверждению, противопоставляя эту вещь «Едокам картофеля»; нарисован не дом, но место, где бродяги нашли временный дом, приют нищих; обездоленные спят за столами, на которых стоят пустые стаканы (из этой картины вышла «парижская школа») но этот случайный дом – оказался адом. Едоки картофеля переносят нужду в семье и коммуне – Иисус мог прийти в Эммаус, в дом бедняка, но в ночной притон Иисус не придет. И «Ночное кафе» и «Красные виноградники» не типичны для Арльской утопии; и дело, вероятно, не в том, что даже в идеальном месте ван Гог страдает от одиночества. Вероятно, он относился к этим вещам, как к необходимой правой части триптиха мироздания – подобно готическим художникам Бургундии он посчитал необходимым написать ад.

В Арле, в Овере, в Сен-Реми - в череде «бургундских» картин – в живописи ван Гога все чаще возникает «готический» почерк, свойственный бургундской живописи. Художник рисует крыши домов, ветки деревьев столь острым и колючим жестом, что даже мирный пейзаж превращает в драматический. Ирисы – наиболее готическое из растений, напоминающий горгулью на крыше собора, с его стреловидными листьями и вычурно-готическими цветами – ван Гог пишет несколько раз; по сравнению с щедростью подсолнуха ирис с его сочетанием хрупкости и острой формы, характерным для готики, («Натюрморт с ирисами» 1889 г. Метрополитен) все прячет в себе, ничего не отдает, это обреченный, но упорный цветок.

«Натюрморт с ирисами»

«Овраг Пейруле» выстроен как купол храма, с явственными нервюрами, с аркбутанами, и ощущение готического собора возникает неотвратимо. «Карьер около Сен-Реми», «Оливковые деревья» - изображают типично готические формы: облака над оливами клубятся точно купол, пересеченный и сформованный нервюрами, пересечения и сочленения ветвей деревьев образуют аркбутаны и колоннады, таинственные проходы между стволами напоминают темные нефы, – в каждой своей картине ван Гог возводит готический собор. Манера выстраивать собор из пейзажа возникла внезапно, и его готическая, устремленная вверх перспектива образовалась вдруг, случайно. Апофеозом готического периода ван Гога стали холсты с кипарисами, Винсент ван Гог увидел в темных кипарисах, почти черных, настолько густая листва была плотной и не пропускала солнца, сакральный символ – причем, не сразу осознал, что это за символ; он, книгочей, черпавший сведения из самых неожиданных источников, увидел в кипарисах символ смерти, ссылался на Египет, и тп. Могучие высокие силуэты пирамидальных деревьев, прорезающие сухой, залитый солнцем, ландшафт, и впрямь могут напомнить о египетской пластике. Когда ван Гог стал писать кипарисы – в своей новой манере, крутящимся мазком, переплетая мазки как нервюры и аркбутаны, когда он покрыл тело кипариса на холсте тысячью плотных, колеблющихся, стремящихся вверх мазков – сам собой возник образ собора. Особой изощренности в нанесении сотен вертящихся, устремленных вверх штрихов ван Гог достиг в рисунках кипарисов, выполненных пером. С кропотливостью и усердием, тем более странным, что рисовал ван Гог в состоянии, близком к экстатическому, в сильном возбуждении. То была его особенность: во время сеанса рисования он приводил себя в состояние чрезвычайного волнения, которое как правило исключает сосредоточенность, но он, однако, работал – причем волнение помогало ему выполнять механическую кропотливую работу (наложить тысячи одинаковых штрихов это, помимо прочего, весьма кропотливое дело) с энтузиазмом. С таким энтузиазмом новаторы обычно плещут краску на пол, рвут холсты, совершают какой-нибудь резкий и малоосмысленный жест; но ван Гог умел сохранять такой энтузиазм и экстатическое напряжение в течение долгого времени; его особенностью было распределение этого экстатического напряжения, так сказать, порционно – на распределить на монотонную, равномерную работу по нагнетанию страсти. В готических соборах напряжение нагнетается благодаря сменной работе нескольких поколений. Мастер, исчерпав запас энергии, отходит от дел, его сменяет другой мастер, надстраивает колонну, возводит второй аркбутан подле первого, затем приходит третий мастер, усугубляет впечатления истонченных, но сплетенных усилий – и так возникает пламенеющая готика. Ван Гог делал всю работу один. Кипарисы ван Гога – совершенное произведение пламенеющей готики. Нет более прямой аналогии в истории искусств нежели кипарис ван Гога и Амьенский собор или собор Св. Бове в Генте, или брюссельская ратуша. Глаз Винсента, его зрительная память и, что важнее, подсознание, сформированное готической культурой, которая окружала его и в Антверпене, и в Брюсселе, повела его тем путем, каким шли до него бургундские художники двора Филиппа Доброго.

"Кипарисы"

И, если считать «кипарис» ван Гога образцом его позднего стиля, таковой следует характеризовать как «пламенеющую готику». Сакральный характер картин этого цикла усугублен тем, что ван Гог, сообразно тому, как он приучил себя писать структуру листвы, стал писать структуру света – а именно рассеянный свет звезд. Ван Гог возле каждой звезды рисовал своего рода мандорлу, светящуюся сферу, образованную веером мазков, словно танцующих в хороводе вокруг звезд. Такое звездное небо напоминает о средневековых миниатюрах, или о картинах мастеров возрождения, скажем о Амброджо Лоренцетти. В картине «Звездная ночь» ван Гог создает совершенную мистерию, уже вовсе не связанную с прямыми натурными наблюдениями: пламенеющая готика собора-кипариса устремлена в иссиня-черное небо, на котором сферы света образованы вокруг звезд и луны. В городе, написанном под кипарисом, вспыхивают огни, вплетая всполохи медового света в холодный лимонный свет звезд. Поперек глубокого ультрамарина неба Винсент ван Гог пишет Млечный путь (или, возможно, след кометы) – спираль света, закручивающую все мистическое пространство картины в единый круговорот бытия. «Звездная ночь» - картина религиозная, это не вызывает сомнений; но, приняв это, следует считать религиозными также и пейзажи с оливами, и ландшафты оврагами. В картине «Кипарис на фоне звездного неба» Винсент пишет в небе одновременно и солнце и луну; такой эффект иногда можно наблюдать, но использовали его живописцы редко, бывает только в иконах.Так, волею случая, вновь сложился синтез фламандской и французский школ, соединившихся в Провансе, и вновь возник тот самый бургундский стиль, который именно таким вот образом и складывался в XV веке. Ван Гог стал последним художником Бургундского Ренессанса.

Именно в этот год, в письме к Бернару он, наконец проговаривает буквально свое кредо – религиозного художника: «Христос — единственный из философов, магов и т. д., кто утверждал, как главную истину, вечность жизни, бесконечность времени, небытие смерти, ясность духа и самопожертвование, как необходимое условие и оправдание существования. Он прожил чистую жизнь и был величайшим из художников, ибо пренебрег и мрамором, и глиной, и краской, а работал над живой плотью. Иначе говоря, этот невиданный художник, почти непостижимый для такого грубого инструмента, как наш современный нервный и тупой мозг, не создавал ни книг, ни картин, ни статуй: он во всеуслышание объявлял, что создает живых, бессмертных людей. Это чрезвычайно важно, и прежде всего потому, что это — истина. Этот великий художник не писал книг; христианская литература в целом, бесспорно, привела бы его в негодование, и лишь немногие ее произведения, например, евангелие от Луки и послания апостола Павла, столь простые в их грубо воинственной форме, избегли бы его осуждения. Христос, этот великий художник, гнушался писанием книг об идеях (ощущениях), но не пренебрегал живой речью, особенно притчами. (Каков сеятель, такова жатва, какова смоковница, и т. д.) И кто осмелится нам сказать, что он солгал, когда, с презрением предрекая гибель творений Рима, возгласил: «Твердь небесная и земная прейдет, а слово мое пребудет». Эти бесхитростные слова, которые он, как расточительный вельможа, не соблаговолил даже записать, — одна из высочайших, нет, высочайшая вершина, достигнутая искусством, ставшим в его лице подлинно творческой силой, чистой творческой мощью».

Автором этого письма наряду с ван Гогом мог бы стать Микеланджело. Цель ван Гога – возродить Возрождение и, через коммуну равных, через республику художников приблизиться к христианизации искусства – не следует толковать как то, что ван Гог хотел сделать искусство инструментом церковной идеологии.

Напротив, он понимал самого Иисуса как художника, и живопись, согласно ван Гогу, должна была – в соответствии с замыслом Иисуса – стать проповедью любви к ближнему, основанием сострадания, доказательством равенства. Только и всего: это, как казалось, ван Гогу, самоочевидно.

Ван Гог жил как проповедник и вел себя как проповедник: в каждом его письме содержится назидание, моральное внушение. Мало того, что это выглядит подчас назойливо, но, собранные вместе, эти проповеди превращаются в евангелие самого себя – в конце концов, все те рисунки, которые рисовал ван Гог, все те картины, которые он написал, и все его письма – это попросту его собственное жизнеописание. Художники как правило (до ван Гога так и было) пишут сюжеты из Нового Завета, сюжеты из истории, рисуют пейзажи, впечатлившие их красотами, создают портреты знаменитостей. Но ван Гог темой своего творчества сделал собственную биографию. Даже самоубийство художника, даже его душевное расстройство вошло в сюжет органично и украсило жизнеописание. Этот метод использовали радикальные, бунтарские художники ХХ века: Генри Миллер, Чарльз Буковски, даже Лимонов; авторы с изощренной искренностью записывали все, что с ними происходит, и чем вульгарнее была подробность, тем более искренним представал автор. К сожалению, эффекта писем ван Гога и собрания его картин – упомянутым писателям добиться не удалось. Секрет жизнеописания ван Гога прост: художник любит мир, он искренне влюблен во все живое. Ван Гог не имел врагов, подобно Иисусу, даже те, кто его презирал, считал безумцем, говорил про него дурное – даже они не вызывали его ненависти. Любое явление природы, каждого человека он считал неповторимым произведением Господа.

Ван Гог исходил из того, что в каждой вещи есть спрятанная душа, в предмете спит непроявленная сущность — буквально каждый предмет следует оживить, увидеть в природе не стихию, но индивидуальную душу.

"Подсолнухи"

Большинство замечательных художников рисует природу как иллюстрацию своего настроения: мы знаем, как шумит гроза Камиля Коро, как хлещет волна на картинах Курбе. Но есть ли душа у дубов, есть ли сознание у волны, неизвестно; известна страсть художника. В картинах ван Гога всякий кипарис и всякий подсолнух — одухотворен, наделен индивидуальной судьбой. Когда ван Гог рисует предметы: хижины, коробки спичек, конверты, башмаки, траву — он рисует биографию и душу предмета, его онтологию. «Кресло Гогена» и «Стул ван Гога» — портреты; не просто характеристики людей, выраженные через принадлежащие им вещи (как пиджак эпохи Москвошвея рассказывает о судьбе Мандельштама). На картинах изображены портреты данных предметов, а не портреты людей, ими обладавших: кресло стало живым и наделено биографией, и данное кресло — отнюдь не Гоген, оставшийся за рамой. Когда ван Гог пишет траву, что дышит и шевелится при порывах ветра, он пишет отдельно всякую травинку, и в лугу, написанном ван Гогом, можно видеть подобие общества, сочетание разных характеров и воль. Разумеется, христианин должен любить всех людей, но любить совсем уж каждого – дело непростое: степень концентрации в любви крайне важна. Невозможно с равной интенсивностью любить все время и всех, каждый день – и каждого; один день нас посещают сильные эмоции, а наутро душа расслабляется. И в жизни мы обучились неравномерность своей душевной состоятельности припудривать. Однако картина — свидетель страстей художника— запоминает именно равномерность усилий, и выдаст тот день и ту минуту, когда мастер любил вполсилы, чувствовал менее интенсивно. Неравномерность переживания часто видна у неплохих, но не великих художников: небо мастер писал без особых волнений, а когда дошел до кроны дерева, вдруг возбудился. Казалось бы: если нечего сказать про небо, так зачем писать небо? но что делать, если в композицию небо попало. Человеку свойственно уставать в эмоциях — невозможно с равным энтузиазмом радоваться Божьему миру каждый день. Уникальное свойство ван Гога состояло в том, что он поражался красоте и содержательности тварного мира — ежесекундно. Там, где другой живописец (скажем, Вламинк, который ван Гогу подражал) обойдется общим планом, ван Гог найдет мелочи, от которых щемит сердце. Не просто «заметит подробность», но пишет ради каждой подробности: так раскрылась почка, так изогнулась травинка. Посмотрел, запомнил, содрогнулся. В этом въедливом взгляде не пропускавшем мелочей, тоже сказалась бургундская выучка; эта эстетика (родственная ван дер Вейдену или Брейгелю) усугублена в случае ван Гога его насущной потребностью всех освободить: камень от плена камня, башмак от унизительной судьбы башмака, травинку от косаря. Именно в Арле это свойство: видеть мир в тысяче спрятанных лиц и каждому сострадать — раскрылось вполне.

Однажды ван Гог писал хижины в Овере, когда внезапно подул ветер, и хижины под ливнем и ветром преобразились. Сам он рассказал так: «я увидел в них доказательство того, что даже человек нелепого вида и поведения или склонный к эксцентричным причудам, когда его поражает настоящее горе и подавляет беда, может стать подлинно драматической, неповторимо характерной фигурой»; всякий предмет, попав в его картину оживал – не становился антропоморфным, но оживал – хижина делалась живой хижиной, башмак – живым башмаком, дерево – живым деревом; и космос, состоящий из мириад звезд и блуждающих планет, из бесконечного количества упорных клубящихся мазков, сделался самостоятельным существом. Клубящаяся структура на холсте ван Гога становится портретом космоса – однажды он написал автопортрет на фоне космоса, за спиной художника вихрь мазков, приведенных в движение общим свободолюбивым замыслом мироздания.

4.

Как правило, он писал картину за один сеанс, то есть — за один день. Иногда в день писал две картины: например за один день написаны две картины «Жнец».

Впрочем, так быстро в ХХ веке работали многие (не Сезанн, разумеется) — и Гоген, и Сутин, и Шагал, и Пикассо. Индульгенцию на это выписал Делакруа, сказавший однажды: «нельзя разделить на фазы прыжок» — с тех пор эта невозможная для академической работы поспешность была узаконена; но в случае ван Гога поспешностью такой метод назвать трудно: слишком кропотлив художник был в работе. В картине «Яблоневая ветка» вырисован всякий листик, каждая веточка, вещь написана с той же тщательностью, с какой награвирована средневековая гравюра, с тщательностью Дюрера. Нольде или Вламинк, полагая, что следуют за ван Гогом, позволяли себе махнуть кистью неряшливо — было бы темпераментно; Винсент ван Гог писал с патологической въедливостью, с подробностями, какие мог разглядеть лишь бургундский живописец. Он писал чашечки цветов и фрагменты коры, завитки кипариса, гребни волн; и при этом, всю работу выполнял за один сеанс - то, что обычно живописцы осваивают за недели кропотливой работы, он умел написать за день упорного труда. Специального технического приема не было — это было экстатическое состояние, в котором у человека повышается порог внимательности. Такого рода «внимательность» была непеременным свойством, которое он требовал от людей, от самого себя, которое исключительно ценно в человеческих отношениях, - и та коммуна, которую он основал в Арле, и та школа, которую он сам олицетворял, превыше прочих дисциплин ставит внимание к ближнему – не функциональное, не производственное, но просто любовное.

В истории искусств есть примеры школ, где создавали образ нового времени; помимо классических итальянских академий, часто говорят о Баухаузе и ВХУТЕМАСе, как о проектных мастерских, в которых сформировались критерии новейшего искусства. Данные школы возникали в связи с конкретными социальными проектами, готовили функционеров, обслуживающих социальные проекты – причем сами проекты были отнюдь не гуманистическими. В этих школах в начале ХХ века работали сотни художников-авангардистов, они полагали, что изобретают новый утилитарный язык искусства и общения, тем самым участвуют в создании нового общества. Совокупный продукт труда обеих этих школ не превышает количественно сделанного одним-единственным ван Гогом за один-единственный год в городе Арле. Это весьма удивительно, в это трудно поверить, однако это факт. Десятки преподавателей внушали студентам принципы «нового», занимались упражнениями, стараясь объяснить как рушить привычную форму, ставили эксперименты, дрессировали последователей. В архивах этих мастерских (изрядно пострадавших от войн, и тем не менее, уцелевших) находятся эскизы, наброски, подмалевки, беглые чертежи – и совсем мало реальных произведений: собственно, цели создавать произведения и не было. Баухауз и ВХУТЕМАС — школы, нацеленные на прикладное строительство и функциональность, на организацию и демократический регламент. Баухауз и ВХУТЕМАС просуществовали больше десяти лет, из их стен вышли любопытные персонажи, но под рост ван Гогу — ни одного. Пафос обоих школ состоял в поточном, промышленном производстве искусства; ван Гог основал школу противоположную обоим этим мастерским.

Ван Гог придумал и основал «мастерскую юга», заложил принципы гуманистического искусства нового времени, описал эти принципы в письмах друзьям, оборудовал свой дом для работы творческого содружества и создал сто девяносто великих картин. Один человек за один год. В 1888 г, после отъезда Гогена, когда он отрезал себе часть уха и отдал ухо проститутке со словами «Истинно говорю тебе, ты будешь меня помнить», Ван Гог пишет «Автопортрет с перевязанным ухом». Изуродовал он себя в наказание за то, что открыл бритву, шагнув к Гогену. Свое лицо он пишет на фоне стены, закрашенной в красный и оранжевый цвета, дурные, адские цвета «Ночного кафе». Ухо завязано, на голове нелепая меховая шапка, которую художник любил; во рту трубка и клубы дыма, написанные лимонными вихревыми мазками, подобно тому, как он пишет сияние звезд, стелются по красному фону. Человек смотрит с портрета спокойно, он даже курит, пускает дым, старается показать, что владеет собой. У человека глаза поставлены слишком тесно, оттого взгляд концентрированный, пристальный; человек устал, но еще будет работать. Ван Гог написал много автопортретов, но этот – написан с полным осознанием того, что картина должна называться Ессе Номо.

«Автопортрет с перевязанным ухом»

Арльская коммуна — вполне определенная школа. Это — анти-конструктивизм, и анти-дизайн, это анти-импрессионизм и анти-академизм. Это была школа, противопоставленная как декоративно-салонному, так и функциональному характеру искусства. Ван Гог внедрил принципы диаметрально противоположные: органичное развитие, индивидуальное становление, абсолютную свободу, любовь — которая является единственным стимулом работы. Любовь, которую следует воплощать, согласно правилам школы, не абстрактна – это любовь к Богу, который требует пожертвовать собой ради ближних. Звучит пафосно, однако картина «Автопортрет с перевязанным ухом» значит именно это.

Важно и то, что Арльская коммуна, эксперимент культурного синтеза (по типу бургундского) существовала в мире, в котором деление на враждебные нации, на сильных и слабых – оформилось к тому времени настолько четко, что сделало мировую войну неизбежной. При жизни ван Гога началась оккупация Англией Южной Африки; компания де Бирс, Капская республика, первая англо-бурская война 1880-1881, присоединение Трансвааля – ему, как голландцу, все это было известно; англо-бурская война переживалась во Франции как варварский колониализм, впрочем Гоген, живший в это время во Французской Полинезии мог бы многое рассказать о французском колониализме. В 1904 г. профессор Оксфорда Хэлфорд Маккиндер читает важную лекцию «Географическая ось истории», заявляет, что девственных земель не осталось, следовательно усилится борьба за передел мира, затем публикует основания геополитики; писатель Герберт Уэллс пропагандирует евгенику, улучшение потомства, уничтожение слабых, в 1901 году публикует «Предвидения», где в числе прочего спрашивает: «А как новая республика обойдется с низшими расами, с желтыми…с черными… с теми, в ком видят термитов цивилизованного мира, с евреями?». Весьма скоро будет дан ответ на этот вопрос. А пока во Франции выходит «Аксьон Франсез» («Action Francaise”), это националистическая газета националистической партии; вместе с Шарлем Морреасом основал эту газету Леон Доде, сын Альфонса Доде (того, кем восхищается Винсента, чьи романы инициировали переезд в Прованс). Во время правления Петена Леон Доде станет коллаборационистом: история каждый год придумывает все новые проверки. Даже Марсель Пруст, еврей, гомосексуалист и дрейфусар, читает Аксьон Франсез каждый день – настолько бойко написано.

Логика рынка требует передела мира, но Арльская коммуна противопоставлена рынку, отрицает рыночные отношения, присущие искусству. Школа Арля — это школа невозможного при капиталистических отношениях, нерыночного искусства. Сегодня существует миф, будто искусство неизбежно связано с рынком; это неправда. Рынок в искусстве возник далеко не сразу: никто не собирался перепродать Сикстинскую капеллу, художники Ренессанса часто бедствовали, но им в голову не могло прийти рисовать нечто, что лучше продается. Принципиально важно, что ван Гог – голландец, именно голландец восстал против традиций «малых голландцев» (тех, кто собственно и принес рынок в искусство) — восстал так же, как его предшественник Рембрандт.