Автор: Диляра Тасбулатова

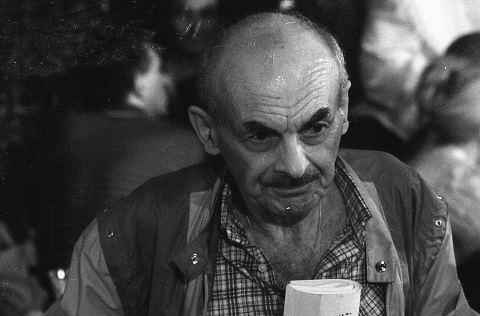

Евгений Евстигнеев, человек, так сказать, из народа, был уникумом, явлением далеко не местного масштаба, артистом, что называется, эпохальным: ни один эпитет из числа самых что ни на есть превосходных в его случае не будет преувеличением. Даже Рязанов говорил, что не понимает его тайны. И не только он.

Гений перевоплощения

…Удивительно, что пока еще ни один театровед (или я чего-то не знаю?) не написал солидного труда о Евстигнееве, в частности, о его театральных работах: вышла лишь книжка воспоминаний, «Я жив…» называется. Очень хорошая, емкая, где великого актера вспоминают его друзья, соратники, жёны, коллеги, игравшие вместе с ним на одной сцене. Прекрасно, замечательно, и все же хотелось бы прочесть не мемориальный сборник, а том поувесистей, со своим внутренним сюжетом, анализом каждого спектакля и евстигнеевской роли персонально, режиссерской концепции et cetera; даже странно, что никто не обременился. Хотя имел «под рукой» сверхгения, о котором, боюсь, даже Феллини, доведись ему узнать Евгения Александровича, не смог бы, при всей своей маниакальной требовательности, сказать, что он лишь «приближался» к совершенству (как он отзывался о Джульетте Мазине и Мастроянни).

Дело в том, что Евстигнеев не «приближался», а в самом деле был совершенством: написав такое, всегда боишься, что твои слова воспримут как обычную дань уважения и привычное интеллигентское славословие, ведь и слова стираются от частого их употребления. Тем более что выдающиеся актеры существуют, и их тоже приходится описывать теми же эпитетами, при всем богатстве русского. Скажем, Олег Борисов, мой фаворит, в котором действительно было что-то «потустороннее» – что-то такое, что поневоле вздрагиваешь при столкновении с этим огромным фантастическим миром, который сразу и не вместишь, если вообще вместишь: порой и с ужасом, которым он мог наполнить роль – ну, скажем, в «Слуге».

Евстигнеев же, помимо всех остальных его достоинств (музыкальность, пластичность, общая одаренность, артистичность), был, несомненно, гением перевоплощения. Как мечтал Станиславский, оставаясь при этом самим собой – минимум грима, редко – парик, «толстинки» (это когда под костюм ватные валики надевают), всех этих окладистых бород, пышных усов и пр., чего Евстигнеев не любил. Как рассуждал Максудов в «Театральном романе» – это и я, и не я, понимаете? («Я» тут очень важно, это же не маскарад, не полное переодевание и «притворство», актер всегда должен какой-то частью своей индивидуальности присутствовать в роли, наделив ее чем-то личным).

Понимаете? Да вроде как и понимаем, хотя порой различить трудно: между кривлянием, то есть перевоплощением внешним, ужимками и прыжками, набором масок и прочего реквизита актерской техники и до великого «и я, и не я», когда ты и узнаваем, и совсем другой, – как выяснилось, сотни градаций. Хотя сам Евгений Александрович скромно рапортовал, что, мол, просто у меня этих масок, выражений лица, «гримас» очень много, штук двадцать с лишним, а у плохого актера три, ну или шесть примерно. А я типа их тасую – и все хорошо, все окей.

Не верьте. Ничего он не тасует, хотя техника всегда нужна, ее годами оттачиваешь, понятно. И маски есть в запасе, само собой. Но его случай другой – такой, что сложно объяснить, вот и великие не могли понять, как это без швов сделать. Я ведь, говорил Рязанов, даже у Смоктуновского их вижу, швы эти – а тут, хоть убей, нет как нет.

Веет где хочет?

…Кто-то, уж не помню кто именно, поражался, что Евстигнееву, в общем, в семье могли мало что дать – вопреки тому, что дух, ясное дело, веет где хочет. Мать у него была простой женщиной, книг, боюсь, в доме не водилось, жизнь была, видимо, нравственная, но простая, скудная во всех смыслах, строгая, без излишеств – и без излишеств культуры в том числе. Учитывая, что культура в принципе – «излишество». Она была против актерства сына, причем категорически, даже просила руководство завода, где юный Женя работал слесарем, не отдавать ему документы, когда он собрался – впрочем, чуть ли не в шутку, не веря в успех, – попробовать свои силы на вступительных экзаменах в Горьковское театральное училище. Сводный его брат, поступив туда, «загулял» и даже пропал неизвестно куда, напугав Женину мать до смерти, отца же давно не было на свете, умер и отчим. Мария Ивановна, женщина деревенская, фрезеровщица на заводе, считала актерство блажью и «развратом», сильно переживая, что ее обожаемый отпрыск пошел по дурной дорожке – неизвестно, поняла ли она потом, с кем имеет дело, с гением какого масштаба и разворота. Причем в лице собственного сына – большое, как известно, видится на расстоянии. Слава одного великого поэта, знаю из первых уст, как-то даже стесняла его мать, женщину при этом образованную – сделай он карьеру профессора, ученого, преподавателя, ей бы это больше пришлось по душе. И даже когда пришел успех, и вся страна смотрела на ее чадо как на небожителя, она все сетовала – эх, не сложилась жизнь…

Кадр из фильма 'Странные люди'

Позже многие писали, что Евстигнеев появился буквально из ничего, из узкого мирка нищей российской глубинки, разговоров о засолке огурцов, рыбалке, повсеместной дикости, пьянства и привычно унылого, из века в век, бытования. В отличие от Шукшина, который при всем своем таланте так и остался гением места, Сросток, откуда был родом, как, собственно, и другие писатели-деревенщики, Евстигнеев сумел подняться до вселенских масштабов. И если Шагал возвысил провинциальный Витебск, окраину империи, до «небесного града», то Евстигнеев не то чтобы забыл свою глубинку, но как бы «улетел» от нее наподобие шагаловских любовников, при этом не стыдясь своего происхождения, но и не выпячивая его без надобности. Рубаху на груди не рвал, но и не прикидывался столичным снобом. Какой уж есть, что называется.

При этом – сказал как-то Константин Райкин – дар такого уровня не потерялся бы среди светил масштаба Мерил Стрип, Лоуренса Оливье, Пола Скофилда или Марлона Брандо. Господи. Да не то что не потерялся бы (почему, собственно, «бы»?), но многих и превзошел – как превзошел всех, каких угодно гениев, в театре, «Современнике» и МХАТе, при этом никогда не вылезая вперед и не топя партнера, не премьерствуя в ущерб другим, никого не унижая и не возвышаясь над труппой.

Идем на Евстигнеева

По окончании училища Евстигнеева, который, слава тебе, господи, не спился, не исчез, как опасалась его мать, не «загулял», направили во Владимирский областной театр, который долго носил имя тов. Луначарского, покровителя искусств при Ленине и автора, между прочим, редкостных по своему идиотизму пьес, которые я даже как-то сподобилась прочесть, помирая со смеху. Сколько ни просили назвать театр именем Евстигнеева, именно здесь, во Владимире, получившего первое крещение и прославившего этот театр, воз и ныне там – выдающийся драматург Луначарский, покровитель искусств при большевиках и автор диких графоманских опусов, из названия театра, правда, исчез, но и Евстигнеев не появился – странное упорство. Именно здесь начинающий артист (от горьковского ТЮЗА он наотрез отказался – роли волков и зайцев, видимо, счел уж слишком примитивными, хотя я посмотрела бы, причем с огромным удовольствием, и их тоже – в его-то исполнении) начал так блистать, что впервые в этот театр стали ходить «на Евстигнеева», с аншлагами и мольбами о лишнем билетике. Наверно, весь город здесь перебывал, пока Евгений Александрович, а тогда просто Женя, осваивал все свои роли, числом более двадцати, в пьесах Шеридана, Гоголя и Шекспира: и так называемую классику, и советский рев. авангард, прославившись больше как комик. Ирина Мазуркевич, вдова актера Равиковича, который отработал положенное вдалеке от столиц, как-то сказала, что провинциальная выучка для актера – настоящая школа, тренинг, после которого подлинный талант, приехав в столицу, не затеряется – вот в столице, где можно годами прозябать на «кушать подано», наоборот, вполне себе может пропасть.

Другой вопрос, что иному и целого мира мало – и Евстигнеев из их числа: и не то чтобы ему нужна была более культурная среда, человеком он был сокровенным, совсем не внешним, весь в себе, как это ни странно прозвучит, – ему другое было потребно. Зуд таланта, что называется, а говоря точнее, – гениальности: он чувствует, что перерос Владимирский театр и амплуа комика, при одном появлении которого зал начинает буквально реветь от восторга.

В Москву, в Москву, в Москву!

И он снова уезжает, уже в Москву, в Школу-студию МХАТ, и на вступительных, после патетичного «Римляне! Сограждане и друзья!» вдруг замолкает, напрочь забыв монолог Брута из шекспировского «Юлия Цезаря», тут же растерянно проговорив с эдакой бытовой интонацией – «Ой, забыл…». Как ни парадоксально, его все равно принимают – причем сразу на третий (!) курс. Ему уже 28, его сокурсникам – 20, для них он практически старик, они его и кличут «Батей»: уже лысеющий, в жутком деревенском костюме «на выход» чудовищного фиолетового цвета и желтых ботинках в дырочку, попыхивающий беломориной, зажатой в углу рта, невыносимо провинциальный среди блестящей московской молодежи. От неуверенности развязный, кажущийся вульгарным, он тем не менее почти сразу располагает к себе – и даже такую столичную штучку, дочь известного оператора, как Галину Волчек (ее отец, правда, поначалу не принял новоиспеченного зятя, хотя позже они поладили). «Провинциал», с этой своей беломориной, сразу же оказывается в сильной команде: его сокурсниками становятся Мих. Козаков, Басилашвили, Доронина, Сергачев, все – индивидуальности, личности уже с младых ногтей, красавцы и красавицы, таланты и денди. Мхатовская школа будущих звезд на пороге больших перемен – именно здесь складывается ядро будущего театра «Современник». Тот редкий случай, когда ты чувствуешь, что и родился вовремя, и попал прямо в точку – в эпицентр исторического времени перемен (не без догляда и цензуры, конечно, как же без этого, но все же). Уже, слава тебе, господи, не сталинские заморозки, хотя от смерти отца всех народов и примет относительной свободы, потепления политического климата их отделяет всего-то несколько лет.

«Современник»

Для Евстигнеева наступает пора расцвета – его «Голый король» (спектакль, правда, подвергался остракизму, но тут вмешалась всесильная Фурцева, тогдашний министр культуры) становится театральным хитом, мигом прославив молодого актера. Ефремов, сразу почувствовав потенциал Евстигнеева, дает ему или главные, или выразительные, выигрышные роли (хотя он может, как говорится, сыграть и тумбочку, и ТАК промолчать целый спектакль, что все только на него и будут смотреть, и одной спиной сыграет – были прецеденты).

Чернышев в «Декабристах», император Александр II в «Народовольцах», Сатин в горьковском «На дне», Дорн в «Чайке»: эти постановки с его участием вошли в историю отечественного, да и мирового театра. Преданный Ефремову до конца (к сожалению, как выяснилось впоследствии, без особой взаимности) Евстигнеев последует за своим другом, соратником, учителем во МХАТ, где играет и Чехова, и современных драматургов – Рощина, Гельмана, Зорина.

Оба они, Ефремов и Евстигнеев, улавливают дух времени даже чисто интонационно, соединив в манере игры бытовую, негромкую речь с артикулированной мхатовской. Это, кстати, очень важный момент: театральная патетика, над которой еще Толстой потешался, и «каша во рту» стиля док., тихие голоса вместо выспренних, поставленных, интонационно выверенных, громких, слышных и на галерке, – и разговорная речь, приземленная, «жизненная» – смешать эти стили, создав нечто новое, опустив величавое до понятного, близкого, лишенного пафоса, не теряя при этом глубины смыслов – вот что такое, судя по всему, «Современник» начала шестидесятых.

Старый пионер

Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

В эти же годы Евстигнеев начинает сниматься, став чуть ли не национальным героем, сыграв пионервожатого Дынина в прелестной комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», до сих пор не устаревшей. Как ни смешно, и с этой «детской» картиной были проблемы, ибо в персонаже Евстигнеева заподозрили страшное, карикатуру на самого Хрущева: парадоксально, но картину как раз он и разрешил, видимо, не поняв намека, и в результате «Добро пожаловать» не лег на полку, а слава Евстигнеева прокатилась по всей, как говорится, необъятной нашей родине. Дынина, «отрицательного» персонажа и бюрократа, цитировали, вспоминая его словечки, этот его казенный бред. Играя инициативного дурака, «волосы дыбом, зубы торчком, старый дурак с комсомольским значком» (была тогда такая частушка), Евстигнеев, ни много ни мало, изобразил нам всю Советскую власть, с ее подобострастием, ненавистью к малым сим, нелюбовью к безгласным, к детям, например, официозом, административным восторгом и пр. Этому великовозрастному идиоту здесь противостоит невинный пионер Костя Иночкин, талантливый Витя Косых, будущий «неуловимый», стихийное дитя, «вождь краснокожих», ребенок изобретательный и в то же время чистый как ангел. Блестящий и одновременно «коварный» сценарий Семена Лунгина и Ильи Нусинова, в котором партократы почуяли что-то неладное (и были правы), обычным зрителем воспринимался как прелестная детская комедия, непритязательная и милая – собственно, в своем роде так и есть. Плюс невероятное обаяние, точный кастинг – особенно Витя и Евстигнеев, Давид и Голиаф, два полюса – чистоты и лживости, прогнившей системы против светлого детства. И, заметьте, никаких накладок – более полувека прошло, а фильм всё не стареет и не стареет: видимо, потому, что там нет ни одной уступки советскому морализаторству, пионер-всем-пример. Да и какой «положительный» пример может нам подать самостийный «хулиган» Иночкин, самовольно переплывший речку? Ясное дело, отрицательный. На зарядку становись, вы же будущие коммунисты, светлое будущее человечества.

Вся эта лабуда, между прочим, продержалась довольно долго – во времена моей тревожной молодости я как-то подрядилась воспитательницей в пионерлагерь на лето – не скажу, что он был похож, как сейчас модно говорить, на «концентрационный», не будем преувеличивать, но Лениным дети таки клялись, рыдая: она же Лениным клялась, плакала одна девочка, и нарушила клятву. Тем, кто плохо убирал в палатах (какое-то больничное название, заметьте), выдавали куклу-замарашку Катю, выставив ее в окне как знак позора, тем же, кто старался с уборкой, – куклу Машу, выражение резиновой физиономии которой можно описать как восторженность, граничащую со слабоумием. Директор лагеря был не таким ретивым, как Дынин, ибо попросту воровал – детские простыни (веяние нового времени), например, ну и там по мелочи.

Евстигнеев здесь играет не просто ретивого болвана, но болвана, взлелеянного на подобострастии, как говаривал Достоевский, описывая мелкого чиновника: то бишь это уже архетип, а не просто тип. Интересно, что Дынина тем не менее полюбили – несмотря ни на что: с оттенком насмешки, конечно, но таки полюбили. Особого гнева он точно не вызывал, ибо болван, но смешной болван, забавный. Фильм посмотрели миллионы, и до сих пор смотрят, цитируют, а вспомнив, улыбаются: обаяние этой комедии не стареет, сейчас его с удовольствием смотрят и тинейджеры, отдыхая от своего тик-тока.

Скверный анекдот

В шестидесятые у Евстигнеева было еще несколько выдающихся ролей – Александр Иванович Корейко в незабвенном «Золотом теленке» Швейцера, лучшей интерпретации ильфпетровского романа, где он играл в компании с тремя другими гениями, Куравлевым, недавно почившим, Юрским и Гердтом; «Зигзаг удачи», «Берегись автомобиля», а на исходе десятилетия – «Бег», где они с Ульяновым показали невозможный высший класс.

Кадр из фильма "Золотой телёнок"

Во всех этих ипостасях – тихого счетовода Корейко, авантюриста и циника, пожилого жениха, самодеятельного режиссера, отпетого негодяя Корзухина из «Бега» и генерала Пралинского из экранизации повести Достоевского, – Евстигнеев, разумеется, блистает (ну это как всегда, его обычное состояние). Тем не менее Корзухин, пребывая на экране совсем недолго (кто ж не помнит их дуэт с Ульяновым, игру в карты), и Пралинский, хотя эта роль менее известна, – могут сравниться с театральными работами Евстигнеева. Виной тому, разумеется, первоисточники, Булгаков и Достоевский – не умаляя таланта Ильфа-Петрова или кинодраматурга Брагинского, с Достоевским или даже Булгаковым и им тягаться сложно.

Кадр из фильма "Бег"

Правда, и тогдашнее начальство, и иные зрители, современные в том числе (почитывала вчера комментарии в сети), сочли фильм Алова и Наумова не иначе как издевкой и даже надругательством над священной классикой: в то время как именно эта повесть у Федора Михайловича сама по себе – сплошная издевка, одна из самых злых у него, пародийных. Пралинскому, молодому генералу, только-только вступившему в должность и исповедующему либерализм, в противовес своим коллегам, генералам постарше, сущим мастодонтам, всё мнятся монументы – народ, мол, его поймет, а он, в свою очередь, случайно заблудившись в петербургских переулках и набредя на дом самого ничтожного своего подчиненного, некого Пселдонимова, чиновника низшего ранга, в аккурат в этот вечер справляющего свое бракосочетание, окажет ему честь, как бы запросто, без приглашения, посетив гулянье. Как видно из названия, ничего хорошего из этой затеи не выйдет, монструозная свадьба с вульгарными гостями, пьяными в дым и неприлично пляшущими под визгливые скрипки, и Пралинского доведет до позора, и гулянье расстроит: ему так и скажет некий правдолюб, гость на этом карнавале ужасов, что он, мол, пришел ломаться перед низшими, выказать себя лживо благородным, искать дешевой популярности и пр. Ну, сюжет известный, как и посыл автора, но как Алов с Наумовым пластически его заостряют – отдельная песня: это даже не рожи, а хари – убожества, уроды, взлелеянные, как припечатает Достоевский, на подобострастии, с подлым и в то же время сладким чувством неискоренимого рабства (говорит ироничный закадровый голос «от автора»). Так ведь и благодетель хорош: в свое время он, человек богатый и сановный, забыл дать премию нищенствующему Пселдонимову, жалкие десять рублей к свадьбе, наградив за усердный труд в нудной конторе, а теперь тот вынужден искать два рубля на шампанское начальству: не погнушайтесь нашим скромным угощением, ваше превосходительство, окажите честь.

Кадр из фильма "Скверный анекдот"

Полуторачасовая фантасмагория – генерал среди мещанского сословья, ужасы Российской империи, взлелеянной на подобострастии и подлом рабстве, – задача посложнее, чем, скажем, дурак-пионервожатый или незадачливый жених в рязановской комедии. Посложнее и советского миллионера Корейко, которому Евстигнеев придал, между прочим, бОльший объем, чем, думаю, предполагалось, сделав его более зловещим, чем положено в комедии. Лицемерие «либерализма», стоит генералу столкнуться с «малыми сими», опекаемым им народом, мигом съезжает с его самодовольной физиономии, закончившись интенцией противоположного порядка: строгость, и только строгость. С этим народцем иначе нельзя: Достоевский, впрочем, измывается и над тем, и над другим постулатами. Никого не пощадил, как не пощадили и актеры в этой издевательской интерпретации известной повести великого ниспровергателя основ. Евстигнеев играет то на полутонах – когда в своем виц-мундире, в присутствии, улыбается кончиками губ, эдакий отец своим неразумным подчиненным; то – открыто, сатирически, на грани фола, напившись как свинья на неподобающей его чину свадьбе таких ничтожеств, как Пселдонимов и Млекопитаева (фамилии у Достоевского – тема, достойная отдельного исследования, каковое, видимо, существует). Играет, в общем, ТЕМУ – здесь, впрочем, все хороши, и Сергачев-Пселдонимов, и Никищихина-Млекопитаева, которая, цитирую первоисточник, «любила щипаться, а ума у нее никогда не было».

Недаром любители героического пополам со стерильным, точно знающие, как дОлжно (а не как есть на самом деле) так ненавидят Достоевского, писателя недоброго и приглядчивого: патриоты – за карикатуру на них, либералы – за то же самое. Он же в ответ, как мы сейчас бы выразились, тоже их «троллил», выписывая слово «обличительный» через «А»: «абличительная» литература. Имея в виду, видимо, то же самое, что позже имел в виду Чехов, говоря устами своего персонажа, что, скажем, в «Ромео и Джульетте» необязательно поминать дезинфекцию тюрем.

Евстигнеев vs Ульянов: всемогущество

По поводу же знаменитой сцены игры в карты в «Беге» Михаил Ульянов, тоже актер невиданного размаха, один из лучших русских исполнителей, сказал:

«Страшновато было начинать эту сцену. Нужны были какие-то новые приемы. Тут даже и детальный разбор по задачам ничего бы не дал. Тогда Александр Алов и Владимир Наумов, режиссеры, поразительно чувствующие актера, предложили нам снять ее импровизационно. И мы ее действительно за ночь сняли. Вот где я увидел, что Евгений неистощим на неожиданные повороты, озорные и в то же время точные приспособления, на бесконечные варианты оценок и отыгрышей. Притом все его актерские штуки рождались тут же, во время съемок, – по-моему, неожиданно и для него самого».

…Недаром актеры, способные на импровизацию, не любят, когда им показывают, вплоть до жеста, рисунок роли: когда ты и сам творец, сам-себе-режиссер, а не просто технарь, из себя изымешь: Равикович, например, переживал, что Козаков показал ему Хоботова вплоть до малейшей интонации. «Мой фильм готов, осталось его только снять», – говаривал Рене Клер (а Козаков мог бы повторить за ним, «Покровские ворота» существовали в его голове полностью еще до съемок).

Евстигнеев, впрочем, был из тех, кто мог и подчиниться, спорить он не любил – тем паче давить на кого бы то ни было, на партнера или режиссера, неважно: сделаем-с, не извольте беспокоиться. Но при этом всегда подпускал что-то свое, неуловимое, неподконтрольное: вроде как и придраться не к чему, всё на месте, рисунок тот, что ему был директивно вменен, а все же не тот.

Может (не могу ручаться, впрочем, предполагаю), в конце концов с ним перестали «связываться», махнули рукой: а, мол, делай что хочешь, положившись на его вкус полностью – как тогда Алов с Наумовым, всего-то за ночь (а кино снимается медленно, минуты три за смену, может, и войдет в окончательный монтаж, а может, и нет) сняв классическую сцену, демонстрирующую артистическое всемогущество двух гениев.

Кадр из фильма "Бег"

Сцена эта по духу театральна, конечно, кто понимает, но и кинематографична тоже, такой вот фокус-покус, без швов, как поражался Рязанов.

Из рога изобилия

Секрет Евстигнеева заключался еще и в том, что он был совершенно непредсказуем: как правило, сильный партнер примерно знает, с какой интонацией ему подадут реплику. Играя с Евстигнеевым, ни один актер этого не знал: как будто он изымал из своего внутреннего мира, копилки бесконечных сокровищ, будто сыплющихся из рога изобилия, всё новое и новое, и этого нового у него было несть числа. Собственно, такого не бывает, человек же не бесконечен: кстати, это свидетельство громадной внутренней работы – не побоюсь этого слова, работы духа, концентрации собственного бессознательного, улавливающего из мирового эфира «эйдосы»: то, что парит над нами, уловить может только гений, обращая, как алхимик, в интонационное золото.

Вновь пересматривая для написания статьи его фильмы, уже прицельно, чтобы понять хотя бы толику секрета его техники, я, конечно, так ничего и не поняла – но ведь и Рязанов, тоже гений, не понял: не понял и ни один его партнер, в том числе и из разряда блестящих, таких, как сам Ульянов, чувствующий себя в профессии как рыба в воде.

Евстигнеев к тому же – актер на пересечении, казалось бы, непересекаемого, вроде бы противоречащего друг другу: то есть объединивший вахтанговскую театральность с русским психологическим театром мхатовского типа; актер, одинаково органичный и в кино, и в театре, хотя принципы существования там абсолютно разные, даже противоположные.

Его владение залом было абсолютным: примерно, не смейтесь, как у Майкла Джексона, уже на репетициях понимавшего, как может действовать ДОЛЯ секунды (это видно из док. фильма о нем, где он просит то продлить на треть секунды, то наоборот – сократить фрагмент песни); так и Евстигнеев, чувствующий дыхание зала, ритмизировал свою роль – причем всякий раз по-разному, в унисон со зрителем.

Какое-то маркесовское воображение, расширяющее сознание – может, он потому и стяжал столь блистательную судьбу, поверх цензуры и общей провинциальности советского кино. Конечно, у него был театр – как у многих наших актеров, отрывавшихся на персонажах классической драматургии, наше кино в целом, за редкими исключениями, столь впечатляющих возможностей не давало. Гений плюс гений, драматург уровня Чехова, не говоря уже о Шекспире, плюс исполнитель, должны, по идее, давать более зримый результат, но это опять-таки не случай Евстигнеева: он-то как раз мог взрезать и условность сценария (а шекспиров у нас все же не было), наделив его своей уникальной личностью. Это видно даже далеко не в шекспировских по уровню «Ночных забавах» по сценарию Мережко: Евстигнеев и здесь сыграет, так сказать, почву и судьбу, одинокого неудачника, сохранившего человечность и чувство собственного достоинства, особенно по сравнению со своим антагонистом, начальником-хамом, которого сумел поставить на место.

Походка Плейшнера

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

…О знаменитой походке профессора Плейшнера кто только ни писал, даже ленивый, но полагаю, не грех и повториться: и это, извините, не только техническое приспособление всесильного мастера, но нечто большее – уходящий класс, сметенный самим злом, интеллигент в средоточии хаоса и конца мироздания. Это не только конкретно Плейшнер, но тысячи таких плейшнеров, замученных и убитых двумя дружками, Сталиным и Гитлером: получается, Евстигнеев одной только этой своей походкой, прыгающей, трогательно неуверенной, нелепой, показал нам, что добро, интеллигентность, приоритет человеческого над низменным, духа над животным бессильны. Именно Евстигнеев в этом коротком эпизоде расширил смысл этой вполне себе идеологической поделки, пусть и мастерски сделанной – глядя, как Плейшнер перепрыгивает через лужи, на ум приходят судьбы советских ученых, того же Вавилова, да и других тоже…

Трагическое воображение

Его воображение не знало границ, об этом, повторюсь, все свидетельствуют, – и в конце концов закончилось трагически: английский врач честно, как это принято на Западе, обрисовал ему перспективы его болезни – смотрите, все клапаны забиты, осталось процентов на десять, вы умрете независимо от исхода операции. Часом раньше Евстигнеев думал иначе, а накануне того страшного дня вообще чувствовал себя здоровым и полным надежд: его убила, при его-то фантастическом воображении, наглядность – он увидел себя ИЗНУТРИ, с остановившимся сердцем, увидел, что ему не на что надеяться, что его сердце больше не качает кровь…

И умер через четыре минуты, как только врач закончил говорить (на месте переводчика я бы наврала что-нибудь).

Случай Евстигнеева

…В рамках небольшой журнальной статьи всего, что сделал этот непревзойденный мастер, не охватишь, тут нужен, как я писала вначале, увесистый том: лучше даже два, кино плюс театр. Или соавторы, театровед и киновед, или какой-нибудь уникум, да еще и человек в возрасте, видевший спектакли Евстигнеева живьем. Хорошо бы конгениальный своему герою…. Что, конечно, есть область невозможного. Театроведу, правда, есть где разгуляться – больше, чем киноведу: сценарии, за редкими исключениями, недотягивали до Евстигнеева, хотя он наполнял их своей личностью с такой полнотой отпущенного ему Богом дарования, что порой забываешь, что далеко не всё здесь идеально, включая партнеров. По поводу партнеров, кстати – даже Табаков, актер, без сомнения, великий, признавал, что Евстигнеев – выше всех, не в обиду другим будет сказано.

Кадр из фильма "Старики-разбойники"

Правда, и у него случались идеальные примеры совпадения с партнерами – скажем, в «Стариках-разбойниках», явно недооцененных. А ведь это один из лучших фильмов в истории мирового (подчеркиваю) кино, явление далеко не местного масштаба. Идеальный баланс сценария, режиссуры, кастинга: Никулин и Евстигнеев (а на «подпевках» – не последние люди, Бурков с Мироновым, да и Аросева тоже, Дуров в эпизоде, идеальный второй план), остроумный сюжет, человечность, драматургическое изящество, фантастические допущения и пр. – шедевр как он есть. Одно столкновение этих двух непомерных актеров, у которых всюду дышит почва и судьба, в одном кадре – уже ни с чем не сравнимое наслаждение: недаром это настоящий национальный хит, без дураков.

Да и в «Собачьем сердце» дуэт Евстигнеева с Толоконниковым, человека и существа, гомункулуса, что хуже всякой собаки, в этой сатире похлеще свифтовской, – тоже.

Кадр из фильма "Собачье сердце"

Здесь, как я писала выше, заслуга и знаменитой евстигнеевской скромности, человеческой порядочности, внутрицеховой этики: дать более слабому (а сильнее его просто не существует, это мы уже выяснили) не проиграть, забивая его собственной исключительностью. Да что там говорить: он ведь даже у новичков снимался, в студенческих дебютах, бесплатно или почти бесплатно, в чудовищных бытовых условиях, а потом, когда материал оказался с браком, безропотно согласился пересняться.

…Боюсь, его интровертность, скромность, внутренняя тишина (как правило, в компаниях он помалкивал, не актерствовал), его сокровенность, то, что он переживал всё в себе, никогда не жалуясь и не выплескивая эмоции вовне, и довели его до болезни сердца.

То, что именно он каким-то волшебным образом, на сцене и на съемочной площадке, сумел соединить фарс и трагедию, причем «без швов», в своем роде и составляло его личность. Пряча за неизменной благожелательностью потаенный трагизм существования, он жил как бы между комедией и трагедией жизни, не только советской, любой. Успех же для личности такого масштаба, как ни странно, не так важен – еще его мать говорила, что Женя не любит похвал. Он и фильмы свои не пересматривал – видимо, жил только в момент игры, переживание апостериори его мало интересовало.

…Когда говорят, что, мол, тайну его не разгадал никто, это, как правило, всего лишь словесный штамп: случай же Евстигнеева придает ему, штампу то бишь, первоначальное значение. Может, он и сам не знал, из какого сора вырос и рос бесконечно – редчайший пример гармонии, воображения, работы над собой, гениальности, дисциплины духа и редкой органики.

фото: ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм"/FOTODOM; Советский экран/FOTODOM; kinopoisk.ru