Почему именно Обри Бердслея назначила своим идолом русская богема на переломе XIX−XX веков? Что было в нём такого, чтобы влюбиться до слёз, назвать «чёрным алмазом» и подражать, подражать, подражать?

Через год после того, как 25-летнего Бердслея во Франции доконал туберкулёз, в России началось его воскрешение. Первыми очаровались Бердслеем «мирискусники» − Александр Бенуа, Лев Бакст, Сергей Дягилев, Мстислав Добужинский, Константин Сомов, Дмитрий Философов. Они были ровесниками Бердслея, и они с ним совпадали. И эстетически, и мировоззренчески, и вообще по-всякому. Осенью 1898 года вышли две первые книги журнала «Мир искусства», где его участники громко провозгласили своё кредо. В положительной, так сказать, части программы содержался призыв к преображению жизни красотой и свободе творчества. В отрицательной Сергей Дягилев обозвал современное искусство морализаторством и упражнениями в добродетели.

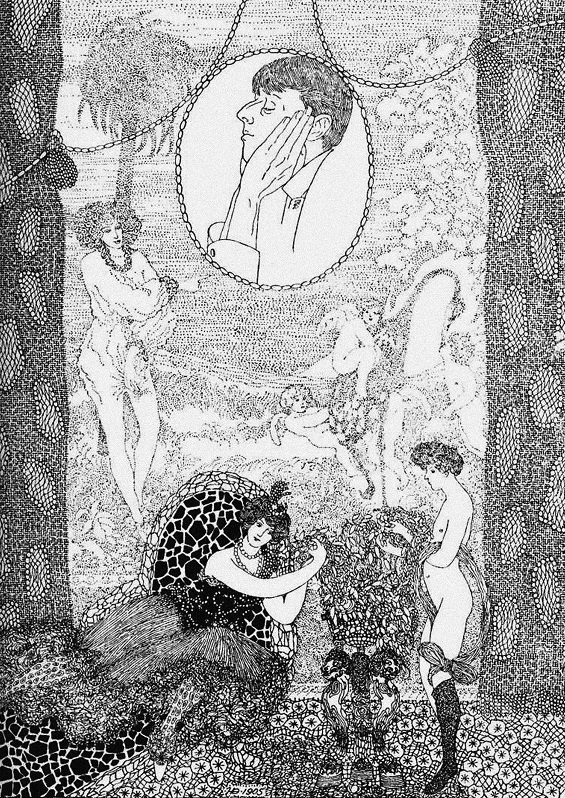

К.А. Сомов. "L' Amour de la Marquise". 1914 год

…На берегу озера, на траве, под склонёнными ветвями деревьев, двое – она и он. Она полулежит. Мы видим её со спины. Воздушная юбка, пышные рукава, изящная талия, тонкий профиль. Рядом с ней обнажённый он. Но не человек, а козлоногий фавн. На его голове венок, из венка выглядывают острые рожки. Он женственно красив и совсем молод. В его узкой руке книга, он читает красавице вслух. Обнажённость фавна пристойна − от колен до бёдер тело покрыто кудрявой шерстью. Зрителю ничего не показано, красавице же, несомненно, всё видно. Всё эротично, пикантно, но без наглой дерзости. Этот рисунок в 1895 году был помещён на обложке журнала «The Yellow Book». В русской культуре, и не только Серебряного века, ему суждена долгая жизнь.

Через тринадцать лет балетный шедевр Вацлава Нижинского на музыку Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» вновь напомнит о рисунке Бердслея. И уже в 40-е годы в набоковской «Лолите» появятся и распалённый страстью фавн, и берега колдовских озёр. А чтобы читатели поняли, откуда эти озёра и фавны, писатель поселяет Лолиту и её отчима в городке под названием Бердслей.

Жизнь Обри Бердслея в России кипела бурно. «Бердслианства» мало кто миновал. Воскрешали художника всеми способами − кто как умел. Михаил Кузмин − в стихах:

«Глаз змеи, змеи извивы,

Пёстрых тканей переливы,Небывалость знойных поз…

То бесстыдны, то стыдливы

Поцелуев все отливы.

Сладкий запах белых роз…

Замиранье, обниманье,

Рук змеистых извиванье

И искусный трепет ног…»

Кстати, ретрограды тоже не молчали. Как только Бердслея не поносили! Впрочем, что говорить, он действительно вытащил на свет божий тщетно скрываемое либидо и принялся чертить увлекательные истории − «нечто среднее между публичным и сумасшедшим домом». Причём как книжный иллюстратор − под прикрытием уважаемых антиков и прочей классической литературы.

Он и в своей Англии много что нарушил. Главное его преступление было против викторианской морали. Она была целомудренна, как Ева, и Обри Бердслей на пару с Оскаром Уайльдом стал прямо-таки её двухголовым змием. Но что важно − мораль того стоила, ибо была абсолютно лжива. За это её аргументированно выбранил классик ХХ века Джон Фаулз: «Это было время, когда женщина почиталась святыней – и когда можно было купить тринадцатилетнюю девочку на часок-другой за несколько шиллингов. Когда в Англии было простроено больше церквей, чем за всю её предыдущую историю, – и когда в Лондоне на каждые шестьдесят частных домов приходился один публичный (современное соотношение – примерно один на шесть тысяч). Когда святость брака и необходимость хранить добрачное целомудрие провозглашались со всех церковных кафедр – и когда частная жизнь многих государственных деятелей, начиная с будущего короля, носила неслыханно скандальный характер. Когда о телесных выделениях запрещалось упоминать вслух – и когда санитарное состояние улиц и домов находилось на столь низком уровне, что эти самые выделения постоянно и повсеместно напоминали о себе».

Это ощущение гнилого и дурно пахнущего застенка эстеты «Мира искусства» с Бердслеем и его соотечественниками странным образом разделяли. Именно он показал им дверь в апартаменты, где не пахнет. Где порок изящен, чувства не разят насмерть, ирония убивает боль, а красота дарит сладкое забвение.

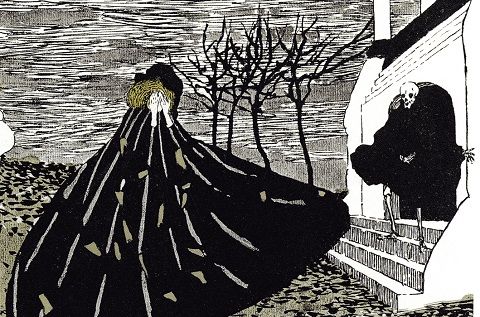

Н.П. Феофилактов. "Осень"

Совсем другое поймает у Бердслея Лев Бакст. Библиофил и коллекционер Алексей Сидоров поместит в книге портретов мастеров Серебряного века две графические работы рядом – «Аполлона, преследующего Дафну» Бердслея и «Античное видение» Бакста. И наглядно докажет, насколько Бакст утончён в линии а-ля Бердслей и насколько далёк от его прихотливо-жеманных непристойностей.

В общем, не будет в России художника − от Сомова и Бенуа до Чехонина и Митрохина, − кого Бердслей бы не зацепил. Их не испугала гнильца его имени. Не оттолкнула манера грациозного порнографа. Но, действуя на его поле, им удалось не потерять индивидуальность. Испытают они заметное влияние? Несомненно. Но и творчески переработают. И тем самым наведут культурные мосты между Россией и Англией. Если рассмотреть пристально – не впервые.

Английский след

В искусстве Россия традиционно тяготела ко всему франко-итальянскому, в монархических браках − к Германии, в науках и ремеслах – к Голландии. А вот родина Бердслея обитала словно в другой галактике − одна тебе холодность, отстранённость и зацикленность на себе. Свой остров, своя вера, свои колониальные притязания, свои вкусы, законы, парламент, суды и, разумеется, застёгнутые на все пуговицы джентльмены. При беглой оценке, между Россией и Англией – пропасть. Но так ли это?

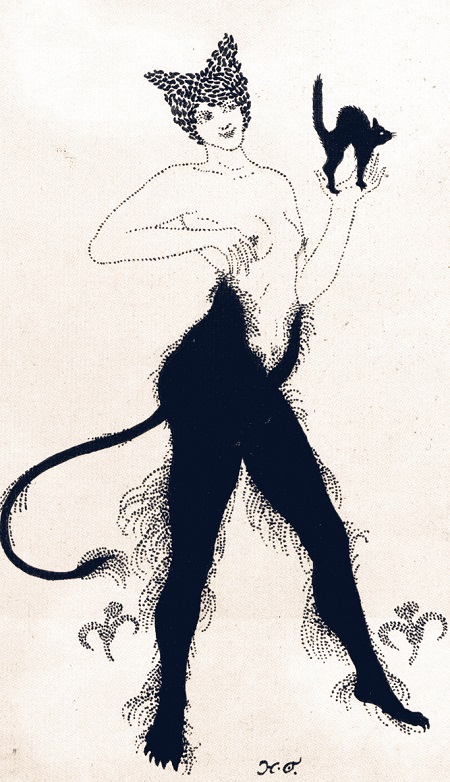

Н.П. Феофилактов. "Дьявол"

Задолго до английского зодчего Эдуарда Блора, что возведёт в Алупке изящный Воронцовский дворец, при Иоанне IV Грозном воплощал царские мечты английский архитектор по имени Томас Чафин. Он был откомандирован «за моря» осуществлять «науку каменщицкого дела» «властию нашей Государыни и Госпожи Её Королевского Величества». Уже много позже Екатерина II доверит оформление своих царскосельской и павловской резиденций любимому архитектору Чарльзу Камерону. С неё стартует в России мода на английские парки, и русская знать ринется отваливать за какого-нибудь ирландского садовода чуть ли не по сто фунтов в год. «Град же Петров», что успел переменить столько имён и личин, недолго будет прозываться «Лондоном на Неве». И хотя до конца XVIII века никому из петербуржцев в голову не пришло бы сравнивать его с Лондоном, но английский след остался. Это и Английский дворец в Петергофе, и Английская церковь в Санкт-Петербурге. И там же Английская набережная, на чьих задворках, на узкой Галерной улице, среди тесных конторок, лавочек, вывесок и пивных, жила, торговалась, фланировала и говорила на родном языке «маленькая Англия».

Английское завоёвывало Санкт-Петербург быстрее и активнее, чем патриархальную Москву. То были и мебель в стиле Чиппендейла, без которой невозможно представить обстановку петербуржских дворцов XVIII века, и интерьеры Зимнего дворца, оформленные Уильямом Моррисом, и «Идеальный муж» Оскара Уайльда, и не менее «идеальные комнаты» Эдварда Годвина, что одним из первых заразился японщиной, а толика заразы перепала России. И весь английский интерьер, что явится прологом европейского модерна, в котором русским брендом станут архитектурные шедевры Фёдора Шехтеля. От всей этой щедрости оттолкнутся Серов и Врубель, Бенуа и Лансере. А Константин Коровин удачно пристроит идею «Павлиньей комнаты» дома Лиланда, спроектированную Джекиллом и оформленную Уистлером. Эти двое прикрепили на стену плоскую решётку, превратившуюся в хрупкий деревянный каркас, дробящийся на бесконечное число асимметричных ячеек. Он служил подставкой для фарфора. Эта конструкция стала самым известным интерьером в стиле модерн. Что в свою очередь сделал Коровин? Панно из своих холстов, фрагменты которых были вправлены им в разнесённые по стене квадраты из тех же узких деревянных реек.

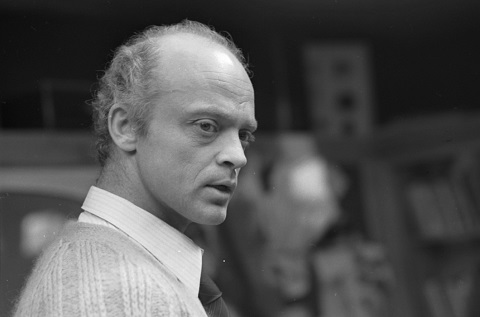

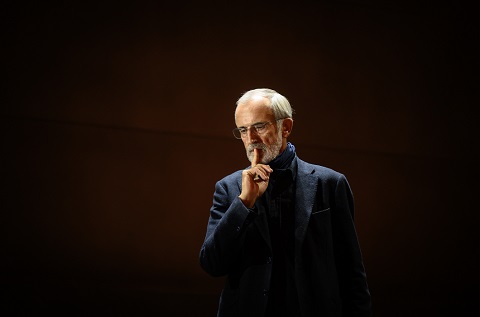

Сергей Дягилев и Лев Бакст (стоит)

Дендизм

Ещё в 50-е годы XIX века в России начнёт оттачиваться поведенческая модель а-ля британец. Сложится тип петербуржского джентльмена, или, как сказали бы тогда, господина «англицкой складки». Вдруг возникает целый слой гордящихся туманно-альбионными вкусами и привычками, что обходились ой как недёшево! Нужно было держать дорогую английскую коляску, которую родные колдобины превращали в хлам поездок этак за пять. Уметь непринуждённо боксировать. Сидеть в седле по-английски – с наклоном вперёд. Состоять в Английском клубе с заоблачными взносами. Довольствоваться одним, но вышколенным до хруста лакеем, чья дрессура кусалась рублём. Не пропускать научные и промышленные выставки. Быть в курсе модных течений в искусствах. Участвовать в благотворительных лотереях. Если к этому прибавить либеральные взгляды, вкупе с аристократическими «принсипами», которые так презирал тургеневский Базаров в породе «отцов», то портрет джентльмена российского разлива готов.Впрочем, до денди у англичан была богема. Родилось это явление во Франции 30−40-х годов XIX века. В переводе «богема» – это «цыгане». Но на самом деле − ничего общего со «скопищем жуликов и шпагоглотателей… с торговцами дверными цепочками и устроителями «беспроигрышных» лотерей» − так обозначит берега термина французский романист Анри Мюрже. Он назовёт тропинки богемы «испытательной порой в жизни всякого художника» и «предисловием к академии, больнице или моргу».

Кое-что богема всё-таки позаимствует у «цыганщины» − бродяжничество, авантюризм, пренебрежение общественными нормами, но вообще-то слово это означало причудливо-художественный стиль жизни.

В Англию «богемный миф» просочится в 60-е. Но если во Франции стиль «художника» позволял эпатаж и экстравагантность, то в Англии нормы приличия были что вериги. И потому возникла смесь шика человека дна − «богемы» и человека высшего света − «денди» с манерами джентльмена. Два эти культурных амплуа уравновесятся. Одно мифологизировало маргинальных типажей, другое стилизовало элиту. Они прекрасно поладили, даже стали возникать устойчивые дружеские и любовные пары, в которых одна половина симбиоза играла роль богемы, вторая – денди.

Каковы же были «параграфы» дендистского устава? Главное − оригинальность. Денди не следует моде – он её создаёт. Бодлеровский тезис − «денди никогда не может быть вульгарным» − отзывается уайльдовским – «преступление никогда не бывает вульгарным, но вульгарность – всегда преступление». Уайльд подчёркивал нарочитую театральность дендистского облика, где личные причуды превращаются в канон. Так, чёрный фрак и цилиндр Уистлера и Уайльда пополнились ярко-красным жилетом Теофиля Готье и алыми перчатками Барбе Д’Оривельи. Денди всегда невозмутим, в совершенстве владеет приёмами светской риторики, умеет развлекать и высмеивать. Непредсказуем. «Удивляет других, но не удивляется сам». Способен, «уязвляя, льстить самолюбию». Короче, дендизм – это чистая форма. Искусство ради искусства.

Под сенью Бердслея

Н.П. Феофилактов. "Памяти Обри Бердслея"

Эстетизм разил, как чума, повально. Все страшно захотели казаться не «тяжёлыми, как куклы в насиженных гнёздах», а сплошь бесплотными сильфидами. Загрезили о нежной бальмонтовской «змеиности», «фейности» и «лунноструйности» и бросились облачаться в муары прерафаэлитских дев. Из всех живописно-поэтических щелей полезли томно-напудренные юноши со взорами, утомлёнными страданиями. На банкетных столах запреломлялись грани фужеров на истончённых ножках. Вошли в употребление тусклые линялые краски и речи, пересыпанные «нюансами», «аспектами» и «многогранностью». И во всю эту недосказанность и зыбкость изящнейшим образом вписался главный «русский Бердслей» − художник Феофилактов. Ходил с наклеенной мушкой на лице. Причёсывался по-бердслеевски, при этом всё время норовил повернуться в профиль, полагая, что в этом ракурсе он похож на Уайльда. Впрочем, Феофилактов был такой не один. Поэт-символист Михаил Кузмин тоже слыл личностью неоднозначной. Росточку невеликого. Тоненький, хрупкий, с неестественно пылающим румянцем. В современном пиджаке, но «с лицом не то фавна, не то молодого сатира». На голове чёрный панцирь: волосок к волоску, будто облитыми лаком, и с узкой, точно тушью прорисованной бородкой. Кузмин безумно любил всякого рода жизненные «интермедии» и всё разыгрывал перед очарованным им Сомовым то Уайльда, то его героя Дориана Грея.

Впрочем, признаки байронизма и дендизма обнаруживаются и на врубелевском портрете Валерия Брюсова, как и в репинском Павле Третьякове, где «руки, сжатые крестом», − отчасти следы модной болезни меланхолии, что пришла в Россию в виде сплина. А англоманию в целом специалисты дружно назовут «боковой подсветкой» русского искусства.

На этом «Титанике» эстетизма и вплыл Обри Бердслей в Россию. К его приёму уже всё было готово. Впрочем, театральный режиссёр и драматург, ироничный Николай Евреинов, пытаясь продраться к пониманию феномена Бердслея, всё-таки остановится на слове «скандал».

Правда, скандал виртуозный, призванный «оправдать порок через красоту». «Бердслея у нас признали сразу, − напишет переводчик Абрам Эфрос. − Его принесла та же волна эстетизма, который поставил в центре наших литературных увлечений Уайльда. Но Бердслей пришёл триумфатором в уже завоёванную и полюбившую свой плен страну. «Бесстыдство» его образов − все эти чудища, гермафродиты, карлики, полулюди-полузвери, странные мужчины, странные женщины, − были приняты как неизбежная дань «чертовщине», этому бонтону эстетизма, как вежливое выполнение своеобразных светских приличий. Его творчество мы сочли капризной игрой великолепного сноба…»

Но сноб в России оказался больше чем сноб. Стилевая революция в русской графике свершилась, а её триггером оказался английский юноша, которого уже не было в живых… Но это революции совсем не помешало.

фото: ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА; LEGION-MEDIA; FINE ART IMAGES/VOSTOCK PHOTO; BRIDGEMAN/FOTODOM