Автор: Диляра Тасбулатова

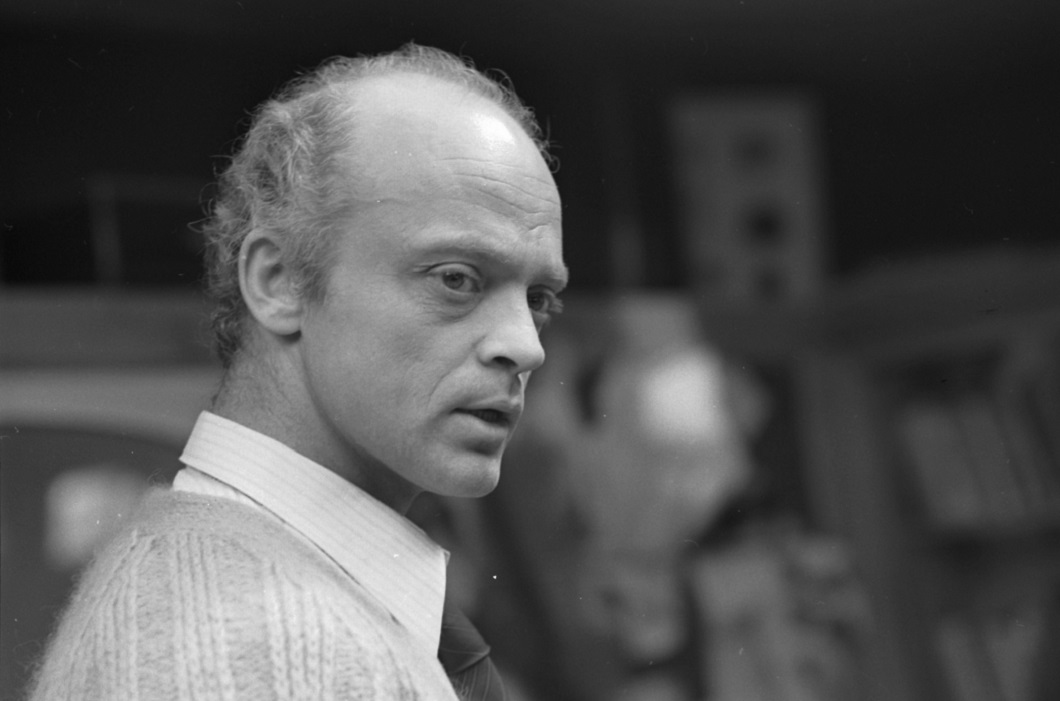

26 апреля одному из самых необычных, выразительных актеров российского кино, Владиславу Дворжецкому, могло бы исполниться 85.

Хотя он ушел неоправданно рано, в 39 (по мистическому совпадению его младший брат Евгений тоже погиб в 39, в аварии, уже много позже), помнят его до сих пор.

Странная, причудливая судьба, которая могла бы и не состояться, если бы он не выиграл «тендер» на роль генерала Хлудова в «Беге». Соперник у него был дай бог каждому (то есть, наоборот, не дай бог) – то есть Глеб Стриженов, актер выдающийся: слухи о том, что его пробы были слабыми, уверена, недостоверны, он всегда работал очень тщательно, а уж толика безумия, необходимая для этой роли, и у него присутствовала. А вот то, что Стриженов переживал эту неудачу, наверно, правда: роль значимая, из тех, что могут изменить судьбу любого актера, даже заслуженного и увенчанного, что вполне способна повлиять на дальнейшую карьеру исполнителя любого уровня. Тем более (по одной из версий) Стриженов уже начал работать, несмотря на то, что Алов и Наумов продолжали сомневаться: Хлудова, как они полагали, у них все равно нет. Что-то не то, в общем.

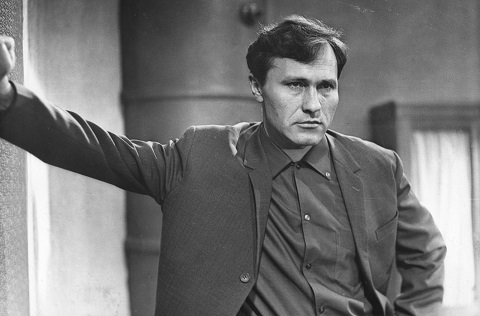

Видимо, у Дворжецкого с этим фирменным хлудовским безумием получалось еще хлеще, чем у его соперника: одни глаза, огромные, порой страшные, глубокие как колодец, выразительные настолько, что мороз по коже пробирает, чего стоят. Напоминают громадные очи немца Удо Кира, актера-уникума, который раз, наверно, сто, без преувеличения, играл то дьяволов, то разнообразных маньяков, то особо опасных преступников и пр., от взгляда которого холодеешь. Насчет повадки, аристократической – кстати, у обоих, у Стриженова и Дворжецкого, - и говорить нечего: оба были дворянского происхождения, и оба обладали особой пластикой, почти военной выправкой, недаром у Дворжецкого мать была балериной. Судьбоносную роль в этом выборе сыграл, видимо, и возраст: Стриженов был значительно старше, на 14 лет.

Кадр из фильма "Бег"

Один из режиссеров картины, Владимир Наумов, рассказывал:

«Вот не можем найти, не нравится никто! И вдруг одна женщина из другой съемочной группы привозит фотографии нашему второму режиссёру. И на одной из них я увидел Владислава Дворжецкого, его глаза… Мы долго не знали, на какую роль его брать, потому что тогда это был совершенно непрофессиональный актёр. Но я люблю готические фигуры. В итоге мы взяли эту готическую фигуру, актера с потрясающим лицом и удивительными глазами, ничего, как мне сказали, не умеющего делать в кино. Сначала решили, что снимем его в массовке: будем выделять именно это лицо. Потом подумали-подумали, и поняли, что этого мало. Решили: будет играть Тихого, контрразведчика, — есть в «Беге» такой персонаж. Но тоже маловато для такой фактуры. Затем стали перебирать: на роль Голубкова не подходит, Чарноты - тоже. И только потом уже поняли - это же Хлудов.

Перед нами стоял вопрос, что важнее, профессионал или личность. Мы выбрали личность. Дворжецкий был личностью, это было очевидно».

Хм… Стриженов вообще-то тоже был личностью, и еще какой: высказывание, таким образом, не слишком корректное – единственное, что соответствует истине, так это фактура Дворжецкого, именно что «готическая», благодаря которой он производил оглушительное впечатление, притягивая своим отрицательным обаянием и необычной антропологией. В своем роде экзотической – не поймешь, красавец или «урод», во всяком случае какой-то зловещий типаж. Ну, вы все помните его взгляд – в том эпизоде, когда он отдает приказ повесить несчастного.

Дворжецкий магически действовал и на публику (фильм посмотрели около 20 млн), и на профессионалов – настолько, что ему тут же поступило предложение сыграть "матерого", как у нас любили выражаться, преступника-интеллектуала по клике «Граф», похитившего живописный шедевр кисти Франса Хальса из Пушкинского музея.

Кадр из фильма "Возвращение Святого Луки"

«Возвращение Святого Луки», конечно, далеко не «Бег», но для тех времен - довольно качественный детектив, сюжет которого имел место и в жизни, то есть основан на реальном, беспрецедентно дерзком ограблении, одним из первых в СССР. Которое произошло, по иронии судьбы, сразу же после заявления министра культуры Фурцевой, что, мол, у нас в СССР картины не крадут. В титрах нет указания, что фильм основан на реальных событиях, хотя кража века таки состоялась, ну, а Дворжецкий, к тому времени уже опытный, сумевший пройти съемочный ад «Бега», который и сделал из него настоящего актера, не посрамит ни партнеров по площадке, ни режиссера. Заодно закрепив в массовом сознании свой инфернальный имидж. Впоследствии его пригласит на роль в «Солярисе» сам Тарковский, о требовательности которого ходили легенды.

Кадр из фильма "Земля Санникова"

Вообще Дворжецкому явно везло на приключения: в каких обстоятельствах снималась «Земля Санникова» - фильм, все же состоявшийся после множества скандалов, ссор и требований актеров (Дворжецкого, Даля и Шакурова) заменить режиссеров, - страшно представить. Не говоря уже об условиях съемок, очень опасных. Несмотря на недоверие к постановщикам, неким Альберту Мкртчяну и Леониду Попову (чьи биографии действительно не отмечены большими достижениями), картина прогремела и сорвала джек-пот: как это ни парадоксально, ее посмотрело в два раза больше зрителей, чем «Бег» (более 41 млн). Старшее поколение, подростки середины семидесятых, помнят, что «Земля Санникова» была хитом, ненамного уступившем в прокате «Золоту Маккены» или «Золотой пуле», фильмам иностранного производства, зрелищным, сделанным с размахом, профессиональными режиссерами и соответствующим бюджетом.

Такой вот парадокс. Дворжецкий, слава богу, так и не отказался от съемок, как и Даль, из-за чего Шакуров посчитал их «предателями», зато положение Дворжецкого укрепилось еще больше.

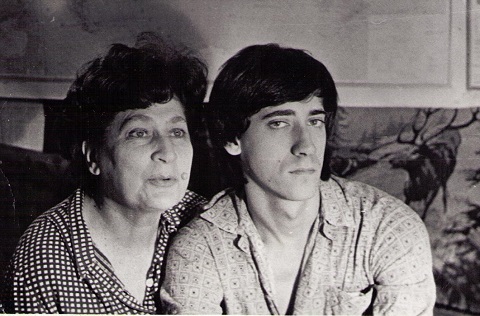

И тем не менее судьба его трагична: снимаясь на протяжении всего-то девяти лет, с тридцати до самой своей смерти, он будто стремился нагнать время, работая без передышки, после двух инфарктов, перенесенных на ногах, которые даже не заметил, – по сути, уже смертельно больной. Успел четыре раза жениться и произвести на свет троих детей, в детстве голодал, пока его отец сидел в лагерях, а по возвращении родители развелись; скитался, был беден и неустроен, без жилья, вечно вынужденный зарабатывать, несмотря на смертельную усталость – ну, и прочее.

Необычный талант и выразительная, «готическая», как выразился Наумов, внешность позволили ему стать звездой, но, по-видимому, ни счастья, ни покоя ему это не принесло.

Интересно, что его до сих пор помнят – в то время как другие, быть может, не менее одаренные, прочно забыты. Возможно, при другом раскладе, в другой стране, в иных условиях его судьба сложилась бы иначе: хотя могла и там бы не сложиться, никто не знает. Судьбу, как говорится, не объедешь…

Сам он мечтал о карьере врача, но жизнь повернулась таким образом, что стал актером, несколько неожиданно для самого себя и по совету матери, не чуждой искусству. Как актер – кроме роли Хлудова – он почти не успел проявить себя во всей полноте отпущенного ему дарования, рано умер, да и шедевров на его долю бы не хватило (как, собственно, почти ни на чью) и тем не менее именно он – один из самых запоминающихся актеров советского кино. Его исполнение в «Беге» заметили и на Западе: магия, заключенная в этом суровом человеке, действовала безотказно, вне границ, ментальности и привязки к месту. Да и времени - тоже.

фото: Мосфильм/FOTODOM