Автор: Алла Шуленина

Режиссёр Михаил Левитин – о писателе и литературоведе Викторе Шкловском, личность которого вместила в себя столько, что хватило бы на несколько человек

Михаил Левитин

– Сначала я встречал его на литературных вечерах. Это было в 70-х. Помню его странное поведение на встрече, посвящённой Маяковскому: этот лысый человек выскочил, с ходу, ничего не говоря, перетащил тяжелейшую трибуну на противоположную сторону сцены – он был очень силён, как известно. На трибуну не взошёл – положил часы и, стоя рядом, начал говорить! А поскольку удивлять было некого – в зале сидели одиннадцать старух и я, – понятно стало, что это его органическое поведение.

Познакомились же мы в 1982-м, когда Шкловский пришёл к нам на премьеру «Хармса» (спектакль театра «Эрмитаж» «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов». – Прим. авт.). Посадили мы Шкловского во второй ряд. Несмотря на обилие великих людей на премьере, сел я рядом с ним. Каждый акт, а их в спектакле было три, он менял головные уборы, доставая новый из портфеля. То кепка, то тюбетейка, то меховая шляпа. Лысина зябнет, как известно. Но он их менял каждый акт. Он что-то мне рассказывал, но я почти ничего не помню из-за его манеры говорить: быстро, отрывисто. Я им любовался – этого мне было достаточно. На уровне энергетики я понимал, что это свой человек. Лысый, а я ценю лысых людей: и дед, и отец, и сам я – лысые. Принципиально лысый человек, вот что важно.

Спектакль не оставил его равнодушным. Хотя вообще Шкловский театр не любил. Да, в 20-е ему нравилась петроградская труппа Сергея Радлова «Народная комедия». Но, например, Мейерхольда он не принимал, у них были какие-то личные конфликты. На «Хармсе» же у меня возникло ощущение, что в «Эрмитаже» он встретился со своим театром – театром с большой долей цирка, с преобладанием юмора. Наверное, сыграло свою роль и то, что в центре спектакля была красавица Люба Полищук. У Шкловского требования к женщинам были высокие, он очень любил их. Так что, думаю, его эмоции после спектакля были искренними. Потому что Виктор Борисович был человеком конфликтным, и, если ему что-то не нравилось, то, невзирая на собеседника, невзирая на события, он выражал своё отношение так ужасно, как другие себе не позволяли. Он позволял себе всё.

После «Хармса» Виктор Борисович был готов помочь мне в чём угодно. Мечтой всей моей жизни было поставить «Нищий, или Смерть Занда» – ненаписанную, существующую лишь в черновиках пьесу Юрия Олеши, покровителем которого он смело мог бы называться. Шкловский был связан с этой семьёй и с Юрием Карловичем, человеком больным, рефлексирующим, по-своему гениальным, но тем не менее не способным довести до конца даже самое важное дело в своей жизни. Виктор Борисович помогал ему. В буквальном смысле слова любил его первую, гражданскую, жену Серафиму Суок, которая стала, в конце концов, женой Шкловского. И очень любил Ольгу Густавовну, её родную сестру и вторую жену Олеши. Любил этих «Суоков».

Впрочем, в создании сборника Олеши «Ни дня без строчки» Шкловский сыграл отрицательную роль. А может быть, эта книжка возникла такой, какой мы её читаем и любим, только потому, что он хотел, чтобы она была напечатана и семья получила деньги. Он ничего в ней не переписывал, просто сокращал – и в результате сделал из этого чуда то, что пропустила цензура.

Много раз я приходил домой к Виктору Борисовичу, сидел в его кресле, пока он читал мою композицию по черновикам пьесы «Нищий, или Смерть Занда». Потом он написал всюду письма, что он поручитель и согласен взять на себя вину, если с «Зандом» окажется что-то не так. Это сыграло свою роль: имя Шкловского было известно цензорам. Так он дал жизнь моей композиции и моему спектаклю, который вышел в 1986 году.

Живой соболь в меховой лавке

– Шкловский менялся беспрестанно. В Первую мировую войну его облик – героический. Известный эпизод, который я очень люблю и часто вспоминаю, как он повёл за собой полк с пулей в животе, не обращая вообще никакого внимания ни на пулю (ранение точно как у Пушкина), ни на кровь. Он был помощником комиссара Временного правительства, солдаты пошли за ним, и только в окопе он потерял сознание. Успел сказать медсестре: «Поберегите куртку, пожалуйста. Будете снимать – поберегите куртку». Это – Виктор Борисович. Тот же самый человек, который поступился многим, которого позже считали конформистом. Нет, друзей он не сдавал. Он мог выступить против – не смертельно, хоть и странно. Как это он возражает Тынянову или Эйхенбауму?! Ведь это даже не друзья – братья. Но всё может быть в огромном мире, который именуется человеком.

Ощущение витальности, любовь к жизни у него из семьи. Родители у Шкловского были бешеные, темпераментные люди, которые относились друг к другу небанально. Если в этом доме выясняли отношения, то в экзальтированной форме. Это у него из детства. Остальное – невозможность насытиться жизнью. Он не хотел терять жизнь, тем более из-за таких глупостей, как социальные основания, литературные манифесты…

Шкловский был основоположником формальной школы. В 1916 году вместе с Борисом Эйхенбаумом, Юрием Тыняновым и другими теоретиками и историками литературы он организовал ОПОЯЗ – Общество изучения поэтического языка. Объяснять, что это такое, сложно. Хотя уже из названия «формальная школа» ясно, что главным является форма. Книга пишет себя сама, и роль автора в этом процессе, как ни странно, опосредованная. Шкловский считал, что книга победит автора, что она сама о себе всё расскажет. Кто такой этот писатель – значения не имеет. Шкловский это утверждал и обосновал. Несмотря на свой последующий отказ от формальной школы и её принципов, он всё равно ею занимался.

Шкловского признавали в молодости, когда он написал свои первые книги – «Искусство как приём» и другие. В последние годы его жизни – снова стали чтить. Всё остальное время для большинства он был человеком, притихшим под советской властью. Что мне кажется абсолютной ложью. Он сумел себя сохранить. Никому нет дела до того, как человек себя сохраняет. Лично меня совершенно не интересуют сознательные самоубийцы. Это – другие истории, другие люди. А у Шкловского была здоровая психика. Он не искал смерти от собственной руки.

О Викторе Борисовиче было сказано много плохого. Например, Михаил Булгаков в «Белой гвардии» заклеймил его под именем Шполянского, который засыпал сахар в бензобаки броневиков, чтобы белые офицеры не вышли навстречу Петлюре. Но дело было не в Петлюре, а в офицерах, которых Шкловский ненавидел. Это Булгаков всегда вёл большой разговор о России, Шкловский такого разговора никогда не вёл. Только о русской литературе, в которой могла подниматься и тема России, но ни о патриотизме, ни о государстве, ни о Сталине он никогда не писал.

Упрекают его за письмо против пастернаковского «Доктора Живаго», которое он, будучи в Ялте, опубликовал в «Курортной газете». Фактически Шкловский написал, что эта книга не отражает всей правды о нашей жизни, истории, о нашей революции. Рукопись Пастернака Шкловский прочёл задолго до этой истории. После чего у них была небольшая переписка, в которой Виктор Борисович объяснял: «Боря, ты многого не знаешь, ты это не прожил, тебя там не было. Это не твои поступки, не твои размышления». Он всё ему написал. Держаться тех, кто защищал Пастернака от государства, не считал нужным.

К друзьям он относился невероятно бережно, был верен им. Совершал множество добрых поступков по отношению к писателям. Помогал деньгами, едой, комнату в своей квартире отдал писателю и коллекционеру Николаю Харджиеву, который на старости лет так ненавидел Шкловского, что отказался с ним переписываться. Друзья от него отказывались. Потом возвращались, укоряли, ругались с ним. Он был верен. Страдал, когда они умирали. Шкловский – не Константин Федин, который, несмотря на долгую дружбу с Пастернаком, не выступил в его защиту, а когда по Переделкино несли гроб Бориса Леонидовича, задёрнул шторы на всех окнах.

Упрекают Шкловского и в том, что он принимал участие в создании коллективной книги – монографии о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Но нельзя забывать, что среди авторов были и Михаил Зощенко, и Всеволод Иванов, и ещё много народу. В 1933 году писателей возили на экскурсию в Белбалтлаг, а Шкловский был там годом раньше – ведь там отбывал наказание его брат, филолог Владимир Шкловский. Рвался к брату, хотел помочь. Один из людей Генриха Ягоды спросил его тогда: «Как вы здесь себя чувствуете?» Он ответил: «Как живой соболь в меховой лавке». Прямо так он им и сказал. Как людям, не знающим смерти, судить того, кто в этой смерти – жил? Оба его брата были расстреляны, сестра погибла от голода. Всех уничтожили.

Думаю, он считал, что его настолько много, что хватит и на героизм, и на предательство. Вернее, и на то, что люди назовут предательством, и на то, что люди назовут героизмом. Плевать ему было на это. Его принципы в нём самом. Он сам свой принцип. Его единственный собеседник – он сам. В этом он был совершенно неповторим.

Тот, кто освобождает

Виктор Шкловский и Дмитрий Лихачёв. Они были разными, но прекрасно относились друг к другу.

– Самая важная для меня книга Шкловского – это, конечно, «Энергия заблуждения», написанная в конце жизни. Кроме того, я очень люблю «Третью фабрику», вышедшую в 1926 году заключительную часть автобиографической «трилогии» (в которую также входили «Сентиментальное путешествие» и «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза»). Из-за «Третьей фабрики» его обвиняют в откровенной сдаче позиций. Да, она написана о том, что пора сдаваться. Как, будучи эсером, он сказал на одном из собраний: «Пора нам признать эту трижды проклятую советскую власть».

Хуже всего, на мой взгляд, «Лев Толстой». Он просто взял за основу то, что написал его друг Эйхенбаум, и нанизал на это массу своих теорий. Но к Толстому можно применить все теории на земле, потому что Толстого очень много и он подчас такой же непоследовательный человек, как и Виктор Борисович Шкловский. Вот с кем можно сравнить его по кажущемуся отсутствию цельности. Конечно, это цельность, но её не охватить.

У него вышло сравнительно мало книг: другие написали бы обо всём в ста тридцати томах, а он уместил в шестьдесят. Даже «Zoo. Письма не о любви…» полна переживаний, которые можно было бы распространить на несколько книг. Это сгусток пережитого им чувства… к себе самому! Самое интересное, что это диалог с собой, огромный интерес к себе и к литературе. Литература – вот единственная женщина, которой он отдал свою жизнь. Он обожал книги настолько, что в окопах читал исследования литературоведов и работал над собственными текстами!

Я благодарен Шкловскому за разбор «Дон Кихота» в «Повестях о прозе». Строя свою пьесу по этому роману, я писал как полагается – с главным героем в центре. А прочитав Шкловского, понял, что свободен в инсценировке. Ведь основная сюжетная линия романа то и дело прерывается тысячей вставных новелл совсем о другом. Сам Дон Кихот может не появляться на сотне страниц, а потом возникнуть и сказать одну фразу. Но вместе все эти рассказы, собранные в одну композицию, и есть «Дон Кихот». Шкловский объяснил построение такого романа, и я освободился. Он – тот, кто освобождает. Освобождает читателя, способного понять его книги. Освобождает собеседника. Хотя на собеседника обрушивается громадное количество кажущихся непоследовательными мыслей. Непонятно, какие стихии им владеют, где он забывает и как возвращается, да и возвращается ли. Его настолько не заботит наше восприятие, что это-то и создаёт аромат и роскошь его книг.

Отрицание книги

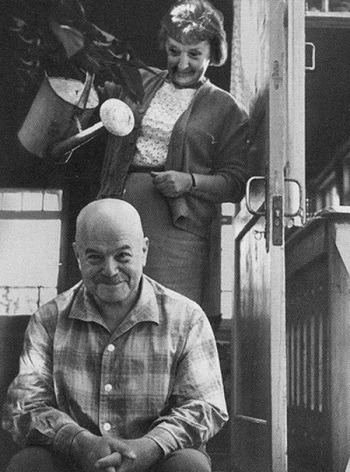

Шкловский и его жена Серафима Суок на даче в Шереметьевке

– «Хотите написать о Шкловском?» – спросили меня. Я по невероятному легкомыслию ответил: «Да». Минуты не прошло, как я воскликнул: «Но он уже всё написал о себе!» Он написал обо всех нас, у него шестьдесят книг, он прожил 91 год. Я не понимал, что должен рассказать о Шкловском. Я никогда не писал о писателе, да ещё о таком, одном из самых любимых. Поэтому моя новая книга и называется «Отрицание книги о Викторе Шкловском. В пятнадцати остранениях с некоторыми уточнениями, изюмом из булки и финалом». Сложное такое название. Книга была создана в борьбе с самой возможностью написать о нём книгу. В результате она была не только написана, но и надиктована. Как известно, Шкловский не любил писать от руки. У меня есть его автографы, которые никто, включая членов его семьи, не может разобрать. Он только диктовал, смолоду. Так что форму разговора о себе подсказал мне сам Шкловский: в каждой главе книги есть куски и наговоренные мной, и написанные, которые так и названы – «от руки». Я думаю, фрагменты «от руки» получились красивыми, но лучшее в этой книге – всё же грубоватые отрывки разговорного текста.

Я предпринял попытку рассказать о всевозможном Шкловском – юном, старом, писателе, любовнике… Главы названы «остранения». Понятие это он ввёл в литературоведение в 1914 году, оно от слова «странность». Шкловский применил этот термин для обозначения такого способа повествования у Толстого, при котором автор рассказывает о вещах так, точно впервые видит их. Мы не узнаём предмет, а смотрим на него как бы со стороны. В общем, это то же, что брехтовский «эффект очуждения»: актёр дистанцируется от героя, который жил и действовал раньше, история которого – в прошлом. Так вот в одном из «остранений» книги я говорю: может показаться, что это литература конформиста о конформисте. Может быть, и так. Я не берусь судить и о людях менее сложных, чем Виктор Шкловский, а уж делать выводы о нём исходя только из обстоятельств, в которых он время от времени находился, – тем более.

Шкловский и его жена Серафима Суок на даче в Шереметьевке

Я пытался не только объяснить его поведение, но передать его поведение, даже через ритм строчек. Моя вторая профессия помогает мне вылущить из текста человека: с ногами, руками, глазами, сердцем. Надеюсь, эта книга ведёт себя, как Шкловский! Не как я, который формует Шкловского под себя. Мне не надо этого делать, потому что он – один из явных предшественников моего мира, моей жизни. Может быть, самый явный. Но я никогда не скажу, что хотел бы быть похожим на Виктора Шкловского, – да ни за что! Потому что это жизнь вулкана: извергает пламя, потом перестаёт, потом любуется этим пламенем.

Я счастлив, что знаком с семьёй Шкловского: дочерью Варварой Викторовной, она красива и умна. Варвара Викторовна записывала его остроты, его юмор. Он её останавливал: «Ты что? Ты же выковыриваешь изюм из булки!» Знаком с внуком Никитой Ефимовичем, неотразимым человеком, учёным-биологом. Эти люди помогли мне понять настроение их семьи, узнать некоторые трудности, ими пережитые в связи с близостью с Виктором Борисовичем. От них я узнал, например, о том, что однажды Шкловский сказал внуку: «Через двадцать лет после моей смерти ты будешь бесконечно читать и слышать обо мне». Что, собственно, и происходит: весь мир начал заниматься Шкловским.

Его запас жизненной энергии был рассчитан почти на столетие. Мы получали только отзвук его внутренних сил. Как рассказали мне дочь и внук, они поняли, что дедушка состарился, когда во время застолий перестали слышать его голос. Он был вместе со всеми. Но раньше говорил только он один, а тут вовсе прекратил говорить. Дед молчал, потому что перестало хватать сил.

Работая над книгой, я ездил к ним – читал куски. Они написали мне: «Дед жив! Ура!» Мне не нужно было другой оценки. Дед жив! Ура!

фото: Дмитрий Хованский; Игорь Пальмин; личный архив В. Огнева; Михаил Пазий/PHOTOXPRESS