Автор: Диляра Тасбулатова

25 мая Олегу Далю могло бы исполниться 82 года: он умер совсем молодым, что называется, во цвете лет, не достигнув и сорока.

«Во цвете лет» - хорошее, конечно, выражение, но в применении к Далю весьма неточное: очень нервный, буквально помешанный на совершенстве, пьющий (чего греха таить), часто срывающийся, невыносимый, способный сорвать спектакль, - ближе к сорока он был уже серьезно болен, изношен словно старик, и, возможно, сам не хотел жить. Во всяком случае, когда читаешь о перипетиях его жизни, складывается именно такое впечатление, хотя биографы пишут, что, мол, Даль был всегда не ко времени и потому невыносимо страдал.

И вот тут хочется задать наивно-каверзный вопрос – а кто был ко времени, то бишь совпадал с ним идеально? Причем хоть где – в свободном или, наоборот, в несвободном мире, один черт: всем приходилось играть проходные роли, будь ты хоть сам Николсон, идти на разумные компромиссы, ждать своего условного «Гамлета» или безусловного Тарковского, и при всем при этом далеко не всегда и не всем везло. Иным так вообще приходилось довольствоваться эпизодами, утешаясь тем, что роль нужно брать «на вес» и что, дескать, нет маленьких ролей, а есть маленькие исполнители.

Далю же в своем роде везло: еще в юности он был звездой «Современника», на него ходили специально (представители старшего поколения часто пишут в соцсетях, какое колоссальное впечатление он производил на сцене); да и в кино, хотя он сыграл не так много, он успел поразить зрительское воображение, с возрастом меняя социальную маску, от романтика до циника. Прожив короткую жизнь, он успел столько, что другому хватило бы на целый век: великому Олегу Борисову, если не считать его премьерства (да и то не всегда) в БДТ, везло, представьте себе, значительно меньше, в кино во всяком случае.

Фокус Даля заключался в другом: он САМ отказывался от ролей, если ему казалось, что он хоть в чем-то с ними не совпадал, то есть его знаменитый перфекционизм был не то чтобы не ко двору в подцензурных условиях, такой характер и темперамент был бы невозможен в любой стране. Когда столь незаурядный человек умирает, в его неудачах обвиняют окружение, начальство, цензуру и пр., не смея прямо сказать, что причина порой кроется в нем самом – ну, скажем, в его неуёмном нраве, излишней требовательности, депрессивности и, извините, алкоголизме. Высоцкий умер не потому, что ему было «душно» (хотя отчасти и это тоже), а потому, извините, что безбожно пил.

Парадокс Даля, возможно, еще сложнее: его личные интеллектуальные амбиции (а он прорабатывал каждую роль как режиссер, то есть концептуально, не повторяя за постановщиком, как попугай) могли не совпадать с общим рисунком спектакля или фильма, с режиссерским видением, что приводило его в бешенство. Не командный актер, человек наособицу, со своей собственной тайной, вечно, что называется, взыскующий истины, - в общем, скажем прямо, не жилец. Читая, как он мучился, проникаешься сочувствием – чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, как пел Высоцкий, не стоит так рвать жилы.

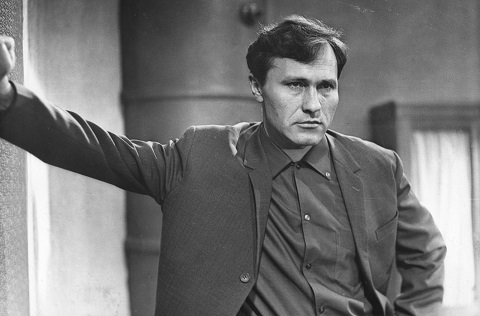

Кадр из фильма "Отпуск в сентябре"

Что касается персонально Даля, то ведь и ему удалось сыграть Печорина и Шута в шекспировской интерпретации «Короля Лира», в экранизации Чехова («Плохой хороший человек»), у Мельникова в «Отпуске в сентябре» (телеспектакле по пьесе Вампилова «Утиная охота»). В юности – в «Жене, Женечке и «катюше», в «Старой, старой сказке», в «Хронике пикирующего бомбардировщика»: а это заметные роли, о которых до сих пор помнят.

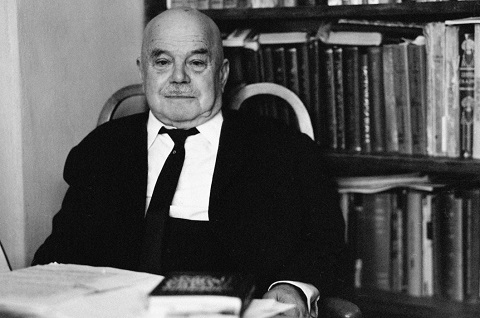

Кадр из фильма "Плохой хороший человек"

Легенда (любого выдающегося актера сопровождает мифология, тщательно взращиваемая свидетелями эпохи и передающаяся по наследству) гласит, что Даль не вписывался в реальность из-за своей излишней принципиальности. Так-то оно так, но вот, скажем, Лев Дуров считал это качество непрофессиональным: чтобы что-то сделать, необходимы и ограничения.

И тем не менее, Даль, как ни странно, при всех своих сомнениях и перекосах, выиграл – так сказать, апостериори, посмертно: его вклад в историю советского театра (такого Васьки Пепла, сетовали современники, уже никогда не будет, и не только его), да и в кино тоже оказался столь весомым, что имя этого актера до сих пор на слуху, хотя его нет на свете уже более сорока лет…

Как ни странно, именно он, как мало кто, современен: его нервность, стремление к истине, работа над собой, неприятие формализма (он всегда отказывался от ролей идеологического характера), фальшивого пафоса и пр. поставили его в особый ряд – то есть актеров вневременных, обладающих свойством говорить о проблемах вечных, а не сиюминутных. Странная судьба, самобытный характер: будто он работал на будущее, отказываясь от соблазнов настоящего – карьеры в прямом понимании этого слова он не делал, званий не имел, жил бедно и безбытно, не тратя силы на обустройство жизни и пр. Хорошо это или плохо, сложно судить – но, возможно загадка его личности кроется как раз в этом, в напряжении духа, не приемлющего мелочной суеты.фото: FOTODOM; kinopoisk.ru