Автор: Юрий Богомолов

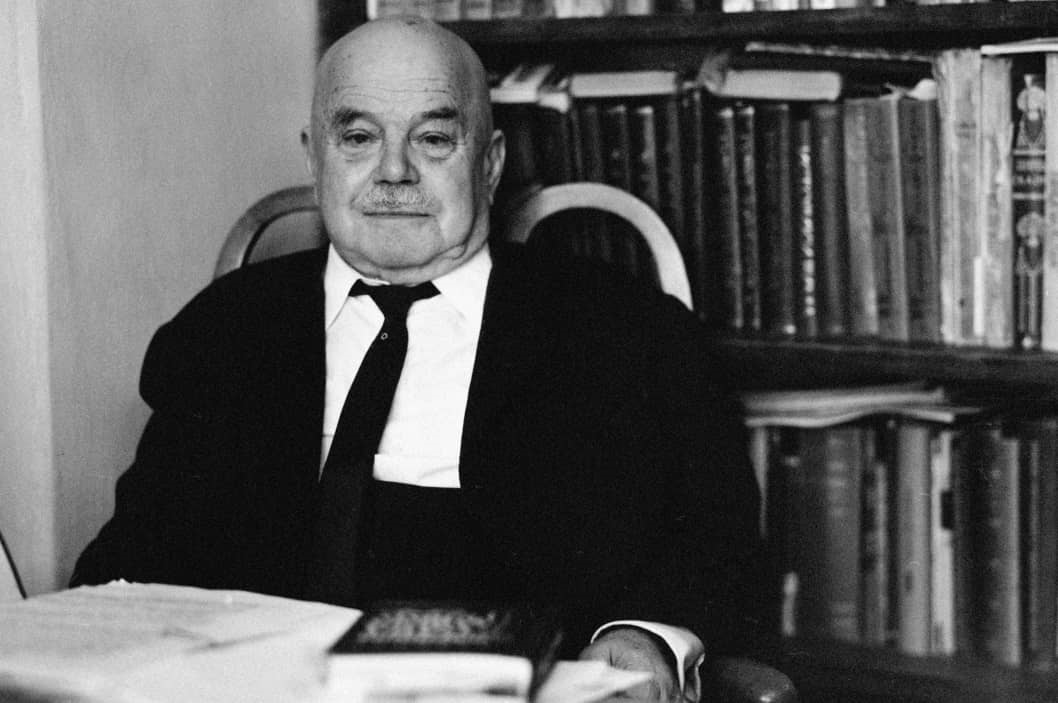

«Время берет нас тогда… Не тогда, когда ему нас жалко, а тогда, когда мы ему нужны!». Сказано это Шкловским, у которого за девяносто с небольшим лет жизни сложились свои отношения с несколькими историческими эпохами.

Эпохи, в свою очередь, колебались в выборе: взять ли с собой в дальнюю дорогу этого эксцентричного литературоведа и «веда» прочих искусств, или оставить его на обочине исторической магистрали…

Его личное время вместило в себя обстоятельства Первой мировой, двух революций, Гражданской, эмиграции, капитуляции, травли, забвения, мирового признания…

Засим наступает иной черед.

Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Сергей Третьяков, Осип Брик и Владимир Маяковский. 1920 г.

Черед припоминаний

В 1983-м торжественно отмечалось его 90-летие. Зал Дома кино (а может, писателей, точно не вспомню) был переполнен. Президиум сидел за столом длиной едва ли не во всю ширину сцены. Так надо было - чтобы уместились все статусные лица тогдашних Союзов писателей и кинематографистов плюс партийные боссы.

Уместились.

Сбоку на невысоком пьедестале в уютном кресле возвышался юбиляр.

Статусные мастера советской культуры спешили засвидетельствовать почтение к тому, кто олицетворял ее драматическую историю.

Вечер походил на церемонию благоговейного поклонения случайно выжившей легенде и подходил уже к концу, когда случился драматический фарс: виновник торжества резко привстал, чтобы протрубить что-то пафосное – и не устоял, вместе с креслом кувырком опрокинулся с пьедестала. Зал дружно ахнул, как это бывает во время смертельного номера воздушного гимнаста под куполом цирка, президиум словно порывом ветра наклонило в сторону павшего…

Однако ничего непоправимого, слава богу, не произошло; юбиляра подняли и помогли ему вернуться на место.

На следующее утро я позвонил ему, чтобы узнать о самочувствии. Он ответил задумчиво: «Зато теперь этот юбилей запомнят».

Это точно.

Я запомнил.

…Познакомиться с Виктором Борисовичем мне довелось в пору работы в журнале «Искусство кино» - то было начало семидесятых, выпало редактировать журнальную версию его книги про Эйзенштейна.

«Редактировать», правда, в этом случае громко сказано. Работа состояла в том, что по дороге от метро «Аэропорт» зайти в дом на улице Черняховского, где жил Виктор Борисович, поговорить с ним о жизни, забрать стопку машинописных листков и отнести на улицу Усиевича, где тогда располагался журнал «ИК».

Там я отдавал текст на перепечатку. Править ничего не надо было. Правда, надо было какие-то куски вымарывать, по идеологическим соображениям.

Этим занимался тогдашний главный редактор Евгений Данилович Сурков. Вымарывал он непринужденно. Спорить было бессмысленно. Не спорил и автор. Он смотрел в будущее с оптимизмом: впереди было издание рукописи в формате книги, куда он и вернул всё выброшенное нашим проницательным главредом.

Я тогда в разговоре с Виктором Борисовичем деликатно заметил, что его способ повествования сильно облегчает редактору задачу цензурирования текста.

- Ну, да, - согласился он, - мне об этом говорил еще дореволюционный цензор.

Его молодость представлялась скрывшейся за горизонтом, словно ее и не было. А она была. О ней свидетельствовали его книги, самой убедительной и яркой из которых представляется «ZOO или Письма не о любви», написанная в 1922 году.

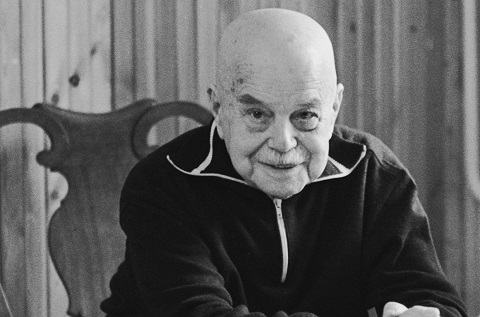

Во второй половине семидесятых время отсчитывало автору последние годы земной жизни. Как-то, зайдя к нему по какому-то поводу, я застал его отдыхавшим на диване. Вместо приветствия услышал:

- Сегодня заглянул в Эфрона на слово «старость», а там написано: смотри «смерть».

Когда ему исполнилось 88 лет, я позвонил ему, чтобы поздравить с красивой датой. Дослушав, Виктор Борисович грустно отшутился: «Да, если положить обе восьмерки набок, то выйдет пара бесконечностей».

Со стороны стало заметно, как пустеет, мелеет и сжимается его среда обитания. И не только житейская, бытовая. Но и интеллектуальная. Он пережил одного за другим друзей своей молодости. Как, впрочем, и ее недругов.

Собственный возраст все чаще становился предметом его ироничной рефлексии. Помню его звонок: «Звоню просто так… Чтобы убедиться, что еще жив».

Ему важно было эхо собственного голоса. В смысле, собственной значимости.

Юрий Белянкин, снявший фильм о нем «Жили-были», рассказывал, как перед началом съемки посетил Шкловского на даче в Переделкино. Тот лежал на тахте и вяло отзывался на вопросы и предложения, чем привел режиссера в немалое замешательство: как же он будет выглядеть перед камерой. С этой думой он спускался по лестнице, как вдруг сверху со второго этажа упало на него громогласное: «Юра!». Белянкин в испуге взлетел по лестнице: «Что, что, Виктор Борисович?» и услышал сказанное тихим голосом: «Это я так… голос еще со мной».

Он все еще был жаден до новых теоретических и эстетических веяний. И был ревнив к ним. Например, к структурализму. Пытался спорить с ним. Услышав о вышедшей какой-нибудь любопытной книге, просил ее принести. Я приносил. Некоторые из них он по умолчанию заматывал.

Помню одну, которой я дорожил – «Государь» Макиавелли. Какое-то время горевал по этому поводу. Теперь горжусь потерей не меньше, чем приобретением - книгой с автографом Шкловского.

Его задела за живое слава «Мастера и Маргариты». Он был изумлен успехом романа. Помню его реплику: «…Но в 20-е годы многие занимались ведьмологией».

Был оскорблен катаевским «Алмазным венцом» по причинам личного порядка.

Скептически отозвался о мемуарах, написанных Корнеем Чуковским.

Пока был в силах ходить самостоятельно, забредал в редакцию и осев в одной из наших комнат, останавливал работу всего редакционного коллектива. Вокруг собирались сотрудники, а он ярко говорил. Не могу себе простить, что ничего тогда не записал.

Было видно, как он сопротивлялся возрасту. Сопротивлялся работой. Написал многосерийный сценарий «Дон Кихота» и книгу раздумий о литературе «Энергия заблуждения», снялся в двухсерийном телевизионном фильме «Жили-были».

Два зверинца

Припоминая, как жил-был Шкловский в семидесятые, стоит открутить кинопленку на век назад, когда Шкловским были написаны «ZOO или Письма не о любви».

- Если не о любви, то о чем?

- О сходстве несходного.

«Для создания параллелизмов годится все», -- замечает автор и наслаивает их без счета один на другой.

…Пулеметчик и контрабасист – продолжение своих инструментов.

…Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили – протезы человечества.

…Революция (как автомобиль) включила скорость и поехала.

Гнулись рессоры, гнулись крылья машин.

…Жизнь как несессер прилажена к человеку.

…Сердце, истыканное медными пуговицами, как куртка мальчика в лифте.

…Сердце как мышь, разлинованная мышеловкой

Автор пишет женщине:

«Люблю тебя – как любит солнце. Как любит ветер. Как любят горы.

Как любят: навек».

Любимая отвечает, что на третьем «как» она «начинает думать о постороннем».

Влюбленный Шкловский облицевал свое чувство метафорами, которые как широко распахнутые окна с видами на быт и на стихии. Себя же он чувствует замурованным в эмиграционном Берлине, который подобен зверинцу - ZOO.

В котором он сам подобен зверю – «короткохвостому обезьяненку».

В заграничном зоопарке ему нечем дышать. Он не дышит, он задыхается и завидует Эренбургу – счастливому обладателю советского паспорта. А дышать он может только воздухом той революции, что случилась в России.

В последнем письме Шкловский обнажает прием своего эпистолярного романа: «письма не о любви» – метафора любви к метафоре, коей является выдуманная женщина по имени Аля. Прототипом последней стала другая женщина – «хороший товарищ и друг, с которой он не смог сговориться».

Сговориться он смог с ВЦИКом СССР. Это к нему в последнем письме он обратился:

- Я поднимаю руку и сдаюсь.

На самом деле он не сдался; он сделал то, что не удалось ему в отношениях с вымышленной Алей: договорился с Родиной. Точнее – с Советской властью.

Сдача состоялась на негласных условиях. Он отказывается от политической борьбы и уходит в монастырь, то есть погружается в науку о литературе.

В последующих объяснениях он не говорил: «Я капитулировал». Он говорил: «Я капитулировался». Слово неправильное. В невозвратном глаголе заметен иронический намек на сделку.

Лояльность давалась непросто. Восславив строительство зэками Беломоро-Балтийского канала, Шкловский позволил себе желчную остроту не для печати. На вопрос, как он себя чувствовал на стройке коммунизма, ответил вопросом: «А как себя должна чувствовать лиса в меховом магазине?».

«Обезьяненок» из берлинского зоопарка, вернувшись на родину, живет лисом в меховой лавке.

Снова – ZOO?

Письма о нелюбви

Шкловский в ту же пору, что писал выдуманной женщине письма не о любви, отсылал Горькому письма о нелюбви. Разумеется, не к пролетарскому писателю, а к советской власти, к большевикам, к установленным ими порядкам. За каждую строчку в них он мог бы получить десять лет без права переписки.

…Мы, правые социалисты, «ярили» Россию для большевиков.

…Но, может быть, и большевики только «ярят» Россию, а воспользуется ею «мужик».

…Если бы коммунисты не убивали, они были бы все же не приемлемы.

…Ленин писал: «Я согласен жить в свином хлеву, только бы была (в нем) советская власть».

…Ваше (Горького – Ю.Б.) сложное отношение к власти объясняется тем, что Вы с ней сходны в методе осчастливливания людей.

…Люди-политики мерят мерой пространства, а Вы знаете, что в этом пространстве живут люди и что вообще здесь режут по живому.

Ленин же и Троцкий представляют же себе людей толпами-брикетами из человечины, и над каждым брикетом в небе соответственная цифра.

…Прощаю себя за то, что смеюсь, за то, что бегу от креста, прощенье Ленину, прощенье Дзержинскому, красноармейцу, издевающемуся в вагоне над старухой, красноармейцу, взявшему Кронштадт, всему племени, продающему себя. Всем себе-иудами.

И в одном из писем к Горькому еще до бегства своего из СССР умолял пролетарского писателя:

Мой дорогой Алексей Максимович, любимый мой, бросайте нас и уезжайте туда, где писатель может писать.

Это не бегство, это возвращение к работе. Здесь в России использовали только Ваше имя.

Уезжайте. (Октябрь – ноябрь 1921 года).

Он всё знал и понимал про советский зверинец еще век тому над…

Горький уехал и вернулся.

Шкловский бежал и тоже вернулся.

Вернулись Толстой, Прокофьев, Куприн…

Советскому ZOO нужны были имена, чтобы вывешивать их на клетках – золотых, серебряных, бронзовых…

Железные клетки для именитых мастеров культуры и науки (как и их могилы) оставались многие годы безымянными.

Есть еще у Шкловского короткая притча «Плац», датированная теми же двадцатыми, об опыте создания принудительного рая посредством революционного усилия. Насверлили в каменном плацу ямки, воткнули в них деревца и приказали: «Расти!». А следить за этим процессом назначили Чрезвычайную комиссию. Деревья засохли, сдохли и засмердели.

…А радоваться, – заключает автор, – глядя на все это, я не могу, так как под русской революцией есть и моя подпись.

Приговор именем Шкловского таков:

…Советская же республика имеет (должна иметь) эмблемой вареного рака, животное красное, но никуда не могущее уже поспешать, даже обратно.

Похоже, это приговор и тому ZOO, в котором мы сегодня живем…

Шкловский с его метафорикой снова понадобился Времени.

фото: Василий Малышев/РИА Новости; TOPFOTO/FOTODOM