Автор: Леонид Бахнов

Леонид Бахнов, прозаик, критик, редактор, мемуарист, когда-то посещал литературный семинар Юрия Трифонова, много писал о нем.

Эта публикация показалась нам настолько интересной, что не познакомить с ней читателя было бы глупо, тем более что о Трифонове вспоминали совсем недавно, 28 марта, в день его смерти.

От автора

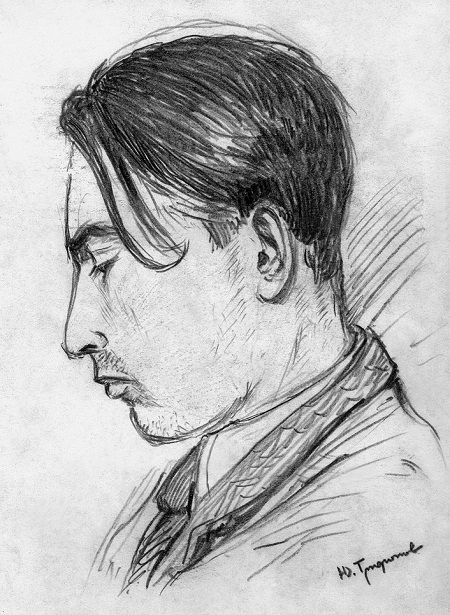

Леонид Бахнов, Юрий Трифонов, Владлен Бахнов

Эта статья была написана 34 года назад.

Уже раскочегарилась Перестройка, в толстых журналах печатались долгие годы пролежавшие под спудом сочинения не доживших до этой поры писателей. Одним из них был незаконченный роман Юрия Трифонова «Исчезновение», опубликованный в журнале «Дружба народов» (№ 1, 1987).

Незаконченный – но почему? Ведь после того, как Трифонов начал работу над ним, он написал и «московские повести», и рассказы, и большие романы, последним из которых оказался роман «Время и место», вышедший к читателю уже после смерти писателя.

Почему?

Кажется, я видел ответ на этот вопрос, потому и сел за статью. Правда, чтобы ответить на него, надо было проследить чуть ли не весь творческий путь Трифонова.

Но отчего бы и нет? Время было азартное, стало можно говорить неслыханные до того вещи, а о Трифонове я много думал, тем более когда-то посещал его литературный семинар. Писал, попутно отбивая атаки на одного из властителей дум семидесятых: с наступлением гласности очень многим захотелось оттоптаться на популярном писателе.

Как говорится, прошли годы. Даже десятилетия. В девяностые о Трифонове как будто забыли. Потом вспомнили. Сейчас его имя твердо числится в золотом фонде русской литературы конца прошлого века. Уже 42 года, как нет самого Юрия Валентиновича, ушли из жизни и его ретивые критики.

А непонимание осталось.

…Трудно забыть отряды конной милиции возле Центрального Дома Литераторов, где проходила церемония прощания с писателем. Значит, его боялись? Это с одной стороны. А с другой – ведь разрешали же? Печатали?.. Значит, он ИМ был зачем-то нужен, со всеми его недомолвками? Может, какое-то спецзадание выполнял? Иначе к чему эта разрешенность? Отблески этого двусмысленного костра видятся до сих пор.

Сейчас нелегко найти тот 9-й номер журнала «Октябрь» за 1988 год, где печаталась статья – время было доинтернетное, «Журнального Зала» не существовало. Вот почему мне кажется, сейчас самая пора освежить в памяти читателей это эссе.

Время и место

«На бульваре плешинами белел снег, деревья темнели сиво, голо, и по черному асфальту, по трамвайному пути и по середине бульвара бежали к Трубной площади люди» — таким резким, хроникальным кадром открывается в романе «Время и место», напечатанном вскоре после смерти писателя, описание известного исторического события.

«Зима кончалась, воздух был ледяной. И ледяной ветер гнал людей к Трубной. Говорили, что в Дом Союзов будут пускать с двух... Центр, говорили, закрыт, в метро не пускают...».

Стоящий на обледенелом тротуаре Антипов будет испытывать «какое-то полубезумие», владевшее в тот день всеми; а позже, под вечер, услышит с улицы крики, бросится выламывать дверь, и в пустое парадное хлынут люди…».

Даже самый неосведомленный читатель вряд ли способен не понять, о чем идет речь,— о похоронах Сталина. Однако это слово — «похороны» — мелькнет лишь спустя десяток страниц, оброненное как бы невзначай, случайно, а имя того, кого хоронят, не будет названо вообще.

Почему? Что это — дань «временам», обстоятельствам, цензуре? Но не станем торопиться с суждениями. Пока запомним: имя Сталина даже в той ситуации, когда его, кажется, невозможно не произнести, остается неназванным.

В первом номере «Дружбы народов» за прошлый год (то есть 1987-й, прим. редакции) был напечатан роман Трифонова «Исчезновение». Знакомый уже читателю Дом на набережной. Большая и, несмотря на время от времени возникающие трения, очень крепкая, спаянная семья, в которой без труда угадываются черты семейства Трифоновых, а в Горике, герое романа, просматривается сам будущий писатель. Вечерами за ужином собираются вместе, говорят о всякой всячине, уютно светит лампа сквозь оранжевый абажур.

На дворе — год тысяча девятьсот тридцать седьмой, кольцо сжимается, и вот уже звучат пророческие слова, обращенные дядей Горика к его отцу, Николаю Григорьевичу: «Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем...». Неслучайно одно из самых пронзительных мест в романе — описание вечернего Дома: «Метель унялась, было морозно, ясно, на дворе тихо лежал оранжевый — от тысяч абажуров, смотревших в окно, —- снег. Дворники усердно скребли, стучали, торопясь расчистить дорожки для гуляющих, что вышли по совету врачей на вечерний терренкур: похватать морозцу перед сном»...

Мирная, идиллическая картинка, а маховик-то адской машины уже вовсю раскрутился, и не жестокая ли это насмешка — трогательно заботиться о бытовых удобствах и о здоровье тех, кого уже ждут разверстые пасти лубянок да бутырок, кому, может, несколькими часами позже «терренкура» суждено увидеть того же дворника, только уже в ином качестве — понятого. «Дом предварительного заключения» — так окрестил народ серый дом на Софийской набережной...

Главное отличие этого романа, извлеченного из архива писателя, от других напечатанных произведений Трифонова состоит в том, что здесь прямо говорится о таких вещах, о которых литература как бы перестала говорить с середины шестидесятых.

...«Нынешние восторги по поводу публикации «Исчезновения» кажутся мне несколько однобокими,— читаю у критика Виктора Топорова («Литературное обозрение», 1988, № 1).— Незаконченный роман Трифонова, эта несостоявшаяся «книга жизни», вызывает горькое чувство именно своей незаконченностью... Роман о тридцать седьмом годе — а точней, об исчезновении — физическом одних и метафизическом других — должен был, похоже, стать главной книгой Трифонова, все его творчество питалось темным светом этой тайной звезды, здесь были истоки и были ответы на мучившие его вопросы. Отсюда шли временные линии и в прошлое, и в будущее, с этой роковой вершины было видно далеко и ясно. Но Трифонов этой книги, увы, не написал».

Действительно, «увы», что тут еще скажешь? Однако чудится мне (может, я и ошибаюсь) в столь жесткой окончательности итога не только горечь и сожаление, но и скрытый укор, обращенный не к «временам», а к писателю лично: какой, дескать, крутой маршрут открывался, а вы, Юрий Валентинович, дрогнули, сошли на обходную дорожку — вот и не написали своих «Белых одежд» или «Детей Арбата»...

«Герои Трифонова постоянно укореняются в жизни — и постоянно деградируют, укореняются и исчезают, сходят на нет. О причинах и обстоятельствах этого исчезновения писатель говорил мужественно, но глухо, с той, по выражению Мандельштама, не «последней прямотой», которую осуждал и в своих персонажах, и, по-видимому, в самом себе» (продолжает Топоров).

«По-видимому»! Читать, вероятнее всего, следует так: должен был осуждать, а коли у самого писателя недоставало моральных сил судить себя по высшему счету, так сделаем это за него мы, критики...

Боюсь, ох, боюсь, очень скоро эти «упругие удары под водой» («Обмен») станут уже открытыми и автора столь жадно читавшихся повестей и романов еще призовут к ответу: пошто не договаривал?! Пошто не писал «в стол»?! Да уж, велик соблазн спрямления, слишком привыкли мы, возвеличивая одних, непременно топтать других.

Трифонов мог сказать больше — эмоции по этому поводу вполне понятны. И больше, и тверже, и прямее... Но, сокрушаясь о том, чего он НЕ сказал, не лучше, не справедливее ли вспомнить, что он все-таки сказал? Вспомнить, перечитать сегодняшними глазами, но не забывая и глаз вчерашних, того ожидания трифоновского слова — и правда, непрямого, нуждавшегося в додумывании, дочувствовании и, по любимому выражению писателя, «дочерпывании», без которого неполна была бы палитра тех времен. И тогда, может, окажется не так уж и «глухо»?

…Говоря так, я вовсе не хочу столкнуть лбами Трифонова и тех, чьи рукописи были разлучены с читателем (а то и с самим автором) и чьему гражданскому мужеству мы воздаем ныне запоздалые (подчас, увы, слишком запоздалые) хвалы. Напротив, уважая этих писателей и их путь, я хочу лучше понять, что же представляет собой путь Трифонова.

И что это такое вообще — путь Трифонова? И впрямь «не последняя прямота», объединяющая писателя и его персонажей? Эдакая дозировка правды и стоящий за ней нравственный компромисс? Или все-таки что-то иное?

Почему и, главное, во имя чего Трифонов не написал свою «книгу жизни»?

Попробуем разобраться, не упуская при этом из виду, что характер творчества писателя, обусловленный, конечно же, в первую очередь его индивидуальностью, находится в определенной зависимости и от времени, и от состояния читательских умов.

Заморозки

«На мне захлопнули дверь» — с такой невеселой фразой, вспоминает В. Кардин («Новый мир», 1987, № 7), Трифонов в январе 67-го вручил ему свеженький экземпляр «Отблеска костра» (напомню читателям, что это повесть об отце, герое гражданской войны, ставшем жертвой «культа личности»). Что было дальше — более или менее известно. Начался активный процесс «манкуртизации» населения — минуя описанную Айтматовым физическую обработку объектов. Отныне ни о репрессиях, ни о реабилитациях не велено было помнить, как не было и двери — ни распахнутой, ни захлопнутой, никакой.

Впрочем, как мы знаем, этим дело не ограничилось — чем дальше, тем больше становилось «белых пятен» и в нашем прошлом, и в настоящем. Странно было бы всерьез представить, будто все жители страны способны разом обеспамятеть или разучиться верить своим глазам,— по-видимому, в этих условиях каждому из нас полагалось завести свой маленький, персональный «спецхранчик».

Хемингуэй, уподобивший произведение литературы айсбергу (сравнение, чрезвычайно близкое Трифонову), вряд ли мог помыслить, какую зловещую универсальность обретет этот образ в наших условиях.

Собственно, под него подпадало буквально все — как в литературе, так и вне ее. И способ изображения действительности (два пишем — восемь в уме), и писатели, чьи главные творения либо прятались там, под водой (помню, один весьма уважаемый мною критик писал в адрес Битова: «Нам бы ваши заботы, господин учитель!» — и это в то время, когда «Пушкинский дом» был уже несколько лет как закончен!), либо возвышались над ней лишь на пресловутую «одну шестую» (тот же «Пушкинский дом», наиболее проходимые куски которого были распечатаны по разным журналам, «Сандро из Чегема» Искандера).

Ну и так далее.

От искусства требовали «отражения современности», но что, если подумать, могло оно «отразить», как не тот же айсберг? «Принцип айсберга» укоренялся в сознании, поражал и души, и умы — даже самые трезвые головы начинали путаться в причинно-следственных нитях...

Таким было время.

«Трифонов оттаивает вместе со временем» — к нему крепко прилипла эта характеристика. Сейчас — и особенно после публикации «Исчезновения» — видно, что это не совсем и даже совсем не так. Трифонов «оттаивал», но в каком-то своем темпе.

Уже написан и изъят роман Гроссмана, и автора нет в живых, уже понятно, что попытки напечатать «Новое назначение» или «Детей Арбата» обречены на неудачу, уже и сам Трифонов, как мы помним, произнес слова о «захлопнутой двери» — всё, занавес упал, пора искать другие темы,— а он только-только «дозрел» для романа «о тридцать седьмом»...

Навалились на «Новый мир» (Трифонов собирает подписи для протестующего письма); уволили из обращения ранящие слух слова «этап», «лагерь», «ссылка»; неприличным (а постепенно и недозволенным) стало упоминание о ХХ съезде; о кровавых событиях сталинской эры сделалось принятым говорить все более обтекаемыми формулировками, а Трифонов все пишет и пишет свой «прямой» роман, и чем дальше, тем очевидней становится, что такая работа может идти только в стол...

Не закончил... Не дописал... Не хватило духу?

Скорее — воздуха. Того самого, который дает писателю надежда, что он говорит не в пустоту. Ведь многое из того, что мы читаем только сейчас, писалось на самом-то деле еще тогда, когда можно было верить, что адресуешься современнику. А Трифонов сел за роман в пору, когда уже вряд ли оставался простор для иллюзий.

Впрочем, такого «простора» не было ни у Булгакова, ни у Платонова — они, однако же, не бросали свои книги по причине их непроходимости. Но даже на фоне таких примеров что-то мешает мне назвать путь Трифонова путем компромисса.

Компромисс?

Что же именно? По свидетельству вдовы писателя, он прекратил работу над «Исчезновением» в 72-м году. Мы, конечно, не знаем, «на время» или «навсегда» откладывал ли он незавершенную рукопись, тешил ли себя надеждой когда-нибудь к ней вернуться. Судя по тому, что многие сцены, мотивы, персонажи перешли в другие произведения, эта надежда в какой-то момент начала иссякать.

Но дело, однако, не только в ней. Перед Трифоновым середины семидесятых открывалось два пути: продолжать писать «обреченный» роман и тем самым замкнуть свои уста перед современниками либо употребить все свои силы и возможности, чтобы быть услышанным «здесь и сейчас»,— путь тоже нелегкий и не дающий никаких гарантий, особенно если учесть тему Трифонова.

Трифонов выбрал второй путь.

Но давайте спросим себя: а что, разве мы, читатели, не понимали, о чем речь? Не удивлялись всякий раз, открыв новую трифоновскую публикацию: что это они там — неужели не сообразят, о чем он на самом деле?.. Бродили даже разные фантастические предположения на сей счет — вроде той «безумной догадки», что, по словам Трифонова, зрела во времена затянувшегося разгона «Нового мира»: «Новый мир» никогда не будет разогнан, ибо он нужен» («Вспоминая Твардовского», «Огонек», 1986, № 44).

Читательский опыт, опыт чтения, заработанный в тех, «айсберговых», условиях и не без помощи, кстати сказать, самого Трифонова,— вот что не дает мне назвать путь Трифонова компромиссом.

Писатель верил в нас, в нашу способность думать и понимать, откликаться на сигналы, обращенные к запрятанному в личных «спецхранах». Думаю даже, что эта вера сыграла в известном смысле решающую роль в том выборе, о котором мы говорим («Выбирать, решаться, жертвовать» называется, между прочим, одна его статья начала семидесятых).

Расчет на определенную «айсберговость» читательского восприятия вообще был в духе времени. Это только поначалу могло показаться, будто бы нынешний разговор на темы «культа личности» начался с той самой точки, на которой был оборван в середине шестидесятых.

На самом-то деле он продолжался, причем не только на кухнях и в произведениях, что хоронились в ящиках письменного стола или уходили в «самиздат»,— продолжался он и в печатной литературе.

Положим, многие критики видели свою благородную задачу в том, чтобы «облагонадежить» произведение, увести от «недозволенных» мыслей, перетолковать хоть в обратном смысле (изумителен, например, был первый отклик на «Новое назначение», напечатанный в «Литературке»: выходило, что Бек написал свой роман во славу таких людей, как Онисимов!).

Но если говорить всерьез,— разве думающий читатель так уж не понимал, куда, скажем, ведет дверь, открываемая Юрием Давыдовым из «позапрошлого», из времен Народной воли (как, кстати, и Трифоновым в «Нетерпении»)? Или в какого рода проблемы упираются Быков, Абрамов, Тендряков, Можаев?..

«Запретная тема» продолжала осмысляться и в глухие годы, она, если угодно, и была теми дрожжами, на которых всходило лучшее, что было в литературе семидесятых.

«Вдруг затеялась заваруха с дядей Володей...», «дядя Володя был уже на севере...» — многим ли читателям «Дома на набережной» был неясен суровый смысл этих прозрачных эвфемизмов? Но я даже не о них и не о горькой сладости такого полукрамольного понимания.

При изобилии намеков проза Трифонова меньше всего была «намекательной» в том фрондирующем смысле, какой обрело это слово за десятилетия безгласности. Он, конечно же, брал в расчет растущую изощренность читательского восприятия, выучку «ассоциировать» и откликаться на иносказания. Но не на этом, как мы прекрасно знаем, строились его отношения с современниками.

Не на подмигивании, не на самоуспокоительном сознании взаимной проницательности и левизны, а на солидарности в сопротивлении предписанному беспамятству, на стремлении разобраться, понять, что же с нами происходило и происходит.

По праву памяти

И здесь Трифонов был прям, его мысль не юлила и не пряталась, хотя, как он сам признавался, была рассчитана на читателя «искушенного», «у которого уже есть опыт отбора литературы, который понимает, как нужно читать, умеет сопоставлять, о чем-то догадываться, что-то видеть между строк...» (из беседы с Юрием Валентиновичем, которую я в свое время готовил для «Литературного обозрения» (1977, № 4).

Но не все сказанное смогло войти в печатный текст. Так, за его пределами остались его суждения о том, о чем Твардовский писал в поэме «По праву памяти»: «Забыть, забыть велят безмолвно»; не вошли и приведенные Трифоновым свидетельства, что его надежды на понятливость читателей не лишены реальных оснований.

Всё это «обобщилось» в многозначительном по тем временам и абсолютно нейтральном на нынешний слух замечании (речь шла о письмах читателей):

«Эти письма сильно изменились по сравнению с прежними. Изменились читатели, многое лучше понимают, видят. Эти письма создают для писателя определенную атмосферу...»

Если, сдавая в «Новый мир» «Обмен» и «Предварительные итоги» Трифонов (он сам об этом говорил) еще мог испытывать определенные сомнения, поймет ли его читатель, то после успеха этих первых «московских» повестей он видел: понимают!

Понимают, несмотря даже на упорные (а может, и лукавые) старания критиков втиснуть его в какой-нибудь строй — бытописателей ли, борцов ли с «мещанством»...

«У нас все литераторы должны «числиться». Бесхозных писателей не бывает»,— чуть усмехнулся Юрий Валентинович в ответ на мои филиппики в адрес тех, кто торопится запихнуть его в какую-нибудь из удобопонятных рубрик. И это читательское понимание не могло не давать ему поддержки, не укреплять сознание, что и в таких, мягко говоря, трудных условиях он может, у него получается донести до нас кое-что важное об «общей судьбе».

А раз может — значит, и должен.

Убежден, именно сознание писательского долга отнимало у Трифонова право безмолвствовать перед современниками, пусть даже имея вернейшее из нравственных оправданий: пишу «для вечности» (то бишь «в стол»).

Великая сила недосказанности

Разным оно бывает, мужество художника... Конечно, такой путь требовал немалых жертв и уступок — и прежде всего умолчания о жестоких реалиях сталинской поры. Но было обстоятельство, которое не то чтобы облегчало, а как-то смягчало тяжесть вынужденных потерь — оно-то, наверное, и сделало внутренне приемлемым этот путь для писателя.

Дело в том, что склонность к недосказанности была заложена в самой природе трифоновского дарования; умолчание, недомолвка, намек — все это были важнейшие элементы его художественной системы, диктуемые не внешними условиями: «дозволено — не дозволено».

Это были черты его стиля, связанные с его представлениями о гармонии, достоверности, о внутренних возможностях слова. Будучи писателем тонким, он не хотел пережимать, хотел оставить простор для читательских мыслей и воображения.

Воссоздавая, как он говорил, «феномен достоверности», писатель очень уповал на работу читательской мысли — это, конечно же, школа Чехова, школа предельной емкости и лаконизма, от которой наша литература порядком отвыкла (я, естественно, говорю о 50—60-х годах, когда формировались и оттачивались художественные принципы Трифонова).

Именно долгая отвычка от такой школы, на мой взгляд, была одной из главных причин довольно-таки продолжительного непонимания критикой «позднего», после «Обмена», Трифонова, упрекавшей его в том, что он якобы недостаточно твердо выражает свое отношение к героям, что у него нет «позиции», и так далее и томy подобное. Постепенно ему все-таки удалось приучить к себе не только читателей, но и критиков, признавших за ним по крайней мере право не разжевывать своих мыслей.

«Чехов,— писал Трифонов еще в 59-м году,— совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного».

А еще спустя пятнадцать лет говорил о «пробелах» как вообще об одном из непременных законов художественного: «Пробелы — разрывы — пустоты— это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них — в пробелах — возникает еще одна тема, еще одна мысль».

Требования «времени», если воспользоваться выражением самого Трифонова, «полярно сошлись» с принципами его эстетики. Расхождения состояли в том, что умолчания требовались в той области, о которой он как раз должен был говорить.

Поистине нужно было быть Трифоновым, чтобы уметь разрешить столь неразрешимую ситуацию! Писатель создал уникальную, в своем роде совершенную художественную систему, в которой вынужденные умолчания столь же органичны, столь же естественно вплетены в ткань произведения, как и умолчания иного рода.

Да, слово его было подцензурно, но поразительно, как свободно, не зажато чувствует себя мысль Трифонова в этих условиях, как вольно входит в ее оборот то, о чем приказано было молчать.

Перечитывая в свете нынешней гласности даже сравнительно давние вещи, скажем, тот же «Обмен», не устаешь удивляться, как «откликаются» они на то, о чем мы сегодня говорим, думаем.

Вот дед Дмитриева — старик семидесяти девяти лет, окончил Петербургский университет, занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, был знаком с Верой Засулич... «...он (речь идет о середине пятидесятых) недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе». Как уж тут не понять (и понимали!), что за судьба была у этого человека, откуда он «вернулся». «Дед,— читаем мы дальше,— говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, она его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом...» (выделено мною — Л. Б.).

Может, потому-то и удалось Трифонову сказать много больше, чем это удавалось другим, что он, не изменяя ни себе, ни своим художественным принципам — напротив, развивая их, совершенствуя, — сумел найти то эстетическое пространство, где его мысль оставалась свободной. Более того — тормошила, будила внутреннюю свободу читателей. Наверное, это и есть самое главное, чем мы ему обязаны.

...Признаться, я что-то не припомню особых восторгов в критике по поводу «Исчезновения» — реакция на эту публикацию была скорее уж размышляющей, и, кстати, оттенок горечи за судьбу романа в ней тоже был ощутим.

Но не было в этой реакции главного — удивления. Да и мог ли кого-нибудь поразить тот факт, что в столе у Трифонова остался именно такой роман? Думаю, многие, поостыв от первого впечатления, обнаружили, что эта вещь выглядит как бы «вторичной» по отношению к тому, что уже читано у Трифонова. «Вторичной» не по материалу (хотя трудно, например, не догадаться, что Ленька Карась из «Исчезновения» и Антон Овчинников из «Дома на набережной» имеют общий прототип) — по мыслям, по писательскому взгляду на характер событий, которые он, на сей раз прямо, изображает. Иными словами, то главное, что сказано в этом «непроходимом» романе, не было похороненным — оно было выговорено, донесено до читателя!

Особый путь

Что же именно? О чем писал Трифонов, стремясь, по его собственному признанию, «к связям отдаленным, глубинным, которые читатель должен нащупывать и угадывать сам»? Попробую высказать кое-какие соображения.

С детства, со школьной скамьи нас старались воспитать в сознании, будто бы все, что происходит в нашей стране, неподвластно обычным, общечеловеческим меркам, будто бы с рождением нового, социалистического государства на нас перестали распространяться законы «прежней» истории, «прежней» морали. И мы, и наша действительность сколочены из особого, небывалого материала! (Этому, похоже, несколько противоречила известная теория «пережитков», но нам ли пугаться противоречий?)

Сталин, осведомленный в истории, кажется, несколько больше своих преемников, был, как известно, не чужд некоторых параллелей, но возможно ли было публично, вслух — естественно, в самом приятном для вождя смысле, — намекнуть на сходство, скажем, его образа действий с действиями иного исторического лица (ну, хоть того же Грозного, которого Сталин чтил)?

Нет, разумеется, и не только потому, что степень его величия и гениальности была принципиально недосягаема для сравнений, а и по той причине, что «наш» человек должен был пребывать в твердой уверенности: ничего подобного не было нигде и никогда! Это сознание — абсолютной беспримерности происходящего — вколачивалось не только во времена «культа», но и в «оттепельную» пору, и в годы «застоя».

Трифонова никак не могла удовлетворить такая «вырубленность» из общего потока истории, на наше прошлое и на нас он смотрел иными, «общечеловеческими» глазами. Нынче, говоря о Сталине, мы видим не только колоссальные масштабы злодеяний и беспримерное вероломство, но и вполне типологические черты, связывающие его с тиранами всех времен и народов.

Зияющий пробел

В этом, мне кажется, основное отличие нынешнего разговора «о Сталине» от того, что шел в начале шестидесятых: мы стараемся понять не столько феномен Сталина, сколько нашу историю. Тридцать седьмой год оставался для Трифонова открытой и кровоточащей раной, но все его книги, включая «Исчезновение», не об этом, роковом, годе (кстати, еще неизвестно, был ли он рекордным по числу жертв), а о том, отчего повернулось именно так и почему мы — такие...

Я начал с отсутствия имени Сталина во «Времени и месте», так вот: его имени нет ни в одной — после «Отблеска костра» — печатной вещи Трифонова, и это не дань цензуре, а зияющий «пробел», над которым следует задуматься.

Клубок насилия и самообмана

Не Сталин был его темой, а сталинщина, ее истоки и последствия — в нашей жизни, наших душах.

Критик Казинцев («Наш современник», 1987, № 11), говоря об «Исчезновении», упрекает автора в том, что будто бы «трагедия времени» осмыслена им «как трагедия именно Дома на набережной», что весь роман написан в «оправдание» Дома и его жителей, а вопрос об их «вине» даже не ставится.

«Когда-то они,— не без патетики пишет в своей статье критик,— отдавали приказы, ни на минуту не усомнившись в своем праве выносить окончательный моральный вердикт, определяли, в каких случаях расстрел — трагедия, в каких нет»,— и таких-то, дескать, людей призывает жалеть писатель! Но давайте чуточку успокоимся и попытаемся разобраться: кто же такие эти «они», сваленные Казинцевым в одну кучу?

Слова «другое дело, когда людей расстреливают по ошибке,— это трагедия» - произносит в романе бабушка Горика, изображенная как типичный продукт эпохи, продукт слепой веры, не имеющая, кстати, возможности выносить реально угрожающие чьей-либо жизни «вердикты» (сообразив это, критик вставил слово «моральный»).

Реальной властью над человеческими жизнями обладает Флоринский, но тут уж и Казинцев не станет спорить, что персонаж этот вызывает у автора отвращение. Так может быть, речь идет о Давиде Шварце, который и впрямь некогда работал в прокуратуре (кстати, это не Трифонов, как полагает критик, называет Давида Шварца «совестью партии», это оценка, данная Сольцу, с которого написан этот персонаж, его товарищами)?

Однако, рисуя его, автор «Исчезновения» отнюдь не избегает вопроса о виновности таких, как он, в зловещем повороте событий, скорее уж наоборот: «Спасал Давид многих. Казнил тоже»,— сказано в романе.

Надо совершенно не знать Трифонова или полагать, что читатель его не знает, чтобы допустить, будто писатель признавал за кем-либо моральное право казнить. Давид Шварц предстает перед нами человеком растерянным, сбитым с толку, искренне не понимающим, как можно, пусть даже, как он выражается, «под давлением» (знает ли он, что означает это «давление»?), выдать четырнадцать человек. Тут многое сошлось: и непонимание, и слепота, но и — боязнь посмотреть правде в лицо, страх потерять веру. В этом смысле Трифонов не щадит даже отца Горика, в котором угадывается его собственный уничтоженный отец: «Мысль о том, что Давид прав, постепенно проникала в Николая Григорьевича, превращаясь в убеждение и в некоторое даже облегчение души. Было, конечно, больно думать о Павле... но одновременно возникло чувство покоя, ибо восстанавливался разрушенный было хаосом и необъяснимостью порядок мира» (подчеркнуто мною — Л. Б.).

Вопрос о вине — исторической вине — обитателей Дома на набережной принадлежит самому Трифонову. Писатель ставил, исследовал этот вопрос еще тогда, когда верхом свободомыслия считалось намекнуть, что при Сталине вообще были какие-то «нарушения законности».

И в этом, кстати, его отличие от большинства «шестидесятников», для которых ореол мученичества над головами «жертв культа личности» делал как бы неуместными всякие иные вопросы и прежде всего — о причастности «жертв» к этому самому «культу».

Это только поначалу, после «Обмена», могло показаться, будто Трифонов идеализирует поколение «старых большевиков», находя в них одну лишь «духовность» да незамутненную «веру». Нет, диалектика «палач — жертва» Трифонову была хорошо известна, она и составляла суть его отношения к трагедиям того времени. Разве Ганчук из «Дома на набережной», прежде чем превратиться в «жертву», не крушил, не сокрушал своих литературных противников методами отнюдь не праведными? Разве Воловик из «Исчезновения», прежде чем его заберут, не обрек на ту же участь десятки своих коллег публичными

«разоблачениями»? Разве и негодяю Флоринскому не предстоит в недалеком будущем самому стать «жертвой»? Да, писатель прекрасно видел все это, только в отличие от своего будущего критика не желал выносить одинаковый приговор всем, чохом, а хотел разобраться, размотать этот спекшийся клубок зла, насилия, страха, веры, цинизма, восторга, обмана и самообмана.

Кровавый туман

Но бог с ней, с этой критической статьей.

Вернемся к Трифонову и обратимся к роману, где почти не говорится о сталинских временах,— к «Старику». По некоторым признакам можно понять, что и Павла Евграфовича Летунова не обошла жестокая участь — то ли сидел, то ли был сослан.

Вроде бы совсем другой клубок он распутывает — гражданская война, Мигулин... Однако же, вновь, этот, именно этот! Погружаясь вместе со стариком Летуновым в далекое прошлое, мы видим там отблеск иного костра, того, что будет полыхать в тридцатые. Вернее, видим, как на том костре, хворост для которого собирался, кстати, еще во времена Народной воли, подсушиваются поленья для этого. Видим зерна, ростки, побеги грядущего. Они не только в неистовых Шигонцеве (уж не от Шигалева ли из «Бесов» ведущем свое происхождение?) и Браславском, жаждущем пройти по непослушной земле «Карфагеном». Они — и в Науме Орлике, который любого человека «мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на десять процентов...». Да и в Шуре, Володе, самом Летунове... Они, эти злые семена,— в нетерпении, рождающем нетерпимость, в недоверии, в «классовой» беспощадности (вспомним, с какой жадностью впитывает молодой Флоринский «великий и заразительный пример... беспощадности, имеющей право»); они — в признании за кем-то права «по совести» проливать чужую кровь, распоряжаться чужими душами; они — в незрелости умов и сердец. Тут за какую ниточку ни потяни — все откликнется «тридцать седьмым», пламенем, сжирающим всякого, без разбора.

«Время испекло нас в своей духовке, как пирожки»... Да, время, кровавый туман, все перепуталось, и обстоятельства впрямь бывают сильней человека,— но все-таки «пирожки» выходили разными: доносчик Приходько — и мучимый памятью Летунов; страдающий, бессильный до конца осознать происходящее Николай Григорьевич — и мерзавец Флоринский.

Об этом Трифонов не хотел и не мог забывать….

Обстоятельства не позволяли ему очень о многом говорить прямо, многое называть своими именами. Что ж, он принял эти условия. Сделал предметом изображения не аресты, допросы, ссылки и лагеря (этого, кстати, испытать ему не довелось — не знаю, стал ли бы он это изображать и в условиях гласности), а быт тех лет, их атмосферу, насыщенную зловещими испарениями.

Леонид Бахнов на выставке 90-летия Юрия Трифонова в Музее Москвы 30 июля 2015

Вечное иго

…Вчитаемся - нет, даже не в «Дом на набережной», а в написанное еще раньше «Долгое прощание»: атмосферу эту определяет страх. Гриша Ребров, восклицающий: «Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» — вынужден трястись перед своим ничтожным соседом; его тесть, Петр Александрович, живет в постоянном страхе за судьбу своего сада; Лялю в театре начинают побаиваться из-за ее связи со Смоляновым; Смолянов, перед которым многие трепещут, в свою очередь, боится Агабекова...

Только очень поверхностному взгляду может казаться, будто бы этот страх вызван лишь «бытовыми» причинами и никак не связан с «политикой». На самом деле вовсе не так: во-первых, само обилие вроде бы «бытовых», мелких страхов — что тебя выселят, лишат заработка, не примут пьесу и т. д. и т. п. — рождает ощущение общей бесправности, бессилия личности перед любым произволом; во-вторых, мы-то хорошо знаем, как легко «бытовое» оборачивалось «политическим»... Но страх, которым у Трифонова пронизана атмосфера тридцатых годов — ужас, оторопь, непонимание,— отличается от того привычного, въевшегося, безнадежного страха, каким окрашено у него начало пятидесятых.

Страх, ставший состоянием общества,— что может быть хуже? В статье «Тризна через шесть веков», написанной в связи с 600-летием Куликовской битвы, Трифонов говорил:

«Ведь самое ужасное было то, что иго вышло — долгое. Люди вырастали, старели, умирали, дети старели, умирали, дети детей тоже старели, умирали, а все длилось — тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видать, и люди понемногу начали дичать в лютом терпении — привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь... Смысл Куликовской битвы и подвига Дмитрия Донского не в том, что пали стены тюрьмы — это случилось много позже,— а в том, что пали стены страха».

И еще одна черта отличает атмосферу, воссозданную Трифоновым,— насыщенность мифами. Почему Ребров сочиняет пьесу о войне в Корее, где он ни разу не был, и не пишет о том, что хорошо знает, о Клеточникове, о народовольцах? Да потому, что такой, реальный, героизм этой мифологизированной действительности не нужен, не вписывается в нее.

Почему Сергей Троицкий, герой «Другой жизни», живущий в иные, почти уже «наши» времена, не может найти своего места, мучается, терзается и в конце концов умирает во цвете лет? Потому что гребет против течения, потому что его «разрывание могил», усилия восстановить нить исторической преемственности не просто не нужны — находятся в решительном противоречии с современностью, направлявшей свои силы как раз на обратное: как можно прочнее порвать эту самую нить, переписать историю на собственный лад.

Порвалась связь времен

Порваны нити, есть следствия — нет причин, действительность спрятана в плотном тумане табу и эвфемизмов... Порваны, рвутся связи между людьми, между поколениями; то, что составляло судьбу миллионов, их горький и трагический опыт, принято считать как бы «небывшим», ненужным, мешающим, лишним — в ненужности доживают свой век старики, и кое-кто уже готов предпочесть богадельню обществу любимых детей и внуков... Десятилетия сталинщины, тоже не на пустом месте возникшей, наложили на нас хорошую резьбу — оттого-то и удалось снова «завернуть гайку», оттого-то и прошли манипуляции с нашей памятью, оттого-то и наступил «застой» и вылезли, и забрали власть Глебовы, Климуки, Кандауровы...

Об этом писал Трифонов, восстанавливая, как и его герой, порванную нить нашей истории.

Дочерпать мысль

«Исчезновение» он, увы, не дописал.

Но означает ли это, что его «главная книга» осталась ненаписанной? Нет, он ее все-таки написал — «московскими повестями», романами «Нетерпение», «Старик», «Временем и местом»...

Из этого не следует, будто бы не о чем горевать. Судьба Трифонова, несмотря на то, что ему удалось осуществиться, была трагической.

Это была трагедия «разрешенного» писателя не в лучшие для литературы времена. Убывал, истощался тот воздух, что давали отпущенные Трифонову пределы, во «Времени и месте» уже явственно ощутим этот недостаток кислорода. Художник рос, не умещался, ему нужен был какой-то иной выход, и он, кажется, его уже нащупал: рассказы из посмертно опубликованного цикла «Опрокинутый дом» — это уже какой-то совсем другой, может быть, лучший Трифонов. Но...

Рисунок Трифонова. Владлен Бахнов отец автора статьи, сороковые

Будущее подчас заставляет по-иному звучать привычные слова. Ушел преждевременно. Ушел прежде времени. Каких-нибудь четырех лет не хватило...

Считалось, что он пишет для интеллигенции. В каком-то смысле это, наверное, так — если решающим признаком интеллигенции считать привычку не только к развлекательной литературе.

Гораздо точнее, мне кажется, было бы сказать: Трифонов писал для тех, кто хочет думать и понимать. Сейчас настала пора прямого слова. Уходит, улетучивается аромат намека, недомолвки, иносказания.

Но при этом трифоновские «пробелы» не выглядят анахронизмом.

Потому что они насыщены мыслью — той, что звучала в шестидесятых и глушилась в семидесятых, той самой мыслью, которую нам еще долго - вспомним напоследок любимое слово писателя - «дочерпывать».

фото: АО «Коммерсантъ/FOTODOM; личный архив автора