Автор: Диляра Тасбулатова

1 декабря день рождения у замечательного детского (и не только) писателя Виктора Драгунского, чьи книги всё не стареют, каждое новое поколение детей читает их запоем. Мы попросили сына Виктора Драгунского, Дениса Викторовича, тоже известного писателя и нашего постоянного автора, немного рассказать об отце.

Денис, такой вопрос: видимо, любому человеку именно семья дает импульс к дальнейшему. Если к ребенку относились жестоко и несправедливо, то ему потом годы и годы понадобятся на преодоление комплексов, и это в лучшем случае. Чаще всего эти комплексы остаются неосознанными и непреодоленными. Что касается вас, то у меня сложилось впечатление, что ваше детство было волшебным. Так ли это?

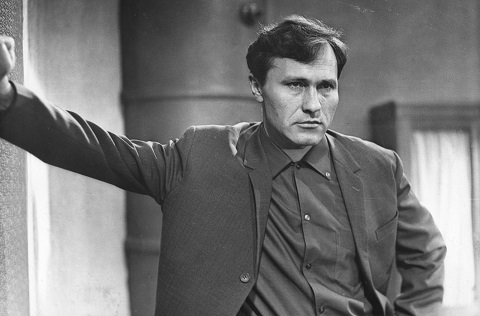

Виктор Драгунский с сыном

Мама со мной ходила в музеи и на выставки, рассматривала со мной репродукции. Папа со мной читал книжки. Объяснял, какие книжки хорошие, а какие – плохие. Мы очень много гуляли с отцом, по разным переулочкам около нашего дома, в районе Петровки….Разговаривали часами.

Правда, сейчас я с тоской и обидой на самого себя вспоминаю, что мы разговаривали так: это я ему что-то рассказывал. А он только слушал, кивал, улыбался, гладил меня по плечу, трепал по макушке. Сейчас мне очень жалко, что я его не выспрашивал о его детстве, о его юности, о том, как он себя чувствует. О его работе в театре, в цирке, на эстраде.

Неужели вы о нем ничего не знали, кроме того, что он ваш отец?

- Да нет, на самом деле он, конечно, мне многое рассказывал. Но я мог бы и больше, гораздо больше услышать и узнать. И вот это мне как раз очень жалко – что я, как все подростки, был весьма на себе сосредоточен, на своих переживаниях. На своих делах - в школе, с девчонками, с товарищами. Но главное – это, конечно, отцовский интерес ко мне, который я постоянно чувствовал.

Феллини как-то сказал (они с женой потеряли ребенка, к сожалению), что если бы у него был ребенок, он бы у него учился, а не учил бы его.

- Да, отцу действительно было интересно со мной разговаривать, и я это чувствовал. Но эта фраза - что нужно учиться у детей, - хоть ее и сказал сам Феллини, и не один он, мне не нравится. Она мне кажется каким-то таким, ну, не знаю, лицемерным кокетством. Понимаете?

Понимаю, конечно… Это похоже, хе-хе, на меня в юности: я очень много болтала, смешила всех, такая обаяшка была как бы, и однажды мне умная подруга сказала: помолчала бы ты, когда умные люди разговаривают! Она хорошая была, имелось в виду, что в компании были интеллектуалы, лучше было бы их послушать, а не меня. Права была.

- Ну да. Вот и детей можно слушать, внимательно исследовать, наблюдать за ними. А учиться у них нечему. Разве что детской непосредственности. Но зачем? Взрослый человек, обладающий детской непосредственностью, - либо юродивый, либо слабоумный. Так что если речь о моих отношениях с отцом, это совершенно не про то. Не про «обучение у ребенка». И то, что ему было интересно – это совсем другое, понимаете.

Да, понятно…

- Там вообще другая история. Мне кажется, что многие его рассказы – это так сделано, будто он в своего героя, то есть в меня, в Дениску, он вкладывал свои не пережитые, недочувствованные эмоции. Потому что вся его тяжелая жизнь, трудное детство в десятые-двадцатые годы, не самые ласковые для страны, и, соответственно, для него, конечно, была многого лишена. Вот он и пытался перечувствовать, пережить себя заново. В образе этого мальчика, своего сына.

Боже, как это прекрасно, эта игра с самим собой - взрослый-ребенок…

- Потому что все чувства, которые там описаны, все переживания - это, конечно, не переживания маленького мальчика, которые он каким-то невероятным образом пронаблюдал и записал. Нет, конечно, это его собственные переживания, это его мысли, его чувства. Вот, поэтому ему, может, было со мной так интересно. Пребывать со мной в эмоциональном диалоге…

Ваш отец создал, что называется, образец настоящей детской литературы, что, на мой взгляд, очень сложно – и так получилось, что лично вы – ее герой. Как интересно… Парадоксально, в общем, редкий опыт…

- Детская или нет, это любой литературы касается. Детская тоже делится, по-моему, на две неравные части. Бывает такая, которая и есть сама жизнь, ее плоть и кровь, ее ум и дух, воплощенные в образе ребенка, как нечто недочувствованное, недопережитое взрослым. А с другой стороны, существует вполне холодная, расчетливая, ремесленная, профессиональная детская литература. Которая строится по тем же лекалам, что и любая массовая. Только с соответственной поправкой на то, что это для маленьких детей, или для young adult. Разумеется, с большой поправкой на то, что это должно нравиться их мамам и папам, что родители должны одобрить, и учительница должна одобрить, но при этом чтобы детям было интересно. Такие профессионально выструганные детские книжки. И их, к сожалению, большинство. Этого трепета или, скажем, потрясающей игры ума, которая есть в настоящих книжках для детей, там нет, разумеется.

В рассказах вашего отца много трепета, магмы жизни. Публика вовсе не дура, как принято думать, коль скоро эти книжки до сих пор популярны – любой, самый простой человек, может этот трепет почувствовать бессознательно.

…Если в рассказах Драгунского много этого самого трепета, этой магмы и эмоций, то, скажем, в гениальных, на мой взгляд, книгах Носова, в трилогии про Незнайку, - поразительная игра ума. Это такое интеллектуальное упражнение, очень мощное, это прежде всего полет мысли. В образе маленьких человечков, этих малышей, коротышек, Носов показывает мир взрослых - и в таком ироническом, карикатурном, иногда уничижительном, иногда ласковом виде. Но в любом случае, и эти книги очень искренние. До предела. Это прекрасно.

И есть при этом очень хорошая, крепкая детская литература, которая лудится таким образом: мы знаем, что подростки с десяти до двенадцати любят это вот, а вот с тринадцати до четырнадцати им уже нужно немножечко еще про любовь добавить. Понимаете? Вот, и давайте будем так делать. При этом я уважаю ремесленников. Очень хорошо к ним отношусь. Это тоже нужно, важно, и так далее. Но вот той самой магмы, о которой вы говорите, там нет.

Мне кажется, что – детям тем более – нужно предлагать только хорошее, хотя дети все съедят, куда им деваться. Ну вот, например, у Норштейна была великая заставка к «Спокойной ночи, малыши!». И ее заменили пластилиновым мультиком, тоже хорошим, но это иной уровень совсем. Под предлогом, что дети не поймут. Конечно, дети и эту, пластилиновую, смотрят, но в подсознание им совсем другие образы закладываются. Более простые, линейные, когда воображение не может заработать.

- Ну да. Я согласен, конечно, что нужно давать хорошее, а не плохое. Другое дело, что всё уже настолько запущено в мире массового потребления, что иногда человеку невозможно доказать, что это и есть хорошее. Вот вам пример, и не из литературы. Фотография в соцсетях. Вот некая девушка, хочет показать, как она хорошо, обеспеченно живет, и какая она привлекательная, и как с ней приятно познакомиться. Такое самопрезентационное фото. Ничего неприличного: стоит девушка, стройная, красивая, умеренно накрашенная, в черном изящном платье с глубоким декольте, рядом со столом. На столе - антикварные каминные часы, старинный подсвечник, бутылка шампанского, изящнейший фужер, в котором искрится это шампанское. Шампанское, фужер и рядом, тут же, - полуторалитровая картонная банка сока «Добрый».

Ха-ха. Может, это стеб? Специальный такой китч? Типа фотожабы – ну, например, на стол с бесценным фарфором и хрусталем королеве Елизавете положить голову селедки и фунфырик с надписью «Водка Тайга»?

- Ах, если бы! Стеб выглядел бы иначе, вот именно так, как вы говорите. А тут – искреннее желание сделать красиво. Но попытка человеку объяснить, что это нелепость, бред, визуальная катастрофа, что так нельзя, неприлично, совершенно невозможно – эта попытка терпит неудачу. Тебе говорят – а что такого? Ну, сок, и что? Она пьет сок, и чего? Вот вино, бутылка шампанского, а сок – в коробке. И объяснить, что сок нужно перелить в графин, и вообще – сок с шампанским… Понимаете? На всё говорят – а что такого? Поэтому объяснить человеку сейчас, думаю, в эпоху господствующего, так сказать…

Китча?

- Ну, да. Вы можете себе представить, если бы в каком-то семьдесят девятом году по телевидению показали бы «пародию» на «Иронию судьбы»? То, что сейчас сделали? Эту «Иронию судьбы», пост-«Иронию» эту? Где Бузова и Киркоров играют рязановских героев? Если бы это было через два года после премьеры фильма Рязанова на советском телевидении, я уверен – возмущенные москвичи просто снесли бы Останкино. На кирпичи бы его разобрали, и никакой ОМОН бы не помог. Понимаете? И, может быть, телебашню заодно бы обрушили. Потому что это было бы настоящее оскорбление нации! А сейчас – а чо, а чо, ну, поржали, ну а чо такова, ну, а пускай, а ничо, а даже смешно – Киркоров в шубе и в душе. Понимаете? Залез в шубе в душ, вон какое лицо смешное состроил. Понимаете, как всё запущено, что уж тут говорить… Я уже не вижу никого, кого бы послушались, кто бы сказал – прекратите этот кошмар. Может, это у меня от старости, не знаю, но есть ощущение полной эстетической и этической безнадеги. Уже всё поехало, поползло с горы… Когда первый камешек падает, его еще можно поймать. А когда уже лавина несется, нужно отойти в сторону. Я так на это смотрю.

Да уж… Я чуть со стула не упала, когда увидела этого г-на в душе. Но я вот о чем хотела вас спросить. Висконти, например, говорил, что есть фильмы с длинным «профитом»: пусть они не срубят кассу в первый уик-энд, зато потом их будут смотреть десятилетиями. Как я вчера «Людвига», которому полвека стукнуло.

- Да, это так. Есть бестселлеры, а есть лонг-селлеры. Висконти и говорил о лонг-селлерах. Есть книги, которые продаются в первые три недели, таких могут и сто тысяч экземпляров купить, первое место в списке, и так далее. А потом через какое-то время, через месяц или полгода, о них уже забывают, и они исчезают. А есть книжки, которые всегда занимают – ну даже и сто сороковую, допустим, ступень в списке продаж. Но зато они продаются и 50 лет, и больше. Вот это уже совершенно другая история. Конечно, каждый писатель, если его задача состоит не в том, чтобы просто быстро разбогатеть и показать всем, какой он крутой, конечно, мечтает именно о лонг-селлере, о том, чтобы написать книжку, которая продавалась бы десятилетиями, даже не 10, а 40, 50 лет.

Вот «Денискины рассказы» в этом смысле удачная вещь. Потому что это книжка, которая продается и постоянно переиздается уже с 61-го года. 60 лет то есть. Понимаете – 60!

Да уж, тут и само время - показатель качества.

Именно. Удача тоже играет большую роль. Я знаю несколько десятков хороших советских детских рассказов, написанных в шестидесятые. И для меня как-то странно – а почему они не так популярны? Не знаю… Вот так совпало, а почему – ну, черт его знает! Конечно, и для детей, и для взрослых нужно писать хорошие вещи и снимать хорошие фильмы. Ну мы с вами уже в банальность впадаем. По-моему, это и так понятно. Никто не будет возражать.

Давило ли на вас то, что вас ассоциировали с Дениской?

- Когда-то да. Когда мне было 30-40 лет, и когда - я об этом много писал на самом деле, Диляра, - я был очень озабочен своей как бы самостью. Кто я такой сам по себе, понимаете? Взрослый человек, муж и отец, профессионал. Вот поэтому меня Дениска немножко раздражал. А что теперь? А теперь совсем наоборот. Сейчас на меня это не давит, мне это даже нравится!

Что вы человек-бренд?

- Ага. «Здравствуйте, я Денис Драгунский. – О! Да! Как это приятно!» Несмотря на то, что этот радостный прием - не за мои личные достижения, а за книжку, которую написал мой папа. Ну и что? Как обо мне написал какой-то критик – таких, как я, вообще в мировой литературе, можно сказать, три человека. Из них двое уже умерли. Это Кристофер Робин и герой-летчик Маресьев. Понимаете? Вот и всё. То есть вот живой человек, который стал героем книги. Но не героем нон-фикшена какого-то, жизнеописания, биографической книги, а именно героем художественного произведения. Причем весьма популярного. Так что я прекрасно к этому отношусь, мне это очень нравится. И совершенно по этому поводу не комплексую. Хотя когда-то комплексовал. А сейчас у меня все в полном порядке. Я издал уже 24-ю по счету собственную книжку. У меня есть свой круг читателей, даже, не побоюсь сказать, свой круг поклонников. Люди, которые любят мои рассказы, покупают мои книги и подписаны на меня в социальных сетях. Задают вопросы, просят автографы, и всё такое. Хотя это сравнительно небольшой круг читателей. Ну, сколько их? Максимальный тираж моей книжки был 10 тыс. Минимальный – 2500. Но это очень важно, потому что всякий раз держит в тонусе. Я как артист небольшого театра, у которого есть круг своих зрителей. И я должен всякий раз работать хорошо... А не чёсом заниматься, халтурой, чтобы шли на имя. Слава богу, у меня не так.

«Тень отца», в общем, вас не заслоняет.

- Тень очень любящего отца, вот в чем причина. Но есть еще одна очень важная подробность. Вы представляете себе, если бы мой отец был, допустим, детский писатель, но писал бы, предположим, про каких-то других ребят. Безо всякого Дениски. Например, про Мишку, Костика и Аленку. Которые живут при этом где-то там в его детстве. Вот Мишка, Костик и Аленка и какой-то белорусский город, Гомель, например – отец ведь из Гомеля. Или какой-нибудь московский дворик, где они живут, у них приключения, а я тут вообще ни при чем. Или он был бы просто известный писатель, который писал бы какую-нибудь прозу, даже самую что ни на есть замечательную. Тогда да, я был бы в тени. Или он был бы, не знаю, каким-нибудь академиком-математиком, а я был бы кандидат физмат наук. Тогда – тоже да. Так что мой случай – в культуре очень редкий.

Тень знаменитого, но любящего отца?

- Да. Тень отца, который посвятил свое творчество мне. И это очень приятно, потому что эта тень совершенно не давит, не затеняет, не мешает смотреть на солнце.

фото: личный архив Д. Драгунского