Едва ли я один заметил, что дни поздней осени, как и то, что идет следом, то есть то самое, что даже не хочется называть по имени, чтобы не торопить неизбежное, приходят всегда неожиданно, приходят всегда навсегда, приходят, чтобы не уходить уже никогда.

Да, зима начинается неожиданно, а весна и лето, которых мы ждем, как мессию, не начинаются обычно никогда, а когда они все же кое-как и настанут, то промелькнут с такой оскорбительной стремительностью, что мы едва успеем окликнуть их по имени.

«Кому зима – арак и пунш голубоглазый,

Кому душистое с корицею вино».

Так начинается одно из моих самых любимых мандельштамовских стихотворений. Их я всегда твержу про себя, когда вдруг обнаруживаю себя посреди бескрайней зимы.

Она, да, - кому арак, кому пунш голубоглазый, а кому и душистое вино. Мне же зима (ох, если бы только она) – совсем иное.

Но этому «иному» я хочу объясниться в своей верной и преданной любви.

Любовь моя не выстреливает во все стороны пожароопасными искрами, а горит ровным уютным синеватым огоньком.

Итак…

Из всего прочего я предпочитаю крепкое, а конкретно - водку. Она как бы моя законная и постоянная. К ней я неизменно и покаянно возвращаюсь после коротких, хотя подчас и сильных увлечений, после шкодливых «походов налево» - к разным там граппам, кальвадосам, текилам, ракиям и прочим сорокаградусным объектам иноземного происхождения.

Нет, как хотите, но водка это водка. Она универсальна и всегда дружелюбна. Она ровна в общении. Она охотно и всегда содержательно поддерживает душевный разговор, когда нам грустно и одиноко, и деликатно молчит, когда человеку потребны тишина и покой. О ней легко и приятно говорить как о женщине – любимой, преданной, охотно и легко отзывающейся на любые движения твоей непредсказуемой души.

Знакомый венгр-славист, с которым мы однажды обсуждали сравнительные достоинства разных крепких напитков, сказал: «Водка все-таки лучше всего». Внутренне-то я с ним согласился, но из соображений мультикультурной толерантности я сказал, что и их палинка, мне кажется, очень даже хороша. «Палинка хороша, - согласился венгр, - но водка… как бы это сказать…» В этом месте он стал энергично шевелить пальцами, подыскивая правильное русское слово. «Но водка, - сказал он почти торжественно, – самая честная!»

По-моему, точнее не скажешь - даром что иностранец. Водка честная, да.

И мы с ним налили по рюмке, чтобы немедленно убедиться в этой ее сугубой честности.

Вообще-то, пить ее лучше всего с соотечественниками, наделенными схожим с твоим социальным и чувственным опытом. С соотечественниками, которым не надо всякий раз объяснять, что сначала рюмка, а потом уже ложка борща или маринованный гриб, а не наоборот.

Живя какое-то время в Германии, я взвалил было на себя нелегкое бремя заезжего миссионера, пытаясь обучить диких немецких знакомцев пить водку по-нормальному, то есть перед едой, а не после. С закуской, а не без. И, главное, не произносить этого ужасного, оскорбляющего чувствительный слух выпивающего россиянина «na sdorowje». А если не знаешь, что именно говорится в этих случаях, не говори ничего. Но вотще: выполнить свой миссионерский долг мне так и не удалось.

Но главное – даже не это. Как же я был изумлен, чтобы не сказать оскорблен в лучших чувствах, узнав однажды, что в немецком языке водка вовсе не жена и не подруга, а черт знает кто.

Она там, представьте себе, не «она», а «он». Ну! И о чем с ними говорить после этого? У них, кстати, и «смерть», и «война» - вовсе не инфернальные тетки, как у нас, а грубые, поросшие дикой шерстью мужики.

Однажды, в конце 80-х, мне позвонил незнакомый человек, на каком-то условном русском сообщивший, что он из Польши, что он друг такого-то, то есть моего давнего приятеля и переводчика, и что он был бы рад повидаться и познакомиться. Я пригласил его на вечер. Он пришел. Пришел он не один, а в сопровождении литровой бутылки «Выборовой».

Это было как никогда кстати – в Москве свирепствовала антиалкогольная компания.

Моя жена приготовила в качестве закуски что-то такое, что позволяли те аскетические времена. Мы вместе с гостем сели за стол, налили, и началось интересное общение.

Интересное прежде всего в лингвистическом отношении.

Мой новый знакомый знал штук пятнадцать русских слов, я – примерно столько же польских. Сначала мы выпивали и лишь глуповато улыбались друг другу, обозначая таким образом удовольствие от текущего момента. Но надо было и что-то же и говорить. И мы говорили, слушали и понимали.

Я, боковым зрением следя за процессом исчезновения жидкости в бутылке, пришел к очень интересному выводу.

Я заметил, что пока мы употребляли первую треть, мы говорили каждый на своем языке и, уж как получалось, пытались понять друг друга.

На второй трети я, хотя и не сразу, но все же заметил, что мой гость настолько бегло заговорил по-русски, что я в какой-то момент заподозрил его в том, что, может быть, он никакой вовсе и не поляк.

Когда же мы приступили к последней трети, случилось так, что я, как мне показалось, совершенно свободно заговорил по-польски, причем мой собеседник меня отлично понимал и даже в некоторых местах радостно смеялся.

Зря, в общем, некоторые упорно полагают, что освоение чужих языков - это результат долгих и усердных трудов.

Исторический опыт убеждает нас в том, что именно они – водка и язык, скрепленные между собой невидимыми, но неразрывными нитями - служат столь же тайной, сколь и мощной основой всей нашей жизни и всей нашей истории. Связь эта гораздо глубже, чем наши возможности ее постичь, а потому мы можем лишь строить догадки. Например, о том, что наша активная и творческая любовь к тому и к другому дает нам хотя бы иллюзию свободы и на какое-то время способна примирить нас с недружелюбной реальностью.

А потому ни то, ни другое совершенно не терпят внешних посягательств на свою выстраданную веками автономность. А потому во все времена все антиалкогольные кампании и все попытки реформ языка, какие бы формы они ни принимали, с какими бы благими намерениями и с какой степенью радикальности они ни проводились, воспринимались как приметы близкого, - для кого-то долгожданного, для кого-то катастрофического, - конца текущей исторической эпохи.

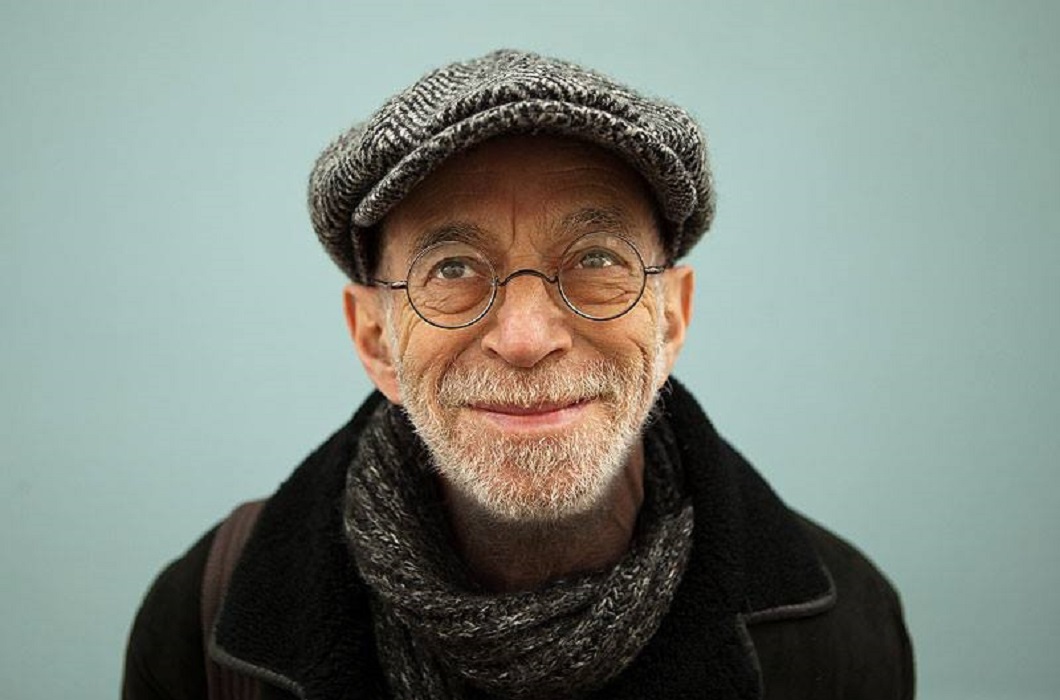

фото: личный архив автора