Вот, запомнилось почему-то. Однажды, в середине 90-х годов в Берлине мы встретились с моим хорошим приятелем и к тому же довольно известным писателем С.

Неизбежно заговорили и о литературе. С. известен в том числе и как непревзойденный стилизатор. Помню, что в какой-то момент я в полушутливой манере, как бы пародируя известную сцену из кинофильма «Чапаев» («А ты, Василий Иванович, дивизией командовать могёшь?» - «Могу, Петька, могу». – «А армией?» - «И армией могу»… Ну, и так далее), стал спрашивать у своего приятеля: «А ты как Толстой можешь?» - «А что такого! Конечно, могу». – «А как Чехов?» - «Да запросто!» - «А как Платонов?» - «Могу, конечно, что за проблема?» - «А как Гоголь?» - «А вот это нет! Гоголь совсем непредсказуем! Как Гоголь, нет, не могу. И никто не может».

И это чистая правда.

А почему вдруг Гоголь теперь? Не знаю. Почему-то. Может быть, потому что я на днях в очередной раз перечитал «Мертвые души», а вслед за ними и «Петербургские повести».

Но о нём, о Гоголе, я говорить не собираюсь – ещё чего.

А я просто в очередной раз вспомню о своем школьном детстве, а Гоголь тут точно ни при чём. То есть совсем немножко всё-таки при чём. Но лишь совсем немножко. А вообще – ни при чём.

Итак.

Был такой у нас странный предмет в 9-м классе. Назывался он «Машиноведение». Это потому, что в школах тогда насаждалось «политехническое образование». Через пару лет эта фигня как-то сама собой отсохла, но тогда она цвела пышным цветом, хотя плодов приносила не так чтобы очень.

Вот поэтому и «машиноведение». Из всего курса я запомнил всего лишь два слова, хотя и, говорят, очень важных. Эти два слова – «допуск» и «посадка». Вот только не надо спрашивать, что это такое, не срамите меня.

На этих уроках, проводимых два раза в неделю, мы занимались чем угодно, но только не поиском различий между допуском и посадкой. А уж такие дикие и неуклюжие слова, как, например, «станина», и вовсе пролетали со свистом мимо еще не успевших увянуть юных наших ушей.

Учитель был довольно незлобивый, но нервный - иногда он багровел лицом и начинал страшно орать. Но его всё равно не боялись.

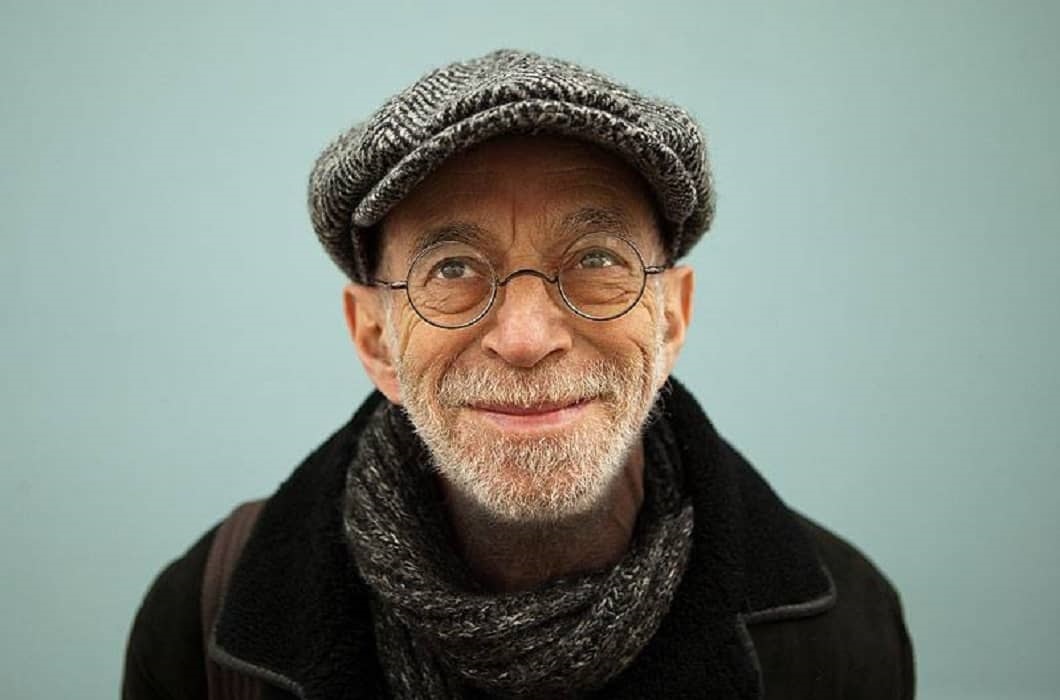

И выглядел он, изъясняясь в сегодняшних оценочных категориях, довольно фриковато: очки с одним треснутым стеклом, перекрученный и сильно мятый, всегда один и тот же, галстук, выползающие из-под брюк небесно-голубые кальсоны, неубедительно крашеные волосы, наспех зачесанная лысина.

И говорил он довольно смешно. Нас, например, приводило в исступленное состояние слово «отверствие». А еще он говорил «шешнадцать миллИметров».

В общем, легко догадаться, что над ним издевались, или, как это называлось тогда на нашем поганом подростковом языке, «доводили». Доводили его со всей доступной нам изобретательностью и изощрённой подростковой жестокостью. Старались, например, с самым невинным видом задать такой вопрос «по теме», чтобы в ответе непременно прозвучало «шешнадцать». А еще лучше – «отверствие».

На его уроках в полный голос разговаривали, пулялись друг в друга жеваными промокашками, пускали под потолок бумажные самолетики, вальяжно фланировали по классу.

Когда он вдруг осознавал, что за шумом и гвалтом он и сам не может расслышать ни единого своего слова про допуски и про посадки, он хлопал журналом об стол и вопил срывающимся голосом: «Мы будем заниматься, или мы будем дурочку валять?» «Дурочку валять!» - пубертатными петухами отзывалась мужская часть класса, заливаясь безмятежным допризывным гоготом.

Как он все это выдерживал!

Иногда, после коротких приступов не страшной своей ярости, он как-то смущённо спохватывался и говорил тихо, так тихо, что посреди нескончаемого кошачьего концерта это мог расслышать только я, все десять школьных лет просидевший по причине близорукости на первой парте: «Ребята, ну нельзя же так!»

Если я скажу, что при этих словах я начинал испытывать уколы совести или, тем паче, пресловутое «щекотание в носу», то мне мало кто поверит, и правильно сделает. Я, разумеется, и мысли не допускал, что можно и даже нужно быть не таким, как все.

«Шинель» уже была прочитана мною. И что? А ничего. Все мы ещё из неё не вышли. И, в общем-то, не особенно и собирались из неё выходить. Для того, чтобы научиться внутренне содрогаться от невероятного «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», мне понадобился не один год. А большинство из этой самой «Шинели» так и не вышли, да и зачем.

А то, что наш непутёвый машиновед был однажды избит и ограблен, что с него было снято новое зимнее пальто, что он шёл до дому пару километров по морозу в одном пиджачке, что он на месяц-полтора слег с воспалением легких и что это обстоятельство несказанно обрадовало наш расчудесный 9-й «А», я ничего не выдумываю. Так и было. Ну, или, по крайней мере, могло бы быть.

И Гоголь тут, повторяю, ни при чём. Тем более, что «как Гоголь» всё равно никто не может и не сможет. И ничего я о нём говорить не собирался и не собираюсь. И о том, откуда «мы все вышли», из какой такой «Шинели», я тоже ничего не скажу – уже сказали без меня, и не раз.