Автор: Диляра Тасбулатова

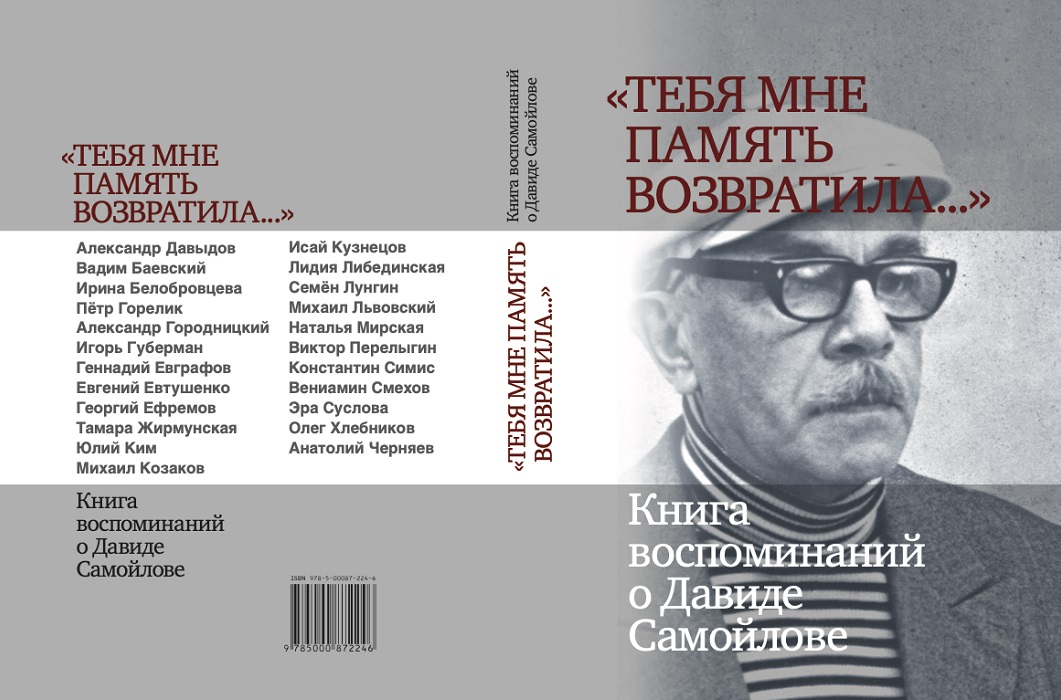

В издательстве «Центр книги Рудомино» вышла книга воспоминаний о Давиде Самойлове - увесистый том, состоящий из интересных заметок известных людей эпохи. Составители - Александр Давыдов и Геннадий Евграфов, ответственный редактор – Юрий Фридштейн.

Книга, обложку которой вы видите перед собой, состоит из воспоминаний очень известных (да и менее известных, что, как говорится, не умаляет) личностей о Давиде Самойлове, выдающемся поэте ХХ века, чья поэзия стала, как пишут в предисловиях, нашим всеобщим культурным достоянием.

Именно этот сборник отличается от иных мемуаров теплотой, юмором, лексическим изяществом и, что важно, «симфоничностью», где разнообразные голоса вспоминающих «мелодически» перекликаются между собой. И в то же время - чуть ли не «хулиганством»: личность Самойлова при всем ее объеме (возможно, порой скрытом от окружающих) располагала и к игровой стихии. Хотя здесь есть и серьезные размышления о его вкладе в культуру – несмотря на имидж беспечного застольного остроумца, он отнюдь, как полагают иные поверхностные люди, не исчерпывался этой ролью.

Мемуаристы пишут о разных периодах в жизни поэта: школа (Анатолий Черняев), послевоенная эпоха (Исай Кузнецов), семинар молодых переводчиков (Тамара Жирмунская), работа с театром на Таганке (Вениамин Смехов), повседневная жизнь в Пярну (Виктор Перелыгин)

Замечательно: и, что важно, без давно приевшегося тоскливого академического тона, фальшивой апологетики, цветистости и льстивых преувеличений. Что в мемуаристике, в общем, редкость: сделано, снимаю шляпу, виртуозно. Упоительное чтение, не оторвешься.

Исключения в этой области, то есть мемуаристике, разумеется, встречаются – существуют, кроме этого конкретного сборника, и другие вдохновенные мемории, полные искренней любви к «предмету». То есть к тому, кого по-настоящему, по-человечески, дружески, несмотря на заслуженный пиетет, любили и восхищались им еще при жизни, несмотря на неизбежные шероховатости в общении.

Важно и то, что эта книга, помимо всего прочего, сделана добротно, на высоком профессиональном уровне, - то есть культурно, со знанием издательского дела: при тираже всего в тысячу экземпляров, сборник рискует мгновенно стать раритетом. Спешите, как говорится, а то будет поздно.

Составители, один из которых – Александр Давыдов, сын Самойлова, писатель и переводчик, другой – Геннадий Евграфов, секретарь поэта, взяли на себя громадный труд, выпустив почти научное издание, со ссылками на источники, с обширными комментариями и пр.

Открывается сборник вдохновенной прозой воспоминаний Александра Давыдова, обнаруживающей глубокую внутреннюю связь с отцом:

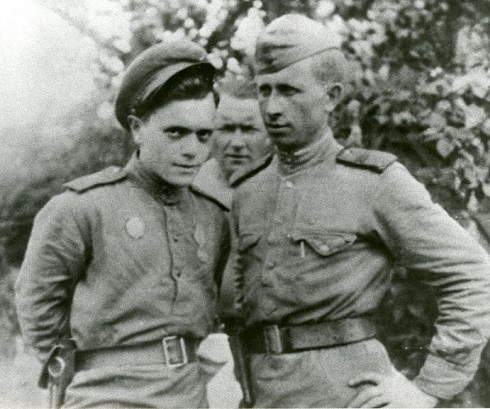

1945 год. С однополчанином. Самойлов - слева

«Будто бы в самой сердцевине своей личности Отец выстроил хрустальный дворец. Стихи – тому и причина и следствие. Отец совершил большой душевный труд, преодолев дьявольский государственный соблазн и гармонизировав хаос войны. Он смирил тьмы демонов, не чураясь их, а мужественно выходя им навстречу, не вооруженный, кажется, ничем, кроме своего мудрого простодушия, долгие годы остававшегося цельным. Но я верю, что также и оберегаемый молитвой своего отца. Податливый в отношениях с людьми, Отец оказался силен. Подмогой ему служила литература, но ведь и она кишит демонами. Отец умел отчуждать собственную жизнь, видеть ее в литературном обрамлении, словно бы сам сделавшись героем романа. Даже удивительно, сколь она, - литература, - оказалась для него живой, надежной и благотворной, и впрямь став средством гармонизировать жизнь».

Прекрасное начало, предваряет которое блестящее предисловие знаменитого литкритика Андрея Немзера:

«Мне выпало горе родиться в двадцатом,/ В проклятом году и в столетье проклятом». Теперь можно уточнить: жизнь поэта почти точно вписалась в рамки советского периода русской истории. Он родился через два с половиной года после большевистского переворота (гражданская война шла к концу), а умер за полтора года до исчезновения СССР. Ход перенасыщенного грандиозными трагическими событиями времени не мог не сказаться на эволюции любого сколько-то склонного к рефлексии человека, тем паче – Самойлова с его обостренным историческим чувством. Разновозрастность мемуаристов обеспечила «фабульную полноту» истории Самойлова, сцепленной с историей страны.

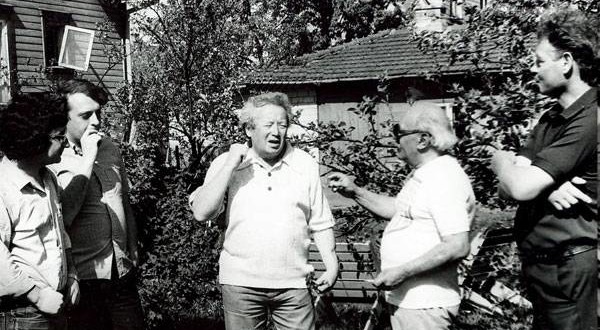

С сыном Сашей (второй слева)

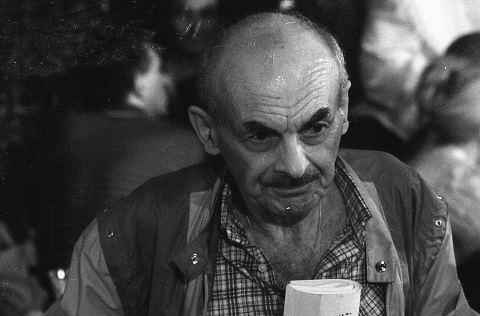

Литературный уровень заметок здесь, конечно, разный, что в данном случае даже хорошо: тем объемнее словесный портрет Самойлова, который поворачивался к людям разными сторонами - от выдающегося поэта, при этом никогда не кичившегося своим положением живого классика, до «человека играющего», остроумца и гения застолья. В чьей поэзии царил дух свободы, несмотря на реалии окружающей действительности, дух возвышенной одухотворенности, - до порой отчаянно веселого, блестяще остроумного «тамады». Свидетели посиделок с ним рассказывают, что от его острот люди буквально падали, как любил говаривать Хармс, «со стула».

Кто бы о нем ни вспоминал, Городницкий или Ким, Евтушенко или Михаил Козаков, Лунгин или Смехов, - во всех мемориях чувствуется незримое присутствие громадной личности, понявшей, как мало кто, трагическую суть «века-волкодава» и оставшегося при этом чистой воды лириком. Бесценный дар, «моцартианская», как любят говорить, свобода, прежде всего внутренняя.

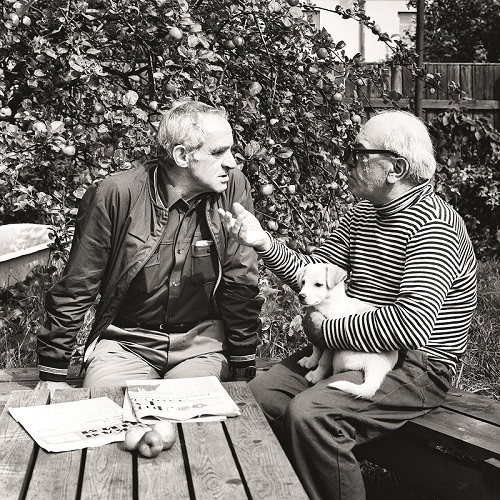

С Зиновием Гердтом

Но в воспоминаниях о Самойлове почему-то именно его дом, где бы он ни находился, в Пярну или Москве, производит сильнейшее впечатление: в воспоминаниях Городницкого наиболее всего. Так и чувствуется, как именно здесь искрит и рождается мысль, хотя люди сидят за столом, а не, скажем, на университетских скамейках; хотя мэтр не вещает, а острит, веселит собравшихся, сам печет драники, выпивает и пр.

Поразительно, что после всех ужасов и репрессий, обескровивших страну, после Второй мировой, где друзей тогда юного Самойлова, молодых поэтов, «повыбило железом», культура вновь возродилась – а в частности там, где появился такой человек как Самойлов, то есть конгениальный историческому Времени. Сам он был поистине концентратом тогдашней мысли, улавливавший эйдосы из воздуха происходящего. Точнее других умевший артикулировать смыслы и доносить их и до читающей публики, и до непосредственно присутствовавших с пушкинской легкостью. Не человек, а хорошо темперированный клавир – порой не без западания клавиш, кто ж безупречен.

В общем, блестящий сборник, очень живой, будто высвечивающий устами очевидцев энергию самого времени, сконцентрированного в такой крупной личности, как Давид Самойлов.