Автор: Диляра Тасбулатова

Мелодрама – самый, наверно, распространенный в кино жанр, «обреченный» на успех. В мелодраме, разумеется, речь должна идти о любви – кстати, далеко не всегда слащаво-мармеладной, часто – драматической, а порой трагической. Зависть богов: на то она и любовь, чтобы ей всё и вся препятствовало.

Сказка ложь, да в ней намек

…Скажем, «Обыкновенное чудо», прекрасный фильм Марка Захарова по пьесе Шварца. Там вообще – девушка, как вы помните (она еще и Принцесса), влюбляется не в кого-нибудь, а в Медведя. По чистой случайности на время принявшего человеческий облик, к тому же с жестким условием: поцелуешь девушку и опять будешь ходить по цепи да по кругу. Как заведенный. Или, если повезет, жить в лесу – с такими же как ты, бурыми медведями. Ну, Медведь, ну и что, не хорек же, примирительно говорит папаша-Король. Он бы нам плясал, мы бы ему сахар давали. Принцесса, однако, не согласна, хотя, видимо, умрет, если разлучится с Медведем. Медведь, и понять его можно, боится. Волшебник же обдаст Медведя презрением – ты не поцеловал девушку, ты испугался. Мол, грош тебе цена. Любовь или смерть – таков экзистенциальный выбор, не меньше.

Вот вам и коллизия. И - огромная удача Захарова, недаром фильм стал классическим, хотя это вроде как сказка, бродячий сюжет о Красавице и Чудовище – правда, в изящной интерпретации Шварца.

Крепка как смерть любовь: я откажусь от тебя, чтобы ты не превратился в чудовище (она), а я не приму твою любовь, чтобы не стать зверем и не испугать тебя (он).

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо". 1978 год

…Как уже было сказано, сюжет этот – довольно расхожий, начиная аж со времен античности. Причем у разных авторов сюжетные обертона варьировались: возлюбленный прекрасной девушки был то уродом с прекрасной душой, но вообще…невидимым. Окутывая красавицу заботой и даже, пардон, занимаясь с ней сексом, он так и не обретал – до поры до времени – тела. То бишь – телесного воплощения своей сущности. Стало быть, только великое чувство, следуя логике этого сюжета, способно на воплощение. Как говорится, сделать человека человеком. Или даже чудовище – человеком. Или - снабдить невидимку плотью.

Интересно. Сказка ложь, да в ней намек. И этот «намек», эту романтическую мечту о вочеловечивании (как там у Блока? – «Всё сущее увековечить, безличное – вочеловечить»), замечательно играет молодой Александр Абдулов. Играет историю превращения в Человека со всем его человеческим - самопожертвованием, способностью рискнуть жизнью, поставить себя на карту ввиду смертельной опасности. Неимоверная удача этого фильма – еще и в кастинге: здесь ни одного прокола, даже второстепенные персонажи в исполнении Миронова, Васильевой, Леонова, Янковского и Купченко – на своем месте.

Евгения Симонова, тогда еще совсем молодая, в роли Принцессы – тоже громадная удача. Замечательная актриса, техничная, искренняя и аристократичная (кстати, Симонова и сама благородных кровей), и роль Принцессы – лучшая в ее послужном списке. «Химия» между ней и Абдуловым, в ту пору романтическим красавцем, возникает сразу, мгновенно, и в это веришь.

Идефикс

Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен". 1979 год

В другой картине Марка Захарова, в «Том самом Мюнхгаузене», главным героем, сыгравшим в «Чуде» Волшебника, становится Янковский – актер, сочетающий в себе красоту, талант, иронию на грани сарказма, особое изящество и, как говорится, «нездешность» (сказывается польская кровь). Для роли чудака Барона многим он казался слишком молодым: хорошо, что Захаров все же настоял (а Горин потом каялся, что был против). Без Янковского картина не то что бы не состоялась, но акценты существенно поменялись бы. Ибо Янковский – именно тот, кто может выразить афронт существующему порядку вещей, это свободный человек, «несоветский», не зажатый, не закомплексованный. Его аристократическая красота играла здесь не последнюю роль: только такого можно любить столь самозабвенно, как это делает Марта-Коренева. Вот, кстати, пример редкого дуэта, Марта-Барон, Коренева-Янковский – и стилизация здесь не помеха, чувства-то подлинные.

Вообще в притче сложно существовать, слишком высока мера условности: да и школа в нашем советском кино была, как вы понимаете, иная, реалистическая. В общем, Коренева и Янковский играют даже поверх сюжета, где от женщины требуется безоговорочная вера в Идею, в идефикс своего возлюбленного.

.

Веет где хочет

…Интересно, что совсем в иных декорациях, а именно Гражданской войны, эта вера в идефикс, в мировую революцию, объединяет двух неграмотных крестьян, Таню и Алешу, блестяще сыгранных Чуриковой и Кононовым («В огне брода нет»). Здесь не женщина, а, наоборот, мужчина духовно растет над своей средой – причем не ради изнеженной барышни, а ради темной полуграмотной Таньки в грубых мужских ботинках. Их прощание на вокзале, где у Кононова появляются слезы на глазах – как бы пик их любви, их человеческого взросления: и это посреди грязи и ужаса потопленной в крови, разоренной России. Вот уж поистине - дух веет где хочет.

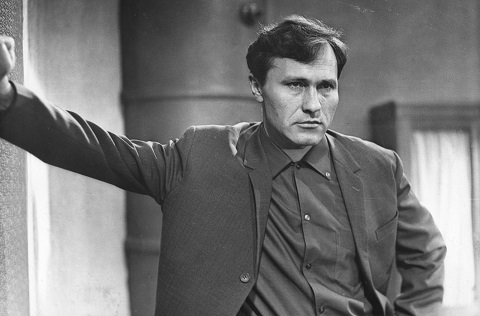

Оттепель

Кадр из фильма " Весна на Заречной улице". 1956 год

Улица Строителей

В «Иронии судьбы», этой драме интеллигенции, разрыва и метаний между духом и плотью уже нет: в сюжете, пусть условно-сказочном, присутствует иной мотив. А именно - встречи, единственной на всю жизнь, неповторимости, предназначенности, даже, скажем так, судьбоносности. Женя и Надя должны были встретиться – ну, по воле драматургов, конечно: жалея обоих, Рязанов и Брагинский предварительно сделали их одинокими. У Жени, правда, есть невеста, Надю же уже десять лет мучает некто Ипполит.

…Я прямо сейчас осведомилась в Википедии, что уже в первый год, в год выпуска, «Иронию» посмотрели – невероятно - 250 миллионов (!), и, думаю, не в последнюю очередь из-за этой удачной пары. Женя и Надя, два симпатичных интеллигента, он врач, она учительница, живущие (ну, если пофантазировать, выйдя за рамки сюжета этой счастливой ночи) в эпоху самого пика застоя и страшно одинокие внутренне. Женя не любит свою невесту, потому и тянет с женитьбой, ни ту ни ну, на работе, правда, всё хорошо; Надя привычно ждет своего Ипполита, который тоже, в свою очередь, ни ту ни ну….

Господи, товарищи, да это же чистый Трифонов: и если не «Дом на набережной», то уж точно «Другая жизнь» - люди пьют, едят, говорят, если добить еще и Чеховым, а в это время рушатся их жизни.

Правда, по законам жанра, каковым Брагинский с Рязановым владели в совершенстве, трифоновско-чеховские сумерки быстро, всего за одну волшебную ночь, обернутся почти голливудским хэппи-эндом, но нас-то, товарищи, на мякине не проведешь.

Потому-то этот фильм и смотрят уже почти полвека (прибавьте к первым двумстам пятидесяти миллионам еще по пятьдесят на каждый Новый год - миллиарды получатся), что он идеально соблюдает баланс между трифоновско-чеховской тоской по чему-то настоящему и осуществлением мечты.

И Мягков с Брыльской, врач и учительница, оба с улицы Строителей, правда, из разных городов, как раз играют предчувствие любви. Мотив совпадения адресов, конечно же, не случайный – так Судьба стучится в дверь. И Рязанов с Брагинским такие совпадения, чуть ли не сериальные, оправдывают мощью своего дарования.

Как, собственно, и исполнители главных ролей, пара на века.

фото: ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм"/FOTODOM; kinopoisk.ru