Автор: Дмитрий Воденников

На стихи Бориса Рыжего сочиняют музыку и ставят спектакли. О нём написаны монографии и биография в «ЖЗЛ». Он и вправду замечательная личность. Редкая птица

Рыжий. Хорошая фамилия. Это и клоун в паре с белым в цирке. И отсылка к Бродскому («Какую биографию делают нашему рыжему», – сказала Ахматова, когда затеялся этот, теперь знаменитый судебный процесс над ним). И лис.

Бежал по лесу лис, бил рыжий клоун белого в цирке, смеялся над ним, стал мальчик из Екатеринбурга культовым поэтом своего поколения.

Теперь снимают про него фильмы, делают спектакли по его стихам, просят написать о нём статью. Оказалось, что Рыжий – самый популярный поэт, которого читают на вступительных турах в театральный. Есть где развернуться: быть грубым, быть нежным, расплакаться, засмеяться. (Кстати, говорят, он прекрасно звучит на английском. Как Маяковский прекрасно звучит по-немецки.) Культурный герой Екатеринбурга.

А самого мальчика нет.

Спрашиваю у товарища:

– А что тебе нравится в Рыжем?

– Он какой-то простой. Человечный.

Потом подумал и добавил:

– Это же конец девяностых. Он как Сергей Бодров.

И тут я понял всё.

Это так и есть.

Бодров погиб в 2002-м, Рыжий – в 2001-м. И тот и другой – молодыми.

Евгений Евтушенко написал про Рыжего: «Уже в двадцать один год Борис Рыжий предсказал свою смерть. И хотя он говорил о другом человеке, но слишком личностно это звучало. Он, к несчастью, не встретил на своём пути Бориса Пастернака, который мог бы ему посоветовать, как мне в 1960 году, ни в коем случае не предсказывать в стихах свою трагическую гибель, ибо сила слова такова, что необратимо толкает поэтов на пулю или в петлю. У Бориса Рыжего это выглядит так: «…всё равно пред глазами, на памяти, на слуху: / беготня по заводу, крик, задержавший нас, / труп, качающийся под потолком в цеху / ночном. И тень, как маятник, между глаз».

Но, чтобы повеситься, Борис Рыжий выбрал, в отличие от самоубийцы-рабочего, не заводской цех, а балкон собственной квартиры.

У Бодрова тоже были свои рифмы гибели. (Или это просто обычное наше человеческое сознание приписывает ткани бытия эти якобы значимые стежки и путаницу нитей? А на самом деле на этом платке ничего нет?)

В начале августа 2002-го, за месяц до отъезда на Кавказ на съёмки фильма, у Сергея Бодрова родился сын.

Вечером 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье произошла трагедия. Сошёл ледник протяжённостью пять километров, шириной 200 метров и толщиной от 10 до 100 метров. В результате стихийного бедствия пропали без вести 117 человек. Среди них и съёмочная группа под руководством Сергея Бодрова, находящаяся в это время в ущелье.

Жена Сергея Светлана рассказывает, что вечером 19 сентября у неё был необычно длинный разговор с Сергеем. «У него был очень грустный голос, – вспоминает Светлана. – Мне показалось, что-то с ним случилось... Он был не такой, как всегда. Но Серёжа успокоил меня и стал расспрашивать о детях. Обычно мы говорим с ним всего по нескольку минут, а тут наш последний разговор затянулся... Я чувствовала, что он никак не может попрощаться со мной. А на прощание он сказал: «Береги детей».

Борис Рыжий

В общем, мой товарищ сравнил Рыжего и Бодрова. А у меня в уме всплывает как раз не это. Я почему-то вспоминаю другую рифму. К самому Рыжему, на поверку, отношения не имеющую.

…Помните, у Высоцкого (вы не можете не помнить) была такая великая песня – «Кони привередливые»? В ней он поёт о смертельной и, по-видимому, последней гонке, скачке на край бытия, ещё мгновение – и всё будет кончено. Потом эту песню перепел Сукачёв. И вариант Сукачёва мне ближе.

Если у Высоцкого это трагедия мужа и воина, то герой Сукачёва, как подвыпивший мужичок (но от этого не менее живой и раненный близкой смертью), сорвал с головы кепку, бросил её оземь (какую «оземь»? на пыльный, сухой асфальт, средь окурков и чахлой весенней травы), куражится от страха и отчаяния, вскрикивает, топчет её в пляске, один из ста пятидесяти миллионов, а не один-единственный (а умирать ведь всё равно ему одному), не герой, не орёл, просто мужик. Мальчик. Ребёнок. Чей-то сын. (В варианте Высоцкого нет этой родственной горизонтали, у смерти нет родных.)

Так вот и с Рыжим. У Рыжего прекрасные стихи. Но для попадания в легенду этого недостаточно (как недостаточно и одной только ранней, преждевременной смерти). Нужна ещё нитка, на которую ты подвесишь других. Некий крючок. Быстрая пружина. И у Рыжего она есть. Точнее, она есть у читающей публики. Это тоска по крепкой мужской поэзии, за которой скрывается подросток.

Давай по городу пройдём

ночному, пьяные немножко.

Как хорошо гулять вдвоём.

Проспект засыпан белой крошкой.

…Чтоб не замёрзнуть до зари,

ты ручкой носик разотри.

Стой, ничего не говори.

Я пессимист в седьмом колене:

сейчас погасят фонари –

и врассыпную наши тени,

как чертенята, стук-постук,

нет-нет, как маленькие дети.

Смотри, как много их вокруг,

да мы с тобой одни на свете.

Это текст мальчика. Тут всё как на ладони. С кем он там идёт, с какой девочкой? Неважно. Главное, что ни одна девочка уже не заменит ему мать, да и не надо. Там нет ни эротики, ни любовного трепета, там детский сад. Бывший когда-то райским, потом покинутым (изгнали), временно желанным, потом страшным. Там – одиночество. Не та пушкинская (шалун уж отморозил пальчик, а мать грозит ему в окно) лёгкость, а наш страх и тяжесть, девяностые годы, индустриальный город, кто там за поворотом? Шпана? Но даже шпаны нет. Мы с тобой одни на свете.

– Говорить о Борисе очень сложно, – сказала мне одна знакомая поэтесса, Елизавета Редкина, – не только потому, что сказано о нём уже слишком много, но и потому, что он поэт исключительной парадоксальности.

– Ну а всё-таки? – настоял я и приготовился записывать.

Но получилось опять же о мальчике.

Ну вот, я засыпаю наконец,

уткнувшись в бок отцу, ещё отец

читает: «Выхожу… я на дорогу…»

Совсем один? Мне пять неполных лет.

Я просыпаюсь, папы рядом нет,

и тихо так, и тлеет понемногу

в окне звезда, деревья за окном,

как стражники, мой охраняют дом.

И некого бояться мне, но всё же

совсем один. Как бедный тот поэт.

Как мой отец. Мне пять неполных лет.

И все мы друг на друга так похожи.

Интересно посмотреть, что пишут про него почти классики. От Быкова до Прилепина.

Кто-то открещивается от необходимости говорить о его смерти. (А что такое поэт без его смерти, куда убрать крюк Цветаевой или лагерь Мандельштама?)

«…Мне не хотелось писать о смерти Бориса Рыжего, – пишет, тем не менее, о его смерти Дмитрий Быков. – Во-первых, «к решёткам памяти уже понанесли»: молодые люди очень любят хоронить своих сверстников, потому что это даёт им повод для ВЗРОСЛОЙ мужественной скорби. Теснее сплотиться своим несчастным потерянным поколением (у нас всякое поколение считает себя потерянным, начиная с беспрецедентно удачливых детей ХХ съезда), молча, не чокаясь, поднять горькую чарку... вспомнить товарища, причём все воспоминания строятся по образцу «а меня Том Сойер однажды здорово поколотил». Но увы, мало кто не мог сказать о себе того же самого... С Рыжим та же история; надо сказать, и он, хороня ровесников, погибших по разным причинам, и чаще всего от дурости, не избегал соблазна несколько пококетничать по этому поводу. Дело молодое».

Захар Прилепин сразу берёт быка за рога. Причём бык и рога – политические.

«Это же было время непрестанных «разоблачений», несусветной русофобии, неутомимой борьбы с советской властью и с разнообразным наследием тирании, деспотизма, рабства и чего там ещё, напомните. И у Рыжего об этом ничего нет. Ни-че-го. Какое безупречное чутьё вело этого парня: словно он сразу откуда-то знал – так нельзя, это стыдно, это – никогда не станет поэзией. Это, наконец, отдаёт и пошлостью, и предательством одновременно».

Я читаю это и думаю: «Захолустье». (Это я не про Быкова и Прилепина, они вполне столичны тут.) Захолустье. Какое точное слово в применении к теме поэзии Рыжего! Помните, я сказал о потерянном рае? Да какой там рай! В захолустье. Герой Рыжего бредёт по захолустью. И в этом нет ничего унизительного. Мы же все там бредём.

По поводу последнего. Кстати, очень печально, что многих и многих поэзия Бориса привлекает именно романтикой, так сказать, дворовости, маргинальности и криминальности. Понятно, что, на самом деле, на этом в стихах Бориса всё не заканчивается и даже не этим начинается. Однако странным образом получается так, что и те, кто понимает истинного и трагичного, совершенно удивительного Бориса, всё равно в своих изысканиях попадают как-то МИМО. Получается так: читаешь работу, посвящённую Борису, какого-нибудь умного и очень даже толкового дяденьки (или тётеньки, чего уж там), и он/она берётся развивать какую-то мыслю. Всё убедительно, всё аргументированно, и написано хорошо вроде, не подкопаться, не поспорить, ни в чём не уличить, но во всём этом совершенно нет Бориса-поэта, нет, и всё. Выходит одновременно очень избыточно и совершенно недостаточно (и это-то при всей умности и справедливости).

Когда-то, кажется, Шайтанов назвал Рыжего последним советским поэтом (кстати, он не первый, кто так его назвал), а мне подумалось, что Борис вне хронотопа (пусть даже стилистического), потому что его «поэтика» (условное, книжное слово, так не идущее самому Рыжему) одновременно делает его поэтом и девятнадцатого века, и двадцатого, и двадцать первого.

Просто «жизнь – за смерть, а смерть – за жизнь». И никакого хронотопа.

Видишь дом, назови его дом.

Видишь дерево, дерево тоже

назови, а потом, а потом

назови человека прохожим.

Мост мостом постарайся назвать.

Помни, свет называется светом.

Я прошу тебя не забывать

говорить с каждым встречным предметом.

Меня, кажется, попросту нет –

спит, читает, идёт на работу

Чей-то полурасслышанный бред,

некрасивое чучело чьё-то.

И живу-не-живу я, пока

дорогими устами своими –

сквозь туман, сон, века, облака –

кто-нибудь не шепнёт моё имя.

Говори, не давай нам забыть

наше тяжкое дело земное.

Помоги встрепенуться, ожить,

милый друг, повстречаться с собою.

Почему же получается так избыточно и так недостаточно?

Поэзия Рыжего – это стоять простуженным на сквозняке, не сопротивляться ни сквозняку, ни простуде и при этом любить жизнь и смерть с одинаковой степенью отчуждённости.

С женой Ириной Князевой

Всё это приводит меня к мысли о том, что, несмотря на его талант, признанность, известность, уникальность, необходимость, его вполне могло бы и не быть. Но почему-то он был. И на этом всё. Чудо нужно благодарно созерцать, а не лапать взволнованными руками. Да и рассказать о нём не получится. Всё сказанное будет вторично. На то и чудо.

Прости меня, мой ангел, просто так –

за то, что жил в твоей квартире.

За то, что пил. За то, что я – чужак –

так горячо, легко судил о мире.

Тот умница, твердил, а тот дурак.

Я в двадцать лет был мальчиком больным

и строгим стариком одновременно.

Я говорил: «Давай поговорим

о том, как жизнь страшна и как мгновенна.

И что нам ад – мы на земле сгорим».

И всяким утром пробудившись, вновь

я жить учился – тяжко, виновато.

Во сне была и нежность, и любовь.

А ты, а ты была так яви рада.

А я, я видел грязь одну да кровь.

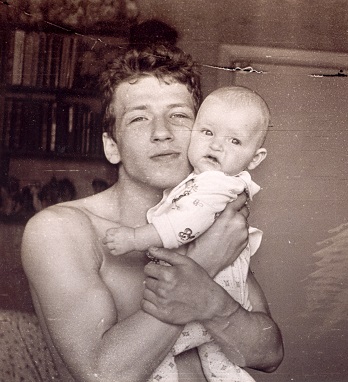

С сыном Артёмом. 1993 год

Меня прости. Прощением твоим

я буду дорожить за тем пределом,

где всё былое – только отблеск, дым.

...За то, что не любил, как ты хотела,

но был с тобой и был тобой любим!

Ребёнок приходит в большой мир. Чего ему от него хочется? От большого-то мира? Понимания. Любви. Вот тебе понимание, вот тебе любовь! – говорит мир. А оказывается, и этого мало.

У меня есть любимая песня. Её исполняет группа Garbage. The World Is Not Enough называется песня.

Я знаю, как делать больно,

Я знаю, как исцелять,

Я знаю, что показывать,

А что – скрывать.

Я знаю, когда говорить,

И я знаю, когда касаться.

Никто ещё не умер, желая слишком многого.

Мира недостаточно,

Но это отличное место для старта, любовь моя.

И если ты достаточно силён,

Вместе мы разорвём мир на части, любовь моя.

Так там поётся.

Главная героиня – робот. Её создали для убийства. Всё в ней как у людей. На поверхности кожи. А внутри – бомба.

Пока её испытывают в подземных лабораториях, она успевает убить испытывающего. Поцелуем. Кислота, что ли, там? В её слюне.

И потом она едет, по дождливым, ночным, но ярко освещённым улицам, в бурлящий, оживлённый толпой театр. Убивает певицу (а она точный двойник её, так и задумано). И вместо неё выходит на сцену.

А часики-то тикают.

И вот она лежит на макете земного шара в красном платье, поёт свою страшную попсовую песню, изгибается:

Люди вроде нас

Знают, как выживать.

Нет смысла в жизни,

Если ты её не чувствуешь.

Мы знаем, когда целовать,

И знаем, когда убивать.

Если мы не получим всё,

То тогда кто?

Мира недостаточно,

Но это отличное место для старта, любовь моя.

И если ты достаточно силён,

Вместе мы разорвём мир на части, любовь моя.

И люди в партере кричат от радости. Хлопают. Встают. Овация.

И эта женщина-робот идёт к ним, расставив тонкие руки.

А часики-то тикают.

Я в безопасности,

Мне страшно,

Я готова

И всё-таки не готова.

Мира недостаточно,

Но это отличное место для старта, любовь моя.

И если ты достаточно силён,

Вместе мы разорвём мир на части, любовь моя.

Мира недостаточно,

Мира недостаточно,

Нет, нигде и близко...

Мира недостаточно.

И вот в последний момент (08, 07, 06, 05, 04, 03 – отщёлкивает бомба) женщина-робот, стоящая перед беснующейся толпой в мехах, фраках и бриллиантах, закрывает глаза. Так мать прислушивается к толкнувшему её в животе ребёнку.

The world is not enough,

The world is not enough,

No Nowhere near enough,

The world is not enough.

И бомба взрывается.

Я тебе привезу из Голландии Lego,

мы возьмём и построим из Lego дворец.

Можно годы вернуть, возвратить человека

и любовь, да чего там, ещё не конец.

Я ушёл навсегда, но вернусь однозначно –

мы поедем с тобой к золотым берегам.

Или снимем на лето обычную дачу,

там посмотрим, прикинем по нашим деньгам.

Станем жить и лениться до самого снега.

Ну, а если не выйдет у нас ничего –

я пришлю тебе, сын, из Голландии Lego,

ты возьмёшь и построишь дворец из него.

Так написал Борис Рыжий. Решивший (или ничего не решавший, а просто так получилось: кривая, как говорится, вывезла) построить свой дворец из Lego.

И нельзя сказать, что дворец неудачный. Или что архитектор – слабый. Нет, всё отлично. И зодчий прекрасный, и дворец – надолго. Крепкий. Стоит. И ничего его не опрокинет.

Но уже сброшена кепка на асфальт (в пыль, в прах, в нежную апрельскую чушь, а по краям чахлые весенние российские одуванчики). Топчет Сукачёв её сапогами, кричит коням, чтоб не несли так быстро сани. И никто не видит, что где-то с краю стоит ребёнок. Ничего особенного. Не ангел, не хулиган. Таких детей – миллионы. Он внимательно смотрит и слушает. Мотает на не существующий ещё ус. Растёт с этой песней, любит, пытается любить, уходит из рая, находит свою новую девочку, теряет, становится известным поэтом, пьёт.

А потом ребёнок вешается.

БОРИС РЫЖИЙ

(1974 – 2001)

Родился в семье геофизика, доктора наук, и врача.

В 14 лет начал писать стихи и выиграл чемпионат Свердловска по боксу среди юношей.

Закончил Уральскую горную академию.

В восемнадцать лет женился на однокласснице, в девятнадцать стал отцом.

В 1992 году стихи Б. Рыжего были впервые напечатаны в «Российской газете».

Всего им написано более 1300 стихотворений и опубликовано 18 научных работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России.

Лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира» (посмертно).

Покончил жизнь самоубийством.

Предсмертная записка звучит так: «Я вас любил. Без дураков».

МОРЕ

В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, под домом тополь или клён стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлён; стоит под тополем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь.

Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушёл, он захотел увидеть море, но до вокзала не дошёл. Он захотел уехать к морю, оно – страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.

Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбнулся. И хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал.

Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу – уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.

Уличный музыкант

Автор: Наталья Смирнова

Сколько б ласковых слов ни сказали большие поэты о Борисе Рыжем, сколько бы ни публиковали его стихов, а всё равно кто-нибудь, не задумываясь, обронит: «Обычный поэт, каких много»

Борис Рыжий и Евгений Евтушенко

У Рыжего была мания – возить друзей на Вторчермет. Как родителей с невестой знакомить. Чтобы поняли, удочерили, чтобы приняли наконец-то его беспризорников. Без этих заснеженных избушек и синемаечных мужиков ни стихов, ни самого Борис Борисыча, ни ноши, что он на себя взвалил, не понять. Мы с ним однажды отправились туда в гости. Ничего хорошего я не ждала, но увиденное всё равно поразило. В пустой комнате валялись полуголые люди, рядом шприцы. Один – в детских синих трусах в белый горох. Они казались жертвами Освенцима, то ли живыми, то ли уже умершими. Говорить было не с кем. Собеседников мы потом нашли, но лучше б они молчали. Мужик пил водку, его сына Боря честил во все корки – работу бросил, детей бросил. «Сколько можно тебя на работу устраивать?» Парень молчал, а мужик назидательно-насмешливо: «Зато он, Борис, не пьёт, как ты». Борька собрался было парню накостылять, но тут ловко встряла супруга хозяина. Хозяева вообще реагировали грамотно. С чем он тут бился? С тем, что ни царские указы, ни президентские кампании на сантиметр не сдвинули с места? Сцена была надрывная. Сражался Дон Кихот с мельницами…

Понятно, что это Борин «Вторчик» условный, а попросту говоря – народная жизнь. Рыжий упрекал: «Ты же это видела, знаешь, почему не пишешь?» А как? Убьёшься на них смотреть, не то что переводить их в тексты. Ещё подумалось – они так не изводятся, как он из-за них. Они кручёные и битые. И не осознающие. Просто пьют, а это проще. Он хотел этих ребят пристроить, а никто не брал. «Вторчику» все дружно сопротивлялись. Только удивлялись – странных же он нашёл себе единомышленников. Сообщников по стойкости и бунту. Компанию не чующих беды. Сам-то всё чуял.

Иногда размышляешь о том, чего в стихах у поэта нет. Какая часть жизни не учтена. Например, у Пушкина мать была, а темы такой нет. Запечатано, но пасаран. У Лермонтова наоборот – не было матери, рано умерла, зато есть стихи. Чего нет у Рыжего? Нет цветущей плоти. Чувственности. Плоть у него всегда истончающаяся, дефектная. Предметы – уходящие. Трамваи, ампирная арка, листьев рваная медь, старая фильма, ЦПКиО. То, что старомодно, ветхо, ретрушно. Мир всегда прощающийся, извиняющийся, виноватый, пришибленный. «Разлука ты, разлука» – вот чем всё пропитано. Уходом, прощанием. Видимо, только так и можно было этот бедный мир любить. Так, как Пушкин приказал, – «что пройдёт, то будет мило». Ну, и про милость к падшим, конечно, тоже из классических правил. И потому, когда в метро бомж вдруг возопит: «Товарищи! Хоть пару монет! Выживаем с друзьями на улице!» – я знаю, как зовут его ангела. Чей он вечный подопечный.

Но герои Рыжего живы, да ещё как. Всё такие же непотопляемые, лихие, убогие. Поэтом меньше, поэтом больше. Они его в защитники не звали. Это он их усыновил. А потом понял: всё не так. Эти его сообщнички не погибали, они просто в этой разрухе жили, им это нормально. Не был этот мир гибнущим – погибал музыкант.

Городок, что я выдумал и заселил человеками,

Городок, над которым я лично пустил облака,

Барахлит, ибо жил, руководствуясь некими

Соображеньями, якобы жизнь коротка.

Вырубается музыка, как музыкант

ни старается.

Фонари не горят, как ни кроет их матом

электрик-браток.

На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет

красавица.

Барахлит городок…

Наука в будущем наверняка объяснит происхождение таланта какой-нибудь биохимической реакцией мозга, а может, даже сумеет его продуцировать. Но пока объяснения нет. Считается, что это божественное. Рыжему так и говорили прямо в лицо: «Уж если кого Бог поцеловал в макушку, так это, Боря, тебя!» Он улыбался стойко, как партизан перед расстрелом. Завидуйте, пацаны! По тому, сколько в его стихах светлой смертельной печали, людям кажется, что он был очарован смертью. Но нельзя просто очароваться смертью и поэтому о ней писать. А может, можно, но это не тот случай. Рыжий был подневольным человеком. («Ну какую должен песню я сложить, чтобы ты меня однажды отпустил…») Ведь инстинкт смерти существует, он может быть таким же сильным, как инстинкт жизни. С ним можно устать сражаться. К двадцати шести годам быть в шрамах от этой битвы. Рыжему он был дан вместе с соразмерным ноше талантом. Билет на вход и на выход с открытой датой. А дальше – кто раньше успеет. «Жизнь-уродка» или «смерть-красотка». Либо поэт напишет стихи и вернётся, либо человек уйдёт без следа.

Может, и поставят ему в Екатеринбурге памятник. А может, нет, потому что у города своя гордыня, он теперь богат, щеголеват, а Рыжий, он не из тех безумцев, «который навеет человечеству сон золотой», слишком честный. Он про Екатеринбург говорил: «Я его сделал». Не в смысле, что победил, а в смысле, что перевёл в стихи. Город этот я не припоминаю чтобы кто-нибудь «сделал». Такого, как с Казанью или Москвой, с ним не случалось. Но и Рыжий был не из тех, кого можно согнуть. Он из жизни, стихов, да и смерти, сделал очень чистую линию. Классическую судьбу поэта, вопреки времени, в котором стихов почти не читают. Из уличной музыки – высокую трагедию. И смертью заполировал. Отшлифовал. («…где б мы ни пили – нам светила лишь царскосельская звезда…»)

Всё, что я о нём слышала до встречи, да и потом, было в превосходных степенях. Лауреат чего-то и вообще звезда. Увидела перед поэтическим вечером и порассматривала (хоть раз в жизни полюбуюсь на благополучного поэта!). Умный, неприступный, замкнутый. Гордец. Пепельного цвета, с городом гармонирует. Выражение лица надо расшифровывать. Красота не та, что хочет нравиться женщинам. Автономная. Обаяние выключено. Потом увидела с включённым – глаз не отвести. Поведение гадское, без руля и ветрил, а на вопрос, почему некоторым всё позволено, ответ был: «Это чары». Вот и думаешь. Этот практически мальчишка, лихой, радостный, как он всё это вытащил? Обречённость, отчаяние, одиночество, талант, чувствительность отменной скрипки? И не удивляешься, что он умер. Удивляешься, что был. И как честно «ответил» за талант. По счёту, по грамму, с провизорской точностью. Пока не расколотил свою реторту с волшебным напитком.

фото: личный архив А. Крамаренко