Александр Давыдов, писатель, сын поэта

…Меня иногда спрашивают, был ли Самойлов хорошим отцом.

Как сказать? Если по расхожим понятиям, то нет. В детстве он мной он не слишком-то занимался, увлеченный творчеством, общеньем с друзьями, любовными романами. Что уж тут скрывать? О них успели сообщить торопливые мемуаристы и даже один, самый громкий, изобразить в бездарном телесериале, где личность Самойлова искажена до грубой карикатуры, хотя там он и прикрыт прозрачным псевдонимом. Не помню, чтобы он меня водил в зоопарк или, к примеру, на каток или попросту на прогулку. Зато помню свой восторг, когда отец рисовал для меня, примерно четырехлетнего, забавные карикатурки, поскольку это был редкий случай. Яркий, блестяще остроумный в общении, дома он часто бывал задумчив и хмуроват. Видимо, для артистичного Самойлова домашние не были достойной аудиторией, слишком привычны.

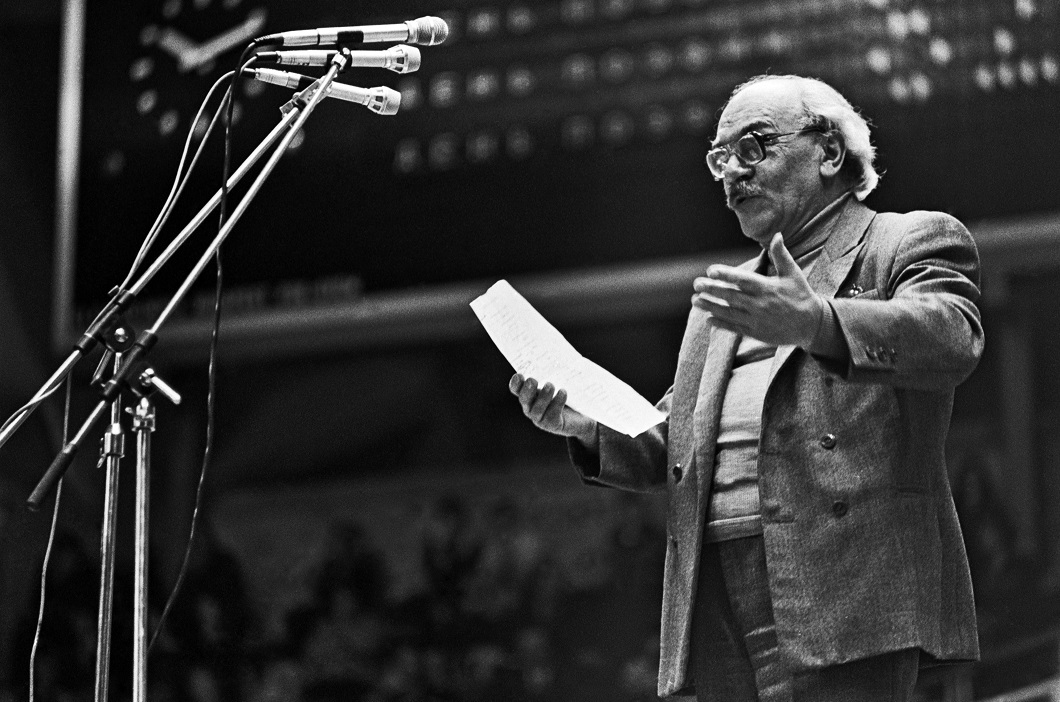

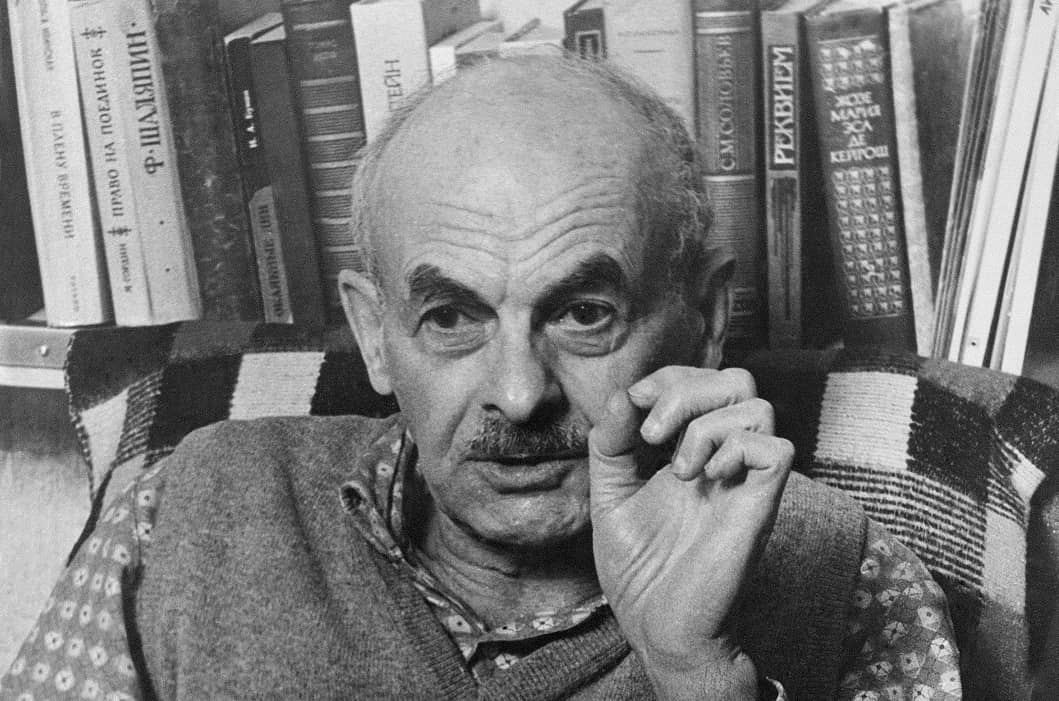

Давид Самойлов

И все-таки я никогда себе не желал лучшего отца. Он был целым университетом, научиться у него можно было очень многому – не только пониманию литературы и вообще искусств, это само собой, но и особому жизненному стилю. Один его жизненный принцип я, кажется, хорошо усвоил, что мне помогало среди всех исторических превратностей. Он умел радоваться материальным благам, - любил и вкусно поесть, и хорошо одеться, - притом, нисколько не огорчаясь их отсутствию. Мог удовольствоваться солдатским пайком вроде картошки и пшенной каши и одеться в тогдашний Москвошвей (молодежь не знает, что это такое, выглядело ужасно).

Я у него и учился, сперва подражая, потом, в юности, наоборот, отталкиваясь, в спорах, иногда очень эмоциональных, отстаивая свои только еще формирующиеся взгляды. Должен сказать, что учиться у него было непросто. Наименее интересны и полезны были его прямые поучения. Я даже обижался: отец, человек сложный, глубокий, мне предлагал какой-то «лексикон прописных истин». Зря обижался: и своим друзьям, и просто знакомым он часто предлагал простейшие жизненные решения. Ему самому, как я замечал, было легче понять сложное, чем простое. Поэтому с трудом познав очередную заповедь здравомыслия, он спешил ею поделиться.

Следовать его прямым советам вряд ли стоило. Любопытен его совет Вознесенскому. Они оба рассказывают эту историю чуть по-разному, но похоже. Совсем юного, едва ли не студента, Андрюшу Вознесенского привели к тоже еще молодому, но уже «широко известному в узких кругах», как его не без ехидства назвал его лучший друг Борис Слуцкий, поэту Самойлову. Выслушав стихи юнца, «мэтр» ему посоветовал… заняться переводом, к примеру, удмуртской поэзии. Мол, построить литературную карьеру дело трудное и не быстрое, а так вы лет через десять станете лучшим переводчиком удмуртов, а это уже какое-то положение в литературе. А стихи пишите в свободное от удмуртской поэзии время. Сам он в ту пору считался лучшим переводчиком албанской поэзии, а его собственные стихи очень редко печатались. «У меня нет времени на удмуртскую поэзию, - дерзко ответил юнец, - потому что через два года я буду самым известным поэтом в стране». «И оказался прав», - признавал Самойлов.

Отец много лет вел семинары молодых поэтов и переводчиков при Союзе писателей. Относился к этому всерьез, но далеко не все его ученики сумели усвоить им предложенные знания. Чтоб извлечь пользу из его уроков, надо было к нему долго и внимательно приглядываться, не так прислушиваться к разъяснениям, как ожидать «проговорок», когда мастер невольно выдает секреты своего ремесла. Есть мнение, что настоящий учитель их не преподносит на блюдечке, а ждет, когда ученик их вырвет у него силой или выманит хитростью. По крайней мере, так предполагает восточная традиция.

Был ли он хорошим педагогом? Наверно, но только для талантливого ученика. Не утверждаю, что я был именно таким, но к его урокам относился творчески и многое из них усвоил. Большой поэт, он был и крупной личностью, одной из ярчайших в литературе последние полвека.

Конечно, он был огромным событием в моей жизни. Жизнь рядом с ним была и трудна, и значительна.

Я и сейчас с ним, бывает, беседую мысленно, иногда доспоривая недоспоренное.

Светлана Новикова-Ганелина, журналист:

…Пока мой сын был маленьким, мы каждое лето ездили с ним в Пярну. Там было мелкое море, красивые парки, а главное - собиралась хорошая компания. Прибалтика была Меккой московских и петербургских интеллектуалов. В маленьком Пярну был очень приличный драматический театр Инго Нормета, а в городской библиотеке устраивали поэтические вечера. Однажды на концерте Виктора Пикайзена в пярнусской ратуше я оказалась рядом с немолодым человеком, который, ничего специально не делая и не говоря, почему-то приковал мое внимание. Он весь принадлежал музыке. Когда концерт закончился, он встал, опираясь на палку, и я увидела его уже не в профиль.

Это лицо я узнала по фотографии: Давид Самойлов, мой любимый поэт! Я решила не упускать случая и заговорила с ним. Попросила о встрече, сказала, что пишу для журнала «Советский экран». Он продиктовал свой телефон, и пару дней спустя я уже искала улицу Тооминга, где был его дом.

Это оказалась тихая улочка двухэтажных особняков в старой части города, в так называемом «шведском квартале». В маленьком городе Пярну улицу Тооминга знали даже не все местные. Комнат отдыхающим там не сдавали, но именно там жил Давид Ойстрах, и каждое лето приезжал сценарист Яков Костюковский.

Интервью я начала со стандартного - для «Экрана» же! - вопроса о кинематографических пристрастиях Самойлова. Он ответил, что в кино не ходит. Я наивно поинтересовалась: а почему?

- По техническим причинам, - улыбнулся Давид Самойлович.

И только тогда до меня дошло, что он почти слеп. С облегчением послав подальше журнал, я стала говорить о том, что интересно было мне самой. Помня его строки: «Всё есть в стихах - и то, и это,/ Но только нет судьбы поэта,/Судьбы, которой обречён,/За что поэтом наречён» я стала расспрашивать его о фронте, о жизненном опыте, который дали ему годы войны. О его друзьях-поэтах, «лобастых мальчиках невиданной революции», как назвал их его друг по ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) Павел Коган. БОльшая часть их не вернулась с войны: Коган, Кульчицкий, Майоров, Сева Багрицкий, менее известные Молочко и Лебский…

Смерть - одна из грандиозных тем жизни и литературы. До войны она была не так сильна. Среди нашего поэтического поколения есть те, кто отвоевал и потом писал только о войне. Они запомнились двумя-тремя-четырьмя стихотворениями, больше им не о чем было писать. Интересны оказались лишь те, кто развивался. Самойлов развивался всю жизнь. Лет в пятнадцать Давид услышал вердикт, вынесенный в его адрес литературным критиком Ярополком Семеновым:

«У тебя несомненно глубокий дар, но если ты хочешь чего-нибудь добиться, то должен честно и упорно работать. Ты будешь велик только тогда, когда потомство сможет сказать: он был образованнейшим человеком своей эпохи».

Самойлов так и жил. В первую же встречу он сказал мне: все книги на свете не прочитаешь, но подержаться, просмотреть надо всё, что тебе попадёт.

Даже на войне, в солдатских буднях он оставался литератором, записывал - помимо стихов, услышанных диалектных фраз, звучных частушек - свои литературные планы:

1. Роман «Поколение сорокового года».

2. Эстетика.

3. Маленькая трагедия (о подлеце)

4. «Суды».

5. Сцены Смутного времени.

6. Драма «Шамиль»

А мой отец, тоже отвоевавший все 4 года, говорил, что на фронте запрещено было вести дневники, делать записи. Но кто-то, значит, всё-таки вёл. И благодарение Богу и семье поэта, что дневники Самойлова (а он вел их всю жизнь) изданы. Для меня это школа жизни и литературного роста.

Давид Самойлов

Давид ждал удивления, эмоций, расспросов, но ребята почему-то реагировали на него вяло. Это было обидно. Но когда он развязал свой матрас и достал банки с тушенкой, и они поели - все ожили, заговорили, затормошили его вопросами. Ребята словно опьянели от сытости. Он понял: то было не равнодушие, а голодная слабость.

После ранения и госпиталя Самойлов напечатал в одной газете сатирические стихи, и газета захотела оставить его служить в редакции. Но он рвался в разведку. Эренбурга просил хлопотать, тот просьбу выполнил. (Вот ведь как любопытно: Зиновий Гердт тоже рвался в разведку. Оба - и Самойлов, и Гердт - скромного роста и не то что бы силачи, такие интеллигентные еврейские юноши. И непременно им хотелось служить в разведке!). Поскольку Самойлов ушел на войну с третьего курса ИФЛИ, ему предлагали пойти в Военный институт иностранных языков - но нет, надо в разведку!

В 1943-м Самойлов пишет в своем дневнике: «Биография - половина поэта. Гомер - это спор семи городов. Рембо без биографии был бы половиной поэта (эх бы Паустовскому такую!)»

Предаваясь воспоминаниям о наших встречах с Самойловым, я открываю его дневниковую книгу «Поденные записи». Листаю, не могу оторваться.

Октябрь 1943-го. Нелепый спор о том, можно ли писать по горячим следам или должно переболеть, отойти в предание. Можно, можно! Дайте мне бумаги - и я это докажу.

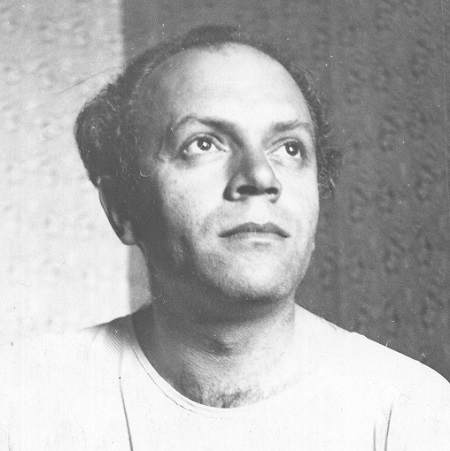

Бахыт Кенжеев, поэт

…Не знаю, читают ли сейчас великолепного Давида Самойлова. Он принадлежал к поколению моих родителей и жил, как мы понимаем, в нелегкое время. Прошел такие испытания, какие и не снились послевоенному поколению. Однако выжил на войне, уцелел и в 37-м году, и в 49-м. Прожил довольно благополучную жизнь члена Союза советских писателей, хотя издавался довольно скупо, критикой избалован не был.

Но когда почти пятьдесят лет назад мне попалась в руки его книжка (за которой, впрочем, я давно охотился), я пришел в состояние щенячьего восторга, и некоторые стихи даже перепечатал на разбитой трофейной машинке в одном интеллигентном московском доме. Даже в самых пронзительных стихах Самойлова чувствуется умная улыбка. Писали, что его поэзия тяготеет к прозе, потому что показывает тягу автора к истории и философии.

Тогда уж скорее к театру – иначе почему бы он так часто обращался к диалогам в стихах (вспомним легендарные стихи о встрече Пушкина с Пестелем в Молдавии, дающие поэту право на все сумасбродства и глупости, на всю безответственность, по определению не свойственную ни государственным мужам, ни их противника-якобинцам!). Но и театр этот условен и часто как бы куколен: к лапидарному «содержанию» добавляется неповторимая интонация, и чуть заметная добрая ирония. А сколько у него как бы даже совсем простых стихотворений, заряженных удивительной лирической энергией! «Хорошо уехать в Таллин, Что уже снежком завален…» или хрестоматийное «Сороковые, роковые…».

А великолепный цикл «Цыгановы» - в сущности, воссоздание интонаций мрачного оптимиста Андрея Платонова в стихах. Я мало знал о нем тогда, но понимал, что живу в одном городе с поэтом милостью Божьей. И вот – столетний юбилей, и его давно уже нет с нами. Стихи остались. Многие я вспоминаю в трудные минуты. А в зеленом томике новой «Библиотеки поэта» есть и смешные стихи для друзей, обаятельные донельзя, и к тому же по-новому освещающие его серьезное наследие.

Несомненно, это один из поэтов, заслуживших, чтобы его читали много десятилетий спустя, учась бескорыстию, лирической дерзости и умению видеть в дольнем мире осмысленную красоту. Добавлю только, что поэзия отражает не только так называемые вечные ценности, но и неповторимый опыт каждой эпохи, и делает это иной раз более точно, чем учебники истории. А живое ощущение прошлых эпох – бесценная вещь, ибо живем мы не только в пространстве, но и во времени.

Денис Драгунский, писатель

Хороший был поэт Самойлов. Даже очень хороший.

Попытаюсь объяснить, почему. Как устроена поэзия? Круто и жестоко – как Альпы какие-нибудь. Наверху сияют две-три вершины. Ледяные пики. Вокруг такие полувеликие, что ли, еще штук пять-шесть. В самом низу копошатся претенциозные бездарности и честные графоманы. Еще ниже – в темных норах гнездится андерграунд и матерные частушки.

А посредине, на тучных альпийских лугах, пасутся просто хорошие поэты. Их гораздо больше, чем сначала думаешь. Их очень много! Но их трудно отличить друг от друга, особенно если смотреть издалека. Поэт Валентин Берестов признался однажды, что услышал от великого Пастернака нечто не особо вежливое: «Простите, молодой человек, но я не могу разглядеть микрометрическую разницу между вами и, скажем, Вознесенским». Правда, потом Пастернак долго извинялся за бестактность, прижимая руку к сердцу.

Вот в этом ряду просто хороших поэтов – Давид Самойлов.

У него есть несколько хрестоматийных стихотворений: задекламированное до лохмотьев «Сороковые, роковые», нежнейшее «Папа молод и мать молода», мудрое «Вот и все, смежили очи гении» и слезное «Грачи прилетели». Что еще? Поэма «Цыгановы». Еще – «Пестель, поэт и Анна». Потом еще «Я зарастаю памятью». Да! Еще «Струфиан».

Вот уже немало получилось. Больше, чем я предполагал.

Много лет назад одна студентка рассказывала:

- Приходил к нам в институт такой один поэт. Фамилия Самойлов. Вечер встречи в актовом зале. Пришли. Сели. Ждем. Выходит на сцену. Похлопали. Смотрю: еврей, маленький, лысый, очкастый, и еще насморк у него. Как мужчина – нуль. Даже смешно. Начал читать стихи – всё. Поеду с ним на край света.

Вот так и весь Самойлов.

Скажешь: ну, просто хороший поэт, один из. Но начнешь вспоминать, или, боже упаси, читать – и не остановишься. В общем, как написал он сам:

«И свищет муза птичкой серой на веточке невзрачной».

А мы стоим под деревом и слушаем.

Виктор Тумаркин, литературовед, исследователь творчества Д. Самойлова

Единственная беседа

(мемуар первый из цикла «Мой путь в дезиковедение»)

Не помню уже, о чем мы беседовали с зашедшим Юрой Ефремовым. И вдруг, без всякой связи с темой разговора, он спросил:

- Хочешь сходить к Самойлову?

- Да, конечно, - ответил я, не задумываясь.

- Хорошо, я договорюсь.

Задумался я потом, когда Юра уже ушел. А с чем я пойду к поэту? Чем могу быть интересен ему? О чем говорить? Годы спустя я жалел, что не спросил про это стихотворение, и про это, и еще (речь про разночтения, иногда трудно понять, правка авторская или по желанию редактора). А тогда… Тогда я в очередной раз мучился над чтецкой композицией по стихам Самойлова из двух частей. Я уже несколько лет читал ее на любительской сцене, но всё переделывал, переделывал. Вместить в нее все стихи, которые хотелось прочитать, не удавалось катастрофически. А появлялись новые. И я решил показать Давиду Самойловичу состав композиции и выслушать его мнение. Был еще один вопрос, который меня мучил, и который я хотел обязательно ему задать. Но о нем позже. Придумав, о чем говорить, я немного успокоился.

Юра договорился, и в назначенное утро мы отправились на Астраханский. Стоял февраль 1979 года. Точная дата мне не запомнилась, но думаю, что школьные друзья помогут ее восстановить: именно в этот день улетал в эмиграцию наш учитель литературы Феликс Александрович Раскольников.

Самойлов встретил нас в махровом халате. Дома он был один, семья осталась в Пярну. У них с Юрой были какие-то дела, которые они быстро обговорили, и Давид Самойлович пригласил меня в кабинет.

- Почитайте, - предложил он. Уж не знаю, как Юра ему меня представил. Почитать я отказался (хотя потом, как видно из повествования, пришлось), сказал, что хочу обсудить с ним композицию, и протянул тетрадку с составом программы из двух отделений под названием «Благодарите, судьбу, поэты...».

Он посмотрел и сказал: - Большая.

- У Смоленского еще больше – из трех отделений, - ответил я.

- Мне нравится, что “Отрывок” и “Свободный стих” идут подряд, - продолжил он.

Я честно признался:

- Это я у вас подсмотрел.

Действительно, на своих вечерах он, как правило, сразу после «Отрывка» (который в прижизненных публикациях назывался «Брейгель. Картина») сразу же продолжал «В третьем тысячелетье…».

- А как слушатели воспринимают? (спросил он).

Кроме стандартного «хорошо» я ничего не нашел, что сказать, добавив, что слушатели самые разные – приходилось читать и школьникам, и в своем ВУЗе, и на предприятиях.

Больше про композицию он мне ничего не сказал.

Я попросил у него уточнить текст неопубликованного в то время стихотворения «Томление Курбского». Мне его в свое время надиктовала Ольга Рожанская, вероятно, с магнитофонной записи своего дяди.

Самойлов попросил прочитать. Я прочитал, и он подтвердил текст, добавив: «Я его вставляю в каждый сборник, и каждый раз его оттуда выкидывают». (Позднее, разбираясь в архиве поэта, я подтверждения этим словам не нашел).

Как известно, стихотворение было опубликовано в 1985-м, в сборнике «Голоса за холмами», в Таллине, но туда оно вошло уже без одной строфы, потерявшей к этому времени свою актуальность:

Ты поля, где клокотала влага,

Истоптал, испортил, иссушил.

То, что нами мыслилось на благо,

Ты, во зло облекши, совершил.

Я спросил, как он относится к цензурным и редакторским правкам своих стихов. Поэт ответил, что пусть стихи будут опубликованы, а потом, со временем, можно потихоньку восстанавливать авторский текст. Мне это показалось некоторым лукавством: примеров восстановления я не знал, в отличие от обратных. Некоторые стихи сначала в журналах публиковались в авторском варианте, а потом в книжных изданиях – уже в исправленном. Например, знаменитое «В политике кто гений – тот злодей» было напечатано в журнале «Москва» при первой публикации стихотворения «Пестель, поэт и Анна». Другое дело, что на пластинках можно было услышать авторское чтение стихов в оригинальном варианте, например, «Смерть Ивана».

После разговора о цензуре я перешел к мучившему меня вопросу. Дело в том, что я в своих выступлениях постоянно читал и не опубликованные стихи. И по поводу одного из них я с какого-то времени стал сомневаться: а имею ли я на это право? Не могу ли я публичным чтением этого стихотворения навредить автору?

Но это стихотворение очень хотелось читать… И тут как раз представился случай решить вопрос. И я спросил:

- Не будете ли вы возражать против того, что я читаю “Если вычеркнуть войну…”»?

- Напомните, пожалуйста», - попросил поэт.

Я прочел.

Воцарилась минутная пауза, после чего вдруг последовало:

- Я этого не писал.

Я опешил. Сомнения в том, что стихотворение написал Самойлов, у меня не возникло. Понятно, было, что это запрет, но в такой форме… «Понятно», - вымолвил я. А Давид Самойлович после очередной паузы продолжил:

- Вас же закроют.

Я усмехнулся:

- Ну, чтобы закрыть, меня сначала надо открыть.

Преимущество любительской сцены состояло в том, что программы не литовали и не проверяли на печатность, чем я и пользовался. А Самойлов вдруг продолжил:

- Вы не могли бы его записать?

- Я запишу, - сказал Юра и отправился к знакомой ему пишущей машинке. Потом, обсуждая этот эпизод, мы решили, что поэт забыл свое стихотворение. Уже в двухтысячных, разбирая самойловский архив, я нашел несколько автографов этого стихотворения. А тогда он его больше не вспоминал, пока уже в перестроечные годы стихотворение не процитировал Бенедикт Сарнов. После этого Самойлов стал читать его на вечерах и включил в сборник «Снегопад», вышедший в 1990 году, увы, уже после смерти автора.

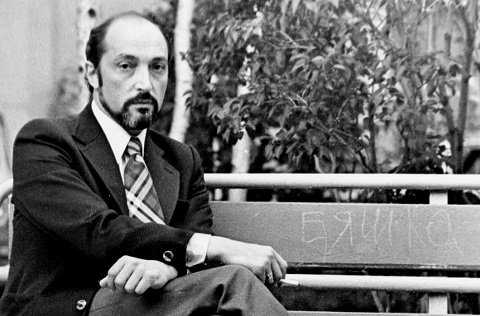

С Михаилом Козаковым в Пярну

А фразу «Я этого не писал» мне довелось услышать из уст Самойлова еще один раз, по поводу другого его стихотворения, уже со сцены Зала им. Чайковского, в ответе на мою записку с просьбой прочитать стихи. Я это когда-то рассказывал в ЖЖ, и мы обсуждали случай с покойным Сёмой Штапским.

Мои вопросы кончились (эх, дурак!). Самойлов спросил, пишу ли я стихи. Я ответил, что, как и все, в детстве писал, а потом бросил (словно курить!). Рассказывать о том, каким мучительным было для меня это «бросание», как я придумал способ отучать себя от стихосложения (хорошо говорить «можешь не писать – не пиши», а если не писать не можешь!), я постеснялся. А я просто не умел писать в стол, а мучить своими сочинениями друзей счел недостойным, и решил, что надо перестать писать. До интернета было еще далеко.

Давид Самойлович поинтересовался моей профессией, и услышав «программист», усмехнулся: «Один знакомый программист». И тут же поинтересовался, может ли машина писать стихи. Видно было, что этот вопрос его действительно интересует. Я ответил, что думал.

А потом… он предложил почитать для меня.

Представляете? Как вы понимаете, отказаться было невозможно. Он прочел несколько новых стихотворений, из которых одно потрясло. Это было «Прощание» на смерть недавно погибшего Анатолия Якобсона, нашего любимого школьного учителя. Впрочем, когда мы с Юрой вышли, я признался ему, что далеко не всё понял в этом стихотворении.

Неудивительно.

«Прощание» - единственное стихотворение, которое Самойлов сам прокомментировал. Комментарий напечатан в томе «Новой библиотеки поэта».

Попутно Давид Самойлович сказал, что не знает, как читать «Пярнусские элегии». Что я мог ему посоветовать? Единственное – что, по-моему, надо не давать возможности слушателям разбивать их аплодисментами, чтобы стихи звучали подряд.

Прощаясь, Самойлов сказал: «Приходите еще». И после крошечной паузы добавил: «С Юрой».

В опубликованном дневнике поэта этот визит не отражен. То ли он ему никак не запомнился, то ли Галина Ивановна, составляя том, меня пожалела, задумав привлечь меня к изданию в качестве комментатора.

P.S. Я ничего не записал после встречи. И сейчас воспроизвожу то, что помню сегодня. Мог что-то упустить. Да и в датах мог напутать. В феврале 1979-го в дневнике ни слова про Москву. А вот в конце марта приехали, но всей семьей. Правда, упоминается, что «Прощание» закончено 16 февраля.

фото: из архива Александра Давыдова; TASS Archive