Автор: Дмитрий Воденников

Мебель – топчаны, тахту, стеллажи – в своих домах Булат Окуджава делал своими руками, то есть был ещё и плотником, и столяром. И зачем? Ну не от нищеты же. В чём-то для него был тайный смысл и этого ремесла...

И эти колокольчики, висящие под потолком, звенят. Их дарили Окуджаве многие, но первый подарила Белла Ахмадулина.

Это она когда-то принесла колокольчик в дом (интересно, какой? – этот зелёный или этот голубой?), достала из кармана пальто, сказала: «Когда барин захочет призвать своего слугу, вы позвоните, и я к вам прибегу».

Меньше всего подходило слово «барин» к Окуджаве, меньше всего слово «слуга» к Ахмадулиной, это и было смешно.

Говорят, сейчас их (колокольчиков) больше пятисот. Большинство убраны в шкаф, и только избранные – от почётных дарителей – висят под потолком. Но важно не это. Важно, что ни одного колокольчика за всю свою жизнь Окуджава сам не купил.

«…Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову – и всё? И моё горячее тело уже не будет горячим? (…) Я, например, не был ещё на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик – дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я всё пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...»

Это из романа Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Видно, сильно Булата Шалвовича достали эти колокольчики, что даже в роман пролезли.

Но сперва до этих колокольчиков надо доехать. Я один раз и доехал. Мне было 25 лет, надо было собирать подписи под одним важным письмом, попросили меня. Вот я и поехал в Переделкино.

Поезд, следующий со всеми остановками, медленно подошёл к платформе. Вышел. Спустился с платформы, прошёл небольшой лесок, потом мостик через ручей или канаву, потом – дачная улица. Жил Окуджава в посёлке Мичуринец, на улице Довженко (Переделкино – это просто большое дачное место, так что название условно), я вошёл в калитку, прошёл по дорожке, он ждал меня на веранде, подписал письмо, предложил чаю, я отказался, ушёл. Колокольчиков я не видел.

А кому-то повезло больше. И кто-то вошёл внутрь дома и увидел и стол, за которым собирались родные и близкие, и кабинет с фотографиями, и библиотеку, и рабочее место. Даже стеллаж с книгами и тахту, накрытую красным пледом, – и те увидели. (Кстати, тахту и стеллажи Окуджава соорудил сам.)

Ну и легендарную сухую тёмно-алую розу в бутылке из-под шампанского. (А совсем не из-под импортного пива, как в песне.)

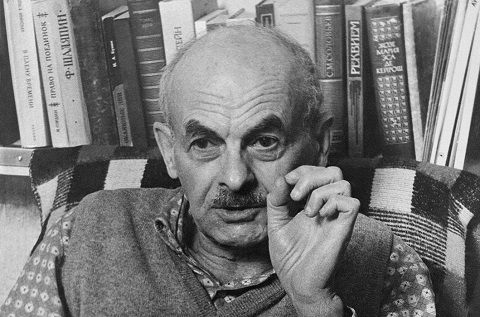

Рабочий кабинет Окуджавы

Из-под импортного пива

Роза красная цвела

Гордо и неторопливо.

Исторический роман

Сочинял я понемногу,

Пробиваясь, как в туман,

От пролога к эпилогу.

И вот те, кому повезло больше, уже едут к нему на дачу, едут холодным февральским днем, а не в золотой сентябрьский день, как я. Едут и слушают его записи. В машине слависты, переводчики, писатель. Они слушают песни, курят в окно и называют всё звучащее сейчас в машине «миром любви и романтики». Ну им виднее. В конце концов, именно их, а не нас Окуджава пригласил пройти в свой дачный дом.

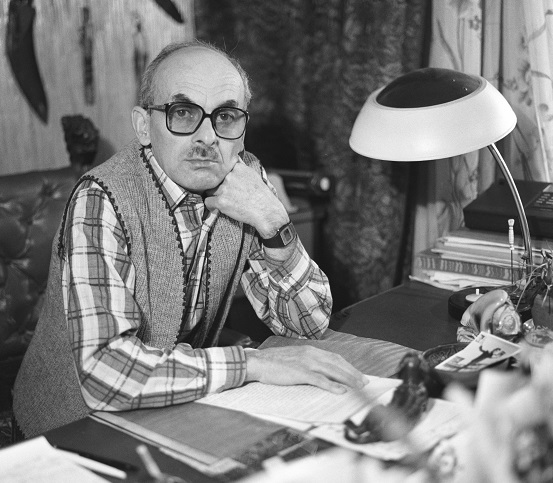

И вот Окуджава выходит им навстречу. В пледе и безрукавке (хозяин дачи немного простужен) сразу ведёт их в кабинет, где со всех сторон слегка покачиваются и звенят при движении воздуха пресловутые колокольчики.

Окуджава так любезен, что даже проводит для гостей небольшую экскурсию.

Вот три комнаты: первая – комната сына, вторая – спальня, а это – гостиная. Всё очень скромное. В гостиной диван, четыре раскладных стула, тумбочка, телевизор, люстра. По стенам картины, развешенные руками Булата Шалвовича и его жены Ольги Владимировны. Окуджава, видимо, бережно относился к подаркам: на стене даже висит лоскутная картина, детский рисунок. «Он ничего не выкидывал, всё бережно сохранял».

Ещё на стенах висят гравюры. Долгое время бард был невыездным, а когда выпустили и он стал много ездить, привозил из-за границы гравюры на память. Вешал на стены. Германия, Турция, Канада, Израиль. Это – воспоминания. Они не согреют, но пусть висят.

А в кабинете ещё скромней. Стоят стол, стул, журнальный столик, два кресла, тумбочка с печатной машинкой (компьютер Окуджава не захотел осваивать), топчан, который поэт сделал своими руками. На стенах много фотографий: Аксёнов, Пастернак, Северянин, Ахмадулина.

Северянин? Почему?

«Нынче мне очень близок и дорог Игорь Северянин, – однажды сказал Окуджава. – Сущность этого большого поэта, как всякого большого поэта, – в первооткрывательстве. Он рассказал мне то, что ранее не было известно. Мой путь к нему был труден и тернист, ибо был засорён нашим общим невежеством, и я поминутно спотыкался о ярлыки, которыми поэт был в изобилии увешан. Над памятью его смеялись, его освистывали, называли пошлым и салонным, и всё это оскорбительное месиво звучало ещё при его жизни. К счастью, во мне всё-таки нашлись силы, чтобы разобраться во всём этом. И я постепенно стал его приверженцем. (...)

Помню, как вместе со всеми я тоже проповедовал достоинства Владимира Маяковского как укоризну Игорю Северянину, зная из хрестоматии несколько водевильных фактов, не имеющих ничего общего с литературой, не понимая, что поэтов нельзя противопоставлять одного другому – их можно сравнивать; нельзя утверждать одного, низвергая другого. И вот, когда по воле различных обстоятельств всё это мне открылось, я понял, я почувствовал, что Игорь Северянин – мой поэт, поэт большой, яркий, обогативший нашу многострадальную поэзию, поэт, о котором ещё предстоит говорить и у которого есть чему учиться».

Вот это самостоятельность мышления! Нельзя не позавидовать. Ищу взглядом на полке сборник стихов Северянина. И не нахожу. Зато вижу сборник «Весть». Там в перестройку были опубликованы самые яркие запрещённые в советское время книги. Те же «Москва – Петушки» Ерофеева, кажется. И вроде сам Окуджава с его прозой.

При входе в дом возникает ощущение, что хозяева просто ненадолго вышли: на крючках висят пальто, лежит шляпа, лампа как будто вот-вот вспыхнет, за дверью опять залает пёс. В прихожей тесно.

Но стихи и песни в этом доме почти уже не звучат.

«Я очень далёк сейчас от авторской песни, – говорил он неслучайным гостям. – Но есть резон в том, что авторская песня, выполнив задачи, в первоначальном своём значении умерла. Она видоизменилась. Теперь наступили новые времена, им нужно новое качество. Вот молодёжь его ищет и находит. К авторской песне опять тянутся. Я, кстати, недавно был в Новосибирске, и мне там рассказывали, вытаращив глаза, что три года в город приезжали всякие мировые знаменитости: скрипачи, певцы. В зале было пятнадцать человек. А вот последний год – сплошные аншлаги».

Господи, как это было давно! Сейчас и такого понятия «авторская песня» не существует. Сейчас везде рэп-батлы. Но и они уже умирают.

А когда-то здесь звучал негромкий голос хозяина:

«С утра немножко прозы. Пытаюсь. Стихи пишутся всё время. Понемножечку, но пишутся. Вот больше и ничего. Ну выезжаю иногда выступать, когда приглашают, деньги платят. Отказываться нельзя. Но мне, честно говоря, уже надоело. Давно. Я постарел, голос не тот, силы не те. Наслаждения я не получаю. Раньше мне приятно было. Нравится публике, не нравится – не важно. Мне нравилось то, что я делаю. А теперь этого нет, и получается сухой профессионализм. Выхожу, улыбаюсь, конечно. Беседую с публикой. Потом за кулисами смотрю – ой, три вещи всего осталось. Слава богу, слава богу. Я думаю, что у всякого человека есть предназначение. И я своё предназначение выполнил. Это не значит, что я закончился. Я ещё буду продолжать писать. Но главное предназначение я выполнил. Хорошо или плохо – это не мне судить».

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,

Чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, дрожа...

Не много ль хочу, всему давая цену?

Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?

Не дождётесь, Булат Шалвович. Никто из нас не дождётся.

Вы переехали сюда в 1987 году, когда уже начались необратимые брожения в стране. Слава богу, небольшой домик успел вам выделить Союз писателей СССР. Вы называли этот участок и этот посёлок «заснеженным раем». А СССР распался в 1991 году. Ещё шесть лет вы это всё наблюдали.

Тогда и разразился скандал с перебрасыванием ваших пластинок через забор. Когда вы подписали в 1993 году «письмо 42» с требованием запрета «коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений», признания нелегитимным съезда народных депутатов и Верховного Совета, суда над сторонниками Верховного Совета во время событий октября 1993 года в Москве.

Былая безусловная любовь народа умерла. Появились претензии. Да и вы устали. Зато умерли в пригороде Парижа. В больнице. И были крещены перед смертью с именем Иоанн в память о святом мученике Иоанне Воине. Это, кстати, не второе ваше имя. А третье.

Поэтов травили, ловили

На слове, им сети плели;

Куражась, корнали им крылья,

Бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,

От самой седой старины

Они как козлы отпущенья

В скрижалях земных учтены.

В почёте, и всё ж на учёте,

И признаны, но до поры...

Вот вы рядом с ними живёте,

А были вы с ними добры?

В трагическом их государстве

Случалось и празднествам быть,

И всё же бунтарство с мытарством

Попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,

Но всё ж в переделке любой

Глядели они голубыми

За свой горизонт голубой.

И слова рождённого сладость

Была им превыше, чем злость.

А празднества – это лишь слабость

Минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.

Я радуюсь, что они есть.

О, как им смешны, представляю,

Посмертные тосты в их честь.

«Я посвящал свои стихи основным темам: любовь, дружба, Родина, – написал Окуджава однажды. – Родина не может быть написана одной краской, она разная…»

Он по своей судьбе об этих разных красках знал. Рождённый 9 мая (тогда ещё вполне обычный день, ничего долгое время не говоривший никому, это потом, после той страшной войны, он станет днём радости и слёз) в 1924 году, маленький Окуджава будет принесён на улицу Арбат в коммунальную квартиру. Потом его уже, маленького, увезут в Грузию.

Смешная деталь (первый колокольчик, так сказать): первый месяц его в этой московской квартире будут звать Дорианом, в честь героя произведения «Портрет Дориана Грея» (мама его очень любила это произведение, хотя странно так, конечно, называть своего сына: зачем?). Но потом, слава богу, при регистрации ребёнку всё-таки дадут татарское имя Булат. Дориан Окуджава – как-то слишком парфюмно.

Удивительное дело, но свою первую квартиру Окуджава запомнил. (Или это просто придуманная память, чужие рассказы задним числом?)

«Первая моя квартира – дом № 43. Квартира на 4-м этаже, средних размеров по коммунальным масштабам, пять соседей. Раньше это была квартира фабриканта Каневского, нэпмана. После нэпа он был директором своей же фабрички. А потом уехал во Францию с семьёй».

Окуджава даже помнит его дочь, Жоржетту. Старше его на год. Подружка его. Помнит даже, что уезжать она не хотела. Была пионеркой яростной. Но её отправили к родителям, а оттуда Жоржетта написала ему (видимо, уже повзрослевшему), как там ей замечательно и с каким ужасом вспоминает она эту коммунальную квартиру.

В этой квартире семье было отдано две комнатки. Комнатки были маленькие, но ведь по тем временам – настоящая роскошь.

А потом – Грузия, Тбилиси. Маленький Окуджава пошёл в школу. Причём не с начала года, а почему-то с середины.

«…Это был такой странный первый класс, где были экзамены по-русски. На экзамене каждому давали табличку, на табличке был нарисован лабиринт. В центре лабиринта – колбаса, а снаружи – мышка, нужно было найти кратчайший путь до колбасы. О Пушкине мы не слышали ничего, Пушкин не существовал. Лермонтов не существовал, Толстой не существовал. Все они были помещиками».

Ну а потом всё разладилось. И лабиринт закончился. Оказалось, это ловушка.

«Потом отец работал уже секретарём Тбилисского горкома партии. У него были нелады с Берией очень серьёзные. И дошло до того, что отец мой поехал в Крым, к Серго Орджоникидзе, и попросил направить его на работу в Россию, потому что в Грузии он работать не мог. И Серго отправил его на Урал. Парторгом на вновь строящийся в первой или второй пятилетке вагоностроительный завод».

Но и это не помогло. В 1937-м отца арестовали. И неполная семья опять вернулась в Москву. В эти самые две комнаты. «Мать, конечно, исключили из партии тут же. Она устроилась кассиром в какую-то артель. И занималась тем, что в свободное время бегала, добивалась приёма у Берии, чтобы сказать ему: ты же знал его по работе, он не может быть троцкистом или английским шпионом. Она добивалась, добивалась до тех пор, пока не пришли однажды ночью и не забрали её тоже».

Арбат беру с собою – без него я ни на шаг, –

Смоленскую на плечи я набрасываю,

и Пресню беру, но не так, чтобы так,

а Красную, Красную, Красную

Мы въезжаем, мы въезжаем – неспроста и не вдруг –

по асфальтовой дорожке неминуемой

в заколдованный круг из рук и разлук,

с сотворенья Москвы именуемый.

Школьник Булат остался с бабушкой. К тому времени у него уже был брат. Он родился в 34-м году. Ему в 37-м году было три года.

«Мы очень боялись, что нас возьмут в какой-то спецдом, но нас не взяли. Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Я продолжал учиться в школе в Юрловском, на Арбате, которую сейчас снесли (69-я школа). Учился плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги подворовывать на папиросы. Связался с блатными какими-то. Как я помню, у меня образцом человека молодого был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, чёлочка и фикса золотая».

Кончилось всё тем, что Окуджава школу бросил и пошёл на завод. Завод назывался громко – завод точной механики. На самом деле это была мастерская по ремонту пишущих машинок. В общем, всё сплелось: Москва, Тбилиси, пишущие машинки.

Виноградную косточку в тёплую землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,

И друзей созову, на любовь своё сердце настрою…

А иначе зачем на земле этой вечной живу?

…А вот теперь Переделкино. Точнее, посёлок Мичуринец. Опять тема косточки и плода. Жизни и насилия над ней. И усталость от всего этого.

Второй колокольчик звенит, а всё никак не могу разглядеть, что же там на книжных полках у него. Когда я был в музее – не запомнил, а сейчас, как ни увеличивай фотографии, ничего не видно. Одни пиксели. И вдруг – о чудо! Вижу Ахмадулину.

Это про него она написала:

А вчера колокольчик в полях дребезжал.

Это старый товарищ ко мне приезжал.

Зря боялась – а вдруг он дороги не сыщет?

Говорила: когда тебя вижу, Булат,

два зрачка от чрезмерности зренья болят,

беспорядок любви в моём разуме свищет.

Вы слышите эту тему? Третий колокольчик.

Вот всё и сложилось.

фото:FOTODOM; Владимир Богданов/ FOTOSOYUZ