Автор: Диляра Тасбулатова

Георгию Буркову, одному из самых ярких актеров России, 31 мая могло бы исполниться 90.

Умер он неоправданно рано и неожиданно, от заболевания легких, хотя, судя по всему, вел обычный образ жизни, не был ни алкоголиком, ни тем более наркоманом или разгульным парнем. Скорее, человеком сдержанным – вроде Крамарова, который в жизни был собранным, серьезным, профессионально четким, всегда готовым к роли, непьющим, несмотря на то, что всегда играл дурашливых типчиков, почти идиотов. Образ и реальный человек часто не только не совпадают, но совершенно противоположны: видимо, это и есть случай Буркова, который успел засветиться в серьезных ролях и долгие годы вел тайный дневник, опубликованный после его смерти по разрешению вдовы.

Вот там, в этих записках, и виден настоящий размах, масштаб его незаурядной личности, настроенной к происходящему - повсеместной лжи и насилию, лицемерию и ханжеству – с таким убийственным скептицизмом, как будто это записки философа, а не актера. Изданные 25 лет назад издательством «Вагриус» эти дневники часто цитируются в соцсетях (тоже ведь образовательный ресурс – ну, в своем роде), поражая читателей зрелостью мысли, интеллектуальной честностью, образностью и … беспощадностью. Будучи крестьянином по происхождению (а среда, впитанная с детства, важна для формирования интеллекта и личности) Бурков никогда не впадает в эдакую умильность, религиозное мление, свойственное «деревенщикам», даже самым сильным и талантливым из них, - его четкая и, как уже было сказано, беспощадная позиция поражает смелостью и независимостью суждений.

Если приглядеться, то ведь и в его персонажах есть необходимая дистанция, между ним самим и изображаемым. Жулик-интеллектуал, вагонный воришка в «Печках-лавочках», злобный начальник-следователь, вознамерившийся отправить героя Никулина на пенсию в «Стариках-разбойниках», или ретушер в «Зигзаге удачи» - все эти странноватые людишки сыграны Бурковым так, что их не забудешь, пусть это не главные герои.

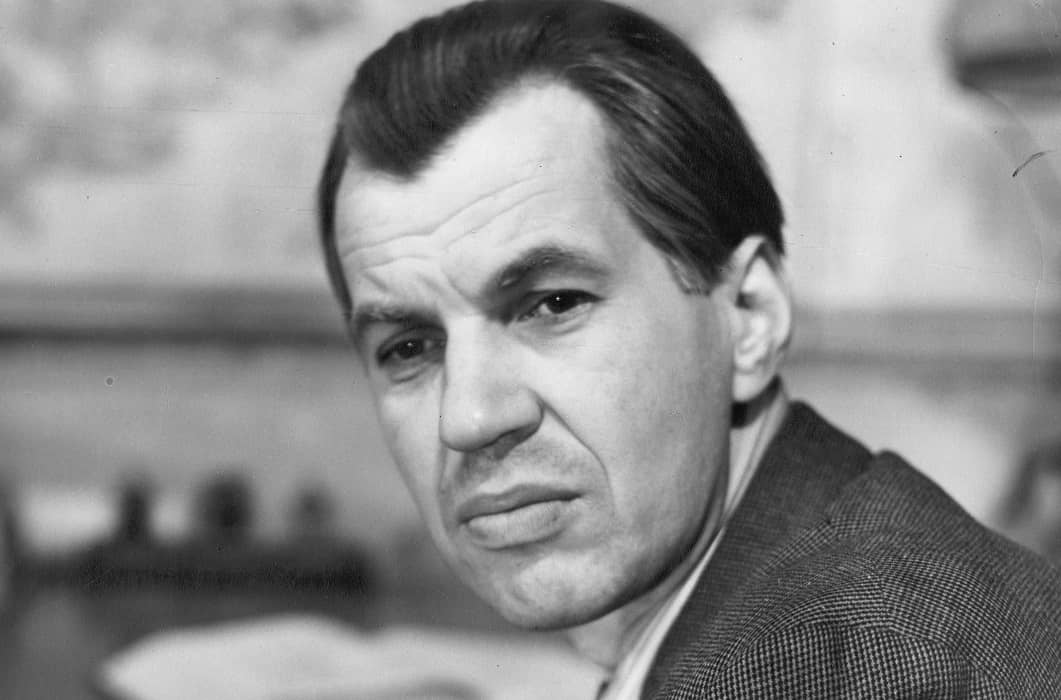

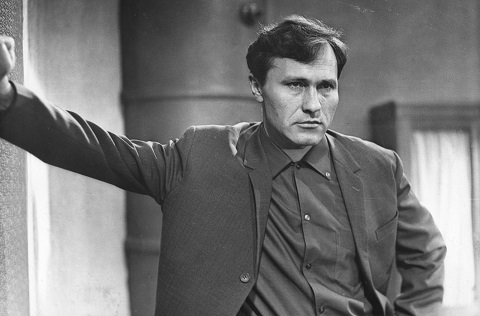

Кадр из фильма "Они сражались за Родину"

Как выяснилось, он был актером большого диапазона, предназначенного для крупной роли, а не только для вставных номеров в бытовых комедиях. Понятно, что режиссерам было трудно удержаться, поручив безотказному Буркову роль очередного придурка, что он и делал в полпинка, будучи стихийно талантливым.

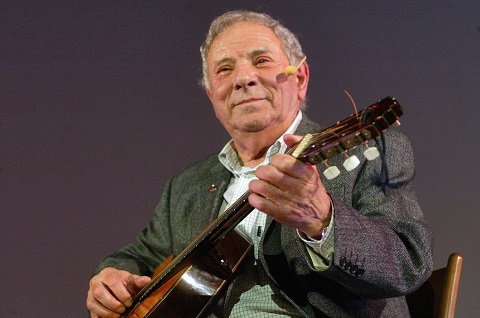

Кадр из фильма "Калина красная"

Эта его «стихия» обнаружилась давно, в самом, может, раннем детстве – молодого Буркова так и тянуло на сцену, хотя он четырежды (!) провалился в театральные училища. Виной всему был дефект речи, который стал впоследствии его фирменным знаком и стилем. Как говорится, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами: но какую «крышу», какой блат мог найти мальчик из провинции, крестьянский сын, не знакомый с театральными кругами, вершителями судеб? Мы вот не знаем, сколько их, непризнанных гениев, упало в эту бездну, судя по тем, кому все же удалось пробить стену непонимания и вечную инерцию, когда дело касается актерского мастерства и типажности.

Кстати, о типажности: в разные годы и десятилетия в кино требовались и типажи разные - актер, сколь угодно талантливый, мог не попасть в формат. Ну, скажем, Владимир Коренев, красавчик французского типа, не мог играть председателя колхоза, как, собственно, и Михаил Ульянов – Ихтиандра. Уж если Тарковского поругивали - причем не какие-нибудь там обыватели, которым вечно всё не так, а профи, - за Никулина в роли монашка в «Андрее Рублеве», то что говорить. Будто дурашливых монашков не бывает, все как один ходят с постными минами.

Так вот, Бурков, так получается, был вне этого канона, распределения ролей в соответствии с историческим временем, диктующим антропологический формат. Такие, как он, Евгений Леонов, Евстигнеев или Олег Борисов сами могли диктовать – при всей зависимости актерского ремесла. Уж больно яркие личности, чье мастерство, присутствие в кадре или на сцене (старожилы помнят их и на сцене, к тому же существуют записи телеспекталей) стало своеобразным эталоном актерской игры. Школой, которую эти исполнители создали по ходу дела, одной лишь силой своей личности и без теоретической подоплеки .

Бурков, кстати, если и блистал в полную мощь своего дарования, то именно на сцене: там у него не было ограничений. Гоголь, Островский, Шекспир – было где разгуляться.

Умер он, повторюсь, трагически рано, не дожив до шестидесяти, пережив смерть своего самого близкого друга и единомышленника, Шукшина, с которым они строили грандиозные планы: фильмы, создание театра и пр. Шукшин не дожил и до пятидесяти, Бурков, как уже было сказано, до шестидесяти.

фото: Советский экран/FOTODOM; kinopoisk.ru