26 сентября - столетие одного из самых заметных кинорежиссеров СССР, Александра Алова.

Впрочем, когда произносишь его имя, многие не понимают, о ком речь, пока не выдашь «пароль» - это, поясняешь, тот самый Алов, который Наумов. Ибо воспринимаются они исключительно вместе, примерно как Ильф и Петров.

Работали они в постоянном содружестве, были одним целым, словно двуликий Янус - 30 лет продержались вместе, ни разу не поссорившись. Хотя Наумов, который дотянул до возраста патриарха, почти до 94-х, прожив без Алова столько же, сколько рядом с ним, и после смерти друга снимал в одиночку, - это было уже не то. Да и время их, видимо, прошло, сменилась, как говорят умные люди, парадигма.

Родившийся раньше Наумова на 4 года, в 1923-м, Алов попал на фронт, был тяжело ранен: последствия ранения сказались позже, превратив его практически в инвалида. Умер он рано, не дожив и до шестидесяти. Вместе с Наумовым они успели снять 11 картин.

Оба учились во ВГИКе у Игоря Савченко, талантливого постановщика, который преподавал режиссуру не только теоретически (что тогда было редкостью), но и прямо на площадке. Савченко брал ребят со своего курса на съемки, и они там кем только ни работали, вплоть до плотников и костюмеров, вникая в подробности съемочного процесса на практике, вживую. Собственно, это американская система – там режиссеры часто не имеют специального образования (ВГИК в свое время был одной из немногих киношкол мира) и учатся мастерству прямо на площадке, в качестве ассистентов великих. Ну, если повезет.

С Савченко как раз повезло, он был, как сейчас говорят, «креативным», в своем роде новатором, романтиком (разумеется, ушибленным идеями пролетарской революции) и своих подопечных, что немаловажно, искренне любил.

Их первые опыты - вроде «Павла Корчагина», поставленного по известному и широко рекламируемому в СССР роману революционного фанатика Николая Островского, – обнаруживают режиссерскую хватку, стиль и манеру, которые потом благотворно скажутся на их творчестве.

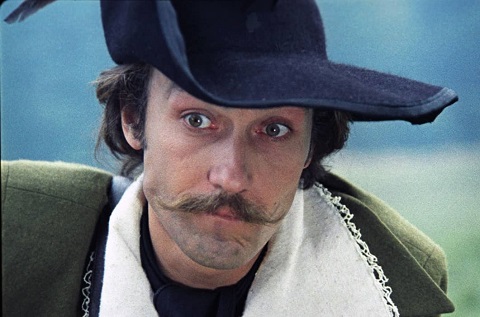

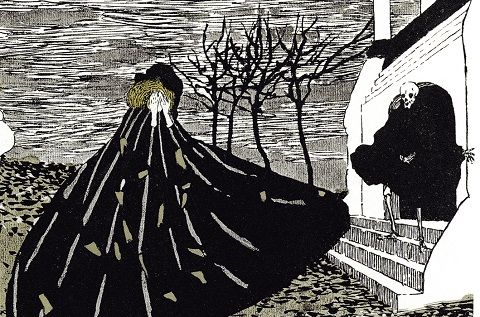

Кадр из фильма "Скверный анекдот"

Копию фильма могли уничтожить (так, собственно, часто и делали, смывали с пленки или резали на кусочки), но кто-то, слава богу, копию выкрал и сохранил вплоть до Перестройки. На судьбе Евстигнеева, уже тогда набирающего силу и слишком знаменитого, запрет на прокат никак не сказался, зато сказался на самих режиссерах, а заодно и Глебе Стриженове, Сергачеве, Никищихиной, выдающихся актерах, играющих здесь блистательно карикатурно. Совершенно необычно, как у нас никогда не делали – так гротескно, что только держись.

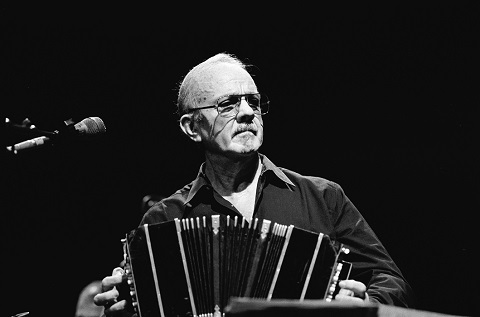

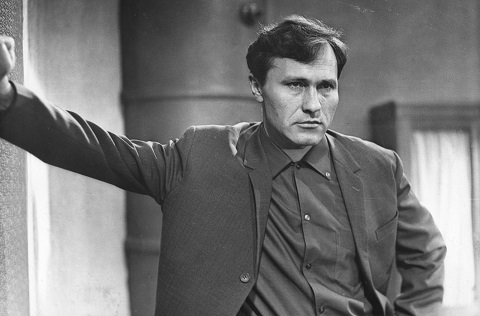

Кадр из фильма "Бег"

Ко времени своих «блокбастеров», самый заметный из которых - «Бег», тандем слегка «заматерел», понимая, что можно и чего нельзя, всячески уклоняясь от цензуры и прессинга, меняя по ходу дела сценарий и пр. И все равно – именно «Бег», несмотря на цензурные ограничения, добавленные по требованию Госкино «лишние» сцены, до сих пор актуален, как эпос о трагедии России, «которую мы потеряли», - и, похоже, навсегда.

Пожалуй, это лучшее, что сделали Алов-Наумов, - и по мотивам нескольких произведений Булгакова, фигуры двойственной и трагической, и в своей собственной биографии. Ни «Тиль», академически иллюстративный, ни «Тегеран», мега-проект, не отличаются той энергией, какую они вложили, по-видимому, в главное свое детище.

Кадр из фильма "Легенда о Тиле"

Тем не менее, оба вошли в историю кино – и в качестве уникального тандема (которых было много в период так называемого «малокартинья» - снимали вдвоем, чтобы дать людям работу, - но потом эти содружества все же распадались), и как создатели «большого стиля», эпоса, более органичного, чем у Озерова или Бондарчука, и даже как модернисты – в «Скверном анекдоте». Перестройку Алов не застал – и, следовательно, не видел триумфа их экранизации Достоевского, лучше которой сложно представить.

Скончался он в 83-м, не дожив, как уже говорилось, и до шестидесяти.

фото: ВЛАДИМИР НАУМОВ, НАТАЛЬЯ БЕЛОХВОСТИКОВА, АЛЕКСАНДР АЛОВ, (1973). КРЕМЕР БОРИС/FOTODOM; kinopoisk.ru