Автор: Диляра Тасбулатова

Чуть более пятидесяти лет назад великий Лукино Висконти - последний, как говорится, столп классической европейской культуры в ХХ веке, представил на суд публики свой новый фильм - «Смерть в Венеции», снятый по одноименной новелле Томаса Манна.

Первородный грех кино

…Конечно, новелла и фильм не идентичны: во-первых, это не буквальная экранизация, а во-вторых, конечно, у Манна - масштаб и охват другого уровня. Интерпретация Висконти, хотя это и величайший шедевр (в принципе он не снял ни одного проходного фильма) в своем роде отражает первородный грех кинематографа, искусства «грубого», порой слишком наглядного по сравнению с литературой: там, где проза использует троп, олицетворение, метафору, далекие аллюзии, цитаты вольные или невольные, «интертекстуальность», имея дело с обширными залежами культуры, начиная с античности, кино имеет в своем распоряжении всего-то изображение, актеров, пусть и сколь угодно великих, музыку, которую при желании можно толковать вкривь и вкось. Ну а монтаж, даже самый что ни на есть изощренный и умелый, в редчайших случаях может лишь намекать на тот культурный бэкграунд, каковой имеется в распоряжении у прозы. Тем более у прозы такого безупречного гения, каким был Томас Манн (исключения, в лице, скажем, Бергмана, когда кинематограф встает вровень с литературой, случаются редко).

Тем не менее, именно в этой картине (не далее как вчера пересмотрела, наверно, раз в двадцатый) есть какая-то тайна, что-то непознаваемое, высказанное Висконти, - вроде бы пронизавшего свой фильм одним-единственным мотивом, гомоэротическим, - вскользь, намеком.

По поводу новеллы написаны десятки, если не сотни исследований, существует целых три перевода только на русский, и как раз переводчик последнего, отдавая должное великому итальянцу, резюмирует, что, мол, новелла не исчерпывается извращенной тягой пожилого господина, поначалу закованного в броню своей избранности и чисто немецкой педантичности, к подростку-андрогину.

Но ведь и фильм, при всех привходящих, как ни странно, не исчерпывается, хотя, как уже было сказано, гомоэротический мотив, на первый взгляд, затмевает здесь всё и вся. Такое впечатление складывается, когда смотришь в первый раз, тем более уже вооруженный чтением новеллы: кажется, что Висконти сильно спрямил, как пишут исследователи, «проблематику» прозы Манна, выстроив повествование исключительно на мучениях несчастного Ашенбаха, постепенно погружающегося, выражаясь патетично, «в пучину» преступной страсти.

Фатум

Сюжет и новеллы, и фильма довольно прост, повествование здесь линейное: некто Ашенбах, признанный у себя на родине классик немецкой литературы (у Висконти он – композитор) приезжает после трудов праведных отдохнуть на остров Лидо, что неподалеку от Венеции, берет гондолу, снимает номер в недавно отстроенном роскошном отеле Des Bains, позже прославленном (видимо, благодаря Манну), и в гостиной для высокородных обитателей случайно сталкивается взглядом с четырнадцатилетним подростком неземной красоты, боттичеллевым ангелом, чью античную голову венчает нимб золотых волос; пристальнее, чем велят приличия, рассматривая его.

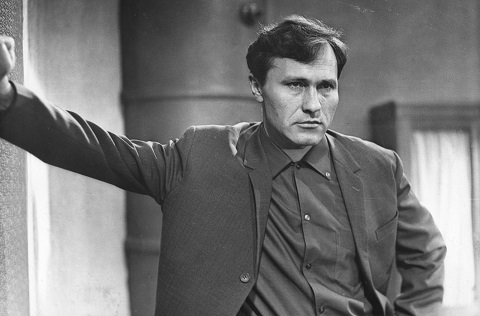

Кадр из фильма "Смерть в Венеции"

Такая вот история, в простом пересказе действительно напоминающая историю одного безумия (американские продюсеры, собравшись было прокатывать картину в Штатах, ничего не поняли, мол, ну и что, ну старикан пасет пацана, сказано было, правда, еще грубее), которая тем не менее помещена в огромный культурный контекст.

Дух Малера

Висконти недаром изменил профессию главного героя, превратив писателя в композитора: во-первых, сам Манн был заворожен гением Малера, успев познакомиться с ним незадолго до его смерти, в 1911-м, как раз в год написания новеллы. Потрясенный его смертью (Малер умер довольно рано, в пятьдесят) Манн назовет главного героя повести именем Густав, совпадающим с именем великого композитора, предтече модернизма в музыке, понятого лишь десятки лет спустя. Кстати, фамилия Ашенбах – совершенно из другой оперы: точно такую же носит нацист в «Гибели богов», одном из фильмов немецкой трилогии Висконти. Малер же, как известно, был евреем: чувствующий себя немцем и выросший в лоне немецкой культуры, он тем не менее испытал на себе острые припадки австрийского антисемитизма (даже его собственная жена, немка, не скрывала своего отношения к евреям).

Кадр из фильма "Смерть в Венеции"

В фильме, между тем, появляется еще и некий искуситель, условный ницшеанец, заявляющий, что, мол, «зло необходимо» - понимать ли это как вечную антиномию, что без зла мы не поймем, что есть добро, или как очередной припадок немецкой воли к победе буквально над всем, как ницшевского «Антихриста»? Тогда причем здесь Малер, чей гений вненационален и не несет в себе признаков немецкой «исключительности» даже в музыкальном отношении? Манн потому и боготворил его, что сам порой страдал некоторым педантизмом, Малер же – может, последний титан после Баха, Бетховена и Моцарта, - будто отворял окно во Вселенную.

Искуситель

Искуситель, однако, говорит Ашенбаху то, чего он сам избегает даже в мыслях: ты достиг, говорит он, идеального равновесия, когда человек и художник слились, чтобы достигнуть…дна. Точно: когда ты слился сам с собой, шестеренки так притерлись, что больше не производят движения, перед вами – живой мертвец.

Ужас. Ты, конечно, в своем роде совершенен, но потому и пуст. Ты всё и одновременно ничто, хотя и мастеровит, признан, виртуозен и пр. Дальше – только дно, что придет взамен творческому самодовольству и механическому существованию.

И ведь действительно, до «дна», унижения, потери человеческого достоинства и в конце концов физического ухода рукой подать – оно всего-то в нескольких сотнях километров от твоего постамента, который ты сам себе воздвиг: надо только добраться до Венеции, и вот там, в обличье ангела, оно тебя и поджидает. В развратной и лживой Венеции, «восточном городе», уже пораженным смертельным недугом, где ты встретишь подростка, говорящего на «тарабарском» языке, непонятного, вещь в себе, далекого, принесенного ветром татарских степей (немцу всё, что дальше Вислы – татарская степь, этот мотив есть и в «Волшебной горе», в лице красавицы-славянки), Ангела смерти, который убьет тебя одним только своим обликом, невинным, как у юноши с античного барельефа, как у глядящего вдаль ренессансного пастушка с полотна где-нибудь в галерее Уффици.

Смертельная Гармония

Венеция, сраженная недугом в более широком смысле, чем случайная холера, то бишь очередная эпидемия, умирает, как умирает старая Европа в декорациях самого диковинного города в мире, умирает и христианская цивилизация, сквозь которую, как это ни дико, вдруг медленно проявляется, как при проявке фото, античный лик эстетического Абсолюта в обличье юного польского аристократа. Хладный культ красоты, застывший в своем мраморном совершенстве и исповедуемый, как это принято в культуре, в форме канона, вдруг получает живое воплощение в живом человеке: испытание, согласитесь, невыносимое. Особенно для того, кто полагал, что это всего лишь форма, которая внезапно оказалась сублимацией плотского вожделения.

Кадр из фильма "Смерть в Венеции"

После череды его портретов, один другого прекраснее, мальчика действительно редкостной, какой-то невозможной небесной красоты, возникает последний, с развевающимися вьющимися волосами, встык с кадром умирающего Ашенбаха. Напоминающий о давно канувшей в небытие гармонии и в то же время, отдаленно …Медузу Горгону.

Последний кадр – Тадзио, недосягаемый, как призрак из другого мира, входит в воды Лагуны, мучительно равнодушный языческий бог, как Венера Милосская, с ее надмирным, «бесчеловечным» взглядом поверх цивилизаций. Смерть и благая весть Красоты в одном лице, лице невиданной доселе гармонии, поражающей воображение.

Малер в этот момент как нельзя более кстати – адажиетто из его Пятой симфонии, сопровождающее почти весь фильм, здесь достигает невыносимого накала, потаенного трагизма, какого-то концентрированного, абсолютного символа гибели цивилизации, осуществленного в музыке. Мучительно прекрасный мотив, повторяющийся в разных мелодических обертонах, совершенный и в то же время тревожный, дисгармоничный, трагический, в отличие от музыки барокко, на фоне входящей в воду живой статуи, еще не мужчины и уже не ребенка, существа в своем роде бесполого, андрогина, в чье совершенство трудно поверить, - такой финал, соединяющий в себе весь трагизм христианской цивилизации в одном кадре, сложно даже представить.

Через три года начнется Первая мировая война.

фото: Shutterstock/FOTODOM; kinopoisk.ru