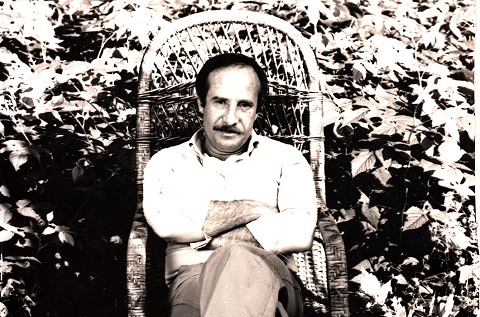

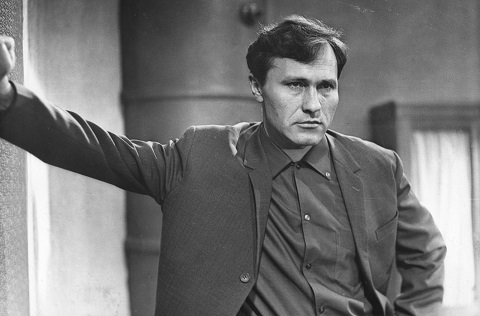

Алексей Герман, режиссер без преувеличения великий, в представлении не нуждается. Светлана Кармалита, его жена и соавтор – тоже. Их сын, Алексей Герман-младший, уже тоже успел прославиться. Когда-то его фильм «Гарпастум» был без преувеличения лучшим на Венецианском фестивале. Мы публикуем интервью Германа-младшего, где он рассказывает о своих родителях.

Счастливое детство

Ну вот, Леша, наконец-то… (Алексей сейчас «законсервирован», остановлены съемки, но все равно, сложно было договориться – от автора). С чего начнем? Со счастливого детства, наверно? Мне кажется, детство у вас было счастливым… Вам не было сложно с родителями - все-таки люди они незаурядные?

- Родители меня очень любили. И детство было счастливым - разумеется, со всеми сложностями, как в любой семье. Я помню, что дома у нас всегда было как-то… уютно, что ли. Временами сложно, мы не были «богатыми», были проблемы, и вот тем не менее... Да, было хорошо. Я – счастливый ребенок, в общем.

Ну а такое было – давай учись, давай читай книжки, что ты бездельничаешь?

- С одной стороны, они вроде как переживали за мою учебу, а с другой - не слишком, в общем, концентрировались на моих оценках, как бывает у иных амбициозных родителей. Относились ко мне трепетно, папа меня очень любил. Правда, несколько раз все же пытался, хе-хе, выпороть. Но от этой порки у меня мгновенно поднималась температура, я тут же заболевал, а он начинал страшно переживать. Мама тоже нежно меня любила и всегда обо мне беспокоилась, всегда мне сопереживала…

Когда вы сделали свои первые фильмы, что он вам сказал?

- Говорил, что не видел их…

?

- Но, понимаете, он же особенный был человек, сплетенный из фобий, из каких-то иногда абстрактных, а порой очень точных жизненных представлений. И это надо понимать… Да, сложный человек… Со своими представлениями о жизни: мне не кажется, что они были всегда верными, но он так считал, так мыслил.

На равнодушного, во всяком случае, не был похож…

- Очень был чувствительный… Всегда, когда я болел, а болел я очень часто, страшно переживал, без конца звонил, волновался…

Наставлял вас, уже взрослого?

- Пытался. Но как-то так абстрактно, что ли…

Как-то по-детски почти? Было в нем что-то детское?

- Детское? Ну, может… У него была какая-то невероятная тонкость в отношении к миру, необходимость в ответной нежности и отдаче. Он еще очень обидчивым был. И верил, кстати, в приметы, в судьбу. Кидался в дружбу с самоотдачей, с огромной нежностью. Но и мог сильно разочароваться, конечно.

Если ссорился, то на всю жизнь?

- Да нет, он был отходчивым. Но в Питере в последнее время уже все меньше и меньше людей оставалось – собственно, не с кем было ссориться и не в ком разочаровываться. Он, наверно, был все-таки романтиком, как это ни странно, но не блаженным, не дурачком, конечно. Знаете, что ему было важно? Ощущение какого-то необходимого жизненного благородства.

Ваш отец рассказывал такую историю: на какой-то вечеринке один полковник сказал даме, что, мол, я бы вас пригласил танцевать, но вы же… еврейка. Она расплакалась, а ваш дед страшно избил обидчика.

- Что-то в этом роде, да. Не уверен, что это на танцульках произошло, но дед и правда спустил с лестницы этого типа. Дед вообще был резким, бескомпромиссным и моментами абсолютно бесстрашным.

И родители ваши тоже были бескомпромиссными? Я не очень представляю, как с такими мощными личностями вообще можно ужиться.

- Они, конечно, не были простыми людьми, оба весьма сложные. Но ведь мы все живем под одним небом, и вселенная к нам не всегда дружелюбна… Так что всегда оставаться спокойным довольно затруднительно... А уж мои родители точно не были бесстрастными, наоборот -- весьма и весьма страстными, и эта их страсть умножалась на жизненные сложности и обстоятельства. Но меня, повторюсь, они очень любили.

Что касается мамы. Я заметила, у нее был особый дар: слышать через века. Это же ее сценарий - «Гибель Отрара»? Написанный, конечно, по-русски, он странным образом воспроизводил атмосферу тюркского ханства чуть ли не X века. Так мало кто слышит: разве что Феллини в «Сатириконе».

- Понимаете, тут такая вещь - мама не писала без папы, а папа не писал без мамы. Поэтому нельзя сказать, чей это сценарий, мамин или папин. Совместное творчество, их общая история.

Как это происходило, вы помните? Не могу представить, как это – писать вдвоем.

- Я помню, как они сидели в старом дедушкином кабинете. И был слышен стук клавиш печатной машинки. Кстати, как раз вчера я попытался поднять эту печатную машинку – мне показалось, что там килограмм 15, если не 17. Как они ее тягали, ума не приложу. Я, конечно, понимал, что там, в кабинете, папа с мамой что-то такое сочиняют, сидя взаперти, и слышится этот перестук, который доносился аж до моей комнаты. И тогда еще была жива бабушка, Татьяна Александровна Риттенберг, папина мама, которая в ту пору еще не ослепла…. И всё это было в старой квартире… Вот это я помню… Но не помню, о чем они тогда говорили. Только одно слово вспоминается – Лапшин. Когда они начали писать Лапшина, то постоянно произносили эту фамилию - Лапшин, Лапшин, Лапшин то, Лапшин сё, а я сидел и думал, какая всё же смешная фамилия – Лапшин. От слова лапша, что ли?

Жизнь, наверно, была интересная? В Ленинграде же свой какой-то, особенный мир?

- Ну это да. Конечно, ходили друзья родителей, люди интересные.

Мне один человек, сын знаменитости, рассказывал, что он с детства настолько привык к таким разговорам и таким людям, что впоследствии у него поневоле выработались высокие критерии. Понятно, что для каждого ребенка отец самый умный, мать самая лучшая. А тут – совпало. Как и у вас. Так вот - было у вас ощущение не то чтобы «избранности», но какой-то полноты жизни, ее кипения? Или вас интересовали свои детские дела и было не до взрослых?

- Да не было у меня ощущения никакой кипящей жизни. А уж ощущения «избранности» - так точно нет. Это у московских детей было такое ощущение, избранности там и прочего (смеется). Учился я в самой обыкновенной районной школе, особого «богатства» у нас тоже не было; дружил с ребятами из двора, которые были абсолютно разные, и из «низов» тоже… Да и какого-то привилегированного дома в Питере у нас не было. Поэтому ощущения, о котором вы спрашиваете, никогда не возникало. А вот огромные компании у нас бывали, что правда, то правда. И разговоры за столом, конечно, были интересные, но… Я к ним особо-то и не прислушивался. У меня, как у всякого ребенка, были свои детские интересы, и они для меня были важнее, чем хоть какие умные разговоры друзей моих родителей. Тем более я большей частью их просто не понимал.

На «Ленфильме» была какая-то особая атмосфера, я как-то туда случайно попала. Одна Фрижетта Гургеновна Гукасян чего стоила! Легенда «Ленфильма», редкий дар – могла пропихнуть фильм, договориться с несговорчивым начальством. Она, оказывается, умерла в этом году, чуть-чуть не дотянув до девяноста… И атмосфера была особая, отличная от «Мосфильма», более домашняя?

- Да, «Ленфильм» был интересной студией: там ведь и Авербах работал, и Шустер, и Аранович. И всё это, конечно, действительно вертелось вокруг Гукасян… На «Ленфильме» было много и операторов прекрасных, и сценаристов. Но что атмосфера была семейной, этого я сказать не могу. На уютную квартиру не похоже, нет… Бывали и какие-то конфликты, непонимание…

У меня сложилось другое впечатление: там чувствовалось что-то такое, что условно можно назвать человеческим братством. Разве нет?

- Ну, то братство, то порой скандалы.

Обычное дело, семейное.

- В любом случае этого уже нет и вряд ли уже когда-нибудь будет.

Ушла эпоха.

- Да уж…

Лапшин

Есть такая теория, что Герман и Тарковский вообще бы ничего не сняли в наше время. Вон и Миндадзе считает, что давление продюсеров и коммерции, власть денег еще страшнее, чем произвол советских чиновников. Но с другой стороны, и во времена СССР цена, которую заплатил ваш отец, была страшная…

- Я вам честно скажу, несмотря на чудовищных начальников и цензуру, не вижу преимуществ нынешней модели перед советской.

Да уже и не поймешь, что хуже.

…Отец мне рассказывал про Аскольдова, который снял «Комиссара» - вот где ужас был. Он его как-то встретил, в дырявых ботинках, и было понятно, что ему в буквальном смысле есть нечего. Отец был потрясен, ужасно расстроен.

Ну вот видите…

- При этом советский подход был в чем-то разумнее. С точки зрения организации труда, возможностей, понимания, что надо снимать, а что не надо. Понимаете, свобода не привела к тому, что кино стало лучше. Да и талантливых людей тогда было больше.

Вашему отцу, однако, было несладко. Как вы думаете, мог бы он снять больше, если бы на него так не давили? Или у него всё долго вызревало?

- Он дольше снимал в новые времена, чем в советские. Ну, разумеется, не давили бы, мог бы снять и больше. Кстати, с «Лапшиным» это было не так долго, два года. Ну что такое два года? Сами посудите… С «Проверкой на дорогах», конечно, получилось ужасно. Но… мы не знаем, что нам на роду написано. Сослагательные наклонения, к сожалению, не всегда имеют отношение к жизни. Вот так случилось… Но иначе бы «Лапшина» не было.

Съемка "Мой друг Иван Лапшин"

- Я думаю, он делал всё органически. Думаю, его вела не история кино, а какая-то собственная его органика, свое представление, что художественно, а что нет. Понятно, что он в каком-то смысле дитя неореализма, но ведь уже в «Проверке на дорогах» видна, если сравнивать его с иностранными фильмами той поры, своя манера. И «Проверка» при этом превосходит многие фильмы той поры, не только советские. Что свидетельствует о его собственном почерке, не заимствованном.

Есть такое расхожее, глуповатое выражение, штамп - тайна творчества. Но ведь тайна-то существует: откуда это всё берется? Этот оркестр фактур? Эта соразмерность и, скажем так, метафизис? Как, скажем, у Феллини снята сцена купания кардинала? Я ее двести раз видела и никак не могу понять, где камера стоит…

- Ну, это свойство гения. Не очень понятно, как сделаны гениальные картины. Очевидно, все же существует главный критерий для определения серьезного искусства, и этот критерий - невозможность повторить. Большинство произведений искусства и фильмов, которые мы сейчас видим - их как раз повторить можно: переделать или имитировать, или как бы разъять.

Да-да, разрезать на кадры и сцены и собрать снова, понятно.

- Вот именно. А «Лапшин» и Феллини - лучший Феллини, не весь, - не поддаются ни разъятию, ни манипуляциям. Я много думал об этом - о невозможности творческого копирования… Понимаете, «Лапшин» никогда в российском кино не был переработан. Никогда. Вот эта невозможность повторить – вот что у отца было. Потому что взгляд нельзя подделать.

Вы когда-нибудь были у отца на съемочной площадке?

- Да, конечно.

Можно понять прямо на площадке, как это потом будет? Было ли что-то особенное?

- Ну… В отце, знаете, было такое как бы …художественное безумие.

Непомерный перфекционизм?

- Ну да… Который перешел потом даже в какой-то болезненный. Но он не мог иначе. Он, как всякий гений, не видел берегов с точки зрения подлинности. У него на этом пунктик был: именно так, еще подлиннее, еще, еще…

В «Двадцати днях без войны», которые считаются слабее «Лапшина», тоже есть невероятная подлинность, но документализм здесь вырастает до образа. Я постоянно говорю и пишу об этом окне, об эвфемизме любовного акта, когда Никулин на руках уносит Гурченко из кадра, а в кадре остается окно. Это окно меня просто добивает – в нем вся моя генетическая память….

- Ну да… Да, конечно… Он же был очень поэтический такой человек, для него важна была поэзия. Как триггер возвращения внутреннего ощущения, каких-то истоков памяти, через которые он находил свою чувственную поэтику. Для него это было важно: он купался в воспоминаниях и купался в их поэзии. И как раз в «Лапшине» произошло идеальное сочетание всех этих намерений и обстоятельств.

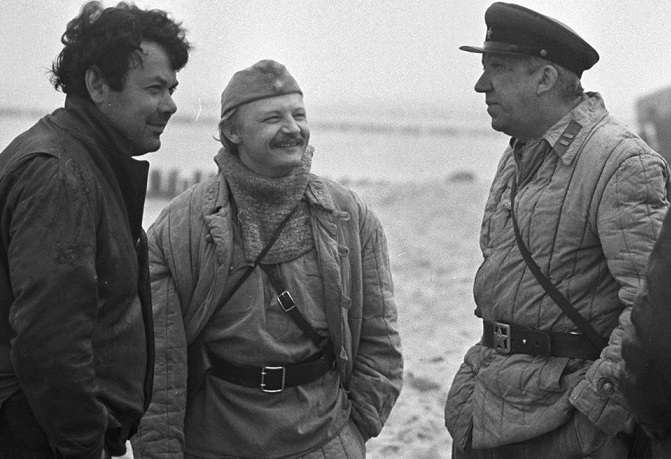

Съемка "Двадцать дней без войны"

Совершенная форма, яйцо, в котором всё соединилось?

- Я думаю, да. И в то время он был примерно моего возраста, то есть набрал форму, стал профессионалом.

Свободное владение оркестровкой?

- Да, начал чувствовать форму, что непросто. И он правильно решил уйти в черно-белое кино. На студии наврал, что снимает цветное, и оператором у него был Федосов, с которым они, конечно, спорили, ругались, но это был всё же Федосов. Как-то все сложилось, отец всё очень правильно, наверно, с самого начала организовал... И всё как-то пошло верно… С самого начала.

У меня есть одна мысль – и я, как говорится, ее думаю. О том, что в ХХ веке кино достигло такого совершенства, что сумело выразить человеческую мысль иногда почище литературы, хотя опыт кино и литературы несравнимы. «Лапшин», кстати, на мой взгляд воссоздает иную реальность, нежели даже в неореализме. Это уже не литературоцентричная реальность, другая.

- Наверное, потому что там более чувственное погружение - с некой большей поэтической иммерсивностью.

И произошло это очень быстро – язык кино дошел до «Амаркорда» и «Лапшина», считайте, стремительно, и ста лет не прошло…

- Действительно - очень быстро все это случилось. И с каким-то более чувственным проникновением, что ли.

Перфекционист

- Не то что он был каким-то особенным... Думаю, он в стороне стоял, был не там и не здесь… То так, то сяк думал…

Я как-то прочла в «Искусстве кино» интересную статью вашего отца: как «Лапшина» впервые увидели Элем Климов и Андрей Смирнов, оба не последние режиссеры. И оба фильма не поняли, откровенно сообщив отцу об этом. И дальше он пишет, что они начали ругаться еще в Доме кино, а потом поехали к вам домой - «доругиваться». Смешно. Но сам-то он понимал, что снял шедевр?

- Во всяком случае, точно знал, что снял очень хорошую картину. Что снял шедевр – в этом не был уверен… Но понимал, что картина хорошая, конечно…

Хорошая? М-да. Абсолютный, непререкаемый шедевр, входит в сотню или там, не знаю, десятку лучших фильмов всех времен и народов – как, например, «Гражданин Кейн». Или «Броненосец «Потемкин», не к ночи будь помянут. Но это мы теперь понимаем…

- Вот точно: это только теперь стало ясно. Ну или какое-то время назад…

«Лапшин» еще какой-то провидческий – даже в смысле формы, это абсолютно новое слово в искусстве.

- Не спорю.

Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин"

Он, конечно, возвышается над многими картинами. И не только той поры… Существует ли он в мировом контексте или только в советском, как вам кажется? Ведь Запад нас не очень понимает… Или это маркированный шедевр, поворот в истории кино?

- Думаю, он действительно признан. Хотя я не склонен преувеличивать его популярность и признание в мире. Его знают, им восхищаются, но, возможно, не ценят настолько, насколько он того стоит. Наверное, это незаслуженно, но ведь, с другой-то стороны, это достаточно сложная для восприятия картина… И для иностранцев – тем более.

И он не устаревает, как ни странно. После успеха, в перестройку, отец почувствовал себя по- другому?

- Ну, конечно… Его начали приглашать, он начал ездить в разные страны. Начал, в общем, жить какой-то другой жизнью. И ему было важно, что «Лапшина» потом очень многие посмотрели. И, разумеется, внутренне он как-то освободился, пусть на какой-то короткий период ему стало, видимо, легче.

Почва и судьба

Странно, что его так долбали: сын известного писателя, в начале карьеры - успешный… Поэтому, наверно, он был таким нервным, несмотря на последующий успех. Как произошло с Муратовой – ее нервозность навсегда с ней осталась, несмотря на то, что ее потом на руках носили.

- Вы знаете, он действительно был склонен к депрессиям. Очень остро переживал какие-то вещи. Иногда острее, чем нужно. Был, что называется, избыточным таким…

Когда вы повзрослели, как вы воспринимали его фильмы? Большое же видится на расстоянии? Как фильмы отца или - как отдельного художника? Или всё вместе?

- Нет, не как фильмы отца. Я воспринимаю его фильмы как искусство отдельного художника. То есть я не ассоциируюсь с ним как сын, как-то так… У меня с его фильмами другая проблема: иногда сложно их воспринимать, потому что я видел их очень много раз. Мне бы, наоборот, дистанцироваться от них… И я не смотрю его кино с точки зрения сантиментов - неважно, что он мой отец, я анализирую и смотрю с точки зрения самого кино. То есть наличия в его фильмах природы кино, а не родственных чувств.

И часто вы его фильмы пересматриваете?

- Раньше да, очень часто смотрел… Сейчас, правда, реже.

Кадр из фильма "Двадцать дней без войны"

Меня знаете, что поражает? Антропологическая точность его персонажей: в «Двадцати днях», например. Там, кстати, мой дядя снялся, в одной сцене застолья, он тогда в Питере жил. Так вот, у Германа поражают фактуры, второй план, глубина экрана, за которыми встает образ исторического Времени. Кстати, у вас то же самое есть в «Гарпастуме» – многоплановость.

- Ну…в «Гарпастуме» у меня, конечно, это не на таком уровне, скажем прямо. Но папа действительно чувствовал, где правда, а где неправда. У него было огромное чутье на фальшак: для него это было очень важно, иногда даже… избыточно, если честно. Порой даже больше, чем нужно.

Жертва перфекционизма?

- Скорее, определенная упертость, ориентация на одну составляющую кино.

Мне кажется, в этом и сила отца, и его же слабость. В этой чрезмерной детализации, в накачке жизнью плоского экранного пространства. Он стремился сделать всё, чтобы превратить его в более объемное…

В «Хрусталеве», например?

- Да. При всех очевидных достоинствах «Хрусталева» (в «Лапшине» этого не было) в какой-то момент это условное кинематографическое пространство, где можно почувствовать даже запах, вещность, фактуру вещей, вплоть до их осязаемости, стало превалировать, и поэтому что-то другое было утрачено.

Живые связи?

- Ну да. Можно и так сказать…

У него просто был перерыв огромный. И профессия это такая, на втором месте после летчика-истребителя… Его же ломали, а он сумел снять несколько великих фильмов, да и перерыв тоже сказывается… Вообще занятие режиссурой – дело, как говорится, молодое. Физически это сложно выдержать.

- Это действительно так, трудное занятие, причем и чисто физически трудное. И я думаю, папе просто было тяжело, физически тяжело. На съемках «Трудно быть богом» особенно. Да и картина сама по себе очень тяжело шла. Мучительно, даже как-то трагически это было... И все эти конфликты, которые все время возникали на съемках, были не к добру. В России в принципе невозможно спокойно работать. Видимо, всюду так, профессия страшная, но в России сложнее вдвойне. Наверно, папа просто всегда ставил слишком большие задачи для этого пространства и времени.

Интересно, что в результате он своего добился.

- Это да.

Как-то я спросила Киру Муратову, что самое сложное в профессии режиссера? И она сказала - сохранить в голове весь фильм, еще до начала съемок в смысле.

- Слушайте, и конструктору ведь тоже тяжело держать в голове весь, например, самолет. Это действительно требует довольно большой концентрации. И довольно больших нервов.

А вы, приступая к съемкам, можете заранее охватить будущий фильм?

- Я иногда понимаю, иногда не понимаю. Иногда чувствую, иногда не чувствую. Это все очень по-разному бывает и не от тебя зависит. Зависит от того, какой ты, где ты в этот момент, от твоего возраста, от твоего понимания. От того, насколько тебе тяжело снимать или не тяжело… Поэтому я не всегда понимаю, что я делаю. Иногда понимаю постфактум. В общем, по-разному бывает…

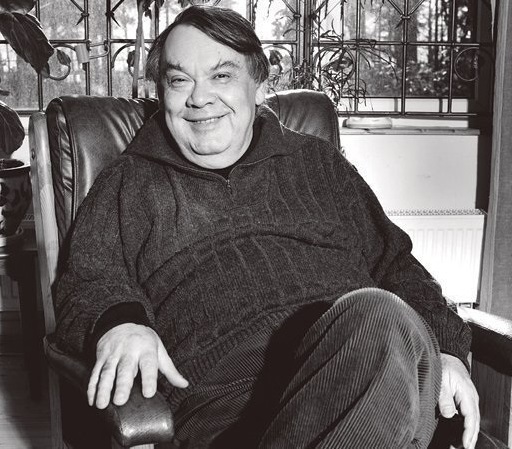

МАМА

- Наверно. По большому счету да, так и есть.

А как мама воспринимала его картины? Она же сама, так сказать, была интеллектуальной единицей, соавтором, а не просто верной женой гения.

- Вы знаете, никакой благостности не было – они много спорили, всё абсолютно обсуждали, и я не замечал у них эдакого взаимного восхищения, как это часто бывает.

Мама очень тяжело переживала смерть отца?

- Да, конечно. Тяжелее, чем я думал… Я надеялся, что она начнет со временем восстанавливаться, а ей, наоборот, становилось все хуже. Она бросалась во всякие авантюры, во всё, чтобы как-то себя отвлечь, чтобы как-то загрузить свой день.

Чтобы не думать без конца…

- Да…

Вы были рядом?

- Конечно. Иногда уезжал в Москву, но у нас были объединенные квартиры, так что я почти всегда был с ней… Мне кажется, она постепенно уходила к папе, ей было плохо, ей чего-то недоставало... Притом что она была жизнелюбивым человеком, любила людей. Больше чем папа на самом деле.

Мама увлекалась людьми?

- Скорее, папа. Мама как раз к ним более объективно относилась. Хотя, повторюсь, любила их.

У нее были близкие подруги, друзья?

- Она довольно близко дружила с Курляндскими, с Павлом Финном. Вообще в Питере - со многими, с Леной Мельниковой, например.

На маму повлиял успех отца? Когда все кричали – гений? Одно время его культ был непререкаемым.

- Мне кажется, нет. Спокойно относилась, у нее не было спеси или чванства.

Она была суховатой или, наоборот, страстной натурой?

- Да что вы. Никогда она не была суховатой, наоборот - умела быть обаятельной, умела расположить к себе людей, умела рисковать. Умела очаровывать. Мне иногда кажется, что она умела не концентрироваться на своей известности или известности отца, она просто не думала об этом, у нее были совершенно другие приоритеты. Скорее ей семья была важнее, нежели карьера. А семью она воспринимала как нечто целое…

Мама даже готовила? И на нянек вас не сбрасывали?

- Готовила, конечно. И умела это делать. А на нянек иногда, конечно, сбрасывали, но не так уж часто, меня не передавали из рук в руки. Да и бабушки были живы. Было куда пристраивать.

Обычно трудно нести такой геном, быть сыном двух выдающихся людей. Как вы с этим справляетесь? Чувствуете вы в себе запас какой-то родительской энергетики? Вы ведь их наследник - по взглядам, по отношению к реальности, к эстетике и языку кино?

- Да, наверно, так и есть.

фото: из архива Алексея Германа