Автор: Ираклий Квирикадзе

Кино – это аргентинское танго с Диной Дурбин, которая прижимает к себе бутылку «Хванчкары», – мечталось Ираклию Квирикадзе. Но реальность оказалась совсем другой

В моём безостановочном графоманстве… Скажу проще − когда я пишу, мне удобнее манипулировать родственниками. Я называю персонажей – папа, дядя, тётя Лиза, двоюродная сестра Глафира, я так их лучше вижу и вместе с ними проживаю жизнь. Всех своих родственников, друзей, врагов я поселил в вымышленном городе Анара. Его нет на карте мира. Но есть Батуми, там я прожил реальную жизнь, и там живут реальные прототипы моих героев.

Черноморский Батуми находится на самой границе с Турцией. Батуми всегда из-за своего пограничного положения был полузакрытым, и это делало его совершенно неповторимым, поскольку все остальные черноморские города давным-давно превратились в туристические центры. Батуми же перемешал и законсервировал в себе несколько культур: грузинскую, русскую, турецкую, греческую. Может быть, правильнее было бы сказать не греческую, а византийскую, но я не знаю, кто такие византы, а греков в Батуми необычайно большое количество.

Директор нашей школы, грек Магрес Иллиополо, страстно увлекался хоровым пением. И я пел в школьном хоре. Магрес, огромный, могучий, кроме хора любил бильярд и женщин. В бильярдной напротив нашей школы он проводил практически всё время. В бильярдную ему приносили бумаги на подпись, тут же он строго отчитывал провинившихся школьников. По вечерам его видели на танцплощадке с красивыми туристками, любовницы у него были постоянно.

Однажды, играя на бильярде, он вдруг упал на стол. Инсульт. Директор был такой большой и тяжёлый, что его неделю никто не решался поднять с бильярдного стола. За другими столами били шары, а он всё так и лежал на столе, потом пришёл в себя, потребовал школьный хор. Мы, человек сорок пионеров, гуськом вошли в бильярдную и запели. Под наше пение он стал возрождаться.

В рассказе «Хор» мой отец стал директором школы. Я был в его школе двоечником и особенно не тянул математику. Мой друг, такой же бездельник, как и я, Заур Плиев придумал хитрый ход. Ночью через форточку залезть в учительскую, выкрасть из шкафчика математички наши контрольные тетрадки, вписать туда правильные ответы. Мы так и сделали. Только открыли заветный шкафчик, вдруг шаги – в двери повернулся ключ. Кто это? Зачем? В три часа ночи? Мы успели закинуть тетрадки в шкафчик и залезть под стол, накрытый драной бархатной скатертью. Кто-то вошёл, сел, и тут мы увидели две пышные коленки нашей математички Вероники. Затрещал телефонный диск.

Мы услышали: «Аллё, Михаил Андреевич (это мой отец), здравствуй, дорогой. Звоню из школы. Я прибежала сюда потому, что он приехал, и он всё знает». Видимо, там, на другом конце провода, было сказано «сейчас приду», потому что математичка положила трубку и нервно заколесила вокруг стола.

О таких вещах не принято рассказывать. Мой отец был красавец, атлет и умел этим пользоваться. Минут через двадцать двери открылись, мы в том же положении, только теперь с одной стороны её ноги, с другой − моего отца, − и бурные выяснения отношений. Оказывается, приехал муж Вероники и ему всё донесли. Она говорит: «Я так не могу жить». Отец говорит: «Брось его». Вероника спрашивает: «А ты бросишь её?» (Это о моей маме речь.) Потом звуки поцелуев, ноги исчезли, что-то заскрипело, любовники перешли на коленкоровый диван. Мы оказались свидетелями их любовной игры.

Рядом с нами на полу стояли чернильные бутылки, и одна из них, задетая моими ногами, покатилась. Наступила пауза. Отец пошёл к столу, приподнял скатерть, мы выскочили как ошпаренные. Я помню лицо отца, до сих пор помню этот ужас. Дома я сразу в постель. Утром папа был очень растерянным. Не ругал меня, отводил глаза. Я понял, что он дал слабинку, и, слегка охамев, начал выпрашивать деньги. Напротив нашего дома находилась замечательная пончиковая, вот я и зачастил туда с девочками. Холодный лимонад, горячие пончики, в детстве это называлось «шиковать».

Моё детство, проведённое в Батуми, − с особой окраской. В советских учебниках географии о Батуми писали: «Самый мокрый город Советского Союза, там постоянно идут дожди». И там цвели магнолии, от запаха которых кружилась голова. В это трудно поверить, но письма писали на магнолиевых листах, можно было сорвать лист, написать: «Я тебя люблю», наклеить марку, бросить в почтовый ящик, и этот лист доходил до адресата. Дома у нас хранились в папках такие листы, пожелтевшие, папа писал маме. Мама хранила их много лет после развода с папой.

И ещё в городе пахло кофе. Я помню кофейню у базара, где собирались старики, помню, как они долго и шумно спорили, я прислушивался. Старики курили аджарский табак, очень крепкий, с невероятно терпким запахом, от этого табака желтели пальцы. Помню движение этих жёлтых пальцев в полумраке кофейни, помню их разговоры. Из них начали рождаться мои сюжеты. Старики рассказывали, что в начале века, когда англичане переплыли Ла-Манш (тогда это было сенсацией, впервые человек смог одолеть тридцать три километра вплавь из Англии во Францию), один из батумцев заносчиво объявил, что, мол, какая ерунда − проплыть тридцать три километра, он может проплыть в два раза больше.

Того человека звали Дурмишхан Думбадзе (в фильме «Пловец» я оставил реальную фамилию). Был он водолазом батумского порта, его высмеяли, а он настаивал, что побьёт рекорд. Тогда подобрали подходящий маршрут – между городами Батуми и Поти ровно шестьдесят километров. Он поплыл. Естественно, за ним не могли следовать. Из батумского порта он выплыл и исчез. Через два дня оказался в Поти. Доплыл ли он до Поти или дошёл пешком − окутано тайной. Старики об этом-то и спорили яростно. Кто-то считал, что Дурмишхан доплыл, кто-то – что он смухлевал. Вот и появился «Пловец», самый важный, ключевой для меня фильм. Так что главное для сценариста, драматурга, писателя – большие уши.

По пляжу, где мы с друзьями валяли дурака, прогуливался мужчина с усами как у Сальвадора Дали и представлялся начальником местного кинопроката. Он рассказывал о своей работе. Закупает фильмы, ездит на кинофестивали. В Канны приехал с ящиком «Хванчкары» и танцевал в обнимку с Диной Дурбин, с Марикой Рёкк, с Марлен Дитрих. Мы верили.

Конечно, он врал, такое в конце 40-х годов было невозможно. Я так и не узнал, кем он был на самом деле. Нам, мальчишкам, казалось, что кино – это обязательно Канны, Дина Дурбин, Марика Рёкк, Марлен Дитрих и, естественно, «Хванчкара».

Я представлял себе, как мы с Дурбин танцуем аргентинское танго, я стал бредить кино. Родители выделили мне, отъявленному бездельнику и негодяю, маленькую комнату в глубине коридора, потолок (почему-то не стены) я оклеил обложками польских журналов «Фильм» и «Экран», сверху на меня смотрели кинозвёзды.

Был ещё повод, тянувший меня к искусству, – мой дядя Лаврентий. Он работал в батумском театре на вторых ролях. В фильме «1001 рецепт влюблённого кулинара» есть тема театра (хотя это совсем другой сюжет − с историей о французском кулинаре). Там есть эпизод, который я полностью взял из жизни своего дяди.

Я часто ходил в театр, в его театр. Помню, как дядя впервые получил большую роль, роль Ленского. Онегина пел Зверковский,оперная звезда из Казани. Дядя Лаврентий звал на спектакли своих родственников, возлюбленных, и мы, затаив дыхание, слушали. В то время как Зверковского волновало другое − скорее отпеть, так как его за большие деньги зазывали на свадьбы. Он и дядю звал с собой. Однажды прямо перед спектаклем Зверковский сказал: «Послушай, Лаврентий, зачем тебе эта длиннющая ария: «Куда, куда вы удалились…» Давай выйдем на сцену, я тебя убью, мы сократим пятнадцать минут и успеем к поезду». Свадьба была в Кутаиси. Дядя ответил: «Нет, я буду петь». «Нет, не будешь, – настаивал Онегин. – Там огромная свадьба, и нас ждут». Мы сидели в зале и видели, как во время увертюры выскочил Онегин и выстрелил в Ленского. Дяде Лаврентию ничего не оставалось, как упасть. Довольный Онегин развернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал за своей спиной: «Что день грядущий мне готовит…» Онегин оглянулся, увидел, что Ленский лежит на полу с протянутой рукой и, обращаясь к залу, поёт. Тогда Онегин подошёл вплотную к Ленскому и выстрелил во второй раз, прицельно. Дядя отыграл боль от выстрела, но вновь запел. Тогда Онегин подбежал к нему, лежащему на полу, открыл дядин рот, засунул дуэльный пистолет, выстрелил, схватил Ленского и, как быка, убитого на корриде, потащил со сцены. Вот эти, казалось бы, невероятные истории составляли мою жизнь, и из них я выволакиваю по сей день сюжеты.

Поступать во ВГИК я боялся, притом что о кино мечтал. Родители за меня решили: «Какое кино? Какой театр? О чём говорит пример твоего сумасшедшего дяди Лаврентия? Никакой судьбы. Ты хочешь быть как он?» Родители мечтали сделать из меня ветеринарного врача, им казалось, что это денежная профессия. На обычного врача я не потяну из-за двоек. И они погнали меня в Москву. А там я сел в 48-й троллейбус, который ехал на ВДНХ. Я хотел посмотреть на золотых женщин фонтана «Дружба народов», но не доехал. Потому что в этот троллейбус напротив меня села курчавоволосая, как Анжела Дэвис, эфиопка. Чёрные голые ноги прикоснулись к моему колену случайно, и меня пронзило электричество. Я услышал шипение искр, забыл про ВДНХ, проехал её и вышел вслед за эфиопкой на её остановке. Она открыла какие-то дубовые двери, я мельком посмотрел на табличку: «Всесоюзный государственный институт кинематографии».

Чёрные ноги привели меня во ВГИК. Она зашла в здание, я остался ждать. Прождал пару часов. Вошёл внутрь, пробежал по этажам. В поиске эфиопки я включился в этот водоворот и вдруг решил: вместо ветеринарного принесу документы сюда. Чёрного эфиопского ангела я так и не нашёл, зато встретил замечательного мастера Григория Наумовича Чухрая. У него я учился, его я слушал, затаив дыхание. На экзамене он с улыбкой смотрел на меня и, думаю, не чувствовал моё плутовство. Надо было прочесть стихотворение. Я вспомнил, что один башкир читал по-башкирски, и спросил, а можно по-грузински, мне разрешили.

Но я же был двоечником, и настолько ленивым, что ни одного стихотворения так и не выучил до конца. Прочтя куплет, я забыл второй, но понял, что не имею права останавливаться, извиняться, что я что-то забыл. И, поймав интонацию, я сделал микропаузу и перешёл на грузинский счёт. Раз, два, четыре, семь, двадцать девять − я дошёл до сорока. Я стал менять интонации, продолжая счёт. На шестьдесят седьмом счету я сделал звуковой финальный аккорд, размахнул руками, улыбнулся и сказал: «Это конец стиха». А за стеной стояли несколько грузинских абитуриентов − Миша Кобахидзе, Вахтанг Микеладзе, Картлоз Хотивари, которые решили, что я сошёл с ума.

Комиссии понравилась моя громкая декламация, я даже пересказал на русском содержание стиха. Вот так я поступил к Чухраю. Мне повезло, что моим педагогом по монтажу стал Иосиф Давидович Гордон. Он только что вернулся в Москву из сталинских ссылок. Гордон до войны жил во Франции, монтировал фильмы Рене Клера и других французских классиков.

Война кончилась, и очень многих русских французов товарищ Сталин пригласил вернуться на родину. Он пообещал работу и жильё. Иосиф Давидович Гордон приехал в СССР, и его тут же угнали этапом в Сибирь. До конца 50-х он бедствовал, потом устроился работать во ВГИК. Этот скромный, тихий человек сыграл невероятно важную роль в моей жизни.

Я во ВГИКе очень комплексовал, все вокруг интеллектуалы, а я выкручивался за счёт своей фантазии, что-то эффектно врал про Пиросмани. Иосиф Давидович предложил нам, студентам, из чужих киносрезок склеить свои фильмы, маленькие. Я сделал первую в жизни склейку, и она понравилась мастеру. Момент, когда Гордон похвалил меня за эту склейку, стал судьбоносным, так же как и нога чёрной девушки-эфиопки. Похвала в такой момент, когда я находился в разброде, меня спасла. Я бросился изучать монтаж. Моим домом стала монтажная, я там дневал и ночевал, вокруг бегали крысы (полуподвал Студии Горького), мы так друг к другу привыкли, что мне казалось, что они смотрят на экран монитора и что-то понимают. Я клеил и клеил плёнку, в ожидании следующей похвалы, и Гордон меня снова и снова хвалил, приводил в пример. Так я обрёл мускулы.

Прошли годы. Очень много фильмов было сделано этими руками, и при этом много знаменитых фильмов. Монтажом можно поднять с постели больного, и он побежит, как Джеси Оуэнс. Но про один мой фильм, «Пловец», председатель Госкино после просмотра сказал: «Этот фильм надо сжечь». Я осмелился пошутить: «Сжечь вместе с режиссёром?»

Когда я почувствовал, что с фильмом сделают что-то плохое, тайно прокрался в лабораторию киностудии «Грузия-фильм», вырезал те самые опасные куски, вывез их к моей бабушке Екатерине Григорьевне Бухаровой, которая жила на окраине Тбилиси с маленьким холодильником, половину которого я забил негативной плёнкой. Бабушка, конечно, не радовалась, ей негде было хранить помидоры, молоко, сыр. За фильмом действительно охотились. «Где негативная плёнка? Был приказ сжечь её. Куда она исчезла?» Расследования продолжались долго. Что стало со мной? Председатель Госкино на каком-то аутодафе объявил: «Дисквалифицировать! Запретить снимать кино!»

Наталья Негода - первая ласточка перестройки в Америке

Драматизм этой поездки заключался в том, что я, считавший себя хорошим спортсменом, не предполагал, что у меня сильно больное сердце. В один из дней был назначен показ фильма «Сталин в Африке…» в Лос-Анджелесе, куда было приглашено много гостей, а накануне вечером мы пошли в джаз-клуб. Было очень душно, мне сказали: «Ираклий, ты очень бледный». Я подумал, это результат того, что, как маньяк, месяц не вылазил из монтажной, пил только кофе. Но всё-таки попросил у переводчицы валидол. Оказалось, что в Америке считается уголовно наказуемым преступлением раздавать сердечные лекарства. Если человеку плохо, его полагается срочно доставить в больницу. Я разозлился на американцев, но это счастье, что мне не дали валидол. Слушать джаз в духоте больше не очень-то хотелось. Так почему бы не посетить американский госпиталь? Как-никак новое впечатление. Тем более что переводчица была рыжеволосой Диной Дурбо, почти что Дурбин.

«Нет такой человеческой мечты, которую Голливуд не смог бы низвести до состояния пародии»

И я поехал, весёлый, врачей рассмешил, пока они подключали меня к датчикам. Но, когда зажглись медицинские мониторы, их лица окаменели. Они зашушукались и спросили Дину Дурбо: «А как он до сих пор жив?» Из четырёх главных сердечных артерий три оказались наглухо закупоренными, а четвёртая по каплям пропускала кровь. Не сегодня завтра и она закроется. Срочно в операционную, говорят, а я хохочу. Я прекрасно себя чувствую и на своих ногах пришёл, я даже успел на ноги переводчицы обратить внимание, веснушчатые, спортивные ноги в теннисных тапочках. Я даже закружил вальс с Диной Дурбо на кафельном полу госпиталя. «Видите, я здоров!» Но мне сказали: «Срочно на операцию!» Стоимость определили в шестьдесят тысяч долларов, а у меня в кармане от силы шестьдесят.

Но получилась фантастическая вещь под названием «Всегда делай в жизни добро!». За год до этого группа голливудских сценаристов приезжала в Советский Союз. Сначала они побывали в Москве, потом приехали в Грузию на три дня. Было лето, в руководстве «Кино Грузии» никого на месте не оказалось. «Ираклий, встречай американцев», − обратились ко мне. Я, честно, нехотя согласился, созвонился со своими далёкими от кино приятелями.

Мы (они) устроили замечательное шоу – это директор кахетинского винзавода, директор цементного завода, бывший боксёр, сегодня владелец серных бань, все остроумные. Великий американский сценарист Пол Шрейдер, автор «Таксиста», не успевал записывать на диктофон их остроты. Он кричал: «Хватит! Хватит! Я лопну от смеха, остановитесь…» – писал и писал всё, что они говорили.

Мы завезли их в монастырь, который Лермонтов описал в «Мцыри», тайно привезли с собой пионеров-певцов, спрятали их на церковных хорах. Когда американцы зашли, дети запели сверху ангельскими голосами. Сентиментальные янки стали плакать. Вечером в Кахетии устроили кутёж, заранее занесли в крестьянский дом жареных поросят, вино. Едем с нашими гостями и говорим: «Долой рестораны! Давайте здесь остановимся!» Попадаем к старому крестьянину – жареный поросёнок, хинкали, хачапури, сациви. И вот так три дня. Когда гости уезжали, сценарист Джулиус Эпштейн, автор «Касабланки», кричал: «Прошу политического убежища!» В его шутке была доля правды, он спрыгнул с автобуса, едущего к самолёту, и всё кричал: «Зачем мне мой мраморный дворец в Беверли-Хиллз? Дети меня давно бросили! Я хожу один из комнаты в комнату, мне одиноко, а здесь так меня полюбили, так приласкали! Не хочу домой!» Почему я об этом вспомнил?

Лежу я на операционном столе знаменитого госпиталя «Сидер-Синай», хирург заносит скальпель, но, пока нет денег, операции не будет. И вот те самые американские сценаристы, которых мы принимали в Грузии, мгновенно организовали фонд «Спасение Ираклия Квирикадзе». Они звонили по всей Америке, где были отделения гильдии сценаристов, и объясняли, что я хороший сценарист, но главное – хороший парень и оказался в беде. Утром звонок: Вашингтон даёт пять тысяч долларов, Сан-Диего даёт три тысячи, Чикаго – шесть тысяч, Нью-Йорк – двенадцать тысяч. В полдень собрали шестьдесят тысяч долларов. Филиалов гильдии около сотни разбросано по Америке, откликнулись все, почти все. Вот такой сюжет.

А я в это время был безжизнен, и какие-то малоизвестные люди меня спасали, забросали меня деньгами. Когда говорят, что американцы денег на ветер не кидают, у них нет широты, наверное, это так, но на события экстремальные, что ли, на абсолютное SOS они мгновенно реагируют. Не знаю, что со мной в итоге стало бы, если бы этих денег не собрали. Наверное, бросили бы в какую-нибудь яму, как кидают бедных, и залили бы меня хлоркой или ещё чем-нибудь. Помните фильм Милоша Формана «Амадеус», где бесславно закончил свою жизнь Моцарт? (Шучу.)

Я действительно мог попасть в больницу для бездомных, кто-то бы попрактиковался на моём сердце, не знаю, чем бы всё это кончилось. Но клиника «Сидер-Синай» взялась за меня и решила, что мне стоит жить второй жизнью. Вскрыли меня, как консервную банку, вынули сердце, оно было у кого-то в руках, кто-то штопал его, как старый шерстяной носок. А до этого я был здоровым, бегал, взбирался на Эльбрус, в Турции участвовал в марафоне рок-н-ролла, когда мы с Никитой Михалковым искали натуру для фильма «Грибоедов». Но было много стрессов, а это, видимо, бесследно не проходит. После спасшей мне жизнь операции мне долго нельзя было летать, уезжать, покидать Америку.

В Голливуде можно добиться

успеха, зная

по-английски

всего два слова: «бесподобно»

и «отвратительно»

Вики Баум

Появился замечательный человек − Альберт Гримальди, знаменитый продюсер, который делал в своё время фильмы Пазолини «Декамерон», «Кентерберийские рассказы». Гримальди работал и с Феллини − делал «Амаркорд», с Бертолуччи − продюсировал «Последнее танго в Париже». Каким-то образом ему попал мой сценарий «Американская шлюха», переведённый на английский.

У него были планы снимать в России. И ему мой сценарий пришёлся по душе. Он приехал ко мне в больницу, предложил (ого-го!) сто тысяч долларов. Я был готов уже подписать контракт, как тут произошла странная история. Появился другой замечательный человек − Фрэнк Пирсон, сценарист, в послужном списке которого есть два «Оскара» за сценарии. Пирсон сказал, что хочет быть соавтором «Американской шлюхи». Он читал сценарий на конкурсе «Хартли Мерел». Я вначале растерялся, сценарий уже написан.

В чём роль его соавторства, Пирсон объяснил. Есть американская часть сценария, есть русская часть. Россия Пирсона пленила, и он хочет, если я позволю ему, переписать американскую часть, которая, в представлении Пирсона, бледная на фоне России. Когда я расспросил друзей, как мне поступить, некоторые даже возмутились: «Ты что! Сам Пирсон пришёл к тебе! Ты с Пирсоном ворвёшься в Голливуд, как на бешеном «мустанге»!» Я сказал Фрэнку: «Да». И тут включилась американская система кинопроизводства.

Тут же появился агент Пирсона. Получив информацию, что Гримальди положил глаз на этот сценарий, он вышел на контакт с ним и сказал, что Фрэнк Пирсон заимел к «Американской шлюхе» отношение, что он будет соавтором сценария. И потребовал у Гримальди за сценарий совсем другую цену, не сто тысяч, какую предлагал Гримальди, а шестьсот тысяч долларов. Агент пояснил, что это не такая уж страшная сумма, сценарий фильма «Основной инстинкт» стоил два миллиона! Шестьсот тысяч для Гримальди были как кость в горле. Агент оказался негибким, и не понятно, какую политику он выбрал. Он не уступал ни на один доллар в торге с Гримальди, ни на один цент. Я сказал Пирсону: «А не проигрываем ли мы?» «Да-да», − ответил он робко. И я почувствовал, что он так же робок, как и я, по отношению к своему агенту.

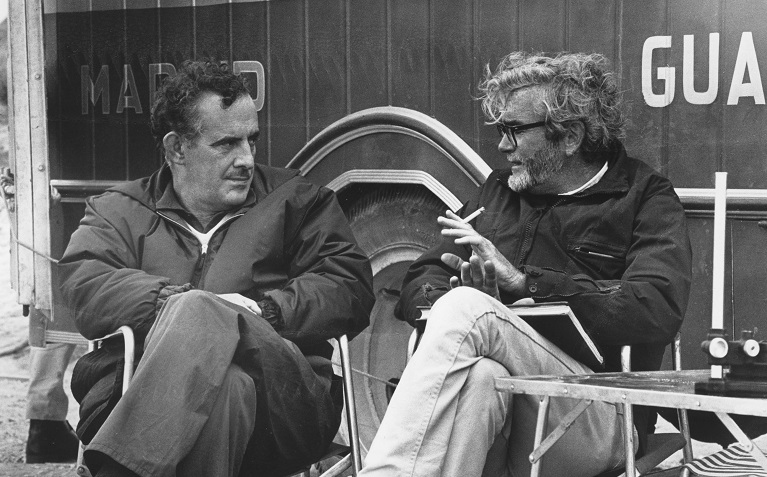

Фрэнк Пирсон (справа) с продюсером Джоном Боксом

Американцы похорохорились, подумаешь, какой-то итальянский шибздик, есть и большие голливудские компании! Под большими компаниями подразумеваются Paramount, Columbia, Warner Brothers, 20 Сentury. В больших компаниях идут большие расчёты. Там анализируют очень тщательно – интересует ли американского зрителя русская тема? В начале перестройки интересовала, сейчас – нет.

Так бесславно закончилась эта история. Но спортивная злость во мне всё крепла. Как же так? Я графоман, меня хлебом не корми, дай только писать! Здесь, в Америке, это очень легко. Жизнь дешёвая, машина дешёвая, бензин дешёвый плюс письменный стол, компьютер. Я поселился в крошечном доме на берегу Тихого океана. Я окунулся в бумаги и стал этаким писакой из романа Марио Варгаса Льосы. Я написал сценарий независимой компании за небольшие деньги, если сравнить с теми гигантскими суммами, о которых ещё вчера кричали голливудские носороги. Но, видимо, это и моя вина, что так произошло, на каком-то витке я должен был сказать Пирсону и его агенту: «Я вас уважаю, вы замечательные люди, но у меня есть договор с Гримальди, скромный по вашим меркам, но реальный, лучше синица в руках, чем журавль в небе».

А может быть, всё правильно, может, было бы несправедливо, если бы я сразу оказался в таком роскошном положении – Гримальди, Пирсон, Голливуд? И, покатившись кубарем вниз, я оказался в правильном месте. Протираю стул, из которого выскакивает пружина, живу каторжным сценарным трудом, в окне – океан, Калифорния. И вообще, что Грузия, что Франция, что Германия, что Москва – где бы я ни писал сценарии, у меня к ноге привязано ядро, я сижу у стола и смотрю в окно. Я живу у самого океана, волны заливают сваи моего дома. Я больше похож на Робинзона Крузо. На пляже на десятки километров нет никого. Рисунок, который я нарисовал, очень экзотичен, но я так жил в давшей мне вторую жизнь Америке.

Американское кинопроизводство – это жёсткий конвейер, где всё поминутно выверено. В феврале известно, что 5 июля в полдень ты будешь снимать кадр 166. В моей голове это не укладывается. Когда я выхожу на съёмку как режиссёр, я чаще всего не знаю, что я буду снимать. Видит бог, сколько раз это было! Замечательный пейзаж, камера стоит здесь, а мы бежим туда, потому что там увидели что-то лучшее для съёмок. Или актрисы нет, ну и бог с ней.

Наталья Андрейченко с мужем Максимиллианом Шеллом

За Андрейченко, вернее за героиней, которую она должна была играть, поехали на вокзал, но привезли только чемоданы, потому что она загуляла с неким генералом в Кутаиси и не вошла в сюжет. Как ни странно, весь фильм сложился, смонтировался. Это возможно в Америке? Нет. В таком духе я готов снимать, ради бога! Я пишу сценарий, снимаю другой фильм, а монтирую совсем третий. Это называется импровизация, если культурно. А на самом деле я дурокаваляльщик.

На Западе всё рассчитывается и прогнозируется. Я понимаю, что это очень удобно для жизни, но я живу в неведении. Даже когда сажусь писать, я не знаю, о чём будет моя история. Я всё время живу чувством, что кто-то скажет: «Да он же голый, он ни хрена не умеет!» У меня всё время такое чувство, что я не режиссёр, не писатель, пускаю только мыльные пузыри. Они чаще всего лопаются, но иногда, как ни странно, – нет. И слава богу, что не лопаются! Я туп, как аллигатор, но что-то происходит со мной, когда я поднимаю ручку, что-то происходит на кончике пера, я до сих пор не знаю, что это, поэтому меня так тянет к бумаге.

Сейчас я пристрастился к написанию рассказов. Короткий жанр мне стал очень нравиться. Это что-то вроде вспышки ночного фейерверка, сесть и за три-четыре часа, не вставая из-за стола, закончить рассказ. Я печатаю свои истории в журнале STORY. Звонит Лена Кузьменко и говорит: «К понедельнику мне нужен рассказ». «Да, конечно», − говорю я и сажусь, ищу первую фразу.

Вспоминаю первую фразу у Маркеса в «Сто лет одиночества», она изумительная. Что-нибудь такое. Начинается путешествие по неизведанным лабиринтам, где ходишь, как в детстве, все мы обожали что-то выискивать в тёмных подвалах. Курица сидит на яйцах и на тебя смотрит, она тайно снесла дюжину яиц, и никто об этом не знает, а ты маленький мальчик – это просто чудо для тебя, где-то среди ящиков обнаружить курицу.

И тут же в моей голове выплывает чьё-то лицо. Вспоминаю – это моя учительница химии Маргарита Михайловна, она проглотила как-то швейцарские часы, они застряли в закоулках её большого молодого тела и тикали два года. Маргарита Михайловна давала слушать их нам, десятиклассникам. Прикладывания уха к животу химички были нашими первыми сексуальными мучениями.

Элем Климов познает Америку

Без всякого вступления стал рассказывать о своей жене: «Она русская, ей тут тоскливо, сходит с ума, пустыня Невада, пыльные бури, а она балерина». Мы с Элемом удивились. «Да-да, была балерина, танцевала в Пермском театре оперы и балета. Знаете Пермь?» Мы с Элемом знали Пермь. Франкенштейн говорит: «Зайдём ко мне? Бензин бесплатно. Только посмотрите, как она танцует этого лебедя. Нет-нет, не Чайковский, а… (пауза) Сен-Санс, когда лебедь умирает. Зайдём, выпьем пива?..» После такой умоляющей просьбы из уст курчавого, загорелого Франкенштейна уезжать с бензоколонки было неловко. «А где она?» − спросил Элем. «Лиза!» – крикнул бензоколонщик.

Через минуту, мы сидели в задней комнате дома-сарая. Только по фотографиям можно было поверить, что Лиза Щукина танцевала когда-то на пермской сцене в кордебалете. Пышное тело сорокалетней Лизы носилось от стола к маленькой кухоньке. Оттуда приносились колбасы, жареные куры, горячий борщ. Франкенштейн, радостный, гордый за русскую жену, улыбался, разливал пиво. «Лиза, я сказал им, что ты станцуешь Сен-Санса!» Лиза сказала: «Мне неудобно». Элем сказал: «Щукина, ты же хочешь!» Лицо Лизы зарделось: «Да, хочу». Франкенштейн вставил в магнитофон кассету, нажал на клавишу, заиграл Сен-Санс − «Умирающий лебедь».

Мы начали опустошать бутылку виски. Из-за шкафа выплыл лебедь. Эту историю нельзя рассказывать кратко, в стиле телеграммы. Лиза Щукина, большой, белотелый, громоздкий лебедь в балетной пачке, танцевала чрезвычайно долго. Мы с Элемом ёрзали, но украдкой поглядывали на Франкенштейна, с каким восторгом он смотрит на своего лебедя, на свою любимую Лизу Щукину, с каким наслаждением Лиза топталась на деревянном полу, выбрасывала в стороны ноги, руки, как Лиза бессловесно молила Франкенштейна: не убивай меня, не хочу умирать. На мои глаза набежали пьяные слёзы. В комнате с пыльными окнами, где долго умирал лебедь, ударяя руки и ступни ног о дверки платяного шкафа (Лиза не рассчитала пространства и упала от него близко), родилось что-то, что было больше чем наши пьяные слёзы, наши скрытые усмешки. Наконец лебедь застыл на полу.

Мы сели в машину, Франкенштейн не брал денег за полный бак, благодарил нас, что мы хвалили его жену. «Я виноват, она так танцевала в Перми, хотела здесь, но не получилось». Мы с Элемом всю дорогу говорили о чём угодно, только не о бензоколонке. В Лас-Вегасе «однорукие бандиты» опустошили наши карманы. Мрачными мы ехали по фривею. «Может, заглянем к Щукиной?» – спросил Элем. Я не решился съехать на дорогу -«пустынник.

В Соединённых Штатах, куда я поехал на две недели, а остался на три года, я постоянно блуждал по «пустынникам», ведущим в никуда. У меня было много битв, они были не громкие, звуки их не докатывались до ушей человечества, но чувство не проигравшего всегда жило во мне, а тут я проиграл Голливуду в первом же раунде. У меня десять тысяч историй, я хочу все их написать, кто мне может помешать? Я ушёл от «правильной» Америки, от проблем, стал жить Робинзоном Крузо на Венес-Бич. Океан меня ни о чём не спрашивал, у меня был огромный «форд», я, как герой замечательного романа Джона Стейнбека «Путешествие с Чарли», уезжал в неизвестные миры, в глубинку Америки.

Весь наш опыт − это большие города Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, а в глубинках живут чудесные Франкенштейны и Лизы Щукины, их много, звать их иначе − Хуан, Джек, Педро, Марко, Николас, Джон, Мария, Бетти, Сесилия. Я раза два проезжал ту самую бензоколонку в пустыне Невада, Лиза больше не танцевала передо мной умирающего лебедя, но борщ был так же вкусен. Каждый мой случайный заезд знаменовался борщом. Франкенштейн рассказывал истории одна удивительней другой.

В начале 90-х они приехали на родину Лизы, квартира была уже этого продана, они поселились в гостинице в 416-м номере. А ночью в 316-м убили пару, мужа и жену. Убийц поймали, те сознались, что хотели убить богатых американцев, взять доллары, но ошиблись этажом. Вместо 416-го стреляли в 316-й. «Ангел над нами пролетел», – сказала Щукина.

Не знаю, сколько лет мне одиссействовать. Я уже в том возрасте, когда вспоминается только прошлое. Сегодня мой однокурсник Рустам Хамдамов позвал меня посмотреть его ещё не завершённый фильм. В стекле книжного шкафа – фотография, на ней мы, студенты мастерской Чухрая, − Малик Икшембетов, Сосо Чхеидзе, я, Рустам Хамдамов, рядом с Рустамом его двоюродная сестра Лариса Умарова с актёрского курса Бабочкина.

Я снимал на улице Щусева комнату у буфетчицы ресторана с Курского вокзала. В этой комнате я осуществил великую мечту – купил проигрыватель «Юбилейный», стал устраивать танцевальные вечера. Мои друзья из Литературного института, сегодняшние классики новой русской литературы, девочки, мама Оля, та самая буфетчица, принцы маленьких африканских государств, учившиеся во ВГИКе, – все они танцевали под хриплые звуки «Юбилейного» проигрывателя. Принцы влюблялись в мою гёрлфренд, узбечку Ларису Умарову. Дарили ей бриллиантовые кольца. Я ревновал, спускал их в унитаз (не принцев, а бриллианты).

Чудесная жизнь к коммуналке кончилась как-то неожиданно. Однажды ранним утром я услышал в коридоре грузинскую речь, мужские голоса говорили о розах. Прислушавшись, я понял, что приезжие торговцы цветами принесли буфетчице Оле ящики с розами для хранения. Когда позже я вышел в ванную принять душ, то увидел тысячи розовых бутонов, плавающих в наполненной водой ванной. Я стал воровать розы. Ящики привозились раз в неделю. На свидания, дни рождения, вечеринки я приходил с пышными букетами, которые оценивались по тем временам астрономическими суммами.

«Ираклий продаёт бриллианты Ларисы и покупает на них розы». Я не опровергал этот миф, а однажды, пьяный, опустошил всю ванну, собрал несколько сот отборных бутонов и пошёл мириться с Ларисой. В подъезде столкнулся с земляками: «Это ты, тварь, наши розы воруешь? Мы стоим на морозе весь день! Нас облавы гоняют, а ты своим бабам…» Били жутко. Узбекская гёрлфренд нашла меня в сугробе среди роз. Соотечественники побрезговали взять испачканные моей кровью розы.

На этой гламурно-жутковатой картинке обрываю рассказ, так как мы начинаем смотреть ещё не склеенный фильм Рустама Хамдамова. Но экран не хочет загораться. Пока Рустам наладит его, скажу…

Когда мы с Элемом Климовым возвращались из Лас-Вегаса, он сказал: «Я видел Гримальди, он назвал тебя глупцом за затеянную заварушку вокруг «Американской шлюхи». Пойди к нему, я знаю, ему нравится твой сценарий. Он хочет не Пирсона, не его адвоката, а тебя и сценарий». Я не пошёл. Почему?

…Загорелся экран монитора, пошли кадры хамдамовского фильма. Молодой царский офицер идёт по пустым залам дворца. Чёрно-белое изображение…

Если бы я пошёл, может, писал бы сейчас другую версию «Одиссеи шантрапы»…

Фото: AFP/EAST NEWS; LEGION-MEDIA; REX/FOTODOM; CAMERA PRESS/FOTODOM