Алексей Толстой за вещами охотился, он ими гордился, он вступал с ними в отношения. И они тоже служили «ловкому плуту» и «щедрому моту», как называли писателя коллеги по цеху. Но не так, как служат людям обычные столы и посуда. Совсем иначе

На Спиридоновке есть музей-квартира Алексея Толстого. Снаружи это скромный флигель для прислуги, рядом с роскошным особняком Рябушинских в стиле ар-нуво, созданным Фёдором Шехтелем. По иронии судьбы после революции в элегантном особняке обитал Максим Горький, а в простецком флигеле, рядом с гаражом и коровником, без которого старообрядцы Рябушинские не мыслили своей жизни в центре Москвы, – граф Толстой. Правда, жили они там не одновременно. Толстой вселился уже после смерти Горького, когда из пристройки выехали редакции газет и журналов, которые курировал «буревестник революции». Покинутый дом являл собой картину унылую. На полу кипы старых газет и журналов, ветер треплет обрывки обоев, с потолка капает, по полу снуют крысы. Увидев всю эту печаль-разруху, Толстой обрадовался. Шумный балаганчик съехал, и вот он – простор для творчества. Табула раcа. Чистая страница.

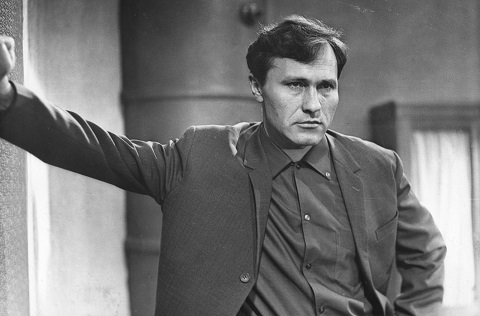

Про Алексея Толстого известны две главные вещи – он был редкий труженик и гедонист невиданного размаха. Денег ему никогда не хватало, способы их добывать бывали порой сомнительны, так что ж? Он не рефлексировал, не заморачивался принципами, он служил своему таланту, а талант замечательно обеспечивал его комфорт.

О «советском» периоде графа Иван Бунин писал ядовито: «Страсть ко всяким житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он, в угоду Кремлю и советской черни, тотчас принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские белогвардейцы». Да, объедал, да, опивал, но писатели, как известно, ни разу не ангелы. Талант и совесть не одно и то же, как бы нам того ни хотелось. А квартиры Алексея Толстого, которые он, перебираясь с места на место, обустраивал всегда с замечательной скоростью и усердием, были слепками его характера, его личным театром Карабаса-Барабаса, где директором-распорядителем был только он.

Бастард и граф

Что писатель сделал с простоватым флигелем? Исправил несколько скучных окон, заменив прямоугольные проёмы на торжественные – с арочным завершением. Возвёл два камина – в кабинете и в будуаре жены.

В музыкальной гостиной водрузил колонны, в центре этой «сцены» поставил старинный рояль. Ну и добавил милых вещиц-воспоминаний из родительского дома: «кресло для двоих» – crapaud и ломберный столик конца XVIII века с инкрустацией – подарок любимой тётушки Тургеневой.

Кабинет и его достопочтенные обитатели

Отчим Бостром – служивый человек, нищ и благороден, отец – титулованное чудище, стрелявшее в мать. У любого ребёнка в такой ситуации возникнут проблемы с самоидентификацией. Но они не превратились в драму – слишком жизнелюбив и пластичен оказался характер мальчика. Когда Лёля Бостром наконец превратился в графа Алексея Николаевича Толстого, он получил упоительную игрушку – титул. Граф не должен нуждаться, граф не должен терпеть лишения. Даже если у него нет ни графства, ни денег, они появятся. Получать даром (титул, наследство) – это так естественно! И так приятно…

Грузному и уже знаменитому писателю Толстому квартира на Спиридоньевке слегка жала в плечах. Но он не задумывался, зачем в комнатах с невысокими потолками внушительные бронзовые бра из позапрошлого века. Сатир и сатиресса. Он «под страшным секретом» сообщал юным и доверчивым гостям дома, что по ночам эта темпераментная парочка оживляет бронзовую собаку и всей компанией они убегают в леса. Сам, мол, видел, как они там носятся. А бронзовая люстра XVIII века, с обильным орнаментом и цветочными гирляндами, менадами, она тут зачем? Ну как же! Это привет от ассамблей Екатерины.

В общем, делаешь пару шагов – и попадаешь из скромной усадьбы во дворец. И отчего-то вспоминается светлейший князь Александр Данилович Меншиков из «Петра Первого» и его обаяние семилетней жадины. Прекрасный типаж, и вечный.

«Ампирчик», «рококошечка» и прочий реквизит

Столовая в доме на Спиридоньевке была бы скромной, если бы не овальный стол на ораву гостей, люстра из дворца и картины на стене. Эти декорации сообщали о начале спектакля. Картины были задниками, где возле портрета женщины с лимоном Толстой разыгрывал свою любимую сцену «Моя прабабушка с тяжёлой судьбой».

В годы эмиграции он скупал изображения в буклястых париках, развешивал по стенам и сочинял им биографии. Дурачился, но за каждой историей стоял отзвук детского поиска себя. Попытки разобраться с неожиданным графством без капиталов и имений. А уж если оно в Советском Союзе обратилось в пшик, то чем не повод потешиться?

На картины нюх у графа оказался собачий. В столовой висит чудесная подборка: М. Кампидольо «Натюрморт с клубникой» (XVII в.), А. Брейгель «Натюрморт с арбузом» (XVII в.), «Натюрморт с селёдкой» (Голландия, неизв., XVII в.), «Сельский праздник» и «Игра в шары» (XVI в.) Д. Тенирса Младшего. «Натюрморт с виноградом» Корнелиуса Куска (XVII в.) и «Птичий дворик» Мельхиора де Хондекутера (XVII в.). Брюлловский «Танец» мог бы кануть в Лету, если бы Толстой не вытащил со свалки мусора полусгнивший холст с огромной дырой посередине. Реставраторов он знал по именам, уважал, очаровывал и всячески обхаживал. В 1939 году привёз из Тригорского «Искушение святого Антония». Голландия, XVI в., Босх (ну, или не Босх, но очень похож).

В книге «Пушкин в жизни» В. Вересаев цитирует современника поэта, что, мол, в Тригорском действительно висела картина «Искушение святого Антония». Именно с неё Пушкин писал страшный сон Татьяны в «Евгении Онегине». Одно это уже пленяло Толстого. А когда кто-то из искусствоведов проронил, что это, возможно, Иероним Босх, он возгордился до чрезвычайности. Но вообще-то картины Толстой не собирал, как и не гонялся за антиквариатом. Мог бы ведь, например, покупать русский авангард, но нет. Это было не коллекционирование.

Он собирал куски ушедшей жизни, те, что, как флигель Рябушинских, могли зажить и задышать заново. Он часами бродил по свалкам, выискивая какое-нибудь растерзанное бюро или безногую этажерку в надежде натолкнуться на любимый им «ампирчик» или «рококошечку». Что-то было куплено на «дворцовых распродажах» 1920–1930-х годов, например, «львиные» кресла в кабинете (ХVIII в., Западная Европа) – массивные монстры из красного дерева на когтистых лапах.

Сатиресса

Каждый раз, садясь, граф изумлялся: «Как же надо любить свою жопу, чтобы придумать такие кресла!» Они вдобавок были с биографией. После убийства императора Павла I его сын, будущий Александр I, отцовскую мебель отправил в подвалы или на чердаки. Чтобы не напоминала, видимо. В 20-х по декрету В.И. Ленина эту мебель и часть живописной коллекции отправили на аукционы в Америку в обмен на зерно для голодающей России. Грузили имущество без пиетета и доставили в итоге обломки. Американцы «некондицию» вернули назад, где она и осела в антикварных магазинах и на складах. И Толстой принялся искать именно эти кресла со львами и сфинксами. Нашёл груду щеп и обломков. Отобрал, рассортировал. Вместе с краснодеревщиком собрал из кусочков. С вещами он был честен – он их чинил, он ими повелевал, он гордился ими, как любимыми детьми. Он в них погружался и вслушивался, уходя в прошлое. Даже не настоящее – придуманное.

«Я ограблю все музеи Европы. Я соберу всё, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы…» Это не Толстой говорил. Это говорил его герой, инженер Гарин. У Толстого не было гиперболоида, в прошлые века его переносили вещи.

Как-то во время написания романа «Пётр Первый» ему принесли гравюру петровского времени. Он неожиданно долго рассматривал пуговицы на кафтане Петра: его волновал вопрос – гладкие ли они или с рельефом, с орлом? Переписывать или не переписывать? Ответ можно было найти только в Эрмитаже, на парадном портрете царя, благо тогда Толстой ещё жил в Ленинграде. Промаявшись без сна всю ночь, утром он был уже у входа. Пуговицы оказались гладкими, переписывать не пришлось.

Кресло на двоих по кличке "жаба"

Этой книгой Толстой «болел» как никакой другой. Тема незаконности, непризнанности и последующего триумфа любой ценой занимала Алексея Николаевича аж с 1909 года. И, как всегда, «погружение с головой», походный петровский сундук, посмертная маска императора.

Декорации, в которых автор становился героем. Когда писал, горячился: «Мне надо видеть… Мне нужно видеть, чтобы знать!» «Пока не вижу жеста – не слышу слова». Ему нужно было отождествиться, попробовать походку, мимику. Разыграть этот театр с самим собой. Себя, писателя Толстого, он тоже разыгрывал. И главной сценой служил кабинет.

Лаборатория галлюцинаций

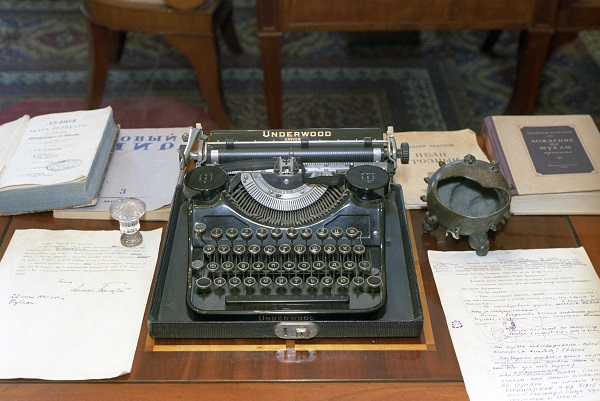

Каждое пристанище Толстой обставлял по одной схеме – четырёх столов. Если точнее – конторки и трёх столов. За конторкой он писал стоя, короткими абзацами, как мазками. Написанное никогда не правил, полагая, что именно это – от Бога и редактура кощунственна. Готовые абзацы тут же перепечатывал на «ундервуде».

Юрий Олеша вспоминал: «Мы только что пообедали, в руках у него чашка кофе, которую он не просто держит, а держит с той особой выразительностью, с какой он совершает все действия: чашка, вижу я, перестаёт быть вещью – сейчас это какой-то крохотный персонаж в сцене питья им кофе, в сцене нашего разговора с ним…»

После пары чашек кофе Толстой снова отправлялся за конторку. И так шесть-семь часов в день. По одной и той же траектории. Ещё одним атрибутом творчества были трубки. Коллекция трубок – пожалуй, единственная коллекция Толстого. Ими он тоже забавлялся и имел среди них любимчиков.

Итак: конторка, стол с «ундервудом», круглый столик с любимыми трубками – это три. А четвёртый? А четвёртый в середине комнаты производит впечатление главного, но это иллюзия. Он подставлял спину, когда писатель выдыхался, переставал чувствовать своих героев. Тогда Толстой приступал к технической работе. Вычитывал вёрстку, писал служебные записки, отвечал на письма солдат и т.п. Он уверял, что образы приходят к нему с «ясностью галлюцинаций» и какое-то время гостят в его кабинете, позволяя в себя всмотреться и вслушиваться.

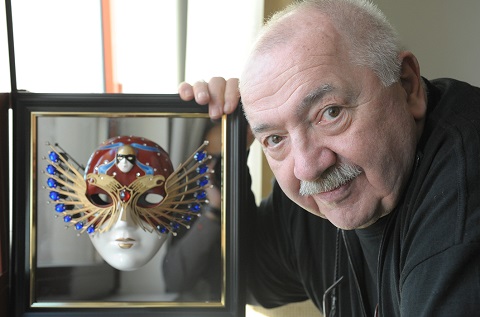

Радости графа-гедониста: часы, подсвечники...

И так всегда. Во всех домах Алексея Толстого бродили большие и маленькие «чёткие галлюцинации» его ненаписанных произведений: охотничьих рассказов, бытовых зарисовок, дневниковых записей.

Он физически не успевал записать всё, что рождалось в его голове. Призраки образов могут сколько угодно витать в доме, но великий и ужасный Карабас-Барабас уже не заставит их рассказывать истории и сбегать по ночам в лес, прихватив ожившую бронзовую собаку.

фото: МУЗЕЙ-КВАРТИРА А.Н. ТОЛСТОГО