«Мой второй ребёнок», – говорил писатель Сомерсет Моэм про виллу на юге Франции. Он самолично придумывал, как из старой постройки, которую он купил, выкурить дух прежнего владельца, как всё подстроить под свои вкусы. И дом с порога выдавал самое сокровенное – состояние души Моэма. А всё за счёт чего?

Теперь эта вилла принадлежит миллиардеру. Дмитрий Фирташ купил этот особняк на Лазурном побережье Франции. Дмитрий Фирташ родился в Советском Союзе, а все советские люди знали этот фильм – «Театр». С Паулсом за роялем и Артмане в главной роли. «Не делай паузу без нужды, а уж если взяла её – тяни сколько сможешь!» И автора романа, который лёг в основу фильма, тоже все знали. Об остальном – не знали почти ничего. Например, что Моэм жил на вилле.

В восемь утра он тут завтракал: чай со сливками, овсянка, джем. Очень по-английски. Непременная газета, очки. Потом, отзавтракав, надиктовывал меню на обед своей поварихе-итальянке, причём диктовал по-французски. Как пишет автор книги о Моэме Александр Ливергант: «Аннетт была искусницей, особенно же ей удавалось мороженое с авокадо». Даже не могу себе представить, что это. Впрочем, я много чего себе представить не могу.

Например, что такое родиться на территории британского посольства в Париже. А вот Моэм родился именно там.

Такое странное место для родов в январе 1874 года было выбрано не случайно. Это была попытка оградить Уильяма Сомерсета (двойное имя при рождении) в дальнейшем от некоторых французских законов. Иностранное посольство – чужая земля. Чужая земля – чужие правила. Итог: призыв на фронт в случае войны Моэму не грозил.

Впрочем, от заикания мальчика это не уберегло. Когда в восемь лет он потерял мать (она умерла от чахотки), а потом через два года умер от рака и отец, маленького сироту отправили в Англию, к родственникам. Тогда мальчик не знал, и всё это вместе – смерть родителей, переезд, новая страна, которая при рождении дала ему право не идти на войну, безъязыкость, обязательный школьный спорт – привело к тому, что мальчик стал заикой. Речевой недостаток счастья ему не прибавил. Он вообще не очень любил вспоминать своё детство. Да и на настоящее иногда грешил.

Аперитив перед обедом на террасе "Мавританки". 1954 год

«Моя вилла – место красивое, здесь прекрасно живётся, но плохо пишется, – однажды сказал он. – Она – за пределами потока жизни, она – вне людей и событий. Ведь даже самое богатое и развитое воображение требует постоянной стимуляции. Требует зрелищ и звуков».

Но, скорей всего, это было именно театральное ворчание. «Если уж стал ворчать – ворчи сколько сможешь!» Виллу эту он приобрёл в 1928 году и практически не покидал её до самой смерти. Здесь гостили у него Уинстон Черчилль, Герберт Уэллс, даже бывали, нечасто, впрочем, и советские писатели. Шумно было.

Виллу звали «Мавританка», официально – вилла «Мореск». Была она выстроена в мавританском стиле, этот стиль был очень в моде в конце XIX века. В таких строениях не должно было быть никаких изображений животных и людей, но бог знает, может, архитектор в этом конкретном случае и допустил какие-то вольности: где-то притаилась лиса или вспорхнула птичка.

Когда-то эта вилла – на полпути между Монте-Карло и Ниццей – принадлежала личному духовнику бельгийского короля Леопольда Второго монсеньору Шарметону. Однажды для него уже строилась вилла. Король состарился, одряхлел, задумался о спасении души (а там было что спасать: он был очень любвеобилен), вот и воздвиг виллу для священника в непосредственной близости от собственного дворца. А вторую виллу – сверх первой – подарили епископу за хорошую, так сказать, службу (видно, прощал много: отпускал грехи легко, неплохая такая индульгенция). Вот эту вторую виллу Моэм потом и купил.

…Блямс-блямс, говорят фарфоровые чашки. Звяк-звяк, говорят ножи. В 12.45 выходит Моэм к гостям, и трапеза начинается. Сперва мясо, его хозяин режет сам, к мясу подаются салат, сыр и фрукты. (Мы только недавно узнали, что сыр лучше всего идёт с инжиром и мармеладом. Раньше всё больше ели с колбасой и помидором. Впрочем, какой мы там сыр до 2000-х особенно знали? Только «российский» и сулугуни. Никаких «валансе», никаких козьих сыров из долины Луары, никакого «пулиньи-сен-пьер».) Разносят кофе, наливают чай.

Потом разговоры, блаженное ничегонеделанье, потом дневной сон, потом прогулка по окрестностям. Ну и чтение: Моэм любил детективы. Потом гольф или теннис.

«Я думала, ты пошёл поиграть в гольф». – «Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних. – Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. – Они для меня чересчур активны. В восемь утра они уже купались и, как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф». – «Я рада, что они подружились». Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру, у неё было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов, Том пробудет у них ещё целых две недели. «Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком», – заметил Майкл. «Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой из них, и прекрасно это знаешь, мой любимый». Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Мальчики вернулись к самому ланчу».

Каждый вечер Моэм лично обсуждал с поварихой Аннетт меню на следующий день

Кстати, о вечернем застолье. Ужин (не ланч, на который можно было выйти в свободном) требовал по законам дома Моэма дресс-кода: сам он появлялся всегда в чёрном галстуке и бархатном пиджаке. В воспоминаниях и книгах, посвящённых его жизни, есть забавная деталь: хозяина по французскому этикету обслуживали первым. А ел Моэм быстро. И вот когда последнему гостю по часовой стрелке только накладывали кушанье на тарелку, сам хозяин уже начинал курить свою первую застольную сигарету. Он вообще любил быть первым. «Обыкновенно Моэм сидел во главе стола и, если был в хорошем настроении, «оркестрировал» застольную беседу, подавал реплики сам и не давал отмалчиваться гостям».

Моэм заплатил за виллу 48 500 долларов и нанял архитектора, чтобы он уничтожил весь барочный дизайн («барочные ужасы», как он сам говорил), оставшиеся от прежнего владельца: Моэму нужно было здание, пригодное для жизни, без выкрутас.

«Этот дом – мой второй ребёнок. Когда я купил его, он был не менее уродлив, чем всякий новорождённый, со временем же подрос и смотрится молодцом».

Кстати, о семье («ребёнок» – это же из семейного смыслового поля). Первый ребёнок Моэма был не столь успешным: младенец родился 1 сентября 1915 года и, увы, был девочкой. «Сочинять книги мы все мастера, а вот родить мальчика дано немногим. Мне, например, удалось родить всего лишь дочь, да и то только один раз». Но говорят, что и сына он тоже не сильно-то хотел. Как говорится, просто так получилось. И на вилле Моэм жил без жены. Его жена Сайри в девичестве Велком побывала на «Мавританке» только один раз. Больше случай не представился. Первое, что сделала Сайри, вернувшись после экскурсии по вилле, – это отправила к мужу шофёра с запиской. В записке – предложение развестись. В перестроенной вилле её присутствие не предусматривалось, и это было первое, что бросалось в глаза. «Мавританка» вытолкала другую женщину взашей: не потерпела ни соперничества, ни соседства.

Но вернёмся к гостям виллы, которым больше повезло: теперь после ужина они садятся играть в покер. Моэм, в белоснежной сорочке, в строгом пиджаке, внимательно следит за играющими, курит трубку и хочет выиграть. Он всегда хочет выиграть. А пока он играет, оглянемся, незваные и невидимые, рассмотрим дом и сад. Прежде всего сад – пусть и вечереющий, он, конечно, всё равно порази-тельный. Чего там только нет: и пальмы, и апельсиновые деревья (плоды его оранжевыми шарами лежат в траве), уже упомянутые ранее авокадо, и даже семь садовников. В белом доме над дверью был начертан оберег от сглаза. Какой именно, я сперва не знал, поискал, нигде не нашёл, но тут была дана подсказка. Этот же знак украшает и пятитомник рассказов Моэма, вышедший в своё время в издательстве «Захаров». Наберите в поисковике, не ленитесь: откройте картинку, как этот знак описать, я не знаю: арка не арка, подкова не подкова, поперечные две линии на вертикальной, зазубрины на округлых линиях самой «подковы», чем-то всё это похоже на руну.

Под этой руной из главной двери и проходил Моэм, когда шёл на террасу дома и в сад. Он, кстати, редко спускался днём к морю, всё больше предпочитал бассейн. Зато вниз к морю вела достаточно крутая лестница, вот по ней Моэм любил подниматься. Даже в старости.

Но пока он там ходит два раза в день вверх-вниз, напоминая чем-то своего героя Майкла, который тоже уважал зарядку и необременительный спорт, пройдём в дом и комнаты, оглянемся, приценимся, поглядим.

Спальня писателя

…Чёрно-белый мраморный холл, мраморная лестница, на третьем этаже пять гостевых комнат. Потом ещё две гостевые комнаты и две ванные, каждому гостю по одной. На стенах ванных комнат – африканские маски. Всё очень стильно, холодно, блестяще.

Но что нам гостевые ванные – нас влекут спальня Моэма и его кабинет. В который, кстати, Моэм очень не любил пускать гостей. «Опасно пускать публику за кулисы. Люди легко разочаровываются и затем злятся на вас за то, что вы лишили их иллюзии, которую они любили», – говорил где-то Моэм.

Но мы не боимся разочарования. Пока мы туда пытаемся добраться, попадаем в гостиную. Она огромная, а на стенах – маленькая живописная галерея (кстати, в настоящую лондонскую главную галерею люди проходят бесплатно, это меня поразило больше всего, когда я три года назад ездил и выступал в Лондоне; прям коммунизм какой-то: в Лувре платишь, в Москве платишь, в Берлине платишь, а тут берёшь и просто заходишь). Тут есть и картины Сислея, и висит прекрасный Матисс, и Ренуар, и Гоген, и Боннар с Пикассо, и, конечно, Тулуз-Лотрек. Над камином простёр крыла деревянный позолоченный орёл. Под потолком – такие же позолоченные деревянные люстры. Круглый стол с книгами. И книжные полки до потолка. Дом писателя и тонкого ценителя живописи.

«Я купил дом на Ривьере, где я и сейчас живу, и привёз мои театральные картины из Англии. Некоторые я повесил в гостиной, другие – на лестнице. Для столовой я купил мебель в провансальском стиле, а на стенах повесил картины Мари Лорансен, которые я купил несколькими годами ранее. Эффект был приятным», – писал сам Моэм.

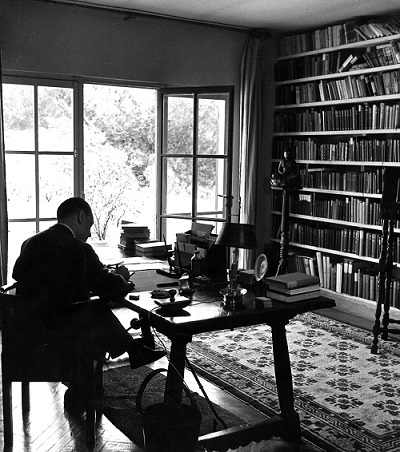

Святая святых Моэма - рабочий кабинет, куда он не любил пускать гостей

Мне это напоминает известную сцену из «Театра», и почему-то смешно.

«Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь. Такая уютная, симпатичная спальня. Чарлз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднёс его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье – смешным. «Восхитительно!» – вскричала она».

Но Мари Лорансен, конечно, не Джулия Ламберт, она знала толк в живописи. И уж точно – в своей. Несколько лет спустя Лорансен, кстати, напишет портрет Моэма и подарит его писателю.

Но бог с ними, с картинами. Вот, собственно, мы и добрались до спальни, мелькнувшей в сцене с Джулией.

Она у Моэма в доме находилась на втором этаже. В открытые окна слышно и видно море. Кипят ветром деревья. Сама комната небольшая, там помещается мраморный камин (на нём несколько фотографий матери) да и ещё сицилийская кровать. Кровать старая, древняя, XVIII век. «Лёжа на расписанной цветами кровати, я иногда складываю руки на груди и закрываю глаза – пытаюсь вообразить, как я буду смотреться, когда помру», – традиционно шутил Моэм. Нас этим не удивить, мы с детства себе это представляем.

А вот скульптуру за кроватью – нет. Найти хоть какие-то описания этой скульптуры в литературе я не смог. Единственное, что известно, – что она была барочная. Зато книжный шкаф перед кроватью (точнее, его содержимое) описан подробно. Уильям Хэзлитт, Сэмюэл Батлер, Генри Джеймс, Лоренс Стерн, сказки братьев Гримм, дневники Андре Жида и рассказы Киплинга.

В кабинет же нас, конечно, не пустят. Хозяин вообще никого туда не пускает. Если в спальне мог оказаться любовник (да-да), то в кабинет, находящийся на самом верху, на плоской крыше виллы, не пускали никого. Ни днём, ни ночью, ни утром, ни вечером. Но нам закон не писан: мы не любовники, не жёны, не нелюбимый выросший ребёнок – мы пройдём.

И войдя – из-за открытой на террасу двери балкона, – сразу увидим море, небо, облако и ещё раз море.

Вид там открывался настолько прекрасный, что хозяин дома в своё время даже развернул свой письменный стол так, чтобы сидеть спиной к окну. Незачем отвлекаться. (Кстати, стол тоже не какой-то обычный письменный: это был широкий восьмифутовый орехового дерева массивный испанский обеденный стол с датировкой изготовления – XVIII век.) В общем, всё, что видел пишущий за этим столом, – это только книжный шкаф и диван. Зато над письменным столом висел портрет Сью Артур Джонс. Сью Джонс – это была его многолетняя любовница; по мнению исследователей, «ренуаровская красавица, актриса на вторых ролях». Актриса на вторых ролях выбрала роль невесты на первых. Вышла замуж за сына графа. Но Моэм всегда говорил про неё: «Это женщина, которую я любил». И никаких подробностей, никаких лишних откровений. «…Если вы плачете, делайте это ритмично».

Впрочем, у каждого героя и каждого места должен быть свой зоил, критик.

Был такой и у «Мавританки». Родной брат Моэма, старший. Они «враждовали» по политическим мотивам, по-разному относились к Черчиллю и Чемберлену, и, когда Фредерик приезжал к Сомерсету погостить, «Мавританка» ему не нравилась. Он чаще всего отмалчивался, всем своим видом показывая, что всё не то и не так. Или язвил (англичане это умеют). Когда его спросили однажды, хорошо ли кормят на «Мавританке», он прошелестел: «Простая пища вообще в моём вкусе». Сомерсет Моэм был обижен, но вряд ли неожиданно.

Как пишет исследователь Александр Ливергант: «На двух-трёх сохранившихся фотографиях, где братья – очень, кстати, друг на друга похожие, особенно в старости, – сняты вместе, они демонстративно смотрят в разные стороны, чем напоминают нашего двуглавого орла».

И это кажется очень смешным и трогательным. Дети, даже постарев, не мирятся. Да и не надо. Пусть как можно дольше изливается только солнце на этот белоснежный дом и как можно дольше пишется что-то за отвернувшимся от лазурного солнечного окна столом. Я люблю Моэма. Его роман «Театр» – книжка, определившая мою жизнь.

Если уж взял паузу – тяни её, сколько сможешь.

Если уж плачешь, то плачь ритмично.

фото: Shutterstock/FOTODOM; GETTY IMAGES RUSSIA