В тридцать с небольшим Михаил Скобелев стал настоящим национальным героем сразу в двух странах. Почему не боявшегося пуль и снарядов смельчака сразил злой умысел политиков?

1874 год. На горных отрогах Пиренеев прячутся крохотные, но очень злые отряды карлистов. Ещё бы не быть злыми – ведь в обход закона вельможи возвели на престол дочь усопшего короля Изабеллу, а не брата его дона Карлоса! Правительство шлёт в горы вооружённые до зубов отряды, но всё тщетно: мобильные группы карлистов раз за разом дают прикурить правительственным войскам. Всё как у Козьмы Пруткова: «Девять лет дон Педро Гомец, по прозванью Лев Кастильи, осаждает замок Памбу»… Горные гнёзда карлистов так хорошо защищены, что даже просто увидеть одно из них – непросто. Но вот на одном из сторожевых постов пойман молодой человек, по виду иностранец. Со связанными глазами его доставляют к главарю карлистов Мартинесу. «Шпион?» – спрашивает мрачный Мартинес. «Нет, русский офицер», – отвечает пленник. Его рассказ обескураживает. По правде, ему глубоко начхать на весь этот латиноамериканский политический сериал, просто его заинтересовал редкий пример войны в условиях гористой местности. Взбешённый Мартинес едва сдержался, чтобы не расстрелять дерзкого русского: хочет бродить под пулями, пусть бродит. Русский оказался отважным и неутомимым исследователем: сопровождал отряд с записной книжкой, наблюдая, как возводятся укрепления в горах, как организована доставка по горным тропам пушек и боеприпасов. Расстались Мартинес с этим русским, каким-то Скобелевым, почти друзьями – мог ли отважный партизан знать, что совсем скоро эта фамилия попадёт на страницы всех европейских газет?

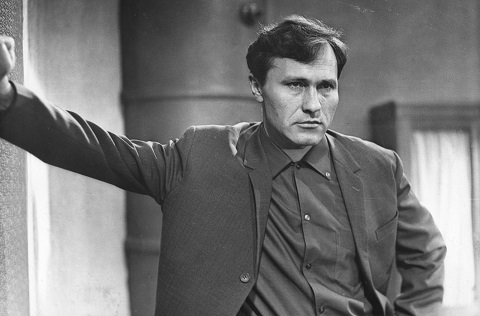

Генерал М.Д. Скобелев

Отец не считал Мишу пригодным для военной карьеры – не вышел ни телосложением, ни характером. Пусть занимается науками. Скобелева-младшего отправили в Париж – и тут ему по-крупному повезло: он попал в пансион к Жирарде, одарённому воспитателю, нашедшему в мальчике «душу возвышенную, искреннюю, полную жажды знаний». Мы редко задумываемся, насколько сильно влияют на наше мировоззрение впечатления детства. Кто знает, не этот ли контраст между двумя педагогами – жестоким немцем и сентиментальным французом – повлиял на то, что Скобелев в зрелые годы был сторонником союза с Францией, а Германию считал заклятым врагом России? Как бы то ни было, но под началом блестящего педагога Скобелев оказался не менее талантливым учеником: освоил восемь европейских языков, на которых мог и читать, и свободно говорить. Юноша легко сдал экзамены на математический факультет Петербургского университета. Однокурсник, будущий знаменитый юрист Кони, напишет о нём: «Молодой стройный человек высокого роста с едва пробившейся пушистой бородкой, холодными глазами стального цвета и коротко остриженной головой». Правда, стать учёным Михаилу было не суждено. Из-за студенческих волнений университет вскоре был закрыт, и Скобелев вернулся домой. За год он вырос и возмужал, и отец впервые увидел его другими глазами. «А не определить ли его в кавалергарды?» – подумал он, и вскоре сын оказался в рядах юнкеров в том же полку, где когда-то служил и сам Дмитрий Иванович. Здесь он пройдёт школу гусарской науки – попойки с приятелями, интрижки с дамами, безумные пари. Однажды на спор даже сиганул с третьего этажа – показывал молодецкую удаль. Конец веселью положило новое польское восстание: повстанцы нападали на русские гарнизоны, толпы громили дома русских жителей Варшавы. Советские историки будут представлять всё это борьбой за национальное самоопределение, но ведь в действительности мятежники ставили целью восстановление бывшей территории Речи Посполитой, собираясь отторгнуть от России не только польские земли, но и Западную Украину с Белоруссией. Сторону инсургентов приняла часть русских офицеров, увлечённых мечтами о новом, конституционном государстве, но Скобелев был не из таких. Верный заветам деда о служении царю и Отечеству, двадцатилетний юноша пошёл волонтёром в войска – и вскоре за мужество в бою удостоился первого в жизни ордена. Участие в настоящих боевых действиях принесло перелом в его мировоззрение – он заинтересовался военной наукой. Поступив в Академию Генштаба, он начинает запоем глотать книги: стратегия, тактика, военная история, инженерные науки. Преподаватели отмечали острый ум юноши и его непокорный характер. На выпускном экзамене Скобелев должен был найти маршрут переправы через реку Неман, подготовив письменный ответ. Когда экзаменатор вернулся к оставленному на берегу Михаилу, он пришёл в ярость: тот валялся на травке, предоставив вороному пастись рядом. Бланк с картой был чист. «Так где же, сударь, место, выбранное для переправы?!» – взорвался профессор. В ответ Скобелев вскочил на коня, бросился в воду и переплыл реку туда и обратно. Пришедший в восторг профессор настоял на назначении Скобелева в Генштаб. Однако то, что для любого военного в его возрасте было несбыточной мечтой, для Скобелева оказалось подлинной каторгой: душа требовала подвигов, а не кабинетных размышлений. Он искал выход – и в результате напросился принять участие в походе в Туркестан. Так он впервые оказался на земле Средней Азии, которая принесёт ему первые военные подвиги.

Парк русского периода

В 90-е годы, после того, как Узбекистан обрёл независимость, узбекские националисты любили порассуждать о том, что их народ – величайший в мире. Недаром и само слово «узбек» на их языке означает «сам себе господин». Ирония истории заключается в том, что в действительности название народа происходит от имени монгольского хана Узбека, которое позже принесли с собой кочевники Шейбани-хана, огнём и мечом прошедшиеся по Туркестану. Нет сомнений, что Узбек был сам себе господином, а вот его поданные, названные по имени хозяина, были покорными рабами. История, поучительная для любого националиста. «Суверенный Узбекистан», у которого якобы похитили независимость русские, в XIX веке не был единым государством – только крупных стран на его территории было целых три: Хивинское и Кокандское ханства, а также Бухарский эмират. Территория каждого из них фактически представляла собой большой оазис с размытыми, терявшимися в пустыне границами. Да и узбеки не были единым народом – в древних городах жили сарты, жителей кишлаков называли просто тюрками.

Впрочем, отношения между государями – это одно, а между подданными – совсем другое. Купцы из Средней Азии приводили свои караваны в Поволжье, привозя хлопок, ткани и украшения, и зависимость от России постоянно росла. Когда при Николае I хан запретил торговать с Россией, цены на киноварь в Хиве подскочили в 2,5 раза, а на хлопок – столь же сильно упали. Враждебность к далёкому Петербургу, которая жителям ханства была невыгодна, подогревалась феодалами, понимающими, что вхождение в империю положит конец их вольготным походам друг против друга. Однако присоединить Туркестан было не так-то просто – прискорбным доказательством этому стал поход на Хиву генерала Перовского. Двигаясь по заснеженной степи в тридцатиградусный мороз, солдаты сотнями гибли от голода и обморожений. После двух с половиной месяцев бессмысленного путешествия Перовский вынужден был повернуть назад. Поход научил его многому: назначенный самарским и оренбургским военным губернатором, он будет возводить крепость за крепостью, осторожно продвигаясь в самое сердце Туркестана. Приехавший в Туркестан Скобелев с удивлением наблюдал эту страну, где время остановилось – ханы век за веком грабили земли друг друга, угоняя в плен местных жителей, чтобы продать их на невольничьих рынках. Местное население смотрело на русских с надеждой. Это хорошо понимал генерал-губернатор Туркестана Константин Кауфман, которому хивинские купцы доносили, что население города недовольно запретом на торговлю с русскими. Кауфман, успевший повоевать и на Кавказе, и против турок, хорошо понимал психологию Востока: перед местными владыками он неизменно появлялся в блеске восточного паши – с пышной, в парадных мундирах свитой, под грохот военных оркестров. Именно здесь Скобелев оценил силу внешних образов: до конца жизни он будет водить войска в бой с развёрнутыми знамёнами, под бой барабанов и бодрые песни. Да и знаменитую белую форму он впервые наденет здесь.

Но пока на Скобелева, попавшего в войска в самый разгар подготовки похода на Хиву, боевые офицеры смотрели как на желторотика из Генштаба, и, чтобы внушить им побольше уважения, ему пришлось дважды драться на дуэли. Когда войско наконец выступило в поход, Скобелеву поручили командовать авангардом одного из отрядов. Под нестерпимо палящим солнцем пехота и казаки двигались по бесплодной пустыне. Задачей отряда было искать колодцы и оборонять их от нападений кочевников. «Вода – это жизнь», – гласит узбекская поговорка. Без драгоценной жидкости основная часть армии была бы обречена. Во время ночного нападения кочевников Скобелев получил семь сабельных ран и дальше ехал, лёжа в арбе. Подойдя к городу, Кауфман попытался в последний раз договориться с ханом, однако залпы пушек красноречиво возвестили об отказе владыки. В ответ русские принялись обстреливать ядрами стены города, и вот уже скоро отряд Скобелева ринулся в брешь, возникшую в воротах. На улицах древней Хивы закипел жаркий бой. Сломив сопротивление защитников стен и башен города, Скобелев и его солдаты прорвались к ханскому дворцу.

Хан бежал, однако вскоре вернулся в город по великодушному приглашению Кауфмана. В беседе с генерал-губернатором он признавал свои ошибки, ругая дурных советников. «Великий Белый царь готов простить вас и оставить на престоле», – ободрил его Кауфман. Хивинский поход был окончен. На обратном пути Скобелев совершил дерзкую авантюру – с несколькими провожатыми из местных отправился на разведку колодцев, переодевшись туркменом. Офицеры были уверены, что прощаются с ним навсегда, однако через неделю он вернулся и нарисовал на карте маршрут с указанием колодцев и опасных мест. Состоявший в войсках живописец, искренний любитель Востока Василий Верещагин, с которым Скобелеву предстоит подружиться на всю жизнь, воскликнул: «Неужели вы никого не встретили на пути, кто бы признал в вас русского?» Скобелев раскрыл секрет: «Я всегда высылал вперёд моих джигитов, они заводили разговоры о том о сём, а я тем временем проскальзывал вперёд».

После непродолжительного отдыха в Европе (именно тогда он и поучаствовал в партизанской войне в Испании) Михаил вынужден был вернуться в Туркестан. Но уже не в Хиву, а в Коканд, где местное население свергло алчного и жестокого Худояр-хана, терзавшего народ непосильными налогами. Однако победу в восстании одержали не дехкане и ремесленники, а знать и муллы, посадившие на престол марионетку – старшего сына свергнутого хана Насреддина. Муллы поднимали народ на «священную войну»: пущенные по улицам проповедники-дервиши возглашали, что бедствия, которые постигли их страну, проистекают от неверных, желающих обратить узбеков в христианство. «Воины газавата» попытались взять гарнизон Ходжента. У крошечной горстки защитников не было сомнений, что жить им осталось недолго. Спас гарнизон Скобелев, внезапно подошедший к Ходженту с отрядом в две сотни человек и открывший по кокандцам шквальный огонь, обратив тысячи «воинов Аллаха» в беспорядочное бегство.

Кауфман понимал, что пламя, вспыхнувшее в Коканде, непременно перекинется на Бухару и Хиву. С шестнадцатью ротами и тысячей казаков генерал-губернатор выступил из Ходжента. Скобелев командовал кавалерией. Через три дня произошёл первый бой. Войско кокандцев превосходило отряд русских в двенадцать раз – пятьдесят тысяч против четырёх, однако Скобелев недаром в своё время грыз гранит тактической науки: он предугадал, что неприятель будет наступать тесным строем, и в начале боя пустил в ход артиллерию. В результате сражение сильно напоминало сцену из фильма «Аватар»: всадники в парчовых халатах, размахивая саблями, скакали на русские пушки, гремевшие без остановки. Залпы разметали ханскую конницу, и она вынуждена была отступить в город Махрам. Его взятие представляло собой непростую задачу, но Скобелеву удалось воодушевить солдат личным примером – в числе первых он ворвался в город и кружил на коне по улицам, в капусту рубя многочисленных нападавших. В первые минуты боя он был ранен в ногу, но слез с коня лишь в тот момент, когда сопротивление кокандцев было подавлено.

Показательно, что остальную часть пути до Коканда русское войско проделало не просто без единой стычки – местные жители встречали солдат хлебом-солью, жалуясь на произвол хана. Они уже были наслышаны о великодушии отважного офицера: после боя он посылает медиков не только к своим солдатам, но и к раненым противникам. Насреддин подписал с русскими мирный договор, но его добрые намерения пали жертвой всё той же эфемерности – едва войска вышли из города, туда ворвался вождь кипчаков Абдуррахман Автобачи, сверг Насреддина и возобновил газават. Терпеливый Кауфман вышел из себя и отправил в Коканд новое войско, определив Скобелева начальником штаба. Здесь-то и пригодился Скобелеву опыт герильи, полученный в Испании, – ведь бои шли на узких улочках узбекских городов. Так, во время битвы за Андижан солдатам приходилось продвигаться по лабиринту глиняных заборов, из-за которых то и дело вели стрельбу враги. Получив чин генерал-майора, Скобелев повёл решающее наступление на Коканд. От кишлака к кишлаку, от города к городу шли легенды о заговорённом от пуль «белом генерале». Кокандцам было невдомёк, что белый конь и белый мундир Скобелева – не только мера психологической атаки, но и удачный способ камуфляжа: фигура всадника сливалась с цветом летней степи, мешая стрелкам прицелиться. После кровопролитного боя войскам удалось взять Коканд. Отныне Кокандское ханство было упразднено, а вместо него учредили новую область. По решению Скобелева, назначенного её первым губернатором, был основан новый город, названный Новым Маргеланом.

Трудная победа

Если бы не реакция общественности и умелые действия русской дипломатии, балканские славяне и румыны и по сей день могли бы бороться за независимость в составе Турции – как, например, нынешние курды. Война, объявленная Османской империи, вызвала небывалый патриотический подъём в России: добровольцами записывались даже седые ветераны. Семья Скобелевых отправилась на фронт почти полностью: отец и сын – в действующие части Дунайской армии, сёстры Михаила, блестящие петербургские дамы Надежда, Ольга и Зинаида, стали сёстрами милосердия. Михаил Скобелев, возглавивший штаб казачьей дивизии, поступил под начало князя Имеретинского. «Белый генерал», прославившийся покорением Коканда, успел нажить себе немало завистников. Надо сказать, что в период между Крымской и нынешней войной с турками в Российской армии происходили перемены к лучшему – взрастало новое поколение генералов и офицеров, лучшим представителем которого был сам Скобелев. Старое поколение считало основой победы правильно составленную перед боем диспозицию, а солдат считало слугами, которые должны не рассуждать, а покорно выполнять приказы. Скобелев как никто другой понимал, как важны во время боя понимание солдатом своей задачи и личная инициатива: бой никогда не идёт по плану, надо уметь использовать внезапно возникающие возможности.

«Границу надо защищать под Кушкой, если мы не хотим защищать ее под Таганрогом»

За время пребывания Дунайской армии под Плевной он досконально изучил местность при помощи смелых вылазок. Однажды турецкий часовой едва не прошёлся по головам затаившихся в зарослях винограда Скобелева и его казаков. Военные старой закалки считали смелые авантюры Скобелева мальчишеством, а его дружеские отношения с солдатами – недопустимым панибратством. Однажды генерал жёстко отчитал офицера, посмевшего бить солдата: «Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою Родину, а вы этого защитника, как лакея, бьёте!»

Мастеровые возводят шатры для армии. Село Горна Студена. 1877 год.

Три неудачных штурма Плевны были оплачены жизнями тридцати двух тысяч русских солдат!

"До третьей Плевны я был молод, оттуда вышел стариком! "– горестно говорил Скобелев, потерявший почти весь отряд. Провал вынудил государя заменить Зотова героем Крымской войны, опытным военным инженером Тотлебеном. Старик генерал рассудил мудро: от попыток новых штурмов отказаться, а Плевну обложить со всех сторон. Русским удалось взять крепости, через которые турки подвозили в город боеприпасы. В городе начался голод. Осман-паша решился с боями выбраться из крепости. То был шаг отчаяния: в бою с заметившими вылазку русскими войсками полегли шесть тысяч турок, а оставшиеся сорок три тысячи сдались в плен.

Победа над турками стала для Скобелева делом чести: он стремится доказать, прежде всего себе, что чудовищные жертвы были не напрасными. Он вспоминает свой придуманный ещё в Туркестане девиз: «Избегать поэзии в войне», и лично берётся за обучение и снабжение своих солдат – ругается с лукавыми снабженцами, выбивая полушубки и фуфайки. Его дивизия становится лучшей во всей армии. И это ярко проявляется во время следующей крупной операции русских войск – знаменитого перехода через Балканы, когда колонне Скобелева удалось ворваться в самое сердце укреплённого лагеря турок, спасши тем самым всю операцию. За этот подвиг государь пожаловал героя золотой шпагой. Теперь Скобелеву, назначенному главой авангарда армии, предстояло вести войска на Адрианополь, а затем и на Стамбул. И, обгоняя его, будут нестись страшные рассказы о неуязвимом для пуль «белом генерале».

Весь в белом

Война закончилась. Несмотря на то что европейские державы не позволили России развить успех и отправить «больного человека» в вечный карантин, была достигнута важная цель: пять веков османского ига для болгар кончились. Кипучая жажда деятельности, которой отличался Скобелев, давала о себе знать и в мирное время: генерал занялся созданием в Болгарии «гимнастических обществ» – отрядов самообороны, которые после вывода русских войск могли бы самостоятельно отражать турецкие атаки. По его совету «гимнасты», уже считавшие его своим национальным героем, массово приобретали русские ружья. «Если нужно, отдайте сына, жену, но винтовку храните до последнего», – повторял Михаил Дмитриевич. В России имя Скобелева тоже не сходило с уст. Когда он вернулся на родину, его засыпали письмами со всей страны: просили советов, как сделать Россию сильнее и счастливее, просили личной помощи. Многим он действительно помогал: давал солдатам деньги на обустройство хозяйств, пошатнувшихся, пока они тут лежали под пулями. Он стал подлинно народным героем, единственным в своём роде, и именно это заставило и высшее общество по-новому на него взглянуть. В переписку с ним вступают крупнейшие мыслители того времени – например, славянофил Иван Аксаков. Вместе они грезят о будущем освобождении славян и создании прочного союза во главе с Россией, который станет главной европейской силой.«Я боюсь одного: вдруг проснусь и узнаю, что Скобелев со своим отрядом залез в Константинополь»

Счастливые годы заканчиваются внезапно: сперва умирает отец Дмитрий Иванович, крепкий, красивый мужчина, которому не было ещё и шестидесяти. Внезапность его смерти заставила некоторых говорить об отравлении. Недругов у Скобелева-старшего было немного, и его гибель сторонники теории заговора сочли ударом, нацеленным против сына. Подозрения усиливает новая трагедия, последовавшая меньше чем через год. Небольшая предыстория. в Болгарии со Скобелевым случился неприятный инцидент: пропали два бриллианта из его золотой шпаги. Вор отыскался быстро. Им оказался… ординарец генерала Алексей Узатис – юноша хотел покрыть карточный долг, продав камни ростовщику. Скобелев не захотел ломать жизнь молодому человеку – ограничился его переводом в общий офицерский резерв. Великодушие оказало ему медвежью услугу. Летом 1880 года мать генерала Ольга Николаевна, глубоко почитаемая болгарами начальница военных лазаретов, отправилась на прогулку в коляске. В пути на её экипаж напали разбойники – главарь бандитов остановил коляску и одним ударом зарубил Ольгу Николаевну. То был Узатис: вот так негодяй отплатил за проявленное к нему снисхождение. Грабителей быстро настигли, однако Узатис сдаваться не захотел – пальнул себе в рот из револьвера. Гибель матери потрясла Скобелева: он, которого никто ещё не видел плачущим, рыдал, как младенец. Впервые в жизни он, не боявшийся ни пуль, ни наветов, почувствовал себя совершенно одиноким.

Следующий год принес ещё одну утрату: от рук террористов пал государь. Отношения Александра II и Скобелева не были простыми, и всё же царь любил своего непокорного генерала. А вот наследник не упускал случая указать генералу его место. И надо сказать, Скобелев часто давал Александру III повод для этого. Так, встретившись в Париже с сербскими студентами, Михаил Дмитриевич не смог остаться безучастным к вопросу о том, когда же их многострадальная родина обретёт свободу.

«Я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своей славянской миссии, – говорил Скобелев. – Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя. Чужестранец проник всюду! Он одурачивает нас своей политикой, мы жертва его интриг, рабы его могущества»

Популярность опального генерала, которому не было ещё сорока, в обществе была огромна. Поползли слухи, будто Скобелев – настоящий русский вождь – собирается сместить этого номинального вождишку и дать народу конституцию, о которой мечтал прежний император. Когда генерал вернулся из последней для себя экспедиции в Среднюю Азию – Ахалтекинской, на станциях его встречали толпы людей. В Москве сам генерал-губернатор князь Долгоруков едва смог протиснуться в вагон через десятитысячную толпу.

В личной жизни Скобелеву не везло катастрофически: его давний, навязанный родителями брак с фрейлиной Марьей Гагариной распался через год. Уже в зрелом возрасте он познакомился в Минске с умной и обаятельной Екатериной Головкиной, которой не на шутку увлёкся, но девушка была «эмансипе» и потребовала у генерала едва ли не абсолютной власти над его жизнью. Огорчённый таким поворотом событий, Скобелев вышел в отпуск и приехал в Москву.

Друзья, с которыми он встретился, заметили его необычайную угрюмость. Едва ли она была вызвана лишь сердечными делами. Он передал Аксакову связку каких-то писем, умоляя сохранить их: «Боюсь, что у меня их украдут: с некоторых пор я стал подозрительным». После званого обеда он отправился в гостиницу «Англия», что на Петровке. Здесь он не удержался от того, чтобы выпить шампанского с каким-то неизвестным почитателем и отправился спать. Наутро он должен был ехать в Спасское. Однако судьба распорядилась иначе. Ночью к дворнику прибежала заплаканная кокотка Ванда, жившая в гостинице, и сообщила, что у неё в номере умер офицер. Администрация без затруднений опознала в покойном Скобелева. Уже на следующее утро Россия рыдала и ломала голову: чья рука нанесла последний удар Скобелеву? Вероятно, это навсегда останется тайной. Одни рассказывали, будто великие князья, всерьёз опасавшиеся переворота, собрали негласный «суд сорока», приговоривший Михаила Дмитриевича к смерти. Другие отмечали, что оказавшаяся в последнюю ночь со Скобелевым Ванда была этнической немкой, и считали, что это кайзер избавился от «белого генерала», настраивавшего российское общество против Германии. В любом случае мало кто сомневался, что гибель Скобелева была политическим убийством. Уверенность в этом росла по мере того, как проступала неизбежность новой европейской войны.

На похороны Скобелева, превратившиеся в день общенародного траура, вышла вся Москва. «Кругом виднелись заплаканные лица, десятки тысяч рук подымались, чтобы издали перекрестить своего любимца. Чёрные сюртуки, изящные дамские платья – и тут же грязная потная рубаха рабочего, сибиряка крестьянина», – писал друг Скобелева, брат знаменитого театрального режиссёра Василий Немирович-Данченко.

Вечная память

Нелюбовь к Скобелеву Александра III понятна: император лавировал между политическими блоками и не мог не возмущаться высказываниями в духе:«Кривде и наглости Запада по отношению к России и вообще к Европе Восточной нет ни предела, ни меры»

И всё же народная память оказалась сильнее официальной: позже, при Николае II, Новый Маргилан получил новое название – Скобелев, а незадолго перед Первой мировой войной, так прозорливо предсказанной «белым генералом», на Тверской площади, там, где сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому, был поставлен памятник герою. Простояла конная статуя генерала, впрочем, недолго: большевики распилили её, чтобы отлить из металла часть композиции «Советская конституция». «Красные дьяволята» сделали всё, чтобы память о герое была утрачена: город Скобелев стал Ферганой, в книгах по истории генерала представляли суровым царским баскаком, подавлявшим национально-освободительную борьбу народов Востока. Этой «освободительной борьбой» Советская власть, кстати, вырыла себе могилу – когда настала перестройка и в союзных республиках стал поднимать голову национализм, обильно питаемый из-за рубежа, ложь о великой будущности местных народов, которую у них якобы похитили русские, легла на подготовленную почву. А ведь понять, что это была ложь, можно было с помощью простого подсчёта. За период владычества русских число узбеков, которых во времена скобелевских походов было чуть более миллиона, выросло тридцатикратно. Есть ли индейское племя, которое показало бы такой демографический всплеск после того, как к берегу Америки причалил «Мейфлауэр»? Русским ставили в вину даже пересыхание Арала, забывая о том, что благодаря построенным ими ирригационным каналам огромная часть Узбекистана превратилась в цветущий сад.

Историческая справедливость возвращается только сейчас, небыстрой, но уверенной поступью. В Москве появился новый памятник «белому генералу» – пусть пока и не в центре, а на проспекте Вернадского. Да и в Средней Азии происходит переоценка: ошалевшие от четвертьвековой независимости узбеки с удивлением слушают рассказы аксакалов об утраченном здравоохранении, социальной системе, развитой промышленности, культуре… Так греки гомеровских времён не верили в то, что прекрасные дворцы погибшей крито-микенской цивилизации могли быть построены людьми, считая, что их создали титаны и циклопы. Но русская Средняя Азия, созданная благодаря таким людям, как Скобелев, уже не вернётся – как град Китеж, она навсегда ушла на дно.

фото: ru.wikipedia.org;THE LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON, USA; MARY EVANS/ JOHN MASSEY SEWART COLLECTION/ ТАСС