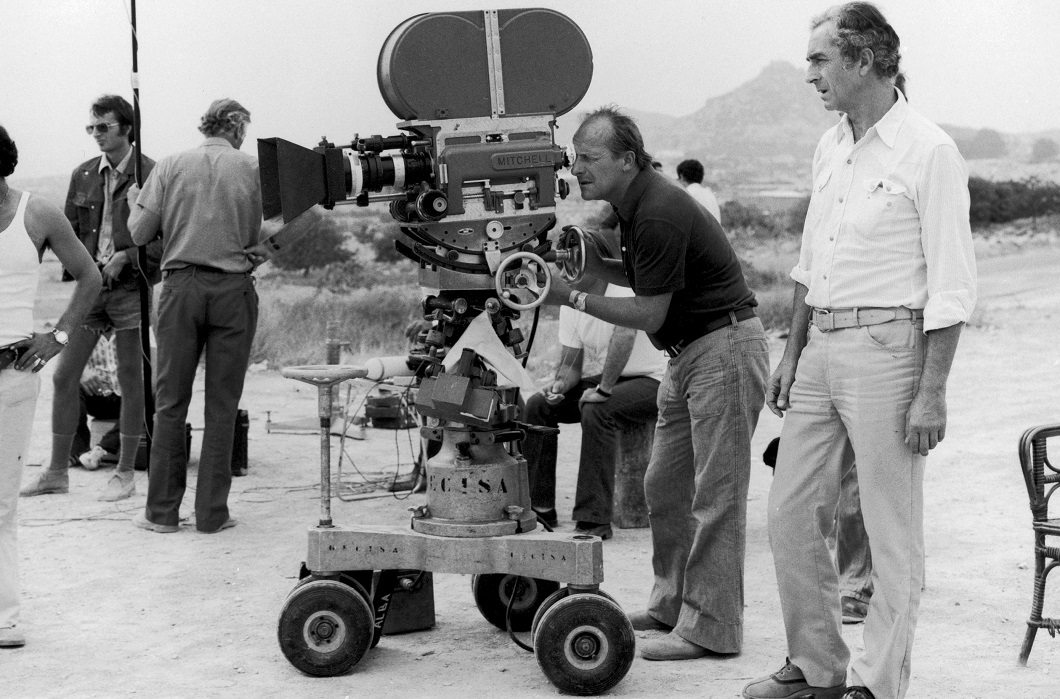

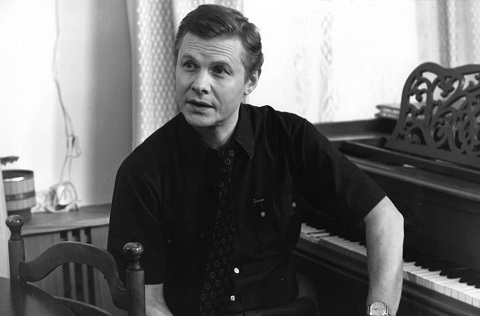

13 лет назад в одну и ту же ночь скончались два великих режиссера – итальянец Микеланджело Антониони и швед Ингмар Бергман, вместе с которыми в прошлое ушла целая эпоха.

…Что касается персонально Бергмана или Антониони, покинувших нас на исходе лета один за другим, с разрывом буквально в сутки (сейчас достоверно никто не может сказать, узнал ли о кончине Бергмана тяжело больной Антониони или находился уже в забытьи), то, как ни странно, трюизмы вроде «невосполнимости утраты» здесь как нельзя более кстати. И это притом, что оба – один тяжело больной и лишенный речи после инсульта, другой, уединившийся на острове Форё и почти ни с кем не общавшийся – уже давно существовали чуть ли не как «призраки», тени великого прошлого.

Известно, что Бергман отказался снимать после триумфа «Фанни и Александра», последнего своего шедевра, сделанного с пугающим совершенством; что Антониони давно передвигался в коляске, контактируя с людьми через жену: только она могла понимать по едва заметному движению губ, что он говорит.

И тем не менее, повторюсь, утрата эта поистине невосполнимая и безо всяких там кавычек. Ибо всякому здравомыслящему человеку ясно, что без Бергмана не только культурный, гуманитарный, но и метафизический, «ноосферический» пейзаж ХХ столетия бесконечно бы оскудел.

Как говорил кто-то из умных, что, быть может, литературные герои (или, как в случае с Бергманом, киноперсонажи) – единственно живые люди среди окружающих нас живых мертвецов. Условно говоря, трудно представить себе современную культуру без существования Фанни и Александра, без Рыцаря, играющего в шахматы со Смертью, без той бесконечной вереницы бергмановских героев и героинь (героинь даже в большей степени), благодаря которым Вселенная нашего воображения бесконечно расширилась.

Точно также – ну, может, в меньшей степени - трудно вообразить себе мир без Антониони с его «Криком», «Ночью» и «Затмением», с его «Крупным планом» и «Профессией: репортер».

В какой-то степени – такова энергетика художника, преображающего предметы по своей воле, - мы смотрим на мир их глазами. Благодаря Антониони интеллектуально-сухой литературный обертон «экзистенциальное одиночество» наполнился живым страданием его героев; благодаря Бергману сам воздух Швеции как будто одухотворился – так и кажется, что из-за угла домика в Упсале вот-вот вынырнет пастор с «говорящими» глазами. И так далее и тому подобное.

Один – великий итальянец – завершает своей смертью чуть ли не античный сюжет культурного взрыва, отмеченного экспансией итальянского кино, воплощенной в фигурах Феллини, Висконти, Росселлини и Пазолини. Другой – как одинокая скала на острове Форё – так и остается единственным среди неравных, второй великий швед после Стриндберга.

Короче говоря, оба – наше подсознание, культурная память, генофонд; то, без чего, строго говоря, нельзя обойтись, чтобы не превратиться в конце концов в разумных животных, потребляющих эрзацы культуры.

Не всё так просто?

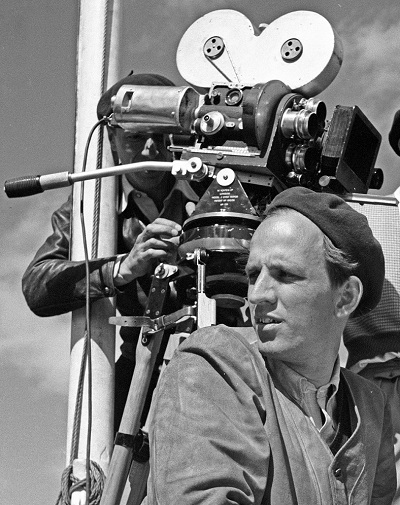

Ингмар Бергман на съемочной площадке. 1950 год

И не только в Швеции, где его давным-давно, не удивляйтесь, не чтут, порой раздражаясь при упоминании его имени (слышала своими ушами), - но и во всем мире. Скажем, Кира Муратова, которая была человеком независимым и мыслящим радикально, как-то обмолвилась, что, дескать, в Бергмане ей не хватает варварства, что он надоел ей и прискучил. «Надоел» и «прискучил» многим и Антониони, со всеми его «пустынями любви», «одиночеством и непониманием», со его мифологией конца гуманизма и – если копнуть глубже – смертью Бога.

Мир занят своими повседневными заботами (как, кстати, мне и намекнули в Швеции, когда я начала охать и ахать по поводу того, что Бергман – даже страшно представить, где-то здесь, рядом, он был тогда еще жив), мир сильно изменился и, как говорят те же шведы, у нас, мол, много забот кроме Бергмана. Характерно, что в шведском языке нет слова «великий» - только «большой», «выдающийся», «замечательный» и так далее.

Возможно, теперь, когда «незаметного» для шведов Бергмана не стало, великий шведский язык наконец обогатится новым словом: в случае чего можно позаимствовать его из русского, богатого на эпитеты восхваления и почитания. Но это так, к слову.

Миф набирает силу

На самом же деле – так по крайней мере считают философы – жизнь человека, пока она еще не завершена и не кончилась физической смертью, не может считаться мифом. Миф начинается тогда, когда человек ушел, завершил свой земной круг, вернулся в лоно природы, таким образом обозначив себя на горизонте мироздания четко и ясно. С той самой простотой, с какой обращался сам Бергман с овеществленной, персонифицированной Смертью в своих фильмах.

Ждать пришлось совсем недолго – уже через несколько дней после смерти двух великих режиссеров их миф начал набирать силу, обрастать новыми подробностями и обертонами, словами сожаления и покаяния…

Исходящими из уст не только завзятых интеллектуалов, которые всю свою жизнь чуть не чистили себя под тем и другим, но и из уст обычных борзописцев ежедневной прессы, которые вдруг нашли неформальные, настоящие слова для выражения скорби.

Говорили, в частности, и о том, что с их уходом ушла эпоха. Та самая, когда кинематограф, нисколько не задумываясь о коммерческой составляющей, взыскивал Истины, поднимаясь порой выше самой высоколобой литературы. Недаром Вадим Абдрашитов когда-то предположил, что Бергман, живи он в России и в 19 столетии, из него точно бы вышел не кто иной, как Достоевский. Или, может, наоборот: живи Достоевский в Швеции в ХХ веке, быть ему Бергманом.

Обретение целостности

Отметили и самое, быть может, важное: то, что Бергман – и хронологически, и благодаря своему обостренному чувству Времени – стал свидетелем и фиксатором самых трагических катаклизмов ХХ столетия.

Что именно он сумел препарировать – подобно опять-таки Достоевскому – самую сущность человеческой личности, понять ее как микрокосм, равный космосу.

Или, добавлю от себя, - неравный: в этих случаях неслиянности человека и космоса и происходили отчаянные попытки обретения человеком целостности.

В своем роде Антониони тоже говорил об этом – о разрыве и потери самоидентификации человека перед угрозой духовного распада.

Возможно, в какой-то степени под влиянием Бергмана: в ХХ веке трудно найти режиссера, который бы так или иначе не испытал сильного «прессинга» Бергмана, высвобождаясь из-под которого они создавали собственные миры. Бергмановский след можно обнаружить в самых неожиданных местах: не говоря уже о Вуди Аллене, ушибленном Бергманом раз и навсегда и в какой-то период снимавшем «бергманоидные» фильмы, влияние великого шведа чувствуется в творчестве Кесьлевского, того же Антониони и даже – Альмодовара.

Не говоря уже о Тарковском, Сокурове и более молодом Звягинцеве.

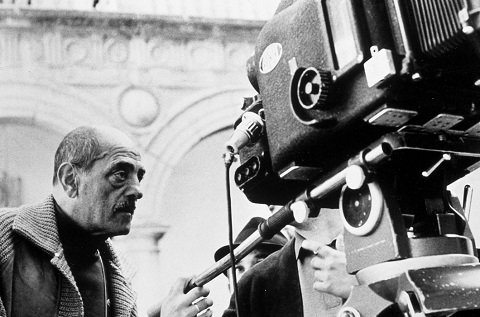

фото: Микеланджело Антониони на съемках фильма "Пассажир"; Topfoto/FOTODOM