Автор: Евгений Марголит

Когда на вступительных экзаменах во ВГИКе в 1946-м Григория Чухрая, только что демобилизованного лейтенанта с осколком в легком, спросили: «Не кажется ли вам, что то, чем вы занимались в армии и то, чем хотите заниматься в искусстве, — слишком разные вещи?», он твердо ответил: «Не кажется».

Передоверить Льву Толстому

…Чухрай пояснил: «Если кто-нибудь в бою не оправдывал наших надежд, то не потому, что не знал приемов боя или обращения с оружием, а потому, что в критический момент ему не хватило чувства долга и собственного достоинства. Я старался поддерживать эти чувства. В искусстве буду делать то же».

Как уже после его смерти сказал о Чухрае режиссер того же поколения, Владимир Наумов, – «в его жизни сначала была война, а потом кино — и больше ничего».

Недаром свое жизнеописание автор «Баллады о солдате» уместил в две небольших книги, которые так и назывались: «Моя война» и «Мое кино».

Попав в армию сразу после школы, в 1939-м, он именно на войне сформировался как личность. И кино стало продолжением войны. Собственно, и характер повествования в обеих книгах мало чем отличается, даже в терминах: те же атаки, закрепления на плацдарме, стычки, перебежки под огнем, осада, победные наступления и прочее.

Это вообще присуще всему поколению фронтовиков.

Обжигающая, хватающая за душу новизна их творений меньше всего диктовалась желанием быть новыми и оригинальными во что бы то ни стало. Просто личный свой опыт, вынесенный из грандиозных исторических потрясений, стремительно в них повзрослевшие дети осознавали как уникальный.

Каждый из них - тот, высказывание о ком нельзя никому передоверить, подчиняясь директивам, это опыт единственный и уникальный. Четче всех сказал об этом их старший современник Александр Твардовский, - более чем авторитетный и для Чухрая, и для всего фронтового поколения:

Вся суть в одном-единственном завете:

То, что скажу, до времени тая,

Я это знаю лучше всех на свете

— Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому,

Я никогда бы ни за что не мог

Передоверить.

Даже Льву Толстому

— Нельзя.

Не скажет, пусть себе он бог.

А я лишь смертный.

За свое в ответе,

Я об одном при жизни хлопочу:

О том, что знаю лучше всех на свете,

Сказать хочу.

И так, как я хочу.

После фронта не страшно

…За это право «правды, прямо в сердце бьющей, как бы ни была горька» (Твардовский) они стояли, как на фронте — насмерть, повергая чиновников своей ледяной отвагой буквально в ступор: те к такому не привыкли. На них не действовали ни угрозы, ни доносы.

Судя по воспоминаниям Чухрая, исключением из партии ему грозили не раз.

Впервые — еще во ВГИКе, когда он еще студентом вступился за своего мастера, Сергея Юткевича, обвиненного в «космополитизме». Потом - во время съемок «Баллады о солдате», где руководство категорически потребовало убрать начало фильма, когда мать ожидает уже погибшего сына: дескать, «пессимизм». Наконец, во время знаменитого Московского кинофестиваля 1963 года, где Чухрай был председателем жюри и отказался выполнить наказ сверху обойти Феллини, не наградив великий фильм «Восемь с половиной». Когда во ВГИКе замминистра кинематографии Саконтиков, страшный, по общим воспоминаниям той поры, человек, присланный в кинематограф специально для травли «космополитов», после выступления Чухрая в защиту Юткевича заявил: «Я могу раздавить тебя, как гниду» (а тот ответил: «Не пугайте, немцы меня не так пугали, а я еще жив»).

«Чиновники были смелыми, — продолжает далее Чухрай в своей книге, — когда видели, что их боятся. Но когда перед ними стояли без страха, они сами пугались: «Не боится, значит, за ним есть кто-то посильнее меня!» И спешили ретироваться. Я это понял еще тогда. Спешу заметить. Я не был смельчаком-забиякой. Не нарывался на скандал, как моська на слона. Но страха во мне не было. Просто после того, что я видел на фронте, мне уже ничего не было страшно...»

Его независимость внушала вышестоящим невольное уважение. И не только непосредственным «киношным» начальникам. Сам Хрущев, и кино, и людей, его делавших, в отличие от Сталина не шибко жаловавший, благоволил к Чухраю с первой же его самостоятельной постановки — «Сорок первого». Именно по распоряжению Никиты Сергеевича картину отправили в Канны, где она произвела фурор и сделала режиссера по крайней мере на десятилетие любимцем самого авторитетного международного киносмотра.

«Сорок первый», а потом и «Баллада о солдате», стали этапами в истории Канн. (Даже неуспех фильма «Жили-были старик со старухой» огорчил скорее жюри, чем режиссера — без наград своего любимца оно оставить не могло, и картина вернулась с почетным дипломом Вере Кузнецовой за исполнение женской роли.)

Более того — именно Чухрай, публично обратившись непосредственно к Хрущеву, да еще и на одной из печально памятных встреч (в 1962-м) первого секретаря ЦК КПСС с интеллигенцией, смог спасти от роспуска еще не утвержденный официально Союз кинематографистов.

Но все-таки кто (или, точнее — что) стояло за Чухраем и оказывалось сильнее чиновников? Смею предположить (сам он об этом не говорит) - ощущение того, что страна в целом — ни больше ни меньше! — ждет его высказывания.

Обратите внимание: первые три его картины, самые знаменитые — «Сорок первый», «Баллада о солдате» и «Чистое небо» — являются не только событиями в истории советского (и мирового) кино, но и устойчивыми зрительскими «хитами». Это было то кино, которого массовый зритель страстно ждал. Собственно, не Хрущев, не жюри Каннского (или Московского, как в случае с «Чистым небом») кинофестиваля — именно этот самый рядовой массовый зритель «назначил» эти работы Чухрая шедеврами.

Именно так.

Баллада о солдате

…Самый красноречивый пример — история с «Балладой о солдате». Этот великий, по общему признанию, фильм руководство сначала выпустило на экран, дав фильму третью категорию - то есть без права показа в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик. Сочли, в общем, эту картину идейно порочной, «мелкотемьем». Соответственно, и тираж был ограниченным («В главных городах и столицах его не покажут, значит, не будет человека, который выскажется в печати или в ЦК о том, что этот фильм вредный», — пояснял Григорий Наумович).

Между тем, случилось вот что: зять Хрущева, тов. Аджубей, редактор «Известий», самой популярной в ту пору газеты, распространил среди читателей анкету (социологические опросы тогда только входили в обиход и были сенсационной новинкой), где был среди прочих вопрос о самой запомнившейся картине года. И большинство анкетируемых назвали, не сговариваясь, «Балладу о солдате».

Название Аджубею решительно ничего не говорило — ведь на экранах Москвы она не шла. Он затребовал копию на просмотр, а потом показал всевластному тестю. Тот распорядился тут же отправить картину в Канны и мало того — выдвинуть на соискание Ленинской премии.

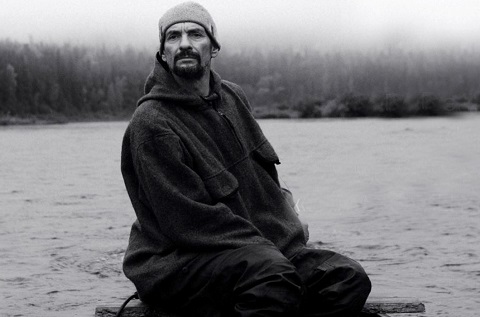

Кадр из фильма "Баллада о солдате"

Неприязнь же киноруководства к «Балладе о солдате» (возникшая еще на стадии сценарного замысла) объяснялась без труда. Режиссер делал кино не по правилам. Более того — вопреки всем правилам. Героем сделал мальчишку-рядового (почему не генерала — у того ведь полномочий гораздо больше?). Да еще и то обстоятельство, что фильм о войне — практически без войны (знаменитый начальный эпизод поединка Алеши с танком возник у Чухрая в самом конце работы над сценарием). Мало того — зрителю с первых же кадров становится известно, чем закончится история, а закончится она совсем печально.

Что привело начальство уже просто в ярость: Чухраю шили отрицание «жизнеутверждающего пафоса».

Безвестные герои

В принципе все три первые картины Чухрая делались вопреки правилам. Когда он ставил «Сорок первый», ему говорили: зачем вы снимаете о гражданской войне — ведь вы на ней не были? Ставьте фильм о войне Отечественной.

Когда уже в следующей работе режиссер обратился к Отечественной, его обвиняли в уходе от современной тематики, которую партия и правительство требуют от советских кинематографистов. К тому же, уже начав съемки, режиссер внезапно настоял на замене пары главных исполнителей — а это болезненный для студии перерасход средств.

С «Чистым небом» произошла аналогичная история, да еще и политически взрывоопасная. Сценарий о летчике-испытателе, стремящемся во что бы то ни стало преодолеть звуковой барьер, рискуя жизнью, что мучит жену героя, Чухрай напрочь переписал фактически на стадии съемок. Получился жгуче современный фильм о летчике-герое войны, который попадает в плен, но остается жив. По возвращении его лишают всех наград, в том числе Золотой Звезды Героя, и исключают из партии в кабинете, где на заднем плане в углу возвышается надо всеми статуя Сталина во весь рост. Лишь после смерти Сталина летчику возвращают и награды, и небо. Пытаясь понять, в чем же состоит его вина, герой с ужасом понимает: в том, что остался жив.

С каким трагедийным темпераментом, с какой страстью и болью Евгений Урбанский выкрикивает с экрана вот это, незабываемое: «Виноват! Виноват!! Виноват!!! Они любить умеют только мертвых...».

Кадр из фильма "Чистое небо"

В результате (на доносы тогда чутко реагировали) на просмотр материала, еще не до конца смонтированного, внезапно явилась сама Екатерина Фурцева, тогдашний министр культуры.

Ожидали катастрофы. Однако Фурцева, посмотрев, произнесла следующее: «Да-а... Но ведь это все правда!» «Все вдруг оживились и очень охотно стали соглашаться с тем, что это абсолютная правда» — иронизировал потом Григорий Наумович.

Впрочем, повезло, время было подходящее: только что начался 61-й, завершившийся XXII съездом КПСС и выносом Сталина из Мавзолея. Собственно, те правила, которые пытались внушить начинающему режиссеру вышестоящие начальники и старшие товарищи — кто по долгу службы, кто из чувства самосохранения, а кто и искренне, из лучших побуждений, — рождены были предшествующей эпохой и ее страхом, которого у фронтовика Чухрая не было и которого он не признавал.

Его фильмы как раз давали рядовому зрителю то, в чем он нуждался: они освобождали человека от ощущения своей малости, незначительности, этот страх порождавших…

Недаром на приемных экзаменах во ВГИКе он заявил, что и на фронте, и в искусстве свою задачу видит в том, чтобы поддерживать в окружающих чувство долга и собственного достоинства.

Кино сбывшихся надежд

В книге «Моя война» режиссер говорит: «Этот солдат подбил вражеский танк, — думал я. — Честь ему и хвала. Он герой. Но ведь не меньший герой тот, кто полз к танку, чтобы уничтожить, но был убит. Сколько было таких героев! Но все они остались безвестными». Истина, которую поколение Чухрая вынесло из войны, была проста. Победу принесли не точные расчеты стратегов-полководцев, не мифические акты сверхъестественного самоистязания, порожденные зачастую небескорыстной фантазией журналистов, как горько замечает Чухрай, но повседневные усилия каждого участника грандиозных по размаху и трагедийности исторических событий.

А участниками были все — вся страна. И все они — безвестные герои, и все смотрят на художника в ожидании, будто просят - скажи о нас.

«Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена», — так в годы войны определила свою миссию Анна Ахматова. В эстетике «Баллады о солдате» есть одно поразительное качество: каждое без исключения лицо, попадающее в кадр на первом, втором, десятом плане, взято с предельной резкостью и, в конце концов, намертво впечатывается в память. Будь то мальчишка с будильником, найденным в руинах разбомбленного дома, или «лейтенант-зверь» Евгения Тетерина, воплощенная интеллигентность и человечность; или бесформенная очкастая проводница в поезде (ну кто узнает в ней Екатерину Савинову?). Или прелестная юная украинка в эшелоне, которая через минуту погибнет при бомбежке (и камера не отважится взглянуть ей, мертвой, в лицо…). Я уж не говорю о пожилой шоферше с лицом, перемазанным мазутом, — роль хронометражом в несколько минут стала одной из самых важных в богатом послужном списке колоритной Валентины Телегиной. Или о памятной всем, кто видел фильм, роли Нины Меньшиковой — телеграфистки, отказывающейся принимать телеграмму инвалида Урбанского, который решил не возвращаться к жене калекой. Как забыть ее выкрикнутое со слезами: «Это подло, понимаете? Подло!»

Привычное деление персонажей на главных и второстепенных тут принципиально отменено. Главные герои в «Балладе...» — все. Незабываемые мальчик и девочка Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко с их еще по-детски припухлыми губами выхвачены как бы наудачу.

Ибо каждый, утверждает автор фильма, достоин отдельного сюжета, отдельного фильма.

И вряд ли случайно героя следующей картины, «Чистого неба» сыграл Евгений Урбанский, сумевший в «Балладе о солдате» опять-таки в несколько минут уложить «в сердце бьющую» историю об исцеляющей силе женской любви (эту свою эпизодическую роль он очень ценил) — ведь и «Чистое небо» рассказывает, помимо прочего, о том же. А типаж удивительной Нины Дробышевой, полуженщины-полудевочки, перекликается с типажом Жанны Прохоренко в «Балладе о солдате».

Да, первые фильмы Чухрая всякий раз совершенно не соответствовали тому, чего ожидали от кинематографа разного рода начальники. Но они были тем, чего ожидал - может быть, сам того не осознавая - массовый зритель: кинематографом сбывшихся зрительских надежд.

Григорий Чухрай vs Ален Делон

Поток восхищенных благодарных писем, всё нараставших от фильма к фильму, был тому подтверждением, столь же безусловным, как и доходы от проката. Вообще, кино Чухрая на рубеже 50-60-х совершило прорыв, открыв путь в новое пространство, куда устремился отечественный кинематограф.

Следы его открытий просматриваются в лентах куда более поздних, но столь же памятных.

…Скажем, в «Двадцати днях без войны» Алексея Германа, созданных уже в середине семидесятых. Вообще Герман строит эстетику своего кинематографа в целом на принципиальном отказе от деления персонажей на главных и второстепенных, что и дало столь мощный эффект в «Балладе о солдате», а «Двадцать дней без войны» уже в самом названии содержал перекличку с замыслом «Баллады»: «фильм о войне без войны», как сформулировал его Чухрай.

Впрочем, отечественным кинематографом дело не ограничилось. «Создать польское «Чистое небо» — дело нашей чести», — так заявил после первого просмотра чухраевского фильма Анджей Вайда. И год спустя, в 1962-м, сценарист Александр Сцибор-Рыльский написал для него сценарий «Человек из мрамора». Сценарий, правда, ждал своего часа 12 лет, но фильм, как и «Чистое небо», возник в предощущении грядущего перелома в новейшей истории Польши.

Если картина Чухрая создавалась в преддверии официального развенчания культа Сталина, то фильм Вайды - в атмосфере разгоравшихся рабочих волнений и возникновения «Солидарности».

О работе с Чухраем мечтали западные продюсеры — уж они-то понимали, как необходимы в киноиндустрии свежая кровь и новый взгляд. Легендарный Дино де Лаурентис, с чьим именем связаны десятки классических лент мирового кино — от «Дороги» и «Ночей Кабирии» Феллини до «Синего бархата» Линча, — в начале шестидесятых рвался поставить с Чухраем «Дубровского». Шли переговоры, но советская сторона запротестовала против того, чтоб главные роли исполняли иностранцы, и от постановки отказалась (а Де Лаурентис поставил непременным условием снимать в главной роли 24-летнего Алена Делона, тогда только что прогремел «Рокко и его братья»).

Между тем кинематограф Чухрая по самой сути своей, по задачам и стилю, был более чем далек от того, что нынче называется «арт-хаусом».

Чувствовать, услышать зрительский запрос для него являлось необходимостью. Состав воздуха времени менялся, и проблему эту Чухрай ощутил одним из первых. Его занимал теперь производственный механизм зрительского успеха.

Продюсер «Белого солнца пустыни»

И в середине шестидесятых, в разгар своей мировой славы, Чухрай превращается в продюсера. Вместе с Владимиром Александровичем Познером, отцом знаменитого сегодня телеведущего, он организует ЭТК – Экспериментальную Творческую Киностудию.

Эксперимент тут имелся в виду чисто экономический: при сведении затрат к самым необходимым и сокращении сроков производства фильмов выдавать на-гора продукцию высокого качества. Самым же важным в этом эксперименте была экономическая заинтересованность создателей в качестве работы: студии поступали отчисления от проката производимых ею фильмов. Чем больше было количество зрителей, посмотревших фильм, тем выше оказывалась оплата за него. Фактически ЭТК возвращалась к практике, существовавшей в нашем кино до 1938 года – до тех пор, пока уровень оплаты уже не зависел от тиража; а тираж, в свою очередь, определялся исключительно киноруководством в зависимости от «идейно-художественной» ценности фильма, каковую само же руководство и определяло.

Какой-нибудь там «Знакомьтесь, Балуев» (тот самый, которому начальство хотело вручить Гран-при Московского фестиваля 63-го года, вместо «Восьми с половиной») оплачивался по тиражу высшей категории, в то время как «Баллада о солдате» сначала получила, как мы помним, третью. Практика ЭТК возвращала кинематографистов к прямому диалогу со зрителем. Именно массовая киноаудитория, зритель, а вовсе не начальство, выносил свой вердикт.

Поэтому в плане художественном деятельность ЭТК обернулась прежде всего экспериментами с традиционными жанровыми структурами (а к ним у нас привыкли относиться достаточно пренебрежительно).

И вот вам результат.

Наиболее показательные работы — «Белое солнце пустыни» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Не горюй» и «Раба любви», «Земля Санникова» и «Табор уходит в небо». За десять лет в общей сложности было выпущено около четырех десятков картин. Из них только одна была поставлена Чухраем – «Память» (1970), документальный фильм о Сталинграде, где он сражался с первого до последнего дня битвы. Авторы спрашивали людей в разных странах, что они знают о Сталинграде. Большинство пожимало плечами. Плакали при упоминании Сталинграда только в СССР и Германии...

Чухрай, видимо, вдохновлялся примером своего учителя Михаила Ромма, ушедшего из игрового кино в документальное и создавшего потрясающий «Обыкновенный фашизм», для неигрового кино фильм редкостного зрительского резонанса.

Но «Память» широкий зритель практически не увидел — картину Чухрай делал со своим другом, поэтом, бунтарем и правдоискателем Наумом Коржавиным, уже отсидевшим в сталинские времена за свои стихи, которые в списках разошлись по всей стране. К моменту завершения их совместной работы оттепель давно закончилась, но Коржавин не унимался и потому над ним вновь сгущались тучи, и вскоре он был вынужден эмигрировать...

Госкино, признав эксперимент Чухрая и Познера удачным, фильм …закрыл. Эпоха застоя во всей красе, середина семидесятых. К тому времени ЭТК стала уже Экспериментальным творческим объединением студии «Мосфильм».

В стихотворении Коржавина «Комиссары» есть такие строки:

Вы всегда побеждали — но все же

Оставались всегда ни при чем.

По ком звонит колокол

…А это ведь и о Чухрае тоже. В последние годы жизни Чухрай рассказывал журналистам такую историю: как-то в кабинете высокого кинематографического чина он заметил серебряное сомбреро, которое тот использовал в качестве пепельницы. Приглядевшись к надписи на нем, он прочитал, что сомбреро - приз кинофестиваля в Мехико, за «Балладу о солдате»...

Поднимаясь в атаку, Чухрай никогда не сдавал отвоеванные им позиции. Но переломить общую ситуацию ему, конечно, не удалось бы. Выступил во ВГИКе в защиту мастера курса Сергея Юткевича, не побоявшись угроз, серьезных и реальных, его самого не тронули, но Юткевичу это не помогло, уволили. Отстоял на Московском фестивале со скандалом, с риском для карьеры главный приз для Феллини, - и престиж самого фестиваля, очень высоко до того котировавшегося, рухнул навсегда.

И вот теперь — ЭТК-ЭТО.

«В моей жизни было только два столь сложных и трудных периода: Отечественная война и Экспериментальная студия», — признавался Чухрай впоследствии.

И опять — война... Она не отпускала его, как не отпустила никого, кажется, из поколения фронтовиков.

«Война была главным событием в жизни моего поколения. Мы — те, которые остались живы, — много сделали и после войны. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы совершили на фронте».

Войну они восприняли как сражение за идеалы: человечность против бесчеловечности, при этом человечность связывалась с коммунизмом.

«Коммунизм был для нас чем-то вроде религии, — признавался режиссер. — Большинство верующих, как правило, не читали Священного Писания, но это не мешает им истово верить. Большинство строителей коммунизма не читали ни Маркса, ни Ленина, но верили в то, что коммунизм — светлое будущее, которому суждено воцариться на всей планете, и что мы — первопроходцы, мы прокладываем к нему путь».

Поэтому, вернувшись с фронта, они продолжали свою войну, теперь уже с чиновничьим аппаратом, - за чистоту этого идеала. Убежденная вера породила тип поведения, который, по приведенным выше словам Чухрая, ставил чиновников в тупик: у них-то давно уже никакой веры не было.

Как писал Коржавин в памятной Чухраю поэме «По ком звонит колокол»:

Не слух и не зрение — с самого детства

Нам вера как знанье досталась в наследство,

Высокая вера в иные начала…

О, как неохотно она умирала!

Трясина

И после закрытия своего эксперимента, в самые глухие времена «застоя», Чухрай остается бойцом. Но теперь — бойцом-одиночкой. Не в том смысле, что не ощущает поддержку коллег — за бесконечно тянущиеся застойные годы киносообщество как-то приспособилось к этой разобщенности.

Дело в другом. Чухрай оттепельных времен чувствовал за спиной армию зрителей, ждущих его высказывания. Теперь это ощущение ушло, притом что необходимость высказаться становилась едва ли не острее.

Вот поэтому он в 1977-м ставит одну из самых странных картин в советском кино. И одну из самых страшных. Она не без труда добралась до экрана, сменив по пути нейтральное авторское название «Нетипичная история» на назидательное «Трясина». По сути, это «Баллада о солдате» от обратного. Помните, обнимая Алешу в конце краткого свидания, мать на последнем пределе отчаяния кричит: «Не пущу!»

Новый фильм Чухрая строится на предположении: что случилось бы, если бы отчаяние материнских объятий было бы таким, что у сына бы не хватило сил вырваться из них... История крестьянки, решившей любой ценой спрятать от войны младшего сына - после того, как она получила известия о гибели его отца и старшего брата, - у Чухрая внешне выглядит бытовой мелодрамой.

Но сквозь крепко сколоченную мелодраматическую конструкцию проступают контуры притчи - по сути религиозной.

Решающую роль сыграл выбор актрисы. Героиней фильма стала Нонна Мордюкова, актриса поистине библейской мощи. Уже по одному этому выбору понятно, что речь пойдет не об элементарном малодушии. Напротив — это история о пределе покорности в приятии чудовищных испытаний, что посылает неумолимая судьба.

Испытания – они ведь и искушают. И их, по всем правилам, как минимум три. В первый раз, преодолев искушение, мать доставит сына в военкомат. Во второй — найдя его окровавленного, несколько часов спустя среди обломков разбомбленного немцами эшелона, увезет домой, чтоб выходить. Но сделает это тайком, спрятав тяжело раненого на чердаке. И, наконец, когда она все-таки по настоянию сына решится вернуть его армии, из военкомата в дом придут с похоронкой…

Какой жуткий, неподдельно скорбный вопль вырывается у Мордюковой в этой сцене! Именно теперь гибель - и сына, и ее самой, - оказывается необратимой. Дальше с неотвратимостью античного рока последует распад всех человеческих связей, да и распад личности тоже…

Становится понятно, что Чухрай рассказывает о том, как мать возроптала на судьбу и не отдала сына на крестные муки. И мир не был спасен. Мать погубит свою душу, душу младшего, сломает судьбы уцелевшего, как выяснится, старшего сына и терпеливо ждавшей его невесты, короче — мир рухнет, по крайней мере, в пределах ее дома.

И с чердака спустится фигура, с внешностью, отчасти пародирующей иконописный лик — несостоявшийся Спаситель, не нужный никому, даже органам правосудия: дезертиры уже амнистированы.

Выбор тут однозначен: гибели нельзя избежать.

Но: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Жизнь сама по себе, в ее повседневном течении, не имеет для Чухрая, художника и творца раннего оттепельного канона, самостоятельной ценности - вне высокой цели, вне идеала, к которому она стремится. (Оттого, видимо, такой невнятной вышла у него картина будней по очаровательно живому сценарию Дунского и Фрида «Жили-были старик со старухой».)

Поэтому для Чухрая «Трясина» в определенном смысле - высказывание прежде всего личное. Недаром фильм, выйдя наконец на экраны, не найдет ни отклика, ни достойной оценки.

Переменившееся время уже не слышит художника.

«Наша цель — коммунизм» для семидесятых — ничего не значащее ритуальное заклинание.

Окопная правда нам не нужна

Одиночество и делало это чухраевское высказывание обостренно личным. Он остался в своей героической эпохе непрестанных сражений за идеалы. В нынешней его замыслам места не было.

И даже когда итальянцам удалось на рубеже 70-80-х реализовать-таки заветную мечту — привлечь Чухрая к совместной постановке «Жизнь прекрасна» с участием тогдашних суперзвезд Джанкарло Джанини и Орнеллы Мути — событием этот проект не стал: время было другим.

А когда в начале восьмидесятых он предпринял новую попытку реализовать самый заветный и самый личный свой замысел — игровой фильм о Сталинграде — то получил отповедь главного идеолога Политуправления армии, давнего своего недруга, генерала Епишева: «Нам ваша окопная правда не нужна».

Положим, она не нужна была власти и в шестидесятые, когда как раз и изобрели эти термины: «окопная правда», «литература лейтенантов». Но тогда ей приходилось мириться с запросами массовой читательской и зрительской аудитории. Теперь поменялось все — и аудитория, и запросы...

Постановку фильма о Сталинграде поручили другому фронтовику — Юрию Озерову, разнообразно талантливому постановщику, который в конце шестидесятых, начиная с «Освобождения», приступил к карьере официального мастера «художественно-документальных» батальных эпопей», за что и был возведен в ранг «кинематографических генералов».

А вот Чухрай - как и на войне, так и в кино, - так и остался лейтенантом. Возможно, потому на знаменитом пятом съезде кинематографистов, когда многих из его ровесников (а среди них были и значительные художники) развенчивали как «кинематографических генералов», он не услышал от бунтарей ни слова упрека в свой адрес.

Но и в постсоветском времени он чувствовал себя еще более неуютно: великая цель была отменена окончательно.

И ему оставалось лишь повторять строки своего друга Коржавина, оказавшиеся пророческими:

Нас все обмануло: и средства, и цели,

Но правда все то, что мы сердцем хотели.

Пусть редко на деле оно удается,

Но в песнях живет оно и остается.

фото: Мастюков Валентин/ТАСС; kinopoisk.ru; imdb.com