Автор: Елена Тришина

Об обычной жизни и совершенно обыкновенной любви.

Они жили вместе долго и счастливо – Марина и Дима. Год назад он ушёл. Неожиданно, обидно, больно ушёл. Для всех – больно. Страшно и невосполнимо – для неё

Марина Брусникина: – У меня это была любовь с первого взгляда. Я верю в такую любовь, и у меня была именно она. Это случилось на втором туре экзаменов в Школу-студию МХАТ. Дима вошёл, спросил, кто последний, я взглянула на него и… влюбилась. Он встал за мной.

Вы так и стояли молча друг за другом? Ну хотя бы поговорили тогда?

М.Б.: – Нет, мы там не общались совершенно. Потом поступили оба. Они с Ромой Козаком и Сашей Феклистовым были постарше нас всех, вчерашних школьников. Дима учился в Московском институте электронной техники, Рома – в МИСИ, а Саша вообще был уже женат. Такая троица старших товарищей.

Мы все тогда очень стремительно жили. Во мне всегда было ощущение какой-то невероятной быстроты жизни. Какое-то предчувствие – быстрее, быстрее! «Река с быстрым течением»… Всё быстро проносится и исчезает, времени мало – это всегда было.

Уже на первом курсе мы поняли: то, что между нами, – это и есть любовь. И очень вовремя поняли, что наша жизнь может и должна идти параллельно. Несмотря на то что мы были в одном творческом пространстве, мы редко пересекались тесно. Но это помогало – мы прекрасно понимали друг друга.

Это сейчас только начинаешь думать: а зачем? Времени на жизнь как таковую почти не оставалось. Только летом, когда мы стали ездить в деревню, в такое наше заповедное место, где можно было просто лечь и спать долго, или ловить рыбу, или просто гулять. А когда были совсем молодыми, мы очень много гастролировали. Лето – это было время, когда можно заработать – чёсы, спектакли, которые мы возили.

1991 год. Молодое поколение артистов МХАТа: Марина Брусникина, Игорь Верник, Андрей Давыдов, Римма Коростелёва, Елена Майорова, Сергей Шкаликов, Полина Медведева

– Друзья наши были очень органичной парой – Дима и Марина, Маша. Их по отдельности и не представляли. Ефремов любил Димку, как родного. Они были одного поля ягоды, одной природы, темперамента и взглядов.

У Маши тогда актёрская загруженность была минимальной. Но если для Ефремова главным был Дима, то для Табакова позже главной была Маша.

Она стала одним из крупнейших педагогов в стране. Она поменяла интонацию в предмете сценической речи. Превратила предмет в род театрального искусства. Стори-теллинг, когда классическая история пересказывается современным языком. И это жизненные истории.

А вот давняя жизненная история, которую рассказывал мне Димка:

Была у них на первом курсе поездка в Карпаты. Они ездили сами. Подпольно читали Солженицына и занимались просветительским диссидентством, как тогда говорили. Ехали они в общем вагоне. Из мальчишек – Паша Белозёров и Дима. Остальные – девчонки. И к ним пристали какие-то странные люди – что-то продавали, что-то выменивали. Довольно агрессивные…

А на боковой полке лежал какой-то человек и читал засаленную книжку. Димка спросил, что он читает. Тот ответил:

– Знаешь такого, Лермонтова? «Мцыри» читаю. Мощная вещь, скажу тебе. Не знаешь, что он ещё написал?

Димка перечислил. Вообще, говорит, известный русский писатель. А ты не поможешь нам с приятелем, нас двое всего с девчонками. А эти бандюганы их припугнули и сейчас вернутся.

Попутчик согласился. Достал из-за спины здоровенный нож и попросил Димку спрятать его у себя. Объяснил так:

– Тут всякое может случиться, а мне с этим ножом никак светиться нельзя. Я ж, сам понимаешь, из каких мест возвращаюсь, с зоны. Побереги его. И сядь с ребятами своими там, в углу, ни во что не вмешивайтесь, я всё сделаю.

Димка нож себе взял. Парень стукнул ладонью в верхнюю полку:

– Батя! Вставай, работа есть!

Спускается сверху страшный такой мужик, постарше. Садятся эти двое молча на нижней полке, положив кулаки на колени. Ребята притихли в углу, как обосравшиеся кролики (Димка именно так говорил), девчонки плачут потихоньку. В вагон вернулись разбойники. Парень со своим батей встают молча, спиной к спине. Смотрят. И вдруг один из разбойников цедит сквозь зубы:

– Парень, ты прыгаешь выше головы. А это неприлично.

Тут парень молча хватает этого за волосы и хрясь его головой об колено. Кровь хлещет, зубы летят во все стороны. А «батя» просто стоит спина к спине и орёт дурным голосом:

– Не подходи! Он сейчас всех порешит!

Парень хватает следующего, пытавшегося что-то крикнуть в сторону девчонок, лупит его так же. Крики. Такая началась суматоха. Кто-то рванул стоп-кран. Милиция явилась. Разбойников безбилетных ссадили с поезда. А батяня с парнем под шумок исчезли. Ребята им даже спасибо сказать не успели.

Я спросил у Димки:

– А как же нож? Где он теперь?

Бесследно исчез, потерял он его.

Вот такие приключения бывали у наших друзей. История эта так и просится на экран. Мы снимать хотели, да не случилось.

Через много лет Дима придумал для своих студентов «Транссиб» – путешествие по стране, с разговорами, попутчиками. Такая была перекличка, может быть, с той самой поездкой.

М.Б.: – Когда мы с Димой только пришли во МХАТ, был такой спектакль – «Мастер и Маргарита», там куча прекрасного народу играла. Так за два месяца летнего отпуска мы сумели сыграть его сто раз.

С гастролями объехали всю страну. С Камчатки – в Казахстан, из Казахстана – в Одессу, а оттуда – в Ригу. Это же был ещё Советский Союз, и ты понимал: не может быть, чтобы на одной территории жили такие разные люди. Потом, правда, всё изменилось.

Жили мы тогда только этими гастролями. Я вообще люблю ездить. И у нас был очень дружный и весёлый коллектив, который иногда менялся, но оставался весёлым всё равно. Но в то же время это была работа, и работа тяжёлая. Например, прилетаем мы на Сахалин, а там время другое. Сидишь на сцене и чувствуешь, что засыпаешь.

Или были мы на Камчатке, посёлок Октябрьский. Вокруг красота природы, посёлок уходит в море, дома стоят без стёкол, и крысы под ногами бегают. Женщины, работающие на рыбзаводе, в громадных сапогах и резиновых перчатках, потрошат рыбу, кругом под ногами эта рыбья кровь течёт нескончаемой рекой. Незабываемое зрелище.

Не забуду: играем мы всё того же «Мастера и Маргариту» и перед сценой крыса пробегает. А на первом ряду, широко расставив могучие ноги, сидит женщина и держит на коленях мальчика лет трёх. Оба серьёзно и внимательно смотрят спектакль, и в тот момент, когда начинает играть музыка, мальчик принимается размахивать в такт руками, как бы дирижировать. Причём так мастерски, явно ребёнок с незаурядным слухом, и здесь не найдётся таланту применения, если не уедет куда-то, ближе к цивилизации. Меня эта сцена так поразила. Вообще, люди всюду были замечательные.

В этих разъездах мы зарабатывали деньги на нашу жизнь.

Вы с Димой уже были женаты?

М.Б.: – Мы поженились на первом курсе. Почувствовали, что хотим быть вместе. Для меня всё было понятно. Правда, папа мой очень переживал: девочке восемнадцать лет. Замуж? Куда? Диме же было уже двадцать два года. Все друзья, все знакомые обрабатывали отца, уговаривали, он был очень против. А мама сказала как-то очень хорошо: «Выходи, а то потом будешь очень жалеть. Наверное, это твоя судьба».

Александр Феклистов, актёр:

– Женитьба Брусникиных в конце первого курса стала для нас всех абсолютным сюрпризом. Мы не замечали каких-то особых отношений между Димой и этой юной Машей. И только за неделю до свадьбы были приглашены. Наш сокурсник Паша Белозёров, которому я это объявил, конечно, ещё и в актёрской ажитации, просто рухнул на месте ничком назад. Это было так по-партизански – свадьба. Видимо, Маша как-то стеснялась – маленькая ещё была. Где и когда происходила их любовная история, я тоже не представляю – мы же занимались круглосуточно.

Ничего потом не изменилось в наших взаимоотношениях. Они съехались в какую-то крохотную квартирку, где мы ухитрялись тоже собираться. Садились в кружок и писали на магнитофон звуковые передачи про партизан и пр. Мы были внутренне очень оппозиционными. Прочли всё, что ходило в списках, перепечатывалось и выдавалось на одну ночь. «Архипелаг ГУЛАГ» нас просто потряс. После первого курса мы все поехали на Соловки. С нами были Гельман, Саввина, Анатолий Васильев, Николай Скорик. Жили мы там в школе. В кельях ещё сохранились надписи на камнях: «Умираю ни за что!»

Маша, у вас ведь сестра-близняшка? С замужеством ваши пути с ней разошлись? Или ещё раньше, когда вы решили стать актрисой?

М.Б.: – Юля поступила в иняз. У нас вся семья – журналисты-переводчики, и я должна была поступить туда же. Детская жизнь наша с Юлей зависела от того, есть ли школа при посольстве в стране, где работали родители. В Мексике, например, мы жили с родителями, а в Панаме уже нет. Нас отправили в Москву к бабушке с дедушкой. Воспитание происходило письмами, от этого любовь наша к родителям была огромной. Я писала письма с ужасными ошибками, но совершенно не переживала по этому поводу. А Юля была отличницей и страдала из-за меня. Хотя иногда и мне перед родителями бывало стыдно. Я вообще была такой задумчивой тихоней, наблюдавшей жизнь через окно.

Вы очень похожи с сестрой внешне?

М.Б.: – Да, и с годами, как ни странно, всё больше и больше. А в детстве нас даже дедушка часто путал, спрашивал: «Ты кто?» – и мы его обманывали.

Однажды, когда я училась на втором курсе школы-студии, Юля пришла ко мне, и её увидел Андрей Васильевич Мягков. Мы тогда репетировали «Ревизора». Это была безумно смешная работа. У публики в зале от хохота отлетали пуговицы. Феклистов был Осип, Козак – Городничий, я – Анна Андреевна, Яна Лисовская – Марья Антоновна. И вот на экзамене Мягков сообразил одеть и загримировать нас с Юлей одинаково. Фокус был в том, что я выходила из одной двери и тут же появлялась в другой, одетая уже по-другому. Публика совершенно обалдевала. Было такое ощущение, что я летаю, как фурия. Но Юлю вскоре сняли с роли, потому что она не могла «держать серьёз».

Попросту «кололась»?

М.Б.: – Да. Но такой опыт у нас был.

Училась я очень хорошо, и ко мне все хорошо относились. А когда мы закончили, Олег Николаевич Ефремов взял во МХАТ только мальчиков, из девочек – никого.

Почему же?

М.Б.: – Не нужны мы ему были. Так Дима попал во МХАТ. И за те два года, что я не была в театре, жизнь наша изменилась. Я родила сына.

Ну, уж тут точно всё ладно складывалось?

М.Б.: – Но психологически мне было очень тяжело. Казалось, что я выпала навсегда из этого круга. Я сейчас всегда привожу этот пример студентам. Кажется, что ты никому не нужен, что ты ничтожество. Если бы мне тогда сказали, что я пройду этот путь, от никому не нужной начинающей актрисы до профессора Школы-студии МХАТ, я бы не поверила.

Александр Феклистов:

– Мы хотели большего, чем имели во МХАТе. Но очень странно – мы не хотели для каждого из нас отдельной актёрской судьбы. Мы так сдружились, что даже отказывались от предложений сниматься в кино.

Так, Димка сказал однажды:

– Мне тут предлагают кино, но я сказал, что сниматься буду только с Феклистовым.

И мы так и снимались вместе в фильмах: «Отряд», «Лётное происшествие».

Индивидуальная актёрская карьера нас не интересовала. Мы говорили, например, что никогда не будем сниматься у Бондарчука. Мы внутренне отказались тогда даже от званий. В результате потом все всё получили, кроме меня. Какой-то остался такой юношеский сговор.

Когда заканчивали институт, уже начали репетировать самостоятельно. Было прекрасно, что дружба наша не разрушалась в ходе этих постановок. Амбиций ни у кого не было. Мы всё пробовали. Были в одинаковом положении. Если нам что-то не нравилось, мы не следовали тупо указаниям режиссёра, обсуждали это. Это абсолютно другой эффект. И метод другой. Но это не всегда можно повторить – надо иметь стопроцентное доверие друг к другу. Это было большое счастье.

Мы ходили вместе пить пиво и разговоры театральные разговаривать. И когда мы должны были уже обеспечивать свои семьи, мы начали ездить с антрепризой. Вот тогда и появился «Мастер и Маргарита». Дима, конечно, играл Мастера. Он всегда был героем и красавцем. Ему и по французскому ставили «пять», а мне «три», хотя он знал на три слова меньше, чем я.

Мы играли до четырёх спектаклей в день и потом каждый вечер собирались в номере у Брусникиных. Маша обычно где-то там спит – она же жаворонок, а мы совы. И обсуждаем всё.

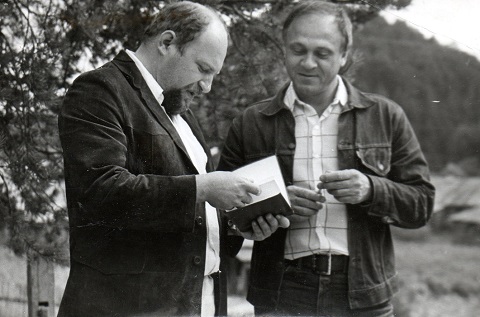

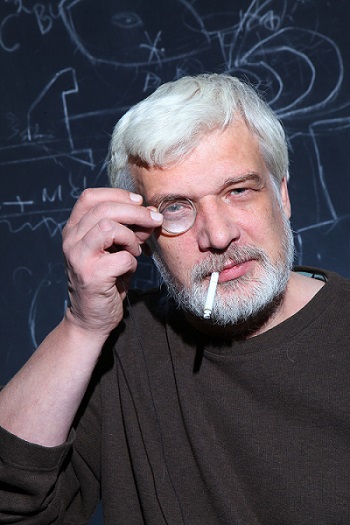

Дмитрий и Марина Брусникины

М.Б.: – Прекрасный мальчик Филипп у нас родился и рос. А оставалась с ним в то время, когда я преподавала, моя подруга, тоже актриса, Надя Перцева. А потом мы уехали в Балашиху к Диминым родным. Жили там и ездили каждый день в Москву на работу. А когда Филе исполнился годик, мои родители взяли его к себе в Индию, куда их послали по журналистским делам. Он там был с индийской няней. Через год вернулся, говорил по-английски с индийским произношением. Так, что Дима его совершенно не понимал, а я, как ни странно, понимала. И Дима бегал за мной: «Маш-Маш, что он сказал?»

Сейчас думаю: как мы могли такого маленького ребёнка отдать? Филя говорит, что в детстве он нас вообще не помнит. Какие-то люди приезжали и опять куда-то уезжали.

Но в два года он всё-таки был уже с вами?

М.Б.: – Увы. Он вернулся из Индии и сразу же поехал к другим бабушке с дедушкой – Диминым. Мы жили тогда с ними, но видел он нас снова наездами-наскоками. У меня была замечательная свекровь…

Как мне нравятся женщины, любящие своих свекровей!

М.Б.: – Она была уникальная женщина. Оба – Димины папа и мама – были уникальными, добрейшими людьми. Папа был военным, настоящий русский интеллигент, а мама – истинно русская женщина, на которых и держится наша земля. Это когда одновременно стираем–кипятим–подсиниваем бельё – обед готовим – за внуком следим. Она ведь всю жизнь моталась по гарнизонам. Везде была заводилой. Очень светлый человек. И очень мощный, на ней вся семья держалась. Два сына у неё – Дима и его старший брат Миша. По его стопам Дима и пошёл поначалу учиться в Московский институт электронной техники. Четыре курса там закончил, был физиком-теоретиком. И круг общения у него остался на всю жизнь ещё оттуда.

Ему было вообще очень много дано от природы. И я это понимала. Да и все это понимали. Он выигрывал во всех играх. Во всевозможных, буквально. В футболе он забивал самые закрученные голы. Он был невероятно музыкален, сам научился играть на гитаре, потрясающе пел. Ему всё очень легко давалось. Он был очень талантливым физиком и очень талантливым актёром. Вот дано ему это было, и всё.

Я знаю, что его очень любил Олег Николаевич Ефремов, который и сам был именно таким – ему было дано, и всё!

М.Б.: – Он его просто обожал. Это была какая-то невозможная любовь. Дима у него играл буквально всё. В нём была такая органика, которую Ефремов чувствовал как никто. Он был рождён актёром. Плюс ум, плюс темперамент, плюс красота. Он был очень социален. С молодости откликался на все события, будь то война в Афганистане или что-то ещё. Мимо него ничего не проходило. На третьем курсе Ефремов дал ему главную роль в спектакле «Путь», который делал Анатолий Васильев. И с тех пор он играл очень много. Все заглавные роли во МХАТе. Он тоже очень любил Ефремова. Но в какой-то момент в них, друзьях – Козаке, Феклистове, Брусникине, – проснулось желание создать свой театр.

И они, играя все лучшие роли во МХАТе, ушли делать театр «Человек»?

М.Б.: – Да. И Ефремов их отпустил, что самое невероятное! Довольно большую группу. Потом кто-то вернулся, кто-то нет. А Диму Олег Николаевич стал просто сам возвращать. В какой-то момент Ефремов мне сказал: ты ему передай, что, если он вернётся, я ему дам роль… Я даже уже не помню какую. И хотя Дима был человеком, заряженным на свободу, Ефремова он бесконечно любил и поэтому вернулся во МХАТ.

Помнится, у Ефремова в то время были два любимых актёра – Брусникин и Майорова… Но Лена трагически погибла.

М.Б.: – Она была гениальной актрисой. И трагической судьбы человек. Ходила по краю. Таким же был и Серёжа Шкаликов. Это организация души. Это такая судьба. Такой маятник – от крайности в крайность.

Актёрам такого плана, наверное, очень трудно для себя определять границы своих человеческих возможностей. Дима с Ромой Козаком – совсем иные люди, другие. Им удалось избежать этого?

М.Б.: – Конечно, они абсолютно другие. У них, похоже, любовь тоже возникла с первого взгляда. Они постоянно были вместе. Я не забуду, как сидят они вдвоём на лестнице в школе-студии, похожи невозможно, оба высокие, худые, с большими носами. Это было больше чем дружба, они составляли какое-то единое целое. И это при том, что были абсолютно разными и столько ссорились.

А когда Ромы не стало?

М.Б.: – Дима сказал мне тогда: мне без Ромы скучно… Дима пережил Рому на восемь лет. Я тоже до сих пор ощущаю потерю Ромы – роднейшего человека.

Александр Феклистов:

– У Маши всегда были очень сильные внутренние амбиции. Она всегда была очень уверенным в себе человеком. Практически это она запустила в 1997 году на телевидении знаменитый сериал «Чехов и Ко», 30 рассказов Чехова к 100-летию МХАТа. Мы с Димой написали сценарий и поставили, а играли в нём 65 наших актёров. Последнюю свою роль сыграл Олег Николаевич. Режиссёром в помощь нам дали профессионала, у которого нам предстояло учиться, но у нас был свой метод.

Тогда не было мониторов, и режиссёры не могли видеть, каков материал. Мы с Димой могли только представлять себе, как всё будет, и записывали это в сценарий. Потом мы примерно представляли, в каких цветах и откуда кто пойдёт. Всё это было в нашем воображении. Потом смотрели материал, и он нам никогда не нравился. Поэтому я больше никогда не повторял этот опыт. Понял, что создавать миры, как это умел делать наш кумир Тарковский, у меня никогда не получится. Но Димка, который был смелее и сильнее меня, пошёл дальше. Он стал снимать.

Он занимался всегда всем параллельно. Ставил спектакли. Преподавал. Снимал сериалы. Это была такая круговерть всю жизнь. Они с Ромой Козаком работали как проклятые. Во сколько бы мы ни расставались вечером, выпивая, наутро к девяти часам они шли преподавать. Я с ними выдержал только шесть лет – преподавал тоже. А они продолжили. То, о чём мы когда-то мечтали, – случилось. Диме удалось создать свою мастерскую.

Наши педагоги старались и пытались оставить нас свободными. Так вот, идеально это получилось у Димы. В силу характера и в силу внутреннего пофигизма.

Он же был сибаритом. Очень отдельным человеком. Но сущности настоящей он не изменял. Разделял жизнь на настоящую и на так называемые «тюри-пури». Что это? Капризы, не получится сегодня – получится завтра. Он это отметал. Он хотел всегда, чтобы было сегодня и очень горячо! Это очень важно!

Они с Ромой были запрограммированы на длительные ожидания и получали нужный результат. Этого в нашей актёрской природе нет, в них это присутствовало в силу их первого технического образования. Они это сохранили в себе.

У Димы не было никаких режиссёрских амбиций, и он приглашал к себе разных режиссёров. Он был очень сильным и от этого свободным. В его природе не было никакой ревности. У него была широкая душа.

Он абсолютно повторил подвиг своего учителя Олега Николаевича. Занимался исключительно театром, не сильно уделяя внимание своей семье, в классическом понимании, и сыну. Да и все мы так, к сожалению.

А Маша работала и работает больше, чем мы все, и так всегда. Читает по десятку пьес в день, бесконечно преподаёт, что-то придумывает.

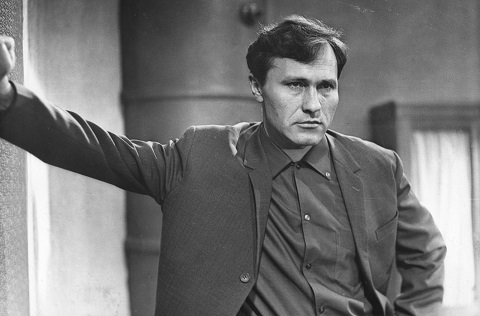

Дмитрий Брусникин

Игорь Золотовицкий:

– Я думаю, Димка пожертвовал своей актёрской карьерой, открыв для себя новый способ воспитания актёров. Через современный театр, как бы пропуская театральную классическую школу, сразу окуная их в действительность. Его мастерская стала уже брендом.

А Маша – скромница-скромница, но она мощнейший человек. Мне даже приходится как ректору иногда её сдерживать. Там такая нетерпимость к любой несправедливости! Кто бы мог подумать, что Маша – это олицетворение совершенно отдельного театра! Есть Мастерская Брусникина и есть Театр Брусникиной.

На сегодняшний день после ухода Димы она всё пережила и смогла взять на себя лидерство в «Практике», в Мастерской Брусникина. Очень органично встала на Димино место. Она сейчас и курс набрала. Во многих театрах идут её спектакли. Я понимаю, что, конечно, она таким образом и сама себя спасает.

У меня же и сын младший Саша теперь брусникинец, закончил четвёртый курс. Что говорить, я его никак не подталкивал в школу-студию, он сам выбрал себе наставника. И мы с женой долго не ходили смотреть его на сцене – боялись: вдруг стыдно будет? Но оказался на самом деле неплохим актёром. Счастлив, что учился у Димы.

Маша, каким вырос ваш сын Филипп?

М.Б.: – Он вырос самостоятельно, как я говорю. Сам решил поступить в Академию МВД, насмотревшись, наверное, в своё время телевизионных сериалов.

Вот это да! И вы его не отговаривали?

М.Б.: – Как можно? Я только Богу молилась, чтобы это всё побыстрей закончилось. Он работал «на земле» – в отделении милиции. Они только с отцом всё разговаривали о работе. И потом, отработав положенный срок, он пришёл к отцу.

В театр?

М.Б.: – Нет, в кино. Ведь Дима, когда десять лет не получал ролей в театре, решил самостоятельно освоить новую профессию – в кино. Снимаясь в сериале «Петербургские тайны», он очень подружился с режиссёром Пчёлкиным. И сознательно пошёл к нему вторым режиссёром. Учился у него. Вместе они сняли «Саломею», а дальше Дима стал снимать сам. Ему это было интересно. Кроме того, он зарабатывал деньги, содержал семью. В результате он стал и там мастером, снял роскошный сериал «Ищейка». Он же умел с актёрами работать очень живо и интересно. Это была ещё одна задача, которую он поставил и добился её решения. Не лежал и не сходил с ума по причине безделья и безденежья, а сам организовал себе работу и достойно её выполнял. И был успешен и в этой профессии.

Филипп после своего разочарования в роли оперативника пришёл к отцу администратором. И показал себя одарённым человеком в роли организатора производства. Сейчас он продюсер в крупной телевизионной компании. Серьёзный профессионал.

Женат?

М.Б.: – Да, у меня была не только замечательная свекровь, но сейчас и замечательная невестка Лера. Они дружили ещё со школы, поженились. И сейчас у них двое сыновей – семилетний Артём и маленький, родившийся через десять дней после смерти Димы. Его назвали в честь деда. Теперь у нас есть ещё один Дима Брусникин.

Александр Феклистов:

– На поминках Димы Маша подошла ко мне и попросила ввестись вместо Димы в спектакль «Блэк энд Симпсон». Это меня, конечно, ошеломило. Потому что в тот день, в день похорон, мне это представлялось совершенно невозможным. Я себе и представить не мог, что смогу что-то играть после Димы. Я считал, что спектакль надо закрыть, и всё! Пусть это станет легендой. Но потом посмотрел видео, я ведь до этого не представлял, о чём она говорит. Это спектакль режиссёра Казимира Лиске, который тоже погиб. Я не знал и партнёра Антона Кузнецова. Но я посмотрел видео и прочитал пьесу. И это меня покорило совершенно по качеству материала.

Было очень трудно вводиться. Все Димкины интонации автоматически попали в мой психобанк, и мне было трудно от них освободиться. Я посмотрел только один раз, больше себе не позволил. Материал щемящий, я учил его с комом в горле. Понимал, что это не соревнование с моим дорогим другом. Это просто сохранение спектакля. Поэтому люди, которые видели с Димой, понимают, что это совсем другое. И Маша одобрила его.

Так что жизнь Димы продолжается.

…Дима последние спектакли играл уже будучи больным, с палочкой. Но никто не знал, что он так тяжело болен. Даже я. Я ему звонил недели за две до его смерти. У него был плохой голос. Но мы же редко виделись и не часто переговаривались. Поэтому сейчас нет такого острого чувства его ухода. У меня ощущение, что мы скоро увидимся.

А тогда я позвонил, спросил, как он себя чувствует.

– Ты что-то знаешь? Откуда?

Но я ничего не знал.

– Да нет, ерунда, со спиной что-то.

Как-то он берёг всех. И не хотел, конечно, пускать в эту ситуацию жёлтую прессу.

– А почему у тебя такой голос?

– Да я тут дремал… Вообще, надо переходить на тренерскую работу, потому что мы старые стали, – сказал он, посмеиваясь. – Я хочу ввести кого-то в этот тяжёлый спектакль. Не получается.

Но я тогда так и не понял, что он имеет в виду, и не придал этому значения.

Я же не понимал, что он собирается помирать. А он понимал, видимо…

Когда я потом это всё соединил после предложения Маши, я понял, что это была Димкина воля. Завещание его. Так и не смог отказаться. И счастлив.

…Не так давно, в ночи, мне понадобился какой-то контакт в телефоне. Я начал искать, а он сам по себе обновился год назад и удалил идентификацию номеров. А у меня есть такая, не знаю уж, хорошая или плохая, традиция – я удаляю контакты умерших из телефона сразу. Чтобы не натыкаться и не расстраиваться. Полез в вотсап и наткнулся на какой-то чат. Я не знал, с кем я говорил, и вскоре понял, что это Дима. Чат остался в вотсапе.

Я, конечно, впился в этот чат и стал его смотреть. Вдруг увидел в нём звуковое письмо от Димы. Включил. А там было только его дыхание и пыхтение. Наверное, он не на ту кнопочку нажал – он не очень жаловал всякие гаджеты.

Такой абсолютный привет с того света…

Я, конечно, об этом всём сразу же написал Маше. А она сказала: «Видишь, как, а я всё время жду, чтобы какое-нибудь общение произошло – во сне или где-то. Но не происходит. А тебе вот так повезло»…

Он был необычайно благородным, добрым и ещё – большим человеком с нежнейшими объятиями. Это вспоминают буквально все, кто был с ним знаком. Он обнимал человека, здороваясь, прощаясь, поздравляя его с чем-то. И объятие Брусникина было не просто нежным, но и каким-то охранным. Оберегом. Казалось, что такой человек всегда придёт тебе на помощь, защитит в трудную минуту. И это даже смущало порой: достоин ли я такого объятия? Представляю, если он чужим людям передавал столько своей энергетики, столько чувств, каким он был для близких…

М.Б.: – Он был уникальным человеком. От природы, конечно, и ещё сам себя воспитал. Я помню, с молодости он был всегда очень сильным, очень мужественным, невероятным оптимистом. Всегда огромное количество друзей. С возрастом проявилась огромная жизненная сила и одновременно снисходительность к людям. И он, выбирая между минусом и плюсом во взаимоотношениях с людьми, всегда выбирал плюс. Пытался видеть хорошее.

Таких мало. Трудно говорить об этом…

Я проживаю это время без Димы по-разному, пытаясь держать себя всякими подпорками. Но то, что он вообще никуда не ушёл от меня, он всё время со мной, – это точно. А когда ты ропщешь, поднимая внутри себя вопрос «за что?», и прокручиваешь все эти мысли о несправедливости и жестокости жизни, всё перекрывается мыслями другими: тебе было дано столько счастья – сорок лет бесконечного счастья…

фото: Екатерина Цветкова/PHOTOEXPRESS;Василий Егоров/ТАСС; Виктор Горячев