К столетию Булата Окуджавы редакция Story попросила нашего летописца Леонида Бахнова, золотое перо, написать об этом легендарном человеке. Выяснилось, что когда-то, почти 30 лет назад, он уже это сделал. Когда Окуджава был еще жив…

Предисловие

…Если бы мне лет в 14-15 (а мне было именно столько, когда я впервые услышал песни Булата) сказали, что когда-нибудь случится этот юбилей, я бы не очень поверил. В том смысле, что оно, конечно, всяко бывает, но цифра казалась такой невообразимой – тут что сто, что двести, а что и сразу пятьсот! К тому же и голос, и песни были такие, да к тому же записанные-перезаписанные на тогдашние магнитофоны, что никуда и никогда они не денутся, так и будут хрипеть до скончания века.

Собственно, так и получилось. Разве что звукотехника нынче другая.

Но годы шли. И даже десятилетия.

Забрезжила Перестройка. Имя Окуджавы встало в ряд вполне упоминаемых, выходили сборники стихов, книги прозы и, представьте себе, даже долгоиграющие пластинки с его песнями.

На глазах упразднялась необходимость прибегать к осточертевшим табу и умолчаниям.

И вот тут я решил наконец-то написать об Окуджаве то, что думаю о нем на самом деле. Тотчас же подоспел случай: в журналах были опубликованы сразу три его автобиографических рассказа: «Уроки музыки», «Девушка моей мечты», «Искусство кройки и житья». Вперед!

В общем, засел за текст. Думал, это будет рецензия страничек на восемь машинописного текста. О чем и договорился в «Знамени» с редактором отдела критики Валеской Турбиной. Ну вот. Пишу, значит, вдохновенно эдак пишу, и гляжу, дело-то идет уже к печатному листу на той же машинке: а это, кто не в курсе нашего редакционного жаргона, будет уже не каких-то там жалких восемь страниц, а что-то около тридцати. 26 с половиной, если быть точным.

Перекрестился, трусы надел, отнес в редакцию.

И – тишина. Жду-пожду с утра до ночи и тем временем написал стишок. Который нашел пару лет назад в своих завалах:

Не для денег, не для славы

Я пишу про Окуджаву,

А пишу я про него

Из искусства одного.

Я скажу про Окуджаву,

Что приемлю его право

Как он дышит, так писать –

Пусть его, едрена мать!

Ежли ж Турбина Валеска

Станет шибко возникать,

Я статью свою в отместку

Лакшину всучу читать.

Если ж это не поможет –

Значит, так тому и быть –

В месте сумрачном, отхожем

Пребывать ей надлежит.

Но гасить надежды пламя

Не велит нам наш кумир,

И надеюсь я на «Знамя»

Более, чем на сортир!

Ну, надежды надеждами… Набрался смелости, пришел в «Знамя». Редакция тогда еще на Тверском находилась. Гляжу, мне навстречу идут Бакланов, Карякин и Лакшин. Все в синих рубашках с короткими рукавами, спортивные, энергичные.

Прорабы Перестройки! (подумал я, прямо вот без тени иронии). Тем более они наверняка только что обсуждали будущую карякинскую публикацию про Жданова, которая нашумит ой-ой-ой! (на это я уже потом, задним числом подумал, когда публикация вышла). Подошел к Лакшину (Бакланов сделал его своим замом), тот меня позвал в свой кабинет. Усадил на стул. Сел рядышком. Стал говорить.

И вот сижу я, значит, на этом стуле, не рыпаюсь и чувствую себя так, будто подо мной зубоврачебное кресло. И даже на подлокотники хочется опереться, хотя их нет. А Владимир Яковлевич с совершенно дантистскими интонациями говорит:

– Так сколько у вас там страниц? Больше двадцати? Да вы с ума сошли! Подумайте, какое время! Все гремит, клокочет – а вы про какого-то барда! Ну, хорошо, четыре страницы. Ну, четыре с половиной! Это мы напечатаем. А огромная статья! Статья, не рецензия…

Так я от него и ушел. Вышел на Тверской бульвар. А мне навстречу из «Нового мира» мой старый друг Сережа Костырко. Земля ему пухом, только что, на днях, похоронили…

Выслушал, говорит: «Дай почитать». Я дал. Звонит эдак через неделю: «Виноградов (Игорь Иванович, был у них тогда зав. отделом критики), сказал, что берем».

И таки взяли! Через несколько месяцев я держал номер со статьей в руках. Ни единого слова не сократили!

…Честно сказать, я долго сомневался, стоит ли реанимировать столь давний текст? Журнал «Новый мир», № 10 за 1987 год – господи, да когда же это было! Но, отдав дань сомнениям, все-таки решился. Почему?

Ответ не так сложен.

Просто подумайте, что это было за время. Булату Шалвовичу еще 10 лет предстояло работать, писать автобиографическую (и не только!) прозу, горькие стихи последних лет. «Упраздненный театр», получивший впоследствии Русского Букера, еще лежал в столе. До памятника на Арбате должны были пройти годы и годы, как и до Музея Окуджавы и до «круглых столов», посвященных его творчеству. И до той беспощадной травли, которой его подвергало новое поколение «творческой молодежи», и которой он наряду с другими «шестидесантниками» якобы не давал прохода в литературу.

О чем мы думали, за что боролись, о чем мечтали в те далекие уже годы? Посвящая эту публикацию юбилею Булата Шалвовича, заодно вспоминаю и те надежды, которым многие из нас предавались.

Вспомните и вы, дорогие друзья.

Будь здоров, школяр

Окуджава пишет автобиографическую прозу. Это, впрочем, давно не новость.

Первая вещь такого рода – «Будь здоров, школяр» – появилась на заре шестидесятых, в те самые времена, когда множились, переписывались, начинали шествие по стране его ранние песни. Голос поэта с тех магнитных лент звучал хрипло и глухо, продираясь сквозь наложившиеся друг на друга магнитофонные шумы, как сквозь пелену или специальное заграждение.

Сохранились ли они, эти ленты? Мне бы хотелось, чтоб сохранились. Чтобы кто-нибудь из родившихся сегодня, смог бы, когда дорастет, взять и послушать Окуджаву не на пластинке и не в видеозаписи, а именно так, как его начинали слушать мы – замолкая, напрягаясь, силясь одолеть шумовую преграду.

Только расслышит ли он, житель будущего, в этих вполне технических помехах шум времени? Расслышит ли нас, для которых эти шумы и хрипы были естественным продолжением ровно-недоброжелательного шума критики, раздраженной в Окуджаве всем – от гитары до идеологии – особого шума умолчания?... Сумеет ли понять, зачем мы так напрягали слух и таскали друг другу катушки с записями? Какие такие струны наших душ отзывались на «Бумажного солдата», «До свидания, мальчики...», на «Дежурного по апрелю»?

Почему поэт нам так был нужен?

...На титульном листе сборника «Тарусские страницы», куда вошла повесть «Будь здоров, школяр», стоит дата: 1961 год.

Восемь лет прошло с того мартовского утра, когда все газеты поместили траурный портрет генералиссимуса на первых страницах.

Пять – с речи Хрущева на ХХ съезде. И совсем немного осталось до той печальной памяти встречи в Кремле, когда глава партии и правительства обрушит высочайший гнев на творческую интеллигенцию.

Да, специфическое было время, «сложное и противоречивое», как принято говорить.

Потом его, это целое десятилетие жизни страны, станут замалчивать, обходить как заминированную зону. Борис Слуцкий напишет стихи: «Десятилетье двадцатого съезда, ставшего личной моей судьбой, праздную наедине с собой»...

Но к читателю они придут спустя еще двадцать лет, когда поэта уже не будет в живых. Молодежи, чье гражданское возмужание пришлось на те годы, когда приоткрылась жестокая правда о недавней истории, будет предписано ее, эту правду, забыть, а вместо нее помнить что-то совсем иное. Думаю, драма этого поколения еще ждет своего художника, во всяком случае, пока мы в полной мере не осознаем, как отразилась на нас, к чему привела эта подмена, трудно будет двигаться дальше.

Но все это – позже, потом. А пока – начало шестидесятых, «Тарусские страницы», «Будь здоров, школяр». И я, еще в буквальном смысле школяр, читаю эту повесть. Сложные чувства бродят в моей душе…

И вот в этом месте я чувствую себя обязанным принести некоторые извинения. Дело в том, что я собираюсь обратиться к собственному тогдашнему восприятию. Как мне кажется, оно может кое-что прояснить в характере того времени.

Итак, представьте себе подростка лет 14-15-ти. Он ходит в кино, смотрит телевизор, читает книги. Ему знаком образ Настоящей Войны и образ Настоящего Героя. Есть, понятно, и иные источники информации – взрослые, почти в каждой семье кто-нибудь да воевал. Но – странное дело – очень трудно представить этих дядь Вить на той, Настоящей Войне, где рвутся снаряды, летят под откос поезда, падают раненые и убитые, а бойцы все равно идут в атаку.

Какие-то они, эти дяди Вити, не такие, какие-то недопроявленные, как это бывает на фотографиях, нечеткие. Может, дальние родственники тому, Настоящему Герою, причем из тех, которые вовсе не жаждут признавать почетного родства. Мне, во всяком случае, не приходилось от них слышать о подвигах, все больше о смешном рассказывали. Или о госпиталях. И здесь, если послушать, немало забавного происходило.

Что за странный сговор? Иногда казалось, что они просто не дошли до Настоящей Войны. Остановились в другом месте.

Так вот, окуджавский школяр очень напоминал тех, не дошедших.

«– А где немцы? – спросил кто-то.

– Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым».

Вот так до самого конца: немцы – «там», школяр «здесь». Ни одного не увидит!..

А как странно написана эта вещь! О войне – в настоящем времени. Фразы простые, короткие. И повторяются, бывает, в одном абзаце по нескольку раз. Туманно как-то, зыбко. Будто всё, что происходит со школяром, происходит с ним не вполне наяву, а в полусне будто. Словно не доблестный подвиг служения отчизне вершит он, а как щепку в водовороте, крутит его, несет куда-то, то с головой накроет, то вытолкнет: где я? что я? я ли это? – и снова крутит...

А его отношение к смерти? «Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и всё?»

Разве такие мысли украшают солдата?!

И потом – война вершилась взрослыми, суровыми людьми, так ведь? (Вспомните типовые «военные» фильмы тех лет: фактически их герой не имел права на возраст: на войне он должен был быть солдатом, типическим героем в типических обстоятельствах; молодость же – читай незрелость – в число типических обстоятельств не входила.)

Что же школяр? Юнец! О чем он только думает – бог ты мой! Сапоги бы ему... Ушанку... Ложки вот нет – потерял… Будто бы нет ничего важнее! Да и другие вояки ничем не лучше.

И еще: война — это же вроде налаженного производства. Порядок, четкость. И гибнут, и получают ранения на войне не просто так, а со смыслом: либо за отвагу – герой, либо за малодушие – струсил.

А в «Школяре»? Сплошная неразбериха. Школяр, понимаешь, ответственное задание выполняет, несет командиру полка важный пакет. И при этом – «Черт его знает, где он, этот командир полка!». Как же так? Доставил, жизнью рисковал, а в ответ: «Скажите вашему командиру, чтоб он таких донесений больше не посылал». Едут на базу за минометами, а получают сапоги и бочку вина. Еще и выпивают по дороге. Хороши! И гибнут, и ранения получают как-то не героически, ни за что вроде…

Не то чтобы я не понимал такого героя – и понимал, и сочувствовал, и даже родственную душу в нем находил. Только непривычно все же... Слишком уж он получался как мы, слишком уж по-современному думал, по-современному был откровенен и даже – представьте! – от неопытности в любви мучился так же, как многие из нас. Мы понимали друг друга, вот что!

А одежда? Господи, да он же все время думает, что на нем. Как он выглядит со стороны. «Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это должно быть очень смешно… Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели…А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо – аппарат Лейка» — это так он мечтает о мирной жизни? Стиляга!

Неужели они были такими? Отцы, столь похожие на детей? Вроде бы это подтверждало казенный взгляд на знаменитую в те времена проблему: в нашем обществе не может быть конфликта между поколениями, – но подтверждало с очень уж неожиданной стороны. Ведь это дети должны были быть похожими на отцов, не наоборот...

Будьте безжалостными

Словом, читая «Школяра», я все время раздваивался: верил, что так могло быть, и знал, что так быть не могло, потому что должно быть по-другому. Наверное, мое восприятие повести Окуджавы было наивным, но вот что в этой наивности было от возраста, а что – от железобетонных стереотипов, от тех мерок, с какими подходили к искусству и воздействие которых ощущал на себе и млад, и стар?

Для убедительности процитирую два очень типичных отзыва на «Школяра», принадлежащих А. Дымшицу и А. Метченко, хотя написаны, что тоже характерно, будто одной рукой.

«…Его (Окуджавы) героя нельзя назвать иначе, чем героем в кавычках. Он совершенно лишен идеалов, он не боец, а существователь.. . В этом произведении нисколько не выражена историческая миссия нашего народа на войне, нисколько не показано созидательное служение воинов Отчизне и социализму… Невозможно поверить Б. Окуджаве, что он представляет собой комсомольца, юного советского воина, участника трудной, но общей народной борьбы... И таким же маленьким эгоистом и индивидуалистом «школяр» остается до конца повести… Повесть Б. Окуджавы не только далека от главной линии развития нашей литературы, но вообще не имеет ничего общего с литературой социалистического реализма».

«…В некоторых произведениях тема героизма, величия подвига советского народа оттесняется «жалостными» пацифистскими настроениями. Такова лирическая повесть Б. Окуджавы…Тяжелое впечатление оставляет оправдание страха перед смертью, обнаженные в своем эгоизме признания лирического героя, что главное для человека - остаться в живых». «Философия» повести ясно выражена во вступлении: «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло». Читаешь и думаешь: неужели автор не понимает, что он оскорбляет память тех, кто своей смертью спас живущих сегодня, в том числе и его самого? К сожалению, подвиг народа, нравственные критерии поведения человека мало интересуют автора».

Чувствуете незримое присутствие Настоящего Героя? Чувствуете а т м о с ф е р у, в которой вершилась любая попытка смягчить его суровые черты, придать им чуточку человечности?

Но самое интересное, что приведенные оценки верны. Верны, если исходить из того, что в каждом отдельном произведении должна быть выражена, ни больше, ни меньше, «историческая миссия» народа на войне.

Конечно же, Окуджава п о д с т а в и л с я.

Но не теми двумя-тремя цитатами, за которые дружно, как по команде, ухватились критики, по команде же обрывая автора на полуслове.

Т а к а я война, т а к о й герой, т а к а я искренность не принимались. Обвиняя повесть (а заодно и автора) в отсутствии гражданственности, навешивая на героя всякие ярлыки, никто почему-то не обратил внимания на тот скромный факт, что гражданский, патриотический долг школяр выполняет самым добросовестным образом. Несмотря на внутренние страхи и даже ужас перед смертью.

То есть воюет. Ни от чего не отлынивает. Даже готов пофорсить храбростью.

Такого будничного героизма, признанного в наши годы, тогдашние критики никак не хотели принимать.

«Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите...» – этого мотива они в упор не слышали, а вот «постарайтесь вернуться назад» – это им понятно, это – «эгоизм», «индивидуализм», «пацифизм»…

Мертвым не больно

Но, спрашивается, зачем я так долго говорю об этой ранней повести? Теперь, когда мы столько о войне прочитали, когда та истина, что солдатами не рождаются, сделалась как бы начальным, априорным этапом наших познаний, зачем все это?

Но я – даже не об Окуджаве. Я – о времени. О том, какую крепкую стену пришлось ломать писателям, отстаивавшим право на собственное видение, право говорить по-своему и свое. (Отмечу примечательную деталь: раннего Окуджаву никогда не ругали отдельно, всегда вкупе. То с Юрием Казаковым, то с Ириной Грековой, то с Василем Быковым – ему положительно везло на компанию). Неверно было бы думать, будто взгляды процитированных мною критиков не имели поддержки читателей. У такой критики было немало единомышленников, причем не только из числа ортодоксов. Да и мало ли таких читателей, которые соглашались (и соглашаются): на войне, действительно, еще и не такое было, только зачем же все тащить в литературу?

И до сей поры раздается: одно – «правда факта», другое – «правда явления». Литература должна нести «правду явления», очищенную от «правды факта». Так получается...

«Тот «реализм», который выкристаллизовался в разбираемой нами повести, – «такой «реализм» убивает правду» – это уже не об Окуджаве, это о «Мертвым не больно» Василя Быкова. И сказано, кстати, уже в иные, более близкие к нам времена Борисом Леоновым.

Нет, что ни говори, критика все-таки делает свое дело! Признаюсь: листая пропыленные журналы, читая критические статьи, я вдруг поймал себя на ощущении, что поддаюсь завораживающей музыке проработочного шаманства и уже во мне зреет праведный гнев против нарушителей.

Как тут не понять, почему столько лет мыкался Вячеслав Кондратьев со своим «Сашкой», почему фильм «Проверка на дорогах» полтора десятилетия лежал на полке, почему лишь сейчас мы знакомимся с заветной рукописью Константина Воробьева…

Сегодня, говоря о высоком гуманизме того или иного писателя, нельзя, мне кажется, забывать, как этот гуманизм пробивал себе дорогу. И что изменял в нас самих.

Доброта, жалость, ласка…

…В том самом 62-м году, когда критика отлучала Окуджаву от социалистического реализма, один из журналов писал, например, следующее:

«Уже кое-кому показалось, что пришла пора реабилитировать припахивающую ладаном идейку всепрощающей любви».

И в качестве примера приводил фразу из напутственного слова, предваряющего публикацию стихов Марины Цветаевой в тех же «Тарусских страницах»: «Любовь объясняет всё, так же, как и прощает многое, если не всё».

Такая вот провокация...

В «Вопросах литературы» на круглом столе, собравшем многих писателей и критиков, самым серьезным образом был поставлен вопрос: «Доброта, жалость, ласка... а из словаря ли это подлинного гуманиста?»

Из всех выступавших одна Ольга Берггольц решилась ответить на него твердо и безбоязненно: да, доброта, любовь, честность, верность – превосходные человеческие категории. Она говорила и о «расчеловечивании» литературы:

«Тенденция расчеловечивания литературы… действовала в эпоху культа личности. Тенденция эта во многом удалась, не надо этого скрывать».

«Расчеловечивание» – вот оно, это слово! Годами, десятилетиями внушалось, что нет и не может быть ценностей общечеловеческих. Ты – гражданин нового общества?.. Нет, подожди! Тебе еще надо выковать из себя этого гражданина, выкорчевать остатки прежней морали. И помни: нравственно только то, что служит нашим интересам. Будь бдителен! Думай, прежде чем подумать – может быть, твоя будущая мысль окажется на руку классовому врагу!.. Твоими помыслами руководят жалость, совесть, любовь к ближнему своему? Учись распознавать классовую сущность – и ты увидишь, что в нынешних условиях жалость – это ненависть и беспощадность. Таков был словарь «подлинного гуманиста»... Действительность тебе кажется не столь прекрасной, как ей предписано быть? А какими глазами ты на нее смотришь?..

Литературе в этих условиях надлежало подменять собой действительность, а читателю – «учиться» у литературы, верить в эту, подмененную и подогнанную действительность: больше чем в ту, которую он видит собственными (не чуждыми ли?) глазами.

Но если за несоответствие реальной действительности предписаниям в ее адрес ответить было некому, то за грехи «отраженной» (а в теории по крайней мере литература все еще была призвана «отражать») действительности ответчик находился тут же – вот он, «очернитель»!

«Сейчас это ушло, хотя, мне кажется, остались некоторые пережитки», – завершила свою мысль Ольга Берггольц.

«Пережитки», как мы знаем, оказались живучими. Растопить сердца людей, ощетинившихся «подлинным гуманизмом», привыкших любое, свое и чужое, побуждение воспринимать в свете раз и навсегда обострившегося международного положения, воспитанных в недоверии и бдительности, вернуть им свет любви – задача очень непростая.

Одиночка с гитарой

Понятно, что на этом пути Окуджава был не одинок – время показало, что работал он в принципе в том же русле, что и ряд других поэтов военного поколения – Самойлов, Слуцкий, Левитанский, Межиров, Винокуров. Но это сейчас легко выстраивать шеренги из имен, а тогда, на заре шестидесятых, он воспринимался едва ли не как одиночка.

Правда – с гитарой. Может, в силу особых качеств этого голоса, его теплоты, мягкости, домашности – всего, чего так не хватало, – он был слышнее других.

Не думаю, чтобы Окуджава сознательно ставил перед собой задачу вернуть литературе человечность. Слишком уж это громко.

Его задачи, мне кажется, были конкретнее и скромнее.

Каждый пишет, как он слышит.

Каждый слышит, как он дышит.

Как он дышит, так и пишет.

– это лежало в его «копилке» уже в ту пору. Вот это право художника, данное ему природой («так природа захотела») и ставшее обязанностью перед людьми, он и старался реализовать на практике.

Своим голосом пел свои песни.

На что не могло не откликнуться общество, начавшее сознавать, что оно состоит из людей.

Ценности, которые он воспевал, по сути, были не новы. Любовь. Милосердие. Братство. Надежда. Все то, что объединяет, не посягая на индивидуальность. Потому что индивидуальность – это то драгоценное качество, что дано нам от природы, и сохранение его – естественный путь к пониманию родства с д р у г и м и. То есть он предлагал в о з в р а щ е н и е – к тому, что мы знали, да забыли.

Куда влечет тебя свободный ум

Вдумывались ли мы, тогдашние подростки, в существо идеалов, вдохновлявших Окуджаву? Наверное, нет. Что-то, конечно, чувствовали. Притягивало другое. Удивительная о т к р ы т о с т ь.

Вот он – я. Не слишком удачливый, иногда смешной, иногда нелепый. С кем не бывает? Но это – я.

Вот – война. Может, ваша война была другая. Но это – моя война. Вот то, во что я верю. Возможно, моя вера вызовет у вас улыбку. Но это – моя вера. И ничего со всем этим не поделаешь...

Вызывала восхищение редкостная, сейчас я бы даже сказал, п р о с т о д у ш н а я независимость. Поддакивать, гусей дразнить – это все не по нашей части. «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю», – вот это по-нашему, совсем другой разговор.

Может быть, главное, чему читатель учился у Окуджавы – не пугаться в себе ч е л о в е к а.

…Прошли годы. Спустя полтора десятка лет выпустили первую большую пластинку Окуджавы, узаконившую его существование в качестве барда. Потом вышла другая, третья. Прошло четверть века. Менялась погода на дворе. Установилась долгая, казалось, бесконечная серая осень, барометрам было велено показывать «ЯСНО», а шум дождя, если не продирать глаз, очень легко было принять за долгие, продолжительные аплодисменты. Много воды утекло...

А Окуджавы все это будто и не касалось. Никакие погоды. С удивительным достоинством он оставался верен себе. Не суетился, не размахивал руками, не стремился доказывать, убеждать. Песни, стихи, романы, киносценарии… Что-то очень знакомое, хрестоматийное приходит на память.

Ах, да: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум», – похоже, в наш иронический век поэт всерьез воспринял сию заповедь.

И из собственной судьбы я выдергивал по нитке

А «свободный ум» все более властно влек туда, в век минувший. О причинах такого «ухода в историю» Окуджава избегал говорить, старался откреститься и от звания «исторического писателя».

«Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Или, как он однажды заметил: «Я не пишу исторические романы – пишу себя».

Не было ли в этом демонстративном нежелании открывать перед публикой дверь в творческую лабораторию некоторой рисовки? В наше ли время, когда механизмы творчества разглядываются едва не под микроскопом, писателю утверждать, будто он не ведает, что движет его пером, будто не рассчитывает ни на какую общественную п о л ь з у! Что ему стоило хоть словечком обмолвиться о «связи времен», о том, что «уроки прошлого – школа для настоящего»? Думаю, все это объясняется одним старинным понятием – целомудрие. Чем копаться, почему это «свободный ум» влечет в ту, а не в другую сторону, – не достойней ли промолчать?

«Так природа захотела. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить».

Как бы там ни было, из нашего века, по крайней мере, в прозе, Окуджава, казалось, «выпал» окончательно. И вот – вернулся. Причем вернулся в самые драматичные времена.

К годам своей молодости – к войне! К трудным послевоенным годам. Три небольших, в общем-то, рассказа: «Уроки музыки», «Девушка моей мечты», «Искусство кройки и житья». Но, как мне кажется, разговор о них важен. И не только в контексте творчества Окуджавы, но в свете тех нравственных представлений, которые нынче все прочнее утверждаются в нашей жизни.

Недавно критик Н. Крымова назвала Окуджаву так: утешитель. По-моему, лучше не скажешь. Но ведь утешительство – это не просто дар. Утешителем нельзя родиться, им можно стать, познав до глубины человеческую душу, через многое пройдя, многое испытав. А во многом знании, как известно, многие печали…

Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки

Мне кажется, последние рассказы Окуджавы помогают понять, в чем можно искать истоки его особого свойства – «утешительства» – точно названного критиком.

В их герое мы без труда узнаем характер знакомого нам школяра. Только писан он, пожалуй, чуть иными красками, с иной глубиной.

«Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени», – начинает Окуджава «Уроки музыки».

Этим мотивом, этой мелодией «другой жизни», понимаемой нынче уже не без труда, окрашены все его рассказы.

«Да и самого себя вижу почти условно: так, некто семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча... ».

Все эти реалии действительно еще слишком общи, чтобы оживить ту реальность. Оживает она благодаря м у з ы к е. У каждого из нас, наверное, свой ключ к ларчику под названием «память» – у одних цвет, сочетание цветов, у других запах. У Окуджавы – музыка. Не в смысле того или иного запомнившегося мотивчика, а в другом, более широком:

«Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки» – в этой поэтической строке среди прозаического текста «Уроков музыки» Крымова, кстати, точно угадала будущую песню!

Этот рассказ – о том, как муштруют новобранцев перед отправкой на фронт, – пронизан изнутри идущей музыкой. Мелодии переплетаются, взаимодействуют, звучат то в унисон, то глушат одна другую.

Встать! Лечь! По-пластунски! Брюхом к земле, так и так! – это одна мелодия, пронзительная, горькая, оглушающая, наполненная сопеньем, звоном, чавканьем осенней грязи под сапогами. Но не затоптана, еще звучит в юных душах иная музыка, едва слышная музыка домашнего тепла, музыка невозвратного.

Музыка становится той силой, которая «командует людьми»; думаете, это по своей воле сержант Ланцов, обучающий новобранцев, вот-вот разразится непечатной бранью? Нет, это в его груди... «накапливается знакомый мотив», который спустя минуту-другую пойдет «разливаться по учебному полю». Новобранцы, в свою очередь, не просто «сопротивляются» грубости и унижениям – они ищут «гармонии», пытаются «примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые дикие мелодии с иными нотами, еще трепещущими в их душах».

Но все ощутимее становится мотив, идущий из будущего – музыка передовой, «музыка атаки». Музыка судьбы…

Смысл ее можно понять лишь сквозь магический кристалл времени.

«Школяра» от описываемых событий отделяло пятнадцать лет. Теперь дистанция увеличилась более чем вдвое. По-другому стал видеться и герой. Отношение к нему в принципе не изменилось – появились новые ракурсы.

…От сержанта Ланцова вдруг приказание: вот вам десяток новеньких, позанимайтесь.

Погоняйте-ка их строевым, понимаешь…

Молодой нерадивый боец Акаджав ошарашен. Как, почему? Ланцов не шутит? Перед ним – «десять стариков лет по тридцать пять». Особенно выделяется невоенным видом один, с красным увесистым носом на синем лице, ему под сорок.

И вот происходит превращение. Мальчишка, только что презиравший и ненавидящий Ланцова, начинает стремительно расти в своих глазах и дорастает до… Ланцова же!

«Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать!..» Не только ланцовские замашки и интонации, но и взгляд совершенно сержантский. «Подтянись! – кричу тому, с красным носом: из-за него теряется строгая линия» ... «Сутулый, в грязных ботинках пожилой обозник… Ты у меня досмеешься». И вот уже отыскано место на плацу – самое истоптанное, где мокрый снег перемешан с грязью, и громогласная команда: «Ложись! По-пластунски, марш!»

А о чем же он думает, новоиспеченный командир? Ему грезится лицо чуть ли не самого бога – лейтенанта Федорина, озаренное улыбкой, как бы посрамляющей сержанта Ланцова.

Вам он несимпатичен, этот халиф на час?

Все правильно. Но…Читая этот эпизод, испытываешь не отвращение, а понимание. Потому что он пронизан иронией, потому что автор не дает забыть, что речь идет о семнадцатилетнем «петушке», который оттого и петушится, что сам чувствует себя петушком: только и следит – не смеются ли над ним?..

Спустя сорок лет Окуджава вовсе не склонен обелять себя в этой ситуации: наверное, ему что-то пришлось перебороть в себе – ведь психология-то холопская, как ни крути! – но, разоблачаясь таким образом перед читателем, он, Окуджава, тем самым предлагает и ему, читателю, быть столь же откровенным перед самим собой, внимательно вглядеться в собственную душу, а уж потом решать: судить ли обвиняемого по строгости закона? Ила отпустить с миром, пусть учится уму-разуму?

Речь идет о таком прекрасном человеческом понятии, как с н и с х о ж д е н и е. Надо было, я думаю, многое понять в людях, чтобы, во-первых, признаться в этом грехе, во-вторых, его отпустить.

Многоголосие

…Растет дистанция – иным становится сектор обзора. Видишь уже все поле, а не только фигурку на нем. Если автор «Школяра» – воспользуемся вновь музыкальной терминологией – слышал в основном все-таки «партию» персонажа, то нынешние его рассказы обрели подлинное многоголосие. В «Уроках музыки» партия Ланцова или «Красноносого» столь же полнозвучна, как и партия юного Окуджавы.

То же можно сказать и о персонажах «Девушки моей мечты». Время действия рассказа обозначено точно: 1947 год. Двадцатидвухлетний студент Тбилисского университета встречает маму, с которой был в разлуке десять лет.

«Было несколько фотографий…Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный».

Перед нами опять-таки герой по-человечески очень понятный. Читателю как бы ничего не стоит поставить себя на его место. Вот он мчится на вокзал и, понятно, испытывает страх: не узнать маму в вокзальной толпе, н е р а з r л я д е т ь ее в какой-нибудь старушке. Вот он мечтает, как в первый же вечер одарит ее самым прекрасным – фильмом «Девушка моей мечты» с ослепительной Марикой Рёкк… Удивляет, правда, некоторое, что ли, прекраснодушие, по-нынешнему – инфантильность в человеке, видевшем войну и смерть. Но ведь Окуджава сам замечает, что «что-то такое неосновательное просвечивало» в нем, «как ни странно». Так что ему виднее.

Встреча оказалась совсем иной, чем рисовалось воображению. Мама – сильная, загорелая, молодая, вовсе не старушка. Но странно она реагирует на то, что происходит. Вернее, никак не реагирует. «И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными. …Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице».

Окуджава подробно рассказывает о своих мыслях и переживаниях, но – никаких объяснений тому, что происходит с мамой, что творится в ее душе. Лишь констатация: вот она сидит, вот как будто слушает, кивает. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь. Переспросила – она все время переспрашивает».

Он не объясняет – надо ли объяснять?

Эта пропасть не между мамой и сыном – между жизнями. Той и этой. Это разные жизни, они несовместимы. Что ее сын может знать про т а м? Она смотрит фильм – и не видит. Не понимает. Сидит, опустив голову.

А ее сыну, вскруженному радостной мечтой осчастливить маму, поскорей вернуть ее к этой жизни, в голову не могло прийти, каким жестоким кощунством выглядит ослепительный карнавал, если смотреть на него из той жизни.

Этот рассказ, написанный не без иронии (не знаю, можно ли назвать с а м о и р он и е й иронию, обращенную на себя, но с расстояния почти в сорок лет), – обжигает.

Заставляет задуматься об очень многом. И о цене счастливого неведения. И о совести. И о вине. И о том, что в любые времена человеческое в человеке все-таки неистребимо.

В рассказе есть еще один персонаж – Меладзе. Тихий и непонятный человек, сосед Окуджавы по квартире. Мы ничего не знаем о его судьбе, можем лишь догадываться, что беды тех лет и его не обошли стороной. Но его почти бессловесное присутствие в рассказе необходимо, оно придает происходящему иное измерение. Вдруг мы начинаем смотреть на ситуацию его, Меладзе, глазами: они оба, и мама, и сын, нуждаются в помощи, и той, и другому надо помочь преодолеть эту пропасть. Чем тут поможешь? Только у ч а с т и е м. Но это, оказывается, так много! Этот рассказ еще и гимн Судьбе, ее неисповедимым путям, той щедрости, с которой она в нужную минуту подставляет плечо, на которое можно опереться...

И еще одни, вроде бы второстепенный мотив. Переживая в душе будущую встречу с мамой, молодой герой думает так: «Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну, случилось, ну, произошло, а теперь мы снова вместе»... Действительно, зачем напоминать, бередить рану?.. Но вот, уже пережив первые часы встречи, заглянув в мамины невидящие глаза, он – не без нетерпения – думает: «Пора забывать».

Молодое нетерпение можно простить. И все-таки эти два слова режут слух, они жестоки. Почему? Разве маме и в самом деле не надо напрячь душевные силы и поскорей отряхнуться от того, что уже позади, во имя продолжения жизни? Отряхнуться, отрешиться, не вспоминать? Где милосердие! – в памяти или в забвении?

Окуджава не дает прямого ответа. Но, думаю, он был бы примерно таков: милосердие в том, чтобы не решать за других, чтобы предоставить им самим отвечать на вопрос, где милосердие.

«Пора забывать» – это чужой голос, голос неведения. Нынче мы постигаем, какой ценой оборачивается предписанное беспамятство.

Искусство кройки и житья

В названии «Искусство кройки и житья» Окуджава явно обыгрывает строчку из своей песни «Старый пиджак». Помните: «Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья»?

Да и содержание рассказа невольно вызывает ассоциацию с той давней песней: здесь, правда, не пиджак, а пальто из настоящей кожи сулит герою решительный поворот в его жизни. Подобно бессмертному гоголевскому герою, во сне и наяву он видит это пальто и буквально заворожен возможностью осуществления идеи, предложенной его товарищем.

50-й год, зима, деревня в Калужской области, где Окуджава учительствует. На нем «пальто из отрубей», которое хоть и спасает от морозов, но выглядит весьма своеобразно, напоминая двустворчатый шкаф, выстроенный из плохо обработанной листовой фанеры. И вот в доме некоего Сысоева, к которому «по сердцу ли, по одиночеству, но потянулся» молодой сельский учитель, под хруст огурчиков и аккомпанемент метели рождается замысел: как им вдвоем практически за бесценок обзавестись пальто «из настоящего шевра».

«Неужели, – сокрушается автор по поводу своего тогдашнего безумного состояния, – я и впрямь был так жаден и завистлив, и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни?» И чуть дальше, как бы отвечая давним упрекам в адрес школяра, чересчур озабоченного незначительными материями, уже вполне серьезно пишет: «Теперь я думаю, что несоответствие меж нищенскими обстоятельствами и открывшиеся вдруг возможности, их головокружительная близость – все это и вызвало во мне позорную на нынешний взгляд лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен».

Однако вряд ли ради таких сентенций или описания трогательно-забавной истории, пусть и насыщенной узнаваемыми приметами тех лет, Окуджава стал бы сейчас ворошить память. О чем на самом деле этот рассказ, обнаруживается лишь в последних эпизодах, с того момента, как над головой героя (они с Сысоевым зашли в привокзальный ресторан, чтобы утешить себя после крушения затеи) раздается: «Ваши документы, гражданин…».

Повинного лишь в том, что за кем-то что-то записывал, Окуджаву на ночь запирают в милиции. Здесь ироническая улыбка улетучивается с лица автора. Все выстраивается в совершенно фантастический, но оттого и неопровержимый ряд: и то, что родители осуждены, и то, что записывал, и то, что подозрительно трезвый, и то, что заказывал экзотический по меркам нормального гражданина напиток – ликер... Все очевидно – шпион!

Можно забиться в глухую деревню, обо всем забыть, по-соседски коротать вечера в теплом доме, можно, наконец, с головой погрузиться в какую-нибудь заботу – и все это на поверку окажется камуфляжем, скрывающим подлинное лицо жизни тех лет – лицо, искаженное с т р а х о м . Неважно, беспечностью, преданностью ли вождю или неусыпной бдительностью он притворяется. Сила страха так велика, что вчерашний щедрый компаньон, товарищ простой и надежный, увидев Окуджаву (его, по счастью, отпустили), испуганно отрекается от знакомства.

Кончается рассказ чисто по-окуджавски.

Оценивая всю эту историю уже из нашего времени, автор замечает: «А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто, – неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки…Чего с

меня взять? Верно ведь?...

Все к лучшему в этом лучшем из миров».

Не улыбайтесь – это действительно философия Окуджавы. Философия Надежды.

Муза милосердия

«Так откуда же все-таки этот дар – утешать? Его музу и впрямь легче всего представить себе в наряде сестры милосердия – муза милосердия».

Откуда это?

От душевной открытости, конечно. Но не только. За его сочинениями стоит судьба. Не просто его, поэта, личная судьба, некоторые реалии которой открывает его автобиографическая проза – судьба народная.

Тех, кому школярами довелось отправиться на передовую, познать горечь насильственных утрат и разлук, тяжесть звания детей врагов народа. Ни одна из общих бед не обошла автора любимых нами песен, все они так или иначе коснулись его судьбы, опалили его душу. «А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она».

Так поется в его песне.

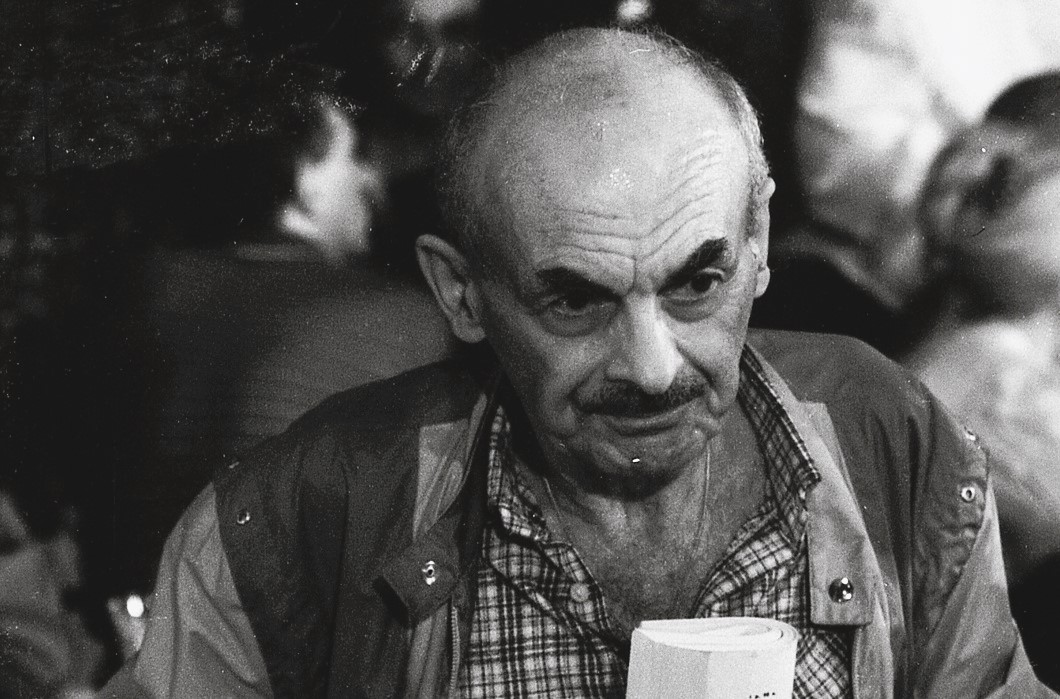

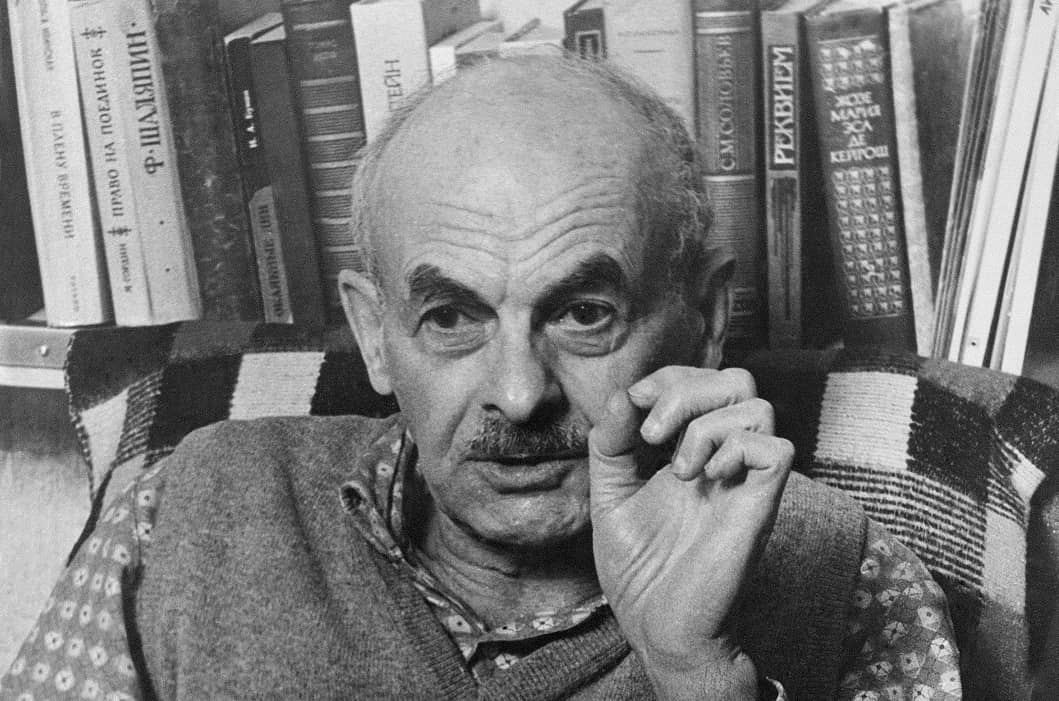

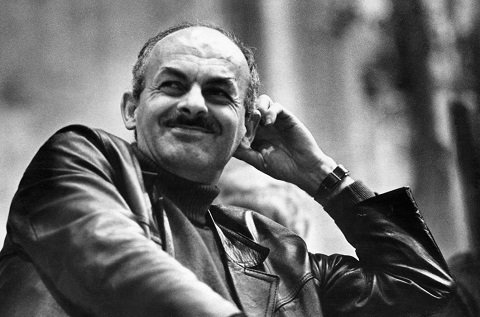

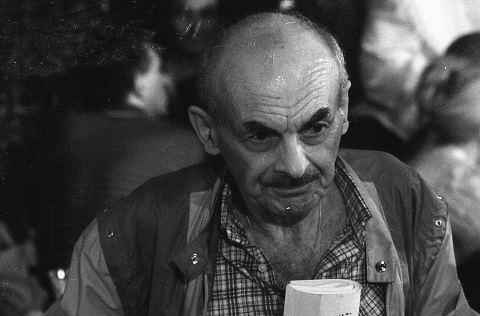

фото: FOTODOM; АО «Коммерсантъ/FOTODOM