Автор: Татьяна Труфанова

«Дружочек! Ты ведь мой дружочек?» − робко спрашивал писатель Олеша свою любимую Суок. «Я думаю только о вас, моя любимая, дорогая!» − писал он несколькими годами позже своей жене Суок, но Суок совсем другой. Судьба связала Юрия Олешу с двумя сёстрами, а друзья считали, что любил он лишь одну. Неужели? Какую же?

− Бра-а-аво я! – кричит хавбек, только что забивший решающий гол. Его хватают, качают – их гимназия выиграла! Между прочим, это Ришельевская гимназия, лучшая в Одессе, а хавбек – один из её лучших учеников. Юрий Олеша, сын польского дворянина, спустившего состояние в карты и подавшегося в акцизные чиновники.

Синеглазый хавбек идёт по улицам главного южного порта империи. Он подмечает, что пятнистые, с бархатной кожей платаны похожи на легконогих антилоп, что канифоль пахнет жёлтым, как солнце. Что распластанный осенний лист вдруг становится похож на готический собор... Этот мальчик невысокий, но сильный и быстрый, а ещё сильнее мышц работает мускул его воображения. Воображение раздувает крохотные искры детских влюблённостей до головокружительных чувств.

Вечером хавбек идёт в цирк. Всю неделю сберегаются пятаки, выданные на завтрак, чтобы добыть билет с лиловым штемпелем, чтобы попасть в плюшевый рай с жёлтой ареной, где блёстки, перья, хохот, клоуны и борцы, но главное – она!

«Я влюбился в девочку-акробатку. Если бы не разлетались её волосы, то, может быть, и не влюбился бы. Если бы не разлетались волосы и если бы белые замшевые башмаки так не выделялись, то на песке, то в воздухе, то в круге сальто… Никто не знал, что я влюблён в девочку-акробатку, тем не менее мне становилось стыдно, когда она выбегала на арену… Я, возможно, и сам не знал, что я влюблён…

Однажды шёл снег, стоял цирк, и я направился в эту магическую сторону…

Цирк всегда виднелся сквозь падающий снег… И я шёл сквозь падающий снег, поражаясь снежинкам… Там было кафе, в здании цирка, где собирались артисты. Из кафе вышло трое молодых людей, в которых я узнал акробатов, работавших с девочкой.

Один из них сплюнул, с некрасивым лицом и в кепке; невысокого роста, какой-то жалкий на вид, с широким ртом молодой человек. Он сплюнул, как плюют самоуверенные, но содержащиеся в загоне молодые люди, – длинным плевком со звуком сквозь зубы…

И вдруг я узнал в третьем её.

Этот третий, неприятный, длинно и со звуком сплюнувший, был – она. Его переодевали девочкой, разлетающиеся волосы был, следовательно, парик…

Однако я до сих пор влюблён в девочку-акробатку, и до сих пор, когда вижу в воспоминании разлетающиеся волосы, меня охватывает некий стыд…»

Юрий Олеша уже в юности понял, что оптика любви не равна оптике жизни. Что у влюблённых груши синие, осы живо напоминают тигров, а божья коровка, взлетая, вынимает крылья сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок. Что «преступная антинаучная деформация материи» − суть любви. Он, студент и марксист, этой деформации стыдился. Ибо, влюбляясь, обретал иное зрение и был так удивительно, так бессовестно счастлив, что при его абсолютной небанальности банальная метафора любви-рая казалась ему самой уместной.

Обитательница Эдема, Ева-Серафима заметила Олешу под плеск аплодисментов, и случилось это так… Он начал писать стихи ещё в годы гимназии, затем поступил на юрфак Одесского университета, где подобралась целая компания поэтов. Они создали своё общество – «Зелёная лампа». Одни из них взяли звучные псевдонимы. Натан Фиолетов! Звучит? (Увы, Фиолетов погиб в 21 год и не успел прозвучать.) А ещё – Эдуард Багрицкий! (Это имя действительно раскатилось долгим звуком.) Олеша псевдонима не брал, как и присоединившийся к компании Валентин Катаев. Юрий сочинял цветистые стихи: «На небе догорели янтари, И вечер лёг на синие панели...» − и пользовался успехом, особенно у гимназисток и курсисток.

Крепкий, коротконогий, нос башмаком – он не был красавцем. Но когда читал стихи, это не имело значения. Девушки так и вились вокруг него, щебетали, осыпали ласковыми словами, напрашивались на свидания... Юный поэт придумывал им красивые имена вроде Фиордализа и крутил платонические романчики. Друзья наблюдали за этим с завистью. Катаев вспоминал, как по окончании студенческой пьесы «Маленькое сердце», когда её автор Олеша вышел на поклоны, исполнявшая главную роль томная красавица поцеловала ему руку при всей честной компании. «Ваше императорское высочество», «наследный принц», «ещё не император, но скоро взойдёт на престол» – так именовал Олешу один из одесских поэтов. Тот принимал похвалы благосклонно.

Потом случилась революция. Она не сразу дошла до Одессы, но настроения уже начали меняться. «Зелёная лампа» прекратила существование, а её члены стали участниками «Коллектива поэтов». Коллектив собирался то в пустой квартире, брошенной спешно покинувшим Одессу миллионером, то в столовой − бывшем шикарном ресторане с зеркальными стенами.

Лидия, Серафима и Ольга Суок

На поэтические вечера, звездой которых был Олеша, стали приходить сёстры Суок, три дочери учителя музыки, австрийского эмигранта. Старшая, Лидия, самая серьёзная, позже станет женой Эдуарда Багрицкого. Средняя, Ольга, была самой красивой из сестёр, а кто тогда нравился ей – осталось загадкой, очень уж она была скромная. Младшая, Серафима, была очаровательна. То смешливая, то печальная, лёгкая, тоненькая, она была сама русалочья прелесть. Серафима влюбилась в поэтического принца Одессы. А тот без памяти влюбился в Серафиму.

То было время, когда казалось, что вот-вот родится дивный новый мир, свободный от собственности, брака и мундиров с пуговицами. Шестнадцатилетняя Сима без оглядки кинулась в любовь: стала гражданской женой двадцатилетнего Олеши. Они ходили по улицам в облаке нежности, держась за руки, мало что замечая вокруг, устраивались на диване, обнявшись, и голубой сигаретный дым окутывал смуглые руки Серафимы, вился сквозь её кудри. «Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, весёлые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных», − писал Катаев. Днём жители обнищавшего города шли на рынок менять серебро и простыни на еду, а вечерами по чёрному, лишённому электричества городу разъезжали машины ЧК и останавливались по ночам у подъездов, дабы окончательно разъяснить некоторых граждан.

Влюблённым не было до этого дела. «Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружочек?» − спрашивал Олеша. «А ты ведь мой слоник, слонёнок?» − смеясь, отвечала Сима.

Олеша и Катаев стали работать в одесском отделении РОСТа. Его агитотдел без устали изготовлял листовки, стенные газеты, военные сводки, агитплакаты. Лихо, на раз-два они придумывали подписи к плакатам вроде такой: «По небу полуночи Врангель летел, и грустную песню он пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел». Работа в агитотделе приносила гроши, они ходили в фантастических обносках, в сандалиях на босу ногу. Зато работалось им весело. Руководить одесским РОСТом приехал поэт и громовержец, мелкопоместный дворянин, ставший таким красным, что красней иного пролетария. У него было бледное лицо прекрасного демона и − рука с отрубленной кистью. Высокий, всегда щегольски одетый, он ходил, хромая. Увечья получил при нападении бандитов, в котором погибла его семья. Он был не только большим начальником, державшим в ежовых рукавицах литераторско-художническую братию, но и большим поэтом. Это был Владимир Нарбут, один из шести «подлинных акмеистов», прославившийся в Петербурге вместе с Ахматовой, Гумилёвым, Мандельштамом. Одинокий Нарбут (прототип Воланда, как впоследствии говорили) стал захаживать на одесские вечера поэзии, познакомился с Серафимой Суок, и этому знакомству ещё найдётся место в этой истории...

Бухгалтер

И вот посреди безоблачного счастья Дружочек-Сима вдруг выскочила замуж!

На один из вечеров поэзии пришёл сорокалетний вдовец, бухгалтер, пописывавший стихи псевдонимом Мак. Увидел Серафиму и погиб. Кокетка Сима вместе с сёстрами отправилась к нему в гости: разговоры и флирт, но главное – ммм, яства! Бухгалтер служил на хорошей должности, получал продуктовый паёк. Сёстры стали наведываться к нему вместе с вечно голодными Багрицким и Олешей (что Юра и Сима в отношениях, Маку никто не сообщал). В то время как бухгалтер пожирал глазами прелестную Симу, поэты и прочие девушки поглощали еду. Так они и ходили в гости, пока вдовец, ошалевший от любви, не сделал Симе предложение. Вы, наверное, подумали, что ветреная Серафима решила «одной любовью сыт не будешь, прощай, любовь, здравствуй, жизнь в достатке»? Некоторые описывали эту историю именно так, особенно Валентин Катаев. Но на деле было немного иначе. Браки тогда порой заключали на другой день после встречи, и хорошо, если встреча была не в кино, где впотьмах лица не разглядишь, а для развода достаточно было одному из супругов забежать на полчасика в загс. Вот в такой легкомысленной атмосфере компания поэтов, существ по определению беззаботных, обсуждала предложение, полученное Симочкой. Совместно обсуждала, между прочим, − Олеша тоже присутствовал. А что если?.. Ведь это как розыгрыш! Это может быть так забавно! И покутим-погуляем! В общем, отдали девушку бухгалтеру.

Но когда брак был заключён... тут поэт и понял свою ошибку. Шутки шутками, но «дружочек» ведь ушла в дом Мака по-настоящему. Олеша попытался было отправиться туда же, но бухгалтер и на порог его не пустил. В общем, шутка удалась. Подавленные Олеша и Багрицкий обсуждали, как быть, когда явился Катаев. Он был старше, решительней, воевал, между прочим, и взялся за дело сурово. Пришёл к Маку, сказал Симе: «Нечего тут. Собирайся!» Серафима пробормотала бухгалтеру извинения (мол, увы, люблю другого), подхватила вещички и отбыла. Ошеломлённый Мак после этого ещё долго таскался на вечера поэтов и пожирал Серафиму коровьими глазами, пока его не выгонял беспощадный Катаев.

«Дружочек! Ведь ты мой верный дружочек? Мой?» − спрашивал Олеша любимую, когда они оставались одни. Это было первое их расставание. Но не последнее.

Печальный Демон, дух изгнанья…

Начальника весельчаков Нарбута перевели в Харьков. Следом за ним переехали Олеша и Катаев, а когда обустроились, к весёлой компании присоединилась Серафима. Нарбут сблизился с одесситами, они до поздней ночи, взахлёб говорили о литературе, читали стихи, пили вино... В 1922 году Валентин Катаев уехал покорять Москву. Через некоторое время – звонок. Это Сима: «Поздравь меня, я в Москве!» − «А Юра?» − «Юра в Харькове».

В этот же день Катаева навестили гости: Сима с её новым мужем Нарбутом. Красавице надоело ходить в одном-единственном платье, питаться высоколобыми беседами и провожать взглядами надушенных дам? Если так, то теперь она получила все милые модные радости, что красят любую девушку! Но правда ещё и в том, Серафима ушла от Юры не к сундуку с деньгами, не к чиновнику, а к поэту, да ещё (простите!) поярче, чем юный Олеша. Хотя в любом случае понятно, что её манил успех. И этот манок оказался посильней первой любви.

Нарбут всё выше поднимался по административной лестнице. Хромоногий, харизматичный, с дьявольскими глазами, он стал одним из начальников Наркомпроса, а вскоре – редактором столичных журналов «Вокруг света» и «30 дней», главой большого издательства. С таким человеком литератору Катаеву ссориться было не с руки, как бы ни любил он друга Олешу. Уводить жену у литературного начальника – это вам не бухгалтера нахрапом взять. Так что Катаев смирненько общался с Нарбутом и его прелестной женой. А через пару месяцев приютил у себя брошенного «слонёнка».

Олеша, приехавший в Москву, был собран, решителен и глубоко ранен. Едва ли не первым его вопросом было: как Серафима, где она живёт? Он слушал рассказ Катаева, кивал большой головой, и было понятно, что он собирается бороться, он не отдаст своего «дружочка» запросто. Олеша стоял у дома в Марьиной Роще несколько часов. Наконец осветилось окно на третьем этаже... Он увидел профиль Серафимы, разговаривавшей с кем-то невидимым – будто со злым духом. Он позвал её, она подошла к окну... и не сказала ничего. Ушла. «Я ещё постоял некоторое время под уличным фонарём, и моя тень корчилась на тротуаре», − поведал Олеша Катаеву. Красивая картинка? Ужасы любви, увы, тоже плодоносят, да ещё как.

Днём Олеша искал работу, а вечерами надолго пропадал, вёл телефонные переговоры и вдруг озаботился внешностью. Безденежный поэт зачастил в парикмахерскую и даже принялся гладить брюки. Он хотел предстать перед своей ненадёжной возлюбленной в лучшем свете, ожидая часа, когда ему наконец удастся застать её одну. Ему удалось, и Серафима дрогнула. Элегантный, властный, обеспеченный и, главное, по уши влюблённый в неё Нарбут был оставлен ради нищего одесского принца.

Олеша привёл Симу в комнату Катаева в Мыльниковом переулке рядом с Чистыми прудами. Смешливая муза обнимала Юру, ерошила его кудрявые волосы, болтала с Катаевым... Она всегда приносила с собой состояние юности: будто жизнь начинается снова, прошлое забыто, а по ветвям сейчас побегут тайные соки, и вот-вот расцветёт весна, и ветви встретят овацией эту лучшую девушку мира.

Счастье длилось один миг. Или один вечер. В окно комнаты на первом этаже раздался стук. Нарбут не зашёл внутрь, он ждал во дворе. К нему вышел Катаев. Освещённый закатным солнцем, бледный, как кость, поэт сидел на вросшей в землю бетонной трубе и держал в руке наган. Он церемонно попросил передать Серафиме Густавовне, что если она немедленно не покинет Юрия Карловича, то он тут же, во дворе, застрелится из этого самого нагана.

Ему сразу поверили. «Он это сделает. Я знаю его», − сказала Сима. Олеша разволновался. Он не был из породы безжалостных. Вдобавок самоубийство – это расследование, допросы, а то и арест. А как же «дружочек»? Влюблённый Олеша не мог быть ни жёстким, ни жестоким. Сам поэт, он не мог расправиться с другим поэтом. Он отпустил Серафиму.

Она покидала его со слезами. Женщина, только что решившаяся бросить мужа, зажмурив глаза бежавшая к своему мечтателю-«слонёнку», услышала от него: уходи... Этот разрыв был окончательным. Кто знает, сколько б раз Сима, эта неотразимая Манон, уходила и снова возвращалась к любимому кавалеру де Грийе? Но эти детские романтические пылкости, нежности и эфемерности сгорают, как мотыльки, когда рядом возникают угрюмые нарбуты с огненными глазами. Его огонь спалил мотыльков. Как Карабас Барабас, он явился к куклам и погрозил им суровым наганом. Спектакль окончен, занавес. Дети разошлись по домам опечаленные.

Знаменитая редакция газеты "Гудок" в 1927 году. Четвертый слева - Юрий Олеша

Олеша устроился работать в «Гудок». «Что вы можете? – спросили его в редакции. – А фельетоны в стихах – можете?» Сосредоточенный молодой человек в провинциального покроя пальто присел за стол и за пять минут написал фельетон. Начинался он так:

Бисером сыплют фонарики,

Тужится, прёт пароход.

На берегу у Москва-реки

Краля-матаня живёт...

Простовато, думаете? То, что надо! Фельетоны Олеши стали гвоздём «Гудка». Их декламировали по всей стране со сцен клубов, пели на мотивы известных песен. Зубило – такой псевдоним взял Олеша – превратился в звезду. Ах, какая роскошная компания подобралась в «Гудке»! В комнате «Четвёртой полосы», культурно-бытового отдела, работали Олеша, Илья Ильф, Михаил Булгаков – самые остроумные люди Москвы. Многие опасались заходить в «Четвёртую полосу», доставалось даже Бабелю, но он-то выдерживал их шуточки невозмутимо: тщательно протирал очки, затем спрашивал: «Ну что? Поговорим за весёлое?» И вспыхивал фейерверк историй, достойных Боккаччо... Олеша был в этом мастер! Сколько людей потом пожалели, что его истории улетучились вместе с сигаретным дымом.

В такой компании можно забыть даже о самой несчастной любви... Или нет? Олеша не подавал виду, что его что-то гложет. Просто жизнь шла без любви, без волшебства, без сказочной оптики, превращавшей ос в тигров. Катаев был уверен, что рана, нанесённая Симой, не заживала до конца Олешиной жизни, что любил он только её. И виноват был только перед ней − сам ведь отдал! Причём отдал дважды. В письме старому одесскому другу Олеша писал в 23-м году: «Кончилась какая‑то чудесная жизнь: молодость, начало поэзии, революция, любовь. Начинается другая жизнь. Для меня это дырявая, ненужная жизнь. У меня есть и деньги, и дело, и возможность работать по‑настоящему. Но мне очень плохо живётся. Жду. Может быть, будет лучше...»

Дело у него действительно шло – «Гудок» возил его по стране, выставлял его выступления коронным номером на съездах железнодорожников. Зубило поражал тысячную аудиторию стихами-импровизациями. Деньги появлялись, но не задерживались. Случались кратчайшие романчики с маленькими продавщицами, нетребовательными мещаночками, совслужащими − «флаконами», в общем. Но он жаждал возвращения невероятной любви... И однажды ему показалось, что это возможно.

Реинкарнация

Один из гостей оставил в комнате Катаева куклу − исполненную с поразительным правдоподобием девочку из папье-маше, в розовом платьице. Катаев и Олеша развлекались тем, что сажали куклу у раскрытого окна, а затем делали одно движение – и прохожие в ужасе вскрикивали, видя, что девочка вот-вот выпадет из окна. Почти живая кукла стала знаменита на Чистых прудах. Однажды зашла школьница, жившая по соседству. «Покажите, пожалуйста, куклу!» − попросила она. Ей было лет двенадцать-тринадцать, милая, опрятная. Олеше показалось, что он увидел юную Симу, прелестную и чистую, но без опасного кокетства, свойственного барышне Суок. Выяснилось, что девочка Валя любит сказки, и Олеша тут же пообещал написать для неё сказку, да такую, что и Андерсену было бы не стыдно!

Он был очарован этой полудевочкой-полудевушкой, но не как набоковский Гумберт, а как фантазёр, каковым и являлся всю жизнь. Некоторое время он развлекал Валю феерическими историями, рассыпал остроты, которых она не могла оценить, угощал мороженым и, проходя мимо её окна, то ли в шутку, то ли всерьёз показывал её друзьям: «Ращу себе невесту». Но единственным, в чём материализовалось увлечение Олеши, была сказка, которую он действительно написал. Тогда он жил вместе с Ильфом в закутке, выделенном им «Гудком», в углу типографии, за ротационной машиной. Олеша спал на газетах, а Ильф, как сибарит, почивал на матрасе. Под гул печатной машины по ночам Олеша писал, распластавшись на полу и отматывая чистую бумагу из типографского рулона. Так, за несколько месяцев 1924 года, родилась сказка «Три толстяка».

Это была история испорченной куклы – нужно было «починить ей сердце», а затем оказывалось, что у куклы есть двойник – живая, настоящая девочка, зовут которую… «Он сказал странное имя, произнёс два звука, как будто раскрыл маленькую деревянную круглую коробочку, которая трудно раскрывается: Суок!» Какое странное совпадение! Может, Симочка Суок и поступила с мечтателем как бесчувственная кукла, но в своей фантазии он мог сделать её любящей и верной. «Я всю жизнь к тебе спешила, столько спутала дорог, не забудь сестрички милой имя нежное – Суок!» − пела наследнику Тутти живая девочка-циркачка.

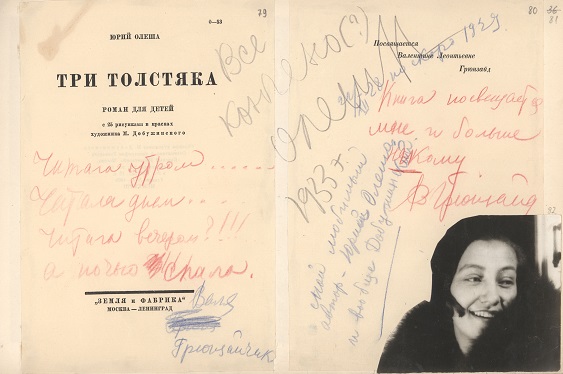

Первое издание "Трёх толстяков" с фотографией и автографом В. Грюнзайд

А что было на самом деле? На самом деле Олеша этой сказкой, похоже, наколдовал своё счастье.

Он часто ездил в Одессу. Как-то раз зашёл к Ольге, средней сестре Суок. Говорили о том о сём, а затем Олеша пожаловался на Серафиму, покинувшую его. «Ну что поделаешь? Вот такая наша Сима...» − успокаивала Ольга. «А вы бы со мной так поступили?» − задал Олеша коварный вопрос. «Конечно же нет!» − «Тогда выходите за меня замуж!» − вскричал гость.

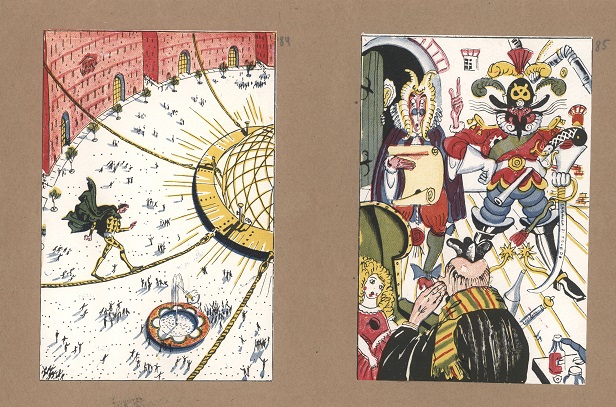

Иллюстрации М. Добужинского к сказке "Три толстяка"

Она развелась с мужем и переехала с маленьким сыном в Москву, к Юрию Олеше. Красавица, с длинными пышными волосами, с тонким лицом итальянской мадонны, она совершенно не умела кружить головы. И, в отличие от Симы, никогда не пыталась. Из трёх сестёр Суок волевой стержень достался двум – старшей, Лидии, и младшей, Серафиме. Сима подчиняла своей воле других, Лидия жила для них, Ольга же была мягкой, как воск. Витала в эмпиреях (чем не пара для мечтателя?), но при этом излучала тепло и заботу. Как вспоминал Виктор Шкловский, Юрий говорил, что Ольга и Сима очень похожи, только Оля – добрая, а Сима – злая. Так сбывалась сказка Олеши, так он вместо куклы обрёл её теплокровную копию.

Олеша с сёстрами Суок

Не всё было безоблачно, когда Ольга переехала к Олеше. Ему было хорошо с ней, но, когда она просила оформить брак, Олеша искренне удивлялся: «Неужели ты намерена жить после меня?..» Ольга ждала. Возможно, дело было ещё и в том, что чувство Олеши к Серафиме не угасло. Они виделись, он помнил о ней всегда. Временами среди литераторов пробегал очередной слух о ревности Нарбута и о давшей ей повод выходке Олеши. Но Серафима не собиралась уходить от мужа. Тот вечер, когда Олеша сам отпустил её к Нарбуту, поставил точку.

Спросите, как же так? Жил с одной, а любил другую? Всё, как водится, сложней. В 1930 году Олеша написал жене: «Не обижай Симу. Я её очень люблю. Вы две половинки моей души».

Волшебник без чудес

Долгие пять лет Олеша по строчке создавал свой главный роман. Наконец он был завершён, устроили встречу с редактором литературного журнала, и в 1927-м «Зависть» вышла в «Красной нови». Вскоре упоительный, искрящийся метафорами роман издали отдельной книгой. В одночасье Олеша из фельетониста Зубило превратился в классика. Он и сам так считал. «Зависть» ... будет жить века... – записал Олеша в дневнике. – От этих листов исходит эманация изящества». С ним была согласна вся литературная Москва. Друзья осыпали героя восторгами, критика была благосклонна, а читающие молодые люди объяснялись в любви фразой его романа: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

Успех романа открыл двери «Трём толстякам». Издательство выпустило сказку на роскошной бумаге, заказав иллюстрации графику Добужинскому, жившему в Париже. Девочка Валя Грюнзайд, которой была посвящена сказка, тем временем успела вырасти и вскоре после выхода «Трёх толстяков» сменила фамилию − вышла замуж за Евгения Петрова, одного из создателей «12 стульев» и родного брата Валентина Катаева. Олеша погулял на их свадьбе.

Серафима Суок-Нарбут и Юрий Олеша на похоронах Маяковского в 1930 году

Странно, но в это самое время пошла к закату звезда Нарбута: в 1928 он был смещён со всех руководящих постов. Его стихи не печатали, он перебивался случайными заработками и редкими литературными статьями. Нарбут катился вниз, а Олеша шёл в гору: сделал инсценировки романа и сказки для главных московских театров. Скоро они с Ольгой переехали в собственную квартиру в свежепостроенном «доме писательского кооператива» по адресу: Камергерский переулок, дом 2. Олеша написал ещё одну пьесу – «Список благодеяний» − специально для Мейерхольда и его жены, актрисы Зинаиды Райх. Пьеса прожила на сцене недолго, но утвердила автора в статусе знаменитости. У Олеши всегда было множество друзей, а сейчас стало ещё больше. Его любимым местом было кафе «Националь». В полдень он устраивался за «своим» столом у огромного окна-витрины с видом на Кремль, выкладывал на стол пачку бумаги... но работал мало, потому что к нему сразу же кто-нибудь подсаживался, а затем ещё знакомый и ещё... и начинался блиставший остроумием разговор на часы, и собеседники жалели, что рядом нет стенографистки. Друзья говорили, что Олеша – преображавший реальность человек-спектакль. Во время войны, когда он был в эвакуации в Туркмении, местная знаменитость, слепой мудрец Ата Салих приблизился к нему, ощупал лоб, прикоснулся к руке и сказал: «Этот русский писатель, Юрий-ага, − колдун. От него исходит волшебство».

Нежная неумеха, не умевшая себя поставить, Ольга Суок мужа ревновала. «Милая Олечка, − писал ей Олеша, если случалась разлука, − очень скучно без вас. Меня никто не интересует. С вами у меня какой-то другой мир – любимый и желанный. Думая о настоящем, о том, что хочется, я думаю уже только о вас, моя любимая, дорогая! Всё остальное – мимо, мимо! Оля, я слышал о вас ужасную вещь: вы покрасили волосы. Какой ужас! Неужели у вас перекись-водородные волосы – ужасные, жёлтые, отвратительные волосы? Олечка, если это так, то вы дура! Провинциалка. Одесситка!..» Ну и так далее: то поцелуй, то насмешка – техника писателя, искушённого в манипуляциях читательским пульсом.

Был ли их брак счастливым? Да, но своеобразно. Возлюбленная – это возвышенно, поэтично, а в положении жены − романтичного мало. Как сформулировала Анна Ахматова: «Пока были живы наши мужчины, мы сидели на кухне и чистили селёдку». Умничать своим жёнам писатели не позволяли. Например, в семье Мандельштамов гуляла фраза: «В Китай, китайцам!» Появилась она, когда образованная Надежда Мандельштам позволила себе высказать своё мнение. Осип Эмильевич тут же поставил супругу на место: «Дай телеграмму в Китай, китайцам: «Очень умная тчк Даю советы тчк Согласна приехать тчк». Юрий Карлович тоже позволял себе колкости в адрес супруги. «Юра, мне пришла в голову одна мысль...» − начала Ольга. «Ну и как ей там, в этом пустом и тёмном помещении?» − хмыкал Олеша.

У них не было общих детей. Олеша сам был как ребёнок, и в тридцать, и в сорок лет в его дневниках появляются фразы: «До сих пор не почувствовал себя взрослым...» А ещё он часто ощущал себя хрупким, как кукла, в мире строителей социализма. Гвозди бы делать из этих людей! А он был совсем не железный. Он то и дело уносился витать в облака. «Мечтатели не должны производить детей. Зачем новому миру дети мечтателей? Пусть мечтатели производят для нового мира деревья», − писал он.

Сначала они жили втроём: Юра, Ольга и её сын от прежнего брака. Затем совсем юный сын покончил с собой, выбросился из окна того самого «писательского дома» в Камергерском. Как она вынесла это? Помогал ли ей её «взрослый ребёнок»? Мы не знаем. Но Ольга пережила и смерть сына, и ещё многое, что ей предстояло вместе с Олешей. Она никогда не роптала. Ни из-за чего.

«Нищий круль» − так прозвал Олешу друг Катаев. Король – да! Он любил вести себя царственно, он с княжеской элегантностью носил который год одно потрёпанное пальто, небрежно перекидывая через плечо шарф. Временами он рассказывал, что его как шляхтича могли бы избрать королём Речи Посполитой и тогда бы он именовался «круль Ежи Перший»... «Нет, круль Ежи Перший Велький!» «Почему мы не пьём бургундское? Его описал Бальзак, это вино классиков! Неужели мы с вами ещё не классики?» − вопрошал он. Мысленно он давно присмотрел себе место на Олимпе – не советском, всеобщем. Он часто говорил, что когда-нибудь – это его любимое «когда-нибудь» – у него будет слава, много денег... и занимал у знакомого десятку.

Нищим круль Олеша становился легко и непринуждённо – в первую очередь потому, что весело обращался с деньгами. Как с забавой. Когда на него сваливался гонорар, он тут же устраивал праздник себе и другим. Знакомый поэт как-то увидел Олешу в Клубе писателей. Юрий Карлович в потёртом пиджаке сидел за столом вдвоём с женой, вкушая самое дорогое – коньяк, чёрную икру... Поэта тут же приняли за стол, угостили. А когда в предутренний час они шли втроём по переулкам Москвы, Ольга Густавовна с подачи мужа бросала в подвальные и полуподвальные открытые форточки крупные купюры. Подумаешь, гонорар кончился! Зато обитателей полуподвалов наутро ждал чудесный, необъяснимый сюрприз!

Но гонорары не были такими уж частыми. Пьесы Олеши сняли с репертуара. Он брался за написание киносценариев – и не мог закончить. В 30-е все жили под скрежет закручиваемых гаек, включая писателей. В 34-м прошёл Первый съезд советских писателей, на котором главным методом новой литературы был объявлен соцреализм. Надо было писать про плавку чугуна, замес цемента, про пятилетки и стройки, про ударников-рабочих и передовых колхозниках. Для Олеши, трепетно вглядывавшегося в травинки и блики, ступавшего по Стране Воображения в поисках волшебства, это было чужое. И он замолчал. Он молчал двадцать лет. С 1936-го по 1956-й его не печатали. Потому что Олеша не мог выдавить из себя то ура-соцреалистическое, что скоренько выдавали его коллеги по цеху.

Как же они жили? Трудно.

Ещё раз про любовь…

А что происходило с «дружочком»? Многие в литературных кругах считали её легкомысленной особой, но она оставалась с Нарбутом и в радости, и в горе, и в богатстве, и в бедности, и после того, как тот потерял все свои посты и привилегии. Восемь лет она прожила с поэтом, которого вообще не печатали. А затем, в 1936-м, ночной стук... обыск и арест. Владимиру Нарбуту придумали обвинение в контрреволюционной деятельности. Серафима, опасаясь, что устроит скандал, попросила сходить на Лубянку старшую сестру – узнать, что и как. Лидия к тому моменту была вдовой, Багрицкий умер от астмы. Она провела несколько часов в приёмной, наблюдая несчастных жён, родных арестованных; было очевидно, что ни одно прошение не будет удовлетворено. В конце концов, обычно деликатная Лидия, не понимая, что на неё нашло, закричала: «Чего мы ждём! Мы не добьёмся здесь справедливости!» Тут её пригласили в кабинет... Она получила семнадцать лет лагерей и ссылки. Не Серафима устроила этот срыв, но вина за срок сестры в ГУЛАГе повисла на ней, как кандалы. Нарбут написал ей несколько писем из лагеря, глухо упоминая о своих, инвалида гражданской войны, мучениях, а вскоре погиб.

Когда началась война, Сима вышла замуж за знакомого ещё по Одессе искусствоведа, обладателя уникальной коллекции русского авангарда, Харджиева. Злые языки говорили − для того, чтобы уехать в эвакуацию. Правда, непонятно, как ей это удалось: Харджиев был известен своим подозрительным нравом и сторонился женщин. Так или иначе их брак долго не продлился. В эвакуации Сима начала работать стенографисткой, в начале 50-х стенографировала для Виктора Шкловского. Их деловые отношения скоро превратились в роман. Шкловский был давно и удачно женат, но Серафима настояла на разводе. Не сразу, но она получила всё: дачу, просторную квартиру, поездки за границу. Она никогда не забывала о том, что она женщина и «этого достойна». И в пятьдесят, и в шестьдесят лет она была очаровательна и своевольна. «Моя жена по каждому вопросу имеет два мнения, и оба окончательные, поэтому мне довольно трудно», − шутил Шкловский. Как режиссёр, она выстраивала его день, допускала к нему одних людей и выпроваживала других. Муж пытался бунтовать и даже сбегать, но не проходило и суток, как снова возвращался под пятку милого диктатора. В чём был её секрет? Как-то Шкловский признался, почему ушёл от прежней жены к Серафиме: «Та говорила мне, что я гениальный, а Сима − что я кудрявый!» Да, именно так. Он, сверкавший лысиной с молодых лет, – кудрявый! Её было за что любить. Но, что удивительно, почему-то никто не спросил Серафиму, кого из своих блистательных мужчин любила она. По умолчанию предполагалось, что либо всех, как чеховская душечка, либо только себя.

Олеша тем временем всё острее чувствовал, что его забывают. Он уходил бродить по московским улицам и переулкам, стал своим в рюмочных, околдовывал знакомых замыслами, которые никогда не будут воплощены, а Ольга ждала дома. Он не хотел просить о квартире, когда после войны им было негде жить, − Ольга смирялась. Он несколько месяцев работал над инсценировкой чеховского рассказа, а затем, когда театр потребовал изменить пару страниц, отправил в корзину пьесу и вместе с ней – многотысячный гонорар. Ольга не укоряла.

В 50-е был момент, когда Олеша мог поехать в Англию в составе писательской делегации. Для него, годами перекатывавшего на языке недоступные названия – Венеция, Краков, Париж, это была бы сказочная возможность! Юрий Карлович отказался от Англии: «Зачем? Я могу её представить». Но, как рассказала Ольга Суок, была и прозаическая причина: не в чем ехать, нет мало-мальски пристойной одежды. Он читал в газетах о гастролях «Комеди Франсез» в Москве, об удивительном китайском цирке, органных концертах и замирал над их описаниями, как мальчишка замирает перед коробочкой с леденцами. Но... на концерты не было денег, а даже если б и пригласили, то опять же не в чем пойти! Наконец жена уговорила Олешу пошить приличный костюм, а это целое мероприятие: дождаться случайного гонорара, умолить мужа не раздавать деньги, достать отрез, убедить пойти на примерку. Олеша сел в обновке за праздничный стол, демонстративно взял банку сметаны и – опрокинул на новый костюм. Ольга только вздохнула. Она его понимала − для мечтателя грёзы дороже реальности.

Юрий Олеша

Под конец жизни он вдруг открыл, что можно быть счастливым без причин. Сказал как-то другу, что в молодости жил мучительно: постоянно страдал. Страдал от того, что не успеет что-то сделать. Написать книгу. Достичь чего-то. Страдал от ревности, от рухнувших надежд. И эти терзания заслонили многое. А теперь он понял, как прекрасно – просто жить. Чувствовать ветер на щеке, смотреть на распускающиеся деревья, на людей и дома... А ещё рядом была та, что соглашалась на это «просто жить» и ничего, совершенно ничего не требовала.

Возможно, если бы женой Олеши была не нежная Ольга, а волевая Сима... уж не стал бы он успешным писателем? Вместо разрозненных строчек – напечатанные книги, сыгранные пьесы? Ведь Олеша был ребёнком, может быть, его просто нужно было заставить? Страшно было б представить такой успех. Время не допускало инакомыслия. Полжизни Олеша вёл с этим временем борьбу недеянием, неписанием, молчанием. Быть «нищим крулем», сгибаться под градом неудач, но не выпустить из-под пера того, что запишет тебя в число литераторов вроде Федина и Фадеева. Шляхетская гордость не позволила кланяться. Пока он не писал, Ольга была рядом – потому что любила его больше, чем кого бы то ни было в этой жизни.

Олеша часто вспоминал молодость, воскрешал в дневниках минуты и дни своей юности – эпохи, когда вокруг бурлили пьянящие похвалы, витало предчувствие грандиозного... Он вспоминал Серафиму, спутницу удивительных дней. А тем временем каждое утро с ним встречала Ольга – и, как могла, строила дом, тепло, семью. Кого из сестёр Суок он любил больше? Можно ли взвесить? Сима была вином его жизни. Ольга была его воздухом.

Олеша умер в 1960-м, в шестьдесят с небольшим. Обе сестры Суок надолго пережили его. В один из последних дней он записал в дневнике: «И от сестры и до сестры замкнулась жизнь волшебным кругом...»

фото: FAI/LEGION-MEDIA; FAI/EAST NEWS; RUSSIAN LOOK