Автор: Александра Машукова

Философ по определению человек отдельный. Отдельный от суеты, от быта, от толпы, от политики. Возможно ли философу стать, как сегодня сказали бы, ньюсмейкером? Вряд ли. Но Мераб Мамардашвили, похоже, им был, хотя тридцать лет назад и слова такого не знали. Являлся ли он философом в классическом понимании этого слова? Вопрос

Кинодраматурга Наталию Рязанцеву с Мамардашвили связывал драматичный роман, длившийся почти десять лет. «К тому времени я уже знала, что существует загадка Мераба, над которой лучшие умы ломают свои лучшие умы». С тех пор о Мамардашвили вышло несколько книг, проходят конференции, посвящённые его философии. Но раскрыта ли загадка?

– Сегодня многие делают вид, что неплохо знают идеи Мераба, его книги. А на самом деле они были на какой-нибудь одной его лекции или семинаре, а некоторые просто что-то слышали о нём. Или, скажем, смотрели телевизор – программу «Под знаком «Пи», выходившую в 80-е годы. И Мераб, и его коллега Нелли Мотрошилова принимали в ней участие. Впрочем, продержали их на телевидении недолго, всё-таки говорили они о сложных вещах и для узкого круга. Так же как и книги Мераба – они редко кому доступны. Но это не мешает многим, кто выступает сегодня в интеллектуальных передачах, непременно ссылаться на него: «А вот Мамардашвили говорил…»

Как вам кажется, почему всё-таки на его выступления собирались полные залы, если по уровню разговора это были лекции «для немногих»?

– Тогда ведь почти не было людей (кроме разве что Сергея Аверинцева, на лекции которого тоже все ходили), кто мог свободно рассуждать на темы культуры, философии, человеческого сознания и быть при этом искренним. Это была большая редкость. Кроме того, Мераб был человеком звучащего слова, а не письменного. Говорящий философ. Это при том, что говорил он с лёгким акцентом и не всегда сразу верно подбирал слова. Но его речь держала внимание. Конечно, это был дар.

Речь Мамардашвили действительно отражала процесс рождения мысли, как пишут знавшие его люди?

– Думаю, основные тезисы он продумывал до выступления. Но иногда мог уйти куда-то в сторону и мыслить на глазах у публики. Впрочем, в лекциях, на мой взгляд, это почти не проявлено.

«…Я была уже слишком взрослой и полжизни провела среди людей остроумнейших, а иногда и умнейших, и слегка прикидывалась, задавая студенческие вопросы, чтобы Мераб развернул тему и прочитал для меня лекцию, например, про «эстетическую несовместимость», про механику власти, про «сладострастие аскетизма». У меня были реальные поводы для этих вопросов, либо сценарные, либо житейские, а он импровизировал, и интересно было следить за самим процессом думанья. Это редкая способность – говорить и думать одновременно, пробиваться к конечным выводам с риском не пробиться, а запутаться»

Из книги Наталии Рязанцевой «Адреса и даты»

Кто из философов был для него авторитетом?– Я не имею права говорить об этом, но, по-моему, только Декарт и Кант.

Знаю по статьям, воспоминаниям его коллег, что он общался с французским философом марксистского толка Луи Альтюссером, что спорил с Жан-Полем Сартром – сначала в Праге, где Мераб работал в журнале «Проблемы мира и социализма», а затем в Москве, когда Сартр приезжал с визитом в СССР. Мераб владел французским, итальянским, мог общаться с западными коллегами на их языке, прекрасно знал современную европейскую философию.

Ему важно было существовать в диалоге, а вопросы замечательно задавал его друг Александр Моисеевич Пятигорский: их общение – это был постоянный диалог, что и вылилось в совместную книгу «Символ и сознание». Ценил Неллю Мотрошилову, с которой они вместе работали, – как и Мераб, она читала лекции во ВГИКе.

Надо сказать, что мы часто ходили с ним в Домжур, и там было много людей, которые хотели подойти поговорить. И некоторые из них были профессиональными философами. Но он их таковыми не считал, хотя был деликатен.

Вообще же он говорил, что каждый человек – философ.

Сегодня вы лучше понимаете его, чем тогда, когда были с ним рядом?

– Нет, не лучше. Когда я писала свои воспоминания о нём, то пришлось что-то для себя сформулировать, но всё равно – не лучше. А тогда я даже не анализировала что-то, просто шла эта наша жизнь… Я ведь приехала в Москву из Ленинграда в совершенно сумасшедшем состоянии. Все браки и длинные любовные отношения в конце концов приходят в негодность и доходят до самого дна. И вот когда уже дойдёшь до ручки, когда стукнешься об это дно – то всплываешь. Наш брак с Ильёй (кинорежиссёр Илья Авербах, муж Н.Б. Рязанцевой. – Прим. ред.) в тот момент фактически развалился, я просто сошла с ума от ленинградской жизни и решила, что буду жить в Москве. Тогда я и познакомилась с Мерабом. И мне удалось выплыть со дна.

Наверное, это было то, что сегодня называют «кризисом среднего возраста».

Познакомил нас Александр Моисеевич Пятигорский. Он был другом нашего дома, Илья считал его своим гуру. Пятигорский был буддологом, занимался индийской философией, владел санскритом. Читал лекции на Высших режиссёрских курсах, работал в Институте стран Азии и Африки и знал всех специалистов в области восточной философии. У него дома, в маленькой квартирке сначала на Пионерской, а потом в Химках, собирались самые разные люди. Например, я дважды видела там Юрия Лотмана. Уехал Александр Моисеевич в 1973 году, после того, как не напечатали его книгу о Будде Шакьямуни, которую он написал по заказу журнала «Прометей». Он говорил: «Я не хочу здесь стариться». Стоит ли напоминать, что прощались тогда навсегда.

Помню из других времён: телефонный разговор Мераба с Пятигорским из моей квартиры на Звёздном бульваре и финальные слова: «Я вышел на последнюю прямую». Это было уже в 80-е годы, вскоре им удалось увидеться: Саша приехал в Париж, когда Мераба в первый раз после многолетнего перерыва выпустили за границу. Пятигорский встречал его в аэропорту.

Но я забежала вперёд. Как-то мы с Ильёй спросили у Пятигорского, есть ли у нас вообще в стране философы. Он ответил: «Один точно есть». И назвал Мераба Мамардашвили. Так что миф предшествовал встрече…

«…Мы возвращались в такси, не поздно, и Мераб предложил заехать сначала к нему, попить вина или чаю. Я сказала честно – «хотелось бы, но не могу». Но гораздо больше хотела, чем не могла. Решая эту задачку, запуталась в наших переулках, я ещё не привыкла к Неопалимовскому и не сразу узнала свой дом, и Мераб от души хохотал. И повторил приглашение, когда подъехали к крыльцу: «Может, всё-таки поедем, ещё ведь не поздно?» Таксист мог наблюдать типичную сценку – «грузин и блондинка». «У меня ещё нет ключа, а родители рано ложатся». На самом деле два застенчивых, не очень молодых человека сообщили друг другу почти без слов, что он не такой грузин, что сразу тащит в постель блондинку, а я не такая пьяная, чтобы звонить родителям и врать, что заночую у подруги. Изящный вышел разговор, просто французский – консьержка выглядывала из своей дежурки и открыла мне дверь без звонка. Договорились о встрече в ближайшие дни. Я поняла, что это всерьёз и надолго… На восьмой год тесной и утомительной семейной жизни с кем не случается? Пять минут счастья и какого-то детского самодовольства сменились полным ужасом»

Из книги Наталии Рязанцевой «Адреса и даты»

– Когда я стала выплывать из своего кризиса, мы часто виделись с Мерабом в разных местах и в разных ситуациях. У него в комнате на Донской улице, у меня на Звёздном бульваре. Правда, сначала я делала в своей московской квартире ремонт и мы вообще не встречались. Я старалась не втягивать его в свою домашнюю «культурную революцию». Сам Мераб был очень строг к обстановке, в которой жил, ему нужно было всё самое хорошее. Он давал мне советы: например, не вносить в новую квартиру никаких случайных вещей. Только то, что очень понравится. Утопический совет.У него самого был именно такой дом?

– Его комната в коммунальной квартире на Донской ничуть не напоминала холостяцкую берлогу. Сосед сидел в тюрьме, и вторая комната всегда стояла закрытой. В этой квартире всё было очень удобно. Высокие потолки, мусоропровод находился прямо на кухне, в прихожей стоял огромный шкаф. Было где книжки поставить. Мераб там размещался вполне комфортно.

«Из вещей необиходных помню распятие работы Эрнста Неизвестного, несколько его же офортов и красивый натюрморт без рамки, со смещённой перспективой – кого-то из известных современных художников. Поразил меня порядок, не свойственный холостяцкому жилью. Каждая вещь знала своё место и что-то говорила о хозяине. Смущала меня только полуголая негритянка, прикноплённая над диваном, но я стеснялась спросить, зачем этот дешёвый постер с оборванными краями – может, прикрывает пятно на обоях? Или чей-то подарок?»

Из книги Наталии Рязанцевой «Адреса и даты»– Мы познакомились в тот момент, когда Мераб был вынужден уйти из журнала «Вопросы философии», где долгое время служил заместителем главного редактора. Его проводили с почётом, с благодарностью, даже дали путёвку в санаторий. Вряд ли Мераб был хорошим редактором, потому что даже из своих текстов не умел вычёркивать лишнее, а уж из чужих… Думаю, что ему там приходилось читать немало того, что ему совсем не нравилось. Но он добросовестный был человек, работал много.

«Вопросы философии», кстати, был очень приличный журнал, там печатали статьи на разные интересные темы. Тогда вообще можно было обнаружить хорошие статьи, например, в журнале «Химия и жизнь» или «Декоративное искусство».

У Мераба дома было много «тамиздата», ему привозили книжки, напечатанные на Западе. И, конечно, мы читали правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий» и всё, что было «самиздатом».

Я читала, что Мамардашвили стал невыездным после того, как однажды самовольно прокатился из Италии в Париж. Он переживал по этому поводу?

– Конечно. Но насовсем он не собирался уезжать. Его как-то Лариса Шепитько спросила об этом при мне… Я познакомила Ларису с Мерабом, она узнала, что тот уже много где побывал в Европе, и говорит: «Почему вы не уезжаете?» Он подробно отвечать не стал, но было понятно, что из-за личных, семейных отношений. В тот год, когда мы с ним познакомились, у него умер отец и он ездил в Тбилиси на похороны. А в Тбилиси – мама, дочка, сестра Иза… Он должен был им всем так или иначе помогать.

Это он потом, в перестройку, начал много ездить. Вообще Мераб, конечно, был европейским грузином и, по-моему, даже несколько преувеличивал прелесть Европы. Хотя понимал, насколько сложно жить в таком правовом обществе, и не слишком обольщался. Его друзья говорили: Мераб умеет так жить, что не нужна никакая заграница. Он устроит заграницу у себя на Донской.

Он был лёгкий человек в быту?

– Я не знаю. Его бытом занималась в основном Лена Немировская, жена его ученика и друга Юрия Сенокосова. Ей поручалось иногда взять бельё из прачечной, когда он уезжал. Сам он прекрасно хозяйничал и очень любил по-настоящему заваренный чай, тщательно проделывал всю процедуру с чайником. И трубку курил долго, не торопясь, чистил её медленно и с удовольствием.

Любил медленную жизнь?

– Ему хотелось быть медленным. Пятигорский настоятельно советовал Мерабу вести «скучную» жизнь: без общения, без посиделок. Но в Москве это никогда не удавалось. Может быть, только в Тбилиси. И даже в Лидзаве, деревне под Пицундой, где мы однажды отдыхали вместе, в соседнем доме оказалась молодёжная компания из Ленинграда и Москвы. Они попросили Мераба ответить на множество сложных вопросов. Он отвечал, но неохотно.

При этом он был очень организованным и собранным, никогда никуда не опаздывал. Вот Пятигорский, тот всегда опаздывал и всегда говорил: «Сейчас меня Мераб будет ругать!» Когда они вместе писали книгу, то договаривались о встречах, и Пятигорский не приходил вовремя. А Мераб любил точность. Книга «Символ и сознание» была написана ещё до нашего знакомства, так что то, как они её сочиняли, я знала только со слов Александра Моисеевича. Пятигорский вообще всё рассказывал, иногда раскрывал даже чужие тайны. От него я узнала про давний серьёзный роман Мераба с рижанкой Зелмой. Сам Мераб очень мало об этом говорил, хотя если спрашивали, то на вопросы отвечал. Я знаю несколько случайных эпизодов из этого романа, подробности никогда не выясняла. В отличие от Мераба, который интересовался моим прошлым.

Мы не нагружали друг друга никакими заботами. Мы уже успели понять, что дружба и любовь – только для дружбы и любви. И что эта любовь когда-нибудь кончится.

Наталья Рязанцева

«Мераб считал, что «первый взгляд» определяет все дальнейшие отношения, он никогда не вымывается из памяти. Ещё он воспитал во мне «самостояние», которое очень ценил вообще в людях и редко находил. А любовь и дружба – не для того, чтобы терзать друг друга на общей территории, а только – всего-навсего – для любви и дружбы. Мы и не терзали. Мы не омрачали любовь и дружбу мелкими обидами и упрёками, копили про себя. Через несколько лет, в совсем плохое время, я стану с трудом припоминать, пересчитывать те ожоги и царапины, что походя наносили мы друг другу. Не всё припомню, но получится – мы квиты».

«…Позже я достаточно узнаю про весь его любовный и семейный опыт, а тогда поняла только, что это человек глубоко опечаленный, и к формуле Пятигорского «Мераб застенчив, влюбчив и придирчив» можно ещё прибавить – и недоверчив, и самолюбив. А что не любит русских и утешается только с иностранками – оказалось преувеличением в типичном «пятигорском» стиле. К женщинам это вообще не относилось – многих он уважал или жалел и удивлялся, как мы справляемся с тяжким русским бытом, со своими неуравновешенными пьющими мужчинами, да ещё и работаем с полной нагрузкой…

Мераб слегка бравировал европейским свободомыслием – в вопросе о равноправии полов. Ревность считал варварством и атавизмом и однажды напугал меня, советуя французской приятельнице не зацикливаться на её единственном возлюбленном, а срочно завести в Москве штук пять любовников, пока молодая и красивая. Свобода нравов катилась на нас с Запада в основном путём кино. Счастливчики уже посмотрели «Последнее танго в Париже», много шума наделала знаменитая «Эммануэль», «Дневную красавицу» Бунюэля мы страстно обсуждали на семинарах, как и «Молчание», и «Персону» Бергмана; но даже мы, повидавшие виды на закрытых показах, чувствовали себя глубоко отсталыми, провинциальными. Слухи о сексуальной революции ассоциировались с парижскими студенческими волнениями 68-го года, обрастали шутками, анекдотами, поскольку у нас был свой 68-й – наши танки в Праге и проблемы французской молодёжи мало нас волновали. А Мераб успел пожить в Праге, в самом центре Европы, полюбоваться лучшими европейскими городами, и Москва казалась ему безобразным нагромождением несуразной архитектуры, городом абсурда, увешанным транспарантами «Слава КПСС!» и «Летайте самолетами «Аэрофлота», где волей обстоятельств ему приходится жить «шпионом в чужом государстве». Так он не раз при мне говорил, а я дразнила: «Как штабс-капитан Рыбников? Может, ты японец?» Он знал и помнил эту повесть. «Так чей же ты лазутчик? Может, «вечности заложник у времени в плену»?» Нет, высокопарность позднего Пастернака ему претила, в таких выражениях он не мыслил – ни о себе, ни о мире. Русская литература всегда подставит плечо в разговорах на скользкие темы. А что пристойно и непристойно, почему «они» в своём кино не боятся откровенной эротики, а у нас она под запретом – этот безнадёжный вековой спор был тогда особенно актуален, и Мераб решал его, разумеется, в пользу полной свободы художника, режиссёра, мог и лекцию прочитать про разницу культурных традиций, про отсутствие у нас языка, чтобы говорить «про это», киноязыка, чтобы показывать «это». Что «это»? Ну, стриптиз, например. Представить себе русский стриптиз было невозможно, да и западный, попадавшийся в кино, отдавал обезьянником. Мераб советовал относиться веселей к телесным радостям, пусть даже и вульгарным и продажным, а вот душевный стриптиз презирал, за что и не любил русские пьяные компании, где все норовят открыть друг другу душу. Для того и пьют, чтоб язык развязался. Он никогда никого не грузил собственными проблемами».

Из книги Наталии Рязанцевой «Адреса и даты»

С кем из ваших друзей он любил встречаться – из тех, с кем вы его познакомили?

– Я его со многими познакомила. Потом оказалось, что с Хржановскими он встречался даже после того, как мы с ним расстались. В последний год жизни Мераба мы ведь с ним уже не виделись, к сожалению. А они виделись.

Ещё до этого мы часто бывали у Ивана Дыховичного: Ваня задавал вопросы, на которые Мерабу было интересно отвечать, и хорошо пел. Мерабу очень нравилось, как поёт Манана Менабде – мы и у меня дома встречались, и на её концерт вместе ходили, и к Сенокосовым я однажды её привела. В Черноголовку (научный центр Академии наук СССР. – Прим. ред.) ездили несколько раз, нам там оставляли квартиру. Я познакомила его со своим другом, физиком Юрием Андреевичем Осипьяном. Место это было засекреченное, хотя при этом в Черноголовке снимали фильмы. И там был клуб, где показывали кино. Отар Иоселиани ездил выступать в этом клубе и потом сказал, что эти физики так выглядят – ну прямо как из хорошего санатория! В нашей среде все казались усталыми и злыми, потому что было больше неприятностей, чем хороших дней. А физики там, как мы думали, вольготно жили, да ещё и танцевали.

Вы тоже танцевали?

– И мы вместе с ними. После кино, после лекций в Черноголовке обязательно устраивались танцы.

Ещё мы с Мерабом ходили в театр – например, на «Взрослую дочь молодого человека» Анатолия Васильева.

Вы писали о том, что ему не понравился этот спектакль, который считается одной из вершин советского театра 80-х годов. А вам?

– Мне понравился. Все эти стиляги, о которых говорилось во «Взрослой дочери…», ему были не близки, для него это была какая-то несуществующая жизнь. Он считал, что не может быть такой проблемы. А я считала, что может – мода ведь часто меняла время, сознание людей, если смотреть на это исторически. Но Мераб вообще театр не любил.

А что любил?

– Любил карманные книжки – детективы американские или французские. Лёгкую литературу, потому что в рабочее время он читал серьёзные тексты, да ещё и языки учил, а для развлечения баловался детективами… Старые фильмы любил, которые в Доме кино показывали.

По поводу спектаклей вы спорили, а вообще часто сходились в оценках?

– Какие-то вещи я, наверное, понимала лучше других. Интересовалась его мыслями, хоть и не владею философской терминологией и половину слов не понимаю в его сложных текстах. Например, в таких, как «Классический и неклассический идеал рациональности». Впрочем, в лекциях обычно всё понятно, иногда даже слишком.

В Мерабе совершенно не было актёрства. Его выступления – это совсем не был «театр одного актёра».

А в чём-то мы были совсем разными. Обычно, когда мы встречались после большого перерыва, то рассказывали друг другу обо всём, что произошло за это время. И если я на чём-нибудь сложном останавливалась, недоговаривала, то Мераб меня за это ругал. Считал, что я должна досказать, что думаю, что мысль непременно должна быть сформулирована. А я говорила: «Ну ты же сам понимаешь!..» Это такое русское качество – все что-то недоговаривают, перемигиваются. Вот видите, я и сейчас недоговариваю, может быть, о самом главном. Ни о любви, ни о философии – получается о чём-то другом…

«Я не спорила, ибо тогда уже понимала, насколько разная у нас «оптика»: культурологический «телескоп», отмечающий взрывные события авангарда на звёздной карте всех искусств, или подробный «микроскоп», позволяющий разглядеть малейшие движения души и ума через жест, случайный взгляд, проговорку. Только кино на это способно, в этом его отличие от прочих искусств. Так что не «человеческий матерьял» (Мераб часто говорил – «в человеческой фауне», «в нашем зверинце», но меня почему-то резануло выражение «человеческий матерьял»), а человек в его непредсказуемой сложности меня всегда интересовал, и психологический театр Чехова (Товстоногова, Эфроса) никогда не покажется архаикой»

Из книги Наталии Рязанцевой «Адреса и даты»

В своих воспоминаниях вы написали, что не ссорились с ним. Это так?- Действительно не ссорились. Один раз поссорились по глупости: я везла его в аэропорт, мы заблудились, поехали не по той дороге и опоздали. Ему пришлось менять билет, и он очень негодовал по этому поводу. Стоять в этой очереди за билетами было совершенно невыносимо. Тогда же поссорились по поводу яблок – он вдруг стал говорить, что настоящих антоновских яблок в России не осталось, их испортил Мичурин, а настоящие можно найти только в Грузии. Он ворчал, потому что плохо себя чувствовал.

В это время он уже давно жил в Тбилиси. Я туда ездила – то на конгресс женщин-кинематографистов, то на Всесоюзный кинофестиваль. Этот фестиваль многим запомнился, потому что тогда вышел на экраны фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», а наш с Кирой Муратовой фильм «Долгие проводы» сняли с полки и тоже там показывали. Мераб был в жюри фестиваля, его пригласил режиссёр Эльдар Шенгелая. А во время женского кинофорума мы с Мерабом пошли в гости к одной известной актрисе, снявшейся в «Покаянии». Её квартира, расположенная недалеко от Дома кино, была центром тбилисской светской жизни. В гостях у неё сидели солидные грузинские мужчины, и я увидела, что к Мерабу у них сложное отношение. Как-то неуместно я тогда его привела…

В последние годы мы не общались, поэтому я узнавала о его жизни от общих друзей или из газет. Помню его интервью, в котором он говорит, что если президентом Грузии изберут Гамсахурдия, то он перестанет считать себя грузином. Вся эта их внутренняя политическая свара и привела его к тому аэродрому, где он умер.

Мераб не собирался умирать в шестьдесят лет. Однажды, помню, мы с ним рассуждали о том, что он будет делать в восемьдесят два – восемьдесят четыре года, – он говорил, что уйдёт в монастырь. Кому-то он представляется старцем, мудрецом. Как-то в телевизионной передаче услышала: «Мераб Мамардашвили в старости…». Я вздрогнула. Он не дожил до старости. И может быть, ему повезло. А я вот теперь дожила. И могу признаться, что мне повезло. Когда-то, в 1973 году, когда Пятигорский заверил нас, что один философ в нашей стране есть.

Мариолина Дориа де Дзулиани

Мариолина Дориа де Дзулиани

– Мераб был мой самый первый московский друг. Мы с ним познакомились в 1969 году, когда я в первый раз приехала в Советский Союз. В то время я училась на втором курсе факультета русского языка венецианского университета Ка Фоскари. Мой муж, член Итальянской компартии и ярый марксист, был инженером-строителем и владельцем строительной компании. Он был очарован советским методом сборного домостроения, которого в Италии в те времена вообще не существовало. Нам удалось организовать посещение цехов по производству полуфабрикатов и строительных площадок. Мы попутешествовали по Союзу целых двадцать дней и посмотрели всё, что интересовало мужа. Я тогда по-русски почти не говорила. После отъезда мужа домой я задержалась в Москве ещё на десять дней в надежде попасть на курс разговорного русского языка для иностранцев, как я делала много раз в Лондоне. Но в те годы в России подобных курсов не было, и только с помощью знакомых я нашла учительницу, которая приходила ко мне в номер «Националя» несколько раз в неделю. Остальное время было ничем не заполнено. Дело было в ноябре, стены моего номера только что покрасили ужасно вонючей краской, но на улице было так холодно, что я даже форточку открыть не могла. Я пребывала в состоянии полуотравления от краски и плакала от тоски. И сердилась на мужа, который представлял Советский Союз чуть ли не раем на земле. Друг из ассоциации Италия – СССР дал мне телефоны трёх русских, владевших итальянским: Льва Вершинина, известного переводчика еврейского происхождения, Цецилии Кин, прославленной итальянистки, и Мераба Мамардашвили.

Первому позвонила переводчику. Подумала, что мне, еврейке по материнской линии, легче найти взаимопонимание с человеком одного со мной происхождения. Позвонила, по-итальянски рассказала, что и как, но тут же поняла, что он боится общения с иностранцами и не желает со мной встречаться. Затем позвонила Цецилии Исаковне, она сказала, что рада со мной встретиться, но сейчас безумно занята. Оставался Мераб Мамардашвили, телефон которого я набирала с волнением, боясь очередного отказа. Но, услышав, кто я, он, напротив, обрадовался: «Давайте, давайте познакомимся! Где вы живёте? «Националь»? Через час встречаемся у вас в гостинице». Я спросила, как он меня узнает. Он ответил: «Не беспокойтесь, узнаю». Я хотела произвести впечатление и решила спуститься не на лифте, а по роскошной парадной лестнице «Националя». По ней я спускалась медленно и изящно, как звезда варьете. А перед лестницей стоял Мераб – я его сразу узнала – в толстых очках и пристально смотрел на меня, как на видение. Мы представились и вышли на улицу, он поймал машину и повёз меня к себе, в квартиру. Там я познакомилась с его любимой женщиной, которая жила в другом городе и часто приезжала к нему.

Мераб хорошо говорил по-итальянски?

– Он говорил просто совершенно, изящно и с огромным словарным запасом. Я была поражена уровнем его итальянского языка. И я удивилась ещё больше, когда узнала, что он так же свободно владеет ещё несколькими языками. Он мне рассказывал, что он выучивал языки методом «ASSIMIL». Это такой метод, как он объяснял, когда на первой же странице учебника итальянского языка размещена строфа из «Божественной комедии» Данте. Ученик читает эти строки и, естественно, ничего не понимает (правда, как я узнала в дальнейшем, Мераб знал Данте почти наизусть и в его произведениях прекрасно разбирался), ищет в словаре слова и переходит на вторую страницу, где размещена ещё одна строфа, содержащая частично те же слова и частично новые. И так далее, пока не заговоришь. Я уже тогда поняла, что Мераб человек гениальный, хотя всегда думала, что успех этого метода в большей степени связан с чрезвычайными умственными способностями студента, чем с системой преподавания.

И как долго ваши разговоры были на итальянском?

– В первую встречу всё время, а когда я вернулась через год на стажировку в МГУ, он мне сказал: «Всё, ты должна переходить на русский».

Больше всего, по моей памяти, он чувствовал свою близость к французской культуре, и большинство его иностранных друзей были французами. Общаться с иностранцами он совсем не боялся, что было редко в те годы. Он был очаровательным человеком и завораживающим собеседником, чуть ли не каждый вечер его приглашали на приёмы в посольства. Он очень страдал от того, что был «невыездной». Хотя в 60-е много путешествовал и даже жил довольно долго в Париже и в Чехии.

Но после перестройки он снова начал путешествовать.

– Да, и я радовалась за него, но в то время мы с ним стали реже общаться. Свободно выучив русский язык, я расширила круг знакомств, стала часто ходить в театры, на концерты и балеты. А в последние годы жизни Мераба мы виделись ещё реже – к нему прибились муж и жена, поклонники, занимавшиеся сбором его трудов, видимо, с целью их издания. Они, мне показалось, «монополизировали» Мераба, ревновали ко всем его друзьям. Я раздражалась, что они всё время хотели присутствовать на наших встречах, это портило прежнюю атмосферу нашей дружбы.

Помимо этого, после перестройки он немало времени проводил в Грузии – насколько помню, он был советником Горбачёва по грузинским делам. В 1990 году в Москве при пересадке с самолёта из Штатов на самолёт в Грузию внезапно умер от сердечного приступа. Один. В аэропорту. Мне в ту же ночь позвонила наша общая французская подруга и сообщила печальную новость. Было очень больно. И тогда я вдруг поняла, как мало знала о личной жизни человека, которого считала своим близким другом. О своём прошлом он вообще не говорил. Слышала, что когда-то он был в браке, что у него вроде есть ребёнок, но от него об этом ни слова.

Вы часто встречались у него дома?

– Его жильё было первым, которое я вообще увидела в Союзе. Можешь представить, как оно меня удивило. Подъезд в плачевном состоянии, публика, как мне показалось, совершенно неадекватная. Бывало, на полу какой-то выпивший уснул, женщины выливали суп в мусоропровод, по лестнице шатались нетрезвые молодые люди, на полу валялись окурки, пустые бутылки и всякий мусор. Мераб жил в коммунальной квартире, состоящей из двух комнат. Одну комнату занимал мужчина, которого я видела всё время только в халате и в тапках. Комната Мераба была маленькая, не намного больше комнаты, которую я занимала в общежитии МГУ во время стажировки. К одной стене была приставлена узкая кровать, а все остальные стены были заставлены книжными полками. У окна стоял маленький письменный стол, где он работал. В одной из стен была устроена ниша, где Мераб держал одежду, обувь и продукты, которые он получал из Грузии.

В Грузии жили его мама и сестра, они его обожали и практически через день с оказией передавали грузинскую еду, сладкую и солёную, в таком количестве, что при всём желании не съесть одному. Да он много и не ел. Как, впрочем, и не пил много. Но очень радовался посылкам и всегда щедро угощал гостей. Помню его реакцию, когда в первый раз предложил мне «колбасу» яркого малинового цвета, фаршированную грецкими орехами, «чурчхела» по-грузински. Я спросила: «А красную резину выбрасывать?» Он засмеялся: «Что ты! Это самое вкусное, это специальная масса из виноградного сока».

Большинство моих русских знакомых обычно просили привезти им кое-что из Италии. Мераб никогда ничего не просил. Какие-то статьи из журналов и газет на темы, что его интересовали, были единственным и самым желанным подарком. Я много раз себя спрашивала, что Мераб находил во мне интересного? Похоже, я была для него частицей страны, которую он очень любил, но в которой он бывал однажды буквально проездом. Он знал историю, литературу и искусство Италии намного лучше нас, итальянцев, но поговорить об этом, кроме меня, ему было не с кем. Именно благодаря любви к Италии он меня «удочерил». Точнее сказать, «удочерили» меня он и его любимая женщина, которая была на редкость изящная и обаятельная. В их маленькой комнате я чувствовала себя как дома.

Помню, что Мерабу очень понравилась тема моей дипломной работы – «О повреждении нравов в России» князя Щербатова М.М. Ему казалось странным, что иностранка так любит Петра Первого. Предполагал, что европейке ближе Екатерина, а моя тяга к Петру казалась ему необычной и привлекательной.

У нас с Мерабом разговоров было немерено, и трудно вспомнить что-то конкретное, но я очень хорошо помню, как он говорил. Он никогда не выставлял себя на первое место, даже выбирал темы разговоров, которые, по его мнению, могли заинтересовать собеседника, и слушал всегда внимательно. Он никогда не прекращал учиться. Умел в одном разговоре коснуться и итальянской поэзии, и немецкой философии, и французского joi de vivre (радости жизни), не говоря уж об истории искусств, политике и религии. Его высказывания попадали всегда в точку. Я уверена, что он дал мне ключ к пониманию Советского Союза. Он представил мне образ Советского Союза, отличавшийся от видения и воззрений моего мужа-коммуниста, которых я тогда придерживалась. Думаю, в определённой степени благодаря этому пониманию произошло моё отдаление от мужа.

Мераб Кокочашвили

Мераб Кокочашвили, профессор кафедры кино и телеискусства

Тбилисского государственного университета

– Я не осмелюсь назвать Мераба другом. Он был старше меня, и всегда существовала дистанция в отношениях. Когда он вернулся в Грузию из Москвы, то преподавал у нас в университете.

На его лекции было просто не попасть. Аудитория всегда переполнена. Даже часто дверь оставляли открытой, и те, кто не поместился, стояли в коридоре и слушали. Ребята записывали все его лекции на магнитофон, а потом уже дома расшифровывали, чтобы не пропустить ни слова. Он был настоящим философом, литературу знал блистательно. И ещё обладал необыкновенной логикой, мыслил глубоко и ясно излагал.

Особенно интересными были семинары в небольших аудиториях на пятнадцать человек. В отличие от лекций эти семинары были закрытыми. Не потому, что мы там что-то страшное обсуждали, а просто чтобы сократить число участников.

А что вы там обсуждали?

– Ну, начиналось всё с литературы и её влияния на кинематограф. Он много приводил примеров из французской литературы, объяснял, насколько важен авторский текст для режиссёра. Он учил их тому, как нужно раскрывать характер персонажей, не переделывать литературные произведения под свои режиссёрские решения, а стараться понять автора, донести до зрителя его замысел. А вот какими средствами и как – это уже вопрос таланта того, кто снимает. То есть самое главное, о чём мы говорили в нашей лаборатории, – это о связи литературы и кинематографа. Ещё очень интересны были его рассуждения о близости кино и музыки. Потому что оба искусства воспринимаются зрителем и слушателем в определённое время. Достаточно это время неточно определить, и человек перестаёт слушать музыку и перестаёт смотреть фильм. Вот такие у нас были разговоры – в основном профессиональные. Но Мераб не был бы Мерабом, если бы постепенно разговор не переходил на более широкие темы – в философские рассуждения, потом в политические. Это было неизбежно, поскольку этот период – начало национальной борьбы за освобождение Грузии. Вся Грузия, и особенно молодёжь, все их мысли и мозги были заняты именно тем, что страна должна стать независимой.

Дискуссии о свободе личности, независимости нации шли по всей стране…

Что говорил Мераб? Говорил, что да, молодёжь и нация борется за независимую страну, это совершенно естественно. Но должно оставаться критическое отношение к системе, которая существует в Грузии. Он объяснял студентам, что та насильственная система, которая возникла при советском строе в нашей республике, – это не только беда, но и вина. Ваша вина, вина ваших родителей. Если тюрьма и система существуют, знай, что ты тоже строил эту тюрьму и эту систему. Это был тот принцип, который, возможно, для многих оказался неприемлемым. Многие хотели всё свалить на систему, а сами остаться ангелами, понимаете? Вот, возможно, этот принцип Мераба Мамардашвили и стал одной из причин его смерти, потому что противников его идей было предостаточно. И на самом высоком уровне.

Они говорили, что самая высшая идея – это свободная страна, это родина. И Мераб сказал такую вещь: что есть более высокие принципы. И он сказал, что более высокий принцип – истина. Выше истины не существует ничего. Это вызвало бурю. Истина выше родины? Это не понравилось тем, кто тогда рвался к власти на волне растущего национализма и борьбы за независимость. Всем известна его фраза тех лет: «Если народ изберёт Гамсахурдия, то я откажусь от своего народа!»

А что ещё было необычного в его лекциях?

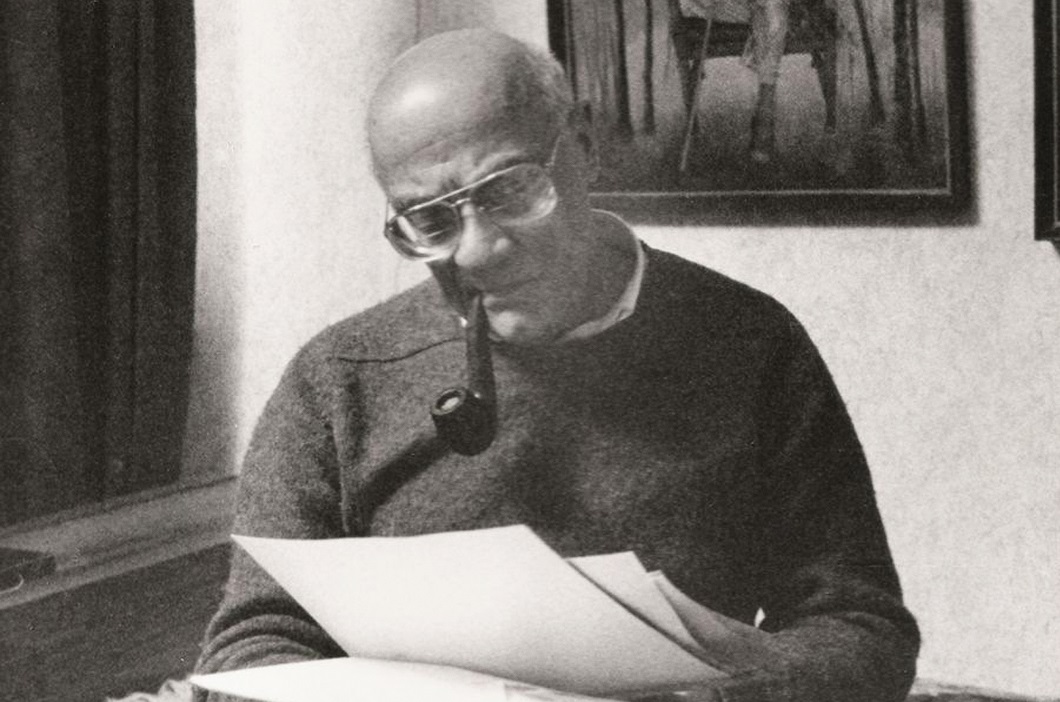

– Всё. И то, что он говорил, и – как. Он сидел, курил трубку. Весь его облик выражал абсолютное спокойствие и невозмутимость. Ему задавали вопросы, он отвечал, спорил, но при этом оставался как бы над схваткой. Мераб был очень простым, скромным человеком. И одевался очень просто – никогда не видел его в строгом костюме, мне кажется, костюма у него вообще не было. Он всегда первым расплачивался в кафе, я и оглянуться не успею, а счёт оказывался уже оплачен. Я даже не понимал, когда он это делал.

Он любил застолья? Жизнь любил или был закрытый человек?

– Долгие посиделки за столом не любил, мне кажется. Застолья у нас общего не было. Но чай, кофе – очень часто. Вот по улице, скажем, идём, я с Эльдаром Шенгелая, встречаем Мераба, он говорит: давай зайдём, выпьем кофе с пирожным, со сладким. Тут же заходили, сидели, беседовали.

Его узнавали на улице? Люди его знали в лицо?

– А как же! Интеллигенция знала. Потом, когда он пришёл в парламент, стал часто появляться в телевизоре, его больше людей узнало.

И любили?

– Любила интеллигенция, любили студенты.

А кто его не любил?

– Примитивные народники, которые вдруг появились, когда Грузия стала независимым государством, и влезли в политику, хотя никакого права на это у них не было. Поэтому очень многие мысли Мераба Мамардашвили для них были неприемлемы. Потому что он прямо сказал им: тюрьма выстроена не только теми, с кем вы боретесь, но и вами тоже.

Отар Иоселиани

Отар Иоселиани, кинорежиссёр:

– Мераб Мамардашвили – удивительный персонаж в моей жизни. Он сразу же стал мне родным. А всё потому, что умниц в наше время было не очень много. Мы сошлись с ним на оценке академика Сахарова, который, увлекшись своей находкой, не мог остановиться и снабдил власть бомбой, а потом вдруг стал диссидентом. Его раскаяние запоздало, он совершил страшный грех... Хрущёв в своих воспоминаниях написал, что Сахаров упал на колени и закричал: «Не надо её испытывать!» – «Не надо было изобретать. Я государственный деятель, а не воспитатель детского сада». Мы с Мерабом были уверены: быть умницей – значит предвидеть каждый свой шаг. А Сахаров был дурак. Мераб дураком не был, за это я его и люблю.

Эльдар Шенгелая

Эльдар Шенгелая, кинорежиссёр:

– Мераб приехал из Москвы в Тбилиси в очень непростой момент. Гамсахурдиа рвался к власти, и вся страна была охвачена борьбой за независимость. Такой страшный национализм шёл от Гамсахурдия. Народный фронт образовывался, и первый раз я увидел Мераба там. К нему подошли корреспонденты и спросили: почему вы, философ, пошли в политику? И он ответил: мы жили в кошмаре и надо сделать всё, чтобы мы не жили в кошмаре. Потом, уже в моём кабинете, я с ним познакомился. Я был тогда председателем Союза кинематографистов. Мы просто поздоровались. А вот потом была большая встреча в филармонии, в Большом зале. Все кричали: родина, родина, родина! И он вышел на сцену и сказал: «Не родина, а истина». Тут такой гвалт начался! Мераба выгнали из зала. Он ушёл. Спокойный и невозмутимый. А потом мы с ним встречались у него дома. Говорили о жизни, о кино. Знаете, то, что он был образованным, для меня это ясно. Но он никогда не делал так, чтобы показать: я более образован, чем ты. Мераб был очень скромным человеком.

А как выглядел его тбилисский дом?

– Очень просто: две комнаты. В одной мама лежала больная, сестра Мераба за ней ухаживала. Вторая комната была как галерея, и там стоял стол. И вот за этим столом все разговоры и происходили. И наша последняя встреча была тоже за этим столом. Он любил мой фильм «Голубые горы». Этот фильм как бы предсказывал распад Советского Союза, хотя был совсем не об этом, такое абсурдистское кино. А Советский Союз и правда распался, и это очень нравилось Мерабу. И он мне тогда сказал: ты должен помнить всегда, что в первую очередь ты режиссёр, а потом всё остальное. Я тогда очень переживал, что участвую в этом парламенте, где всем заправлял Гамсахурдия. И он мне сказал: ты будь там не как депутат, а как режиссёр. Записывай то, что там говорят, или в своей голове оставляй. Я так и делал, а потом поставил «Экспресс-информацию» – фильм, который посвятил ему. Мераб очень тяжело переживал весь этот национализм в Грузии, может, от этого и умер так неожиданно и таким молодым.

Остались его книги. Это огромное богатство. Сейчас его преподают у нас в университете. Он стал классиком. Когда Гамсахурдия ушёл, то Мераб стал ещё и символом свободы для грузин. Потому что мы уже поняли, что он имел в виду, когда говорил, что надо искать истину. Это же самая высочайшая планка. Поэтому его до сих пор очень уважают люди.

А истину-то нашли?

– Её иногда всю жизнь приходится искать.

Резо Габриадзе

Резо Габриадзе, театральный режиссёр:

– Мне очень трудно о нём говорить. Мне кто-то сказал, что в философии вообще двадцать тысяч своих собственных понятий и слов. И куда мы лезем со своим ограниченным словарным запасом? Поэтому, когда я начинаю говорить про философа, у меня всегда происходит искривление фактов. Но Мераб как-то благожелательно, красиво относился к моему незнанию философии. Он не осуждал меня, он понимал это дело. И я очень гордился своим знакомством с ним.

А о чём вы тогда с ним говорили?

– Уже не помню, года унесли всё. Но самое главное, что хочу сказать про Мераба, – он был самым лучшим моим зрителем. В те годы у нас было несколько своих зрителей, тех, что смотрели спектакли помногу, очень многу раз… Что-то они там каждый раз своё видели. И вот Мераб тоже мог прийти пятнадцать раз. Правда. Никогда не просил билет, не предупреждал заранее. Где-то в углу зала вдруг мелькнёт, сидит, смотрит и улыбается виновато. Ему нравилось в театре, он в нём отдыхал. Или думал. Не знаю. Кстати, именно от него я узнал о существовании книги «Истории марионеток».

Он очень сильно на меня повлиял. У Мераба по-другому была устроена голова, не так, как у меня. Ему приходили идеи, которые я бы не придумал. Но на многие вещи мы одинаково смотрели, и внутренний ритм у нас был похожий. Но в отличие от меня Мераб знал всё. Всё на свете. Был он человек, как бы это сказать, интеллигентный. Этим словом иногда заменяется вежливый, хороший, добрый, христианин или просто человек. Но он был то, что называется интеллигент в классическом понятии.

У нас не было такого: однажды мы поговорили по душам на высоте шесть тысяч метров. Даже в самолёте мы вместе не летали. Но он всегда присутствовал в моей жизни. А может, ещё и до… Есть лица человеческие, которые, кажется, знаешь тысячу лет уже. Такое лицо у него было. Умное, глаза бездонные. И какое-то сочувствие во всём облике, в походке, в выражении. Смерть его меня потрясла. Это была огромная потеря Грузии. Когда маленькая страна теряет такого человека, умного, знающего, это грустно. Хоронили Мераба очень скромно, такие были времена, что даже катафалк не могли найти, везли простой гроб на телеге. Но, возможно, именно так и должен уходить философ.

фото: личный архив О. Иоселиани; VOSTOCK PHOTO; Игорь Пальмин; личный архив Н. Рязанцевой; личный архив М. Дориа де Дзулиани; личный архив М. Кокочашвили