Автор: Андрей Плахов

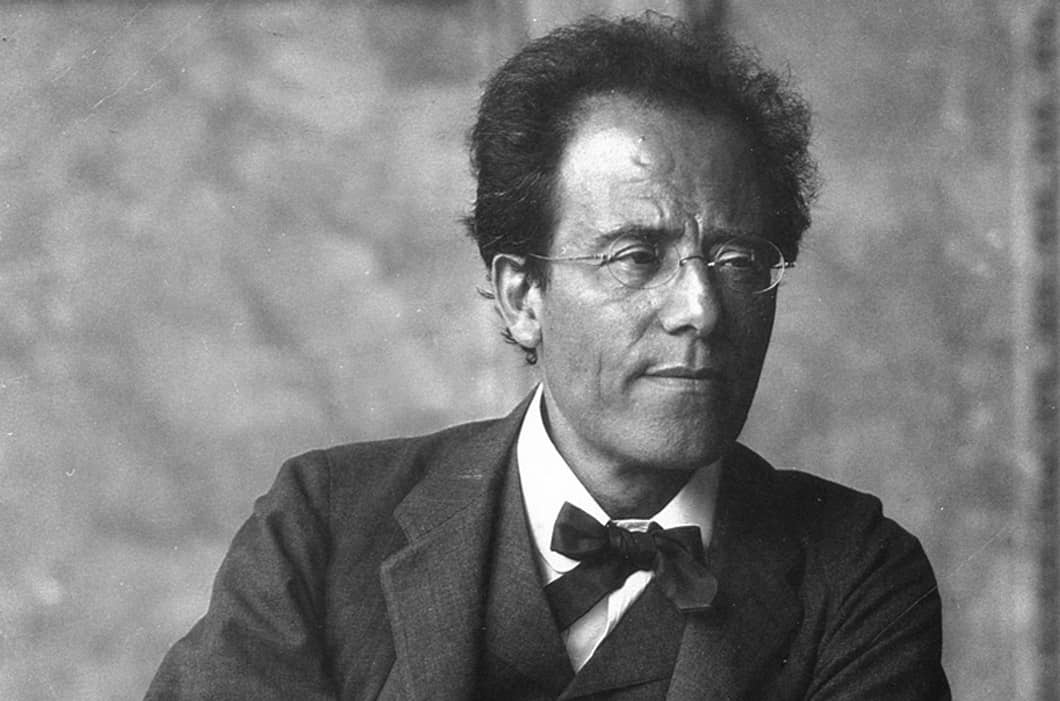

Андрей Плахов, знаменитый кинокритик, позволил нам опубликовать фрагмент его книги о Лукино Висконти, посвященный фильму «Смерть в Венеции» и присутствию в нем музыки и духа великого композитора Густава Малера.

По законам гармонии

…Манновский Ашенбах – писатель, человек, виртуозно владеющий словесной эквилибристикой, умеющий облечь в слова не только мысль, но и чувство. Висконти, приступая к экранизации, выносит большую часть слов за скобки и, сохраняя фундамент манновского сюжета, выстраивает совсем другое художественное здание. Родственное, и в то же время принципиально отличное, построенное по законам музыкальной гармонии – на сей раз не оперной, а симфонической. Или даже балетной: в этом выросшем из великолепной литературы фильме слова важны, но еще важнее музыка, кинематографическая пластика и хореография.

Да и Ашенбах у Висконти вовсе не писатель, а композитор, по многим признакам ассоциирующийся с Густавом Малером. Тревожная и нежная, напряженная и вдохновенная музыка его Адажиетто из Пятой симфонии несколько раз, как навязчивый сон, звучит в картине, есть и тема из Третьей симфонии австрийского композитора. Они и наполняют картину тончайшими переливами настроений, эмоционально озвучивают конфликт творческой личности с враждебным, глумливым внешним миром.

Висконти перебрал все музыкальное наследие Малера прежде чем остановиться именно на этих фрагментах, которые с абсолютной точностью смыкались с образами фильма, его монтажными стыками и внутренними ритмами.

Пятая симфония

Для Малера, пережившего в 1901 и 1902 годах перелом в профессиональной и личной жизни, угрозу внезапной смерти, влюбленность и женитьбу, Пятая симфония стала зеркалом испытанных бурь (Арнольд Шёнберг писал о нем: «Я видел вашу душу обнаженной, совершенно обнаженной»).

Симфония была вдохновлена романом с Альмой Шиндлер, ставшей женой Малера (а впоследствии, на разных этапах жизни, возлюбленной или спутницей Вальтера Гропиуса, Оскара Кокошки и Франца Верфеля). Именно в этом сочинении композитор сломал симфонический канон, нашел новые формы романтической гармонии – и в то же время развил классические традиции полифонии Баха и Бетховена. Но когда Пятая симфония впервые прозвучала в Кельне под управлением автора, критика восприняла ее враждебно, а Малер говорил: «Пятой чертовски не везет! Она никому не нравится».

Малер и Ашенбах

И хотя Ашенбах переживает несколько иные бури, художественное видение Висконти отвечает подспудным намерениям Манна. Еще раньше их угадал художник Вольфганг Борк: в 1921-м вышли его иллюстрации к новелле, Ашенбах на них удивительно схож с Малером.

Томас Манн в «Предисловии к папке с иллюстрациями» так откомментировал это художественное решение:

«На замысел моего рассказа немало повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Малера, с которым мне довелось познакомиться раньше в Мюнхене; этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление. В момент его кончины я находился на острове Бриони и там следил за венскими газетами, в напыщенном тоне сообщавшими о его последних часах. Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых родилась новелла, и я не только дал моему погибшему оргиастической смертью герою имя великого музыканта, но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера в полной уверенности, что при такой зыбкой и скрытной связи вещей об узнавании со стороны читающей публики не может быть и речи».

Манн был чрезвычайно впечатлен тем фактом, что художник, не имея понятия о том, кто истинный прообраз персонажа, изобразил Ашенбаха похожим именно на Малера:

«Разве не считают (так считает Гетё), что язык совершенно неспособен выразить нечто индивидуально-специфическое и что поэтому невозможно быть понятым, если у слушателя нет такого же зрительного восприятия? Слушатель, считают, должен обращать внимание больше на внутреннее состояние говорящего, чем на его слова. Но коль скоро Вы, художник, так точно схватили индивидуальные черты на основании моего слова, значит, язык обладает той силой «внутреннего состояния», той силой внушения, которая делает возможной передачу зрительного восприятия не только при непосредственном общении человека с человеком, но и как художественное средство литературы».

Томас Манн и Густав Малер

В 1909-м писатель подарил композитору свою новую книгу «Королевское высочество» с надписью «…человеку, выразившему, по моему уразумению, искусство нашего времени в самых глубоких и священных формах». Но, помимо интереса, симпатии и знаков признания, между Манном и Малером несомненно существовала какая-то тайная «судьбоносная» связь. Даже жизни их близких и потомков оказались переплетенными. В 1940-м Альма Малер бежала из Франции через Пиренеи в Испанию и Португалию, а оттуда в США вместе со своим мужем Францем Верфелем, Генрихом Манном, его женой и сыном Томаса. А в это время художник Карл Молль, один из соучредителей Венского сецессиона и отчим Альмы (в свое время из-за антисемитизма противившийся ее браку с Малером) проявил себя фанатичным нацистом; когда советские войска вошли в Вену 13 апреля 1945-го, он покончил с собой. Теперь они все лежат на одном и том же венском Гринцигском кладбище – Молль, Малер и его умершая ребенком дочь.

Борис Кулапин, автор биографии Малера, пишет о том, что «перед тем, как его музыку запретили в 1938 году в Третьем рейхе как «дегенеративную», она обрела особую славу в Австрии в среде австрофашизма, выдвигавшего ее автора на роль национального символа, как Вагнера в Германии». И он же приводит невероятную историю жизни и смерти другой Альмы – скрипачки Альмы Розе, дочери сестры Малера. Отправленная в 1943 году в Освенцим, она дирижировала женским оркестром, который играл у лагерных ворот, встречая и провожая женские рабочие бригады, а по выходным дням давала концерты для охранников. Музыканты должны были последними пойти в газовые камеры, когда покончат со всеми остальными узниками, и все они «вылетят в трубу». Дьявольский план не удалось довести до конца, Освенцим был освобожден советской армией, но Альма до этого не дожила. Самое поразительное, что администрация лагеря устроила торжественное прощание с Альмой. «Сакральная сила музыки совершила фактически невозможное. Племянница композитора-еврея разбудила в нацистах чувство уважения и пиетета перед теми, кого они не считали за людей».

И все же – в какой степени Малер был прототипом манновского Ашенбаха? Или, напротив, как раз фильм Висконти спровоцировал подозрения в гомосексуальности композитора? Они существовали и раньше среди его биографов, но фактического подтверждения не получили: страстная «духовная дружба» со многими мужчинами все же не могла быть таким свидетельством. Скорее всего это была латентная гомосексуальность, граничащая с асексуальностью – поскольку свое либидо Малер почти сполна сублимировал в творчестве. И Альма стала первой женщиной, поставившей его перед проблемами реальной и регулярной половой жизни; когда в ней назрел кризис, Малер обратился к лучшему консультанту – Зигмунду Фрейду.

Контракт с Малером

...По завершении съемочного периода «Смерти в Венеции» Висконти пришлось ехать в «этот ужасный Лос-Анджелес», чтобы показать черновой монтаж фильма «американским кошелькам» – финансистам из «Уорнер бразерз». После просмотра в зале воцарилось гробовое молчание, прерванное репликой одного из «кошельков: «Великолепная музыка…Как зовут композитора? Малер? Думаю, мы должны подписать с ним контракт». Этот порыв можно понять: музыка так слилась с «телом» фильма, как будто была специально для него написана.

Стоит заметить, что фильм Висконти, в итоге ставший популярным, немало способствовал культовому статусу, который обрела Пятая симфония и тому, что сам Малер стал модной фигурой на стыке интеллектуального искусства и масскульта. Спустя три года после «Смерти в Венеции» появился попсово-барочный фильм «Малер» Кена Рассела, композитор стал героем документальных лент и даже балетов, возникло движение его фанов, слово «малерия» появилось на молодежных майках и прочей сувенирной продукции.

Грезы Висконти

…Томас Манн оказался в Венеции через неделю после смерти Малера. Как утверждает в своих мемуарах Дирк Богард, Висконти говорил ему, будто Манн сам встретил Малера в поезде по пути из Венеции:

«Такой несчастный, забившийся в угол купе, в гриме, весь в слезах…потому что влюбился в красоту. Он познал совершенную красоту в Венеции – и вот должен уехать, чтобы умереть».

Весьма сомнительный эпизод: он не вызывает доверия ни исходя из возможных дат этой встречи, ни из ее деталей. Одно из двух: или Богард что-то путает, или Висконти был настолько увлечен своим замыслом, что вообразил эту сцену и сам поверил в нее. Взвешивая достоверность рассказа, начинаешь догадываться, что и для Манна скорее всего Малер был маской, скрывающей подлинное лицо героя. Ведь и Ашенбах, с его придуманной биографией, с окутывающей его облик литературной самоиронией, на самом деле маскировал, камуфлировал Томаса Манна – и никого иного.

У Висконти, жившего в другую эпоху, уже не было необходимости маскироваться, и Малер стал всего лишь паролем художественной игры. А вот его полная чувственного экстаза и неземной печали музыка пришлась как нельзя более к месту. Композитор Франко Маннино, дирижировавший записью для фильма фрагментов симфоний Малера, говорил о сходстве с ним Висконти: оба любили театральные эффекты, оба были бескомпромиссны и с горечью наблюдали упадок гуманности и культуры.

Одной из проблем фильмов о художниках в широком смысле слова становится трудность изображения «мук творчества». Еще хуже обстоит дело с экранной презентацией профессионального творческого процесса. Бывает неловко смотреть на именитого артиста, который с горящими глазами водит кистью по полотну, изображая «Ван Гога» или еще какого-нибудь гения. Ашенбаха мы, к счастью, не видим выписывающим ноты (только один раз момент пробуждающегося вдохновения дан намеком), зато музыка не утихает в его душе. Глубоко неправ соотечественник Богарда, актер Том Кортни, сказавший, что Алек Гиннес (его, как и Джона Гилгуда, Висконти рассматривал в качестве потенциального кандидата) был бы убедителен в роли великого композитора, а с Богардом есть сомнения. В том-то и дело, что актер не изображает «великого», главная краска этого универсального образа – человечность, униженность, зависимость от подавленных, загнанных вглубь, непризнанных желаний.

Усы и пенсне

Кадр из фильма "Смерть в Венеции". 1971 г.

…«Смерть в Венеции» с точки зрения актерского искусства – это прежде всего был, конечно, фильм Богарда. В один прекрасный день он получил от Висконти в подарок книжку в мягкой обложке с новеллой Манна и признание: «Я наблюдал за тобой, когда мы начинали «Гибель богов». И понял, что нашел своего актера». После целующего нацистский сапог конформиста Брукмана ему предстояло выступить в роли почти что самого Висконти: то был знак высокого доверия, предполагающий, что актер преодолеет все трудности этой работы. Не только скромные условия, в которых обитала съемочная группа (гримироваться и переодеваться приходилось иногда в церкви или в подвале), но и, например, пытку с гримом.

Сначала к лицу Богарда прилепили пластиком, воском и клеем «малеровский» нос, не позволявший ни шевелить лицом, ни дышать, а только потеть. Потом нос за негодностью отклеили и предоставили актеру самому «призвать к себе» Ашенбаха. И тот явился - и поселился в нем так прочно, что, по словам актера, «я и не сомневался, что я – это он, и что тело мое – лишь сосуд, в котором содержится его душа». Впрочем, душа душой, но есть такая деталь: когда раздосадованный неудачным гримом Висконти вышел, чтобы встретиться с журналистами, Богард покопался в коробке гримера и нашел там усы (поклон Манну, но не Малеру!) и пенсне. Они и стали неотъемлемыми атрибутами образа. Как и ботинки на пуговицах, и негнущаяся фетровая шляпа, и где-то найденный старый костюм, от которого актер «поспешно отодрал портновскую нашивку с датой «апрель 1914», дабы Висконти тут же не отверг его, как на три года не соответствующий времени действия.

Потом Богард в течение долгих съемок жил словно в некоем чистилище, крайне мало общаясь с Висконти, но составляя с ним почти один организм: оба понимали друг друга без слов, как прожившие долгую жизнь супруги. И только примитивная американская фотожурналистка, болтавшаяся на площадке, могла подумать, будто актер с режиссером находятся в смертельной ссоре.

Съемки велись ночами и ранним утром и завершились в начале августа; такой режим был выбран, «чтобы рассеянный утренний свет смог как-то передать мрачное марево сирокко» - ну и чтобы избежать дневной толпы туристов. И все равно из-за туристов эпизод в соборе Сан-Марко пришлось перенести на студию «Чинечитта», где была выстроена декорация интерьера. Светская хроника с удовольствием сообщала, что для съемки финала в грим Богарду добавили пятновыводитель, чтобы его лицо в сцене умирания на пляже «поплыло»; дело кончилось практически ожогом. Режиссер знал за собой вину и вплоть до смерти держал в саду на острове Искья гостевой домик для Богарда.

Убедившись еще в самом начале работы, что актер прочел новеллу Манна по меньшей мере раз тридцать, Висконти велел перечитать ее еще столько же раз, а также неутомимо слушать музыку Малера. И - никаких дискуссий во время работы.

Единственное прямое указание Богард, по его свидетельству, получил на съемке сцены, когда Ашенбах едет по Гранд-каналу после неудачной попытки покинуть Венецию: Висконти попросил его выпрямиться во весь рост в тот момент, когда моторный катер выплывет из-под моста Реалто. В этот момент лицо героя Богарда озаряет солнечный луч, и испытываемый им трепет от предстоящей встречи с Тадзио звучит в музыке Малера – человека, в котором, по замыслу Висконти, «должна была воплощаться душа Густава фон Ашенбаха».

Только увидев готовый фильм, Богард понял, что Висконти – не только режиссер, но и хореограф, выстроивший фильм кадр за кадром в полном подчинении музыке.

Висконти невероятно ценил не только талант британского актера (по родословной полуголландца-полушотландца), но и его преданность «Императору нашей профессии», каким Богард, повидавший на своем веку не одного и не двух крупных режиссеров, почитал Висконти.

Этому артисту не надо было ничего объяснять. И не только это. Сравнивая Богарда с Мастроянни, режиссер называет первого высоким профессионалом, а второго – «легковесным итальянцем», которому стоит увидеть тарелку спагетти, как он тут же выходит из роли, чтобы передохнуть и поесть, а потом опять включиться.

Богард же месяцами жил в состоянии, которое заставляло Висконти с редкой для него восторженностью восклицать: «Вот мой Малер! Вот мой Томас Манн!» (как видим, два прототипа героя в сознании режиссера окончательно соединились). Белый костюм, такой неуместный в атмосфере деградирующей Венеции, блуждающий взгляд меланхолика-недотроги, заторможенная пластика и лицо как зеркало души – все это вместе собирается в образ, тут же вошедший в избранную иконографию мирового кино.

фото: Густав Малер, Topfoto/FOTODOM; imdb.com