Автор: Ирина Кравченко

У судьбы и людей Анна Каменкова – как Галатея у Пигмалиона. Но умудрилась остаться самой собой. Как ей это удалось?

– Вспоминаю одно из своих юношеских впечатлений от Джека Николсона. В кадре он сидит спиной к зрителю, а его партнёр – лицом. А я смотрю на спину Николсона, потому что тот, второй, играет, а этот – живёт, он наполнен. Надо копить, копить эмоции – и выплёскивать на сцене в нужном месте. Вот играешь приглушённо, неярко – и вдруг как выдашь!

«Мотор!»

– Только подлинность волнует зрителя. По сию пору, ожидая своего выхода на сцену, пусть на пять минут, я ощущаю, что сбивается дыхание и сердце колотится. Не накачиваю себя, ничего такого, просто стою тихо-скромно в уголке за кулисами, а сердце вот-вот вырвется из горла. Но только ступаю на сцену – и успокаиваюсь, и уже не замечаю ничего. Не тратиться нельзя. Если плохо сыграл, потом переживаешь, ночами не спишь, думаешь, что ты не артист, а дерьмо, что надо уходить из профессии. Это состояние может длиться неделями. А выложился в роли – и кайф, и свободен, и живи дальше.

Но что предлагают и в кино и в театре актрисам, которые старше пятидесяти? Маму, бабушку. Эдакую стерву, которая мешает жить молодым, либо, наоборот, лапчушку в фартуке, пекущую пирожки и гладящую бельё. И то и другое уже вот где стоит! Или прислали сценарий: охранница в сталинском лагере, «огромная женщина в тяжёлых сапогах грузно опустилась на стул и харкнула в сторону»… Прочитала, и мне стало плохо: может, я себя неправильно вижу, может, я такая? Но как включаться в эту историю, погружаться в роль, сопереживать героине? И что играть, когда в сценарии нет ни поступков, ни жизни - ничего?.. Поэтому отказываюсь, отказываюсь… Но иногда соглашаюсь – надо зарабатывать, а главное, время от времени хочется слышать команду: «Мотор!»

...Мне позвонил Юрий Грымов, сам, что приятно удивило: это прежде режиссёры лично звонили актёрам, а сегодня с нами общаются ассистентки. Юра сказал: «Хочу предложить вам роль Маши в «Трёх сёстрах». Его слова повергли меня в шок. Да, я всегда хотела сыграть эту роль, она – моя, мне давно, ещё в театре, предлагали ввестись в спектакль, но я к тому времени уже так долго ждала, что, думала, перегорело. А теперь и подавно решила, что время ушло. Героине Чехова лет двадцать пять, а мне за шестьдесят… Поговорив с Грымовым, подошла к зеркалу – у меня дома хорошее освещение – и вдруг подумала: «А почему бы и нет?»

Перечитала пьесу и опять посмотрелась в зеркало. «Ну, какая ты Маша? Ты – бабушка Маши». А выяснилось, что Грымов решил всем героиням серьёзно поднять возраст. Ситуация обострилась, стала драматичнее: когда молоденькая Маша рыдает, что не удалась жизнь, – это одно, но если о том же страдает шестидесятилетняя женщина – другое, и её отчаянию я поверю больше, оно волнует меня сильней.

Актёрский состав подобрался блестящий! Моих сестёр играли Людмила Полякова и Ирина Мазуркевич. Юра предлагал интересные ходы, и мы принимали его предложения с интересом, более того, с куражом. Старались наполнить пространство картины человеческой неприкаянностью, одиночеством, жаждой любви, желанием найти себя…

Но, чтобы его наполнить, вам всё перечисленное надо было испытать в жизни. И на вас вправду уже в нежном возрасте столько свалилось: и счастье в виде съёмок в кино, и потеря мамы…

– При этом склонностью к рефлексии, к обдумыванию своей судьбы я не отличалась. Пацанка была, московская уличная девчонка, носившаяся по всем окрестным дворам. Сохранилась фотография со съёмок картины, где я играла, «Девочка ищет отца», это при маме было. На фото – моя дублёрша-ровесница, чистенькая, аккуратненькая, и я – в платке набекрень, съехавшем набок сарафане, один носок спущен, коленки чёрные. Пока снималась, всё норовила куда-нибудь убежать, меня отлавливали на крыше, ещё где-то.

Всякий ребёнок мудр: он не задумывается над тем, чего нельзя изменить. Это взрослые жалели меня, когда я осталась без мамы. Помню, гримёр Большого театра причёсывала перед выходом в спектакле, где я участвовала, и плакала. Я спросила: «Что вы плачете?» Она: «Да нет, ничего». Потом я поняла: мои волосы спутывались в колтуны – дома некому было расчесать, и добрая женщина не могла сдержать слёз. Но мне казалось, как жизнь идёт, так и должна идти. Я тосковала, скучала по маме, но не страдала, светлая была печаль. Может, страшную вещь скажу, но даже возникло ощущение особенности – у всех так, а у меня – по-другому. Странное детство.

«Запертая энергия»

– Папа меня очень любил, он просто был человеком, жившим своей профессией. Когда читал лекции преподавателям литературы на курсах повышения квалификации, слушатели на люстрах висели. Работал в школе, и родители со всей Москвы стремились устроить своих детей в класс к Семёну Гуревичу. До сих пор ко мне подходят незнакомые люди и говорят с придыханием: «Мы учились у вашего папы».

Ольга Каменкова тоже училась у него и, как многие девчонки, была влюблена в педагога. Поступила в Литературный институт и во время войны, в 44-м, пришла как-то к Семёну Абрамовичу за книгами, которые он давал ученикам. Начался комендантский час, маме пришлось остаться, тогда между ними всё и произошло. Вскоре Оля поняла, что беременна, и, никому ничего не сказав – матери она попросту боялась, – уехала в Алушту и устроилась там пионервожатой.

Не так давно я была на гастролях в Крыму и, когда все собирались уезжать, сказала, что останусь, сама не зная почему. Сняла комнату, отправилась гулять по городу и вспомнила, что в 45-м двадцатилетняя мама, беременная, одинокая, полуголодная, ходила по этим улицам. Она родила дочь, которую назвала тоже Олей. Кто-то из одноклассников случайно встретил маму и, вернувшись в Москву, рассказал папе: «Представляете, какая-то сволочь сделала Ольге ребёнка!» Папа всё подсчитал, всё понял, поехал за мамой и привёз её с дочерью к себе.

Его вела любовь?

– Не знаю. Думаю, просто поступил как порядочный человек, чувства с его стороны вряд ли присутствовали. А мама, талантливая, красивая – свет, а не женщина! – отца обожала. Она тянула дом, занималась детьми, трудилась на двух работах – преподавала в школе. Думаю, и надорвалась из-за стремления быть рядом с любимым, оставаться нужной ему. Папа, как рассказывала сестра, – она была на восемь лет старше и потому гораздо больше помнила – довольно прохладно относился к маминой самоотдаче. Когда его не стало, мы с Ольгой обнаружили переписку родителей, которую они вели, пока я снималась в своём первом фильме и мы с мамой год жили вдали от дома. Сестру, человека сдержанного, я видела плачущей дважды в жизни, и один из них – за чтением тех листков. Глядя на неё, я тоже расплакалась. «Всё, – сказала Оля, – больше не могу». Мы распили бутылку коньяка, собрали письма и сожгли. В этих письмах мама вся была устремлена навстречу отцу, а он отшучивался, поучал её, высказывал недовольство.

Настоящая душевная близость между ними возникла, когда у мамы обнаружили рак. Папа один ухаживал за ней, устроил в больницу, сидел рядом и годы спустя вспоминал, что это были их лучшие месяцы: «Мы разговаривали». Тогда, мне кажется, он маму любил и понимал, кого теряет.

После её ухода Оля, которая была очень близка с мамой, не могла найти общего языка с отцом и вскоре переехала к бабушке. Изредка мы с ней встречались, отношения сохранялись тёплыми, но не более. Это по прошествии лет муж сестры заново свёл нас, и Ольга сокрушалась: «Как я могла тебя бросить?!» Но я говорила ей, что никто ни в чём не виноват. Юность, работа в молодёжной редакции телевидения, компании сверстников, романы – неужели лучше бы она отказалась от своей жизни и занималась мной?..

В общем, мы с папой стали жить вдвоём. Девятилетняя девочка – и взрослый, погружённый в свою профессию мужчина, который оказался совершенно не готов к тому, что выпало на его долю. Однако он не отдал меня бабушкам и тётушкам, и в детский дом тоже, хотя ему было безумно тяжело. Училась я на тройки – хорошо, что не в папиной школе, – после уроков бежала в кино, потом ещё до ночи болталась по дворам. Попробуй угомони такую, тем более что отец целыми днями работал. Но водил меня в театры, в консерваторию, на вечера в Дом учителя. В бытовых же вопросах ничего не понимал: наступала зима, а я продолжала ходить чуть ли не в сандалиях. Однажды, лет в четырнадцать, когда собирались в «Современник», я взбунтовалась: «У меня нет чулок!» «И ты из-за этого не пойдёшь в театр?» – «Не пойду!»

Хозяйничать я, как и папа, не умела: сестру мама успела научить всему, а меня нет. Ну, варила простенький супчик, жарила до углей котлеты, которые отец не глядя съедал. Зато в доме все стены занимали книжные стеллажи, высившиеся до потолка, – даже на кухне и в туалете, на полу стопками лежали книги и журналы. Запах книжной пыли, стоявший в комнатах, для меня до сих пор связан с детством. Если отец ждал кого-то, просил: «Нюшечка, расчисти дорожку к столу». Освобождала узенький проход и протирала пол тряпочкой. Хотя заходили к нам редко, и мои подружки тоже – не могла я привести их в такую квартиру. Но мне нравился наш странный интерьер.

Раз в десять дней я ходила в гости к бабушке и до сих пор помню её меню: куриный супчик, казавшийся мне волшебно вкусным, жареная картошечка – каждая долечка отдельно, чай с протёртой смородиной. Утром меня ждала выстиранная и выглаженная одежда. Как всё это не походило на мою неумелую готовку, на папину стирку, когда он кидал в ванну всё подряд и мешал, крутил палкой! Так же тепло и сытно было в домах у подружек, но, странное дело, мне втайне казалось: у меня веселее. Пусть там сытнее, но у меня веселее!

Потому что единственное, что в моей совершенно отдельной жизни присутствовало в избытке, – свобода. Гуляла допоздна, могла какой-нибудь фильм, например «Королеву Шантеклера», посмотреть в кинотеатре раз двенадцать. Иногда, наоборот, по три дня сидела дома, читала и, когда папа вечерами отсутствовал, разыгрывала драматические спектакли: принималась изображать кого-то, произносить монологи, кричать, плакать, куда-то кидаться. Детская утрата не сделала меня закалённой, не превратила в стоика, наоборот – я стала эмоциональнее.

И кому вы могли обо всём этом рассказать, папе?

– Он не очень понимал, о чём со мной говорить, а я побаивалась идти к нему со своими откровениями. Нет, не с кем было поделиться. Только в старших классах появилась подружка, прекрасная, ни на кого не похожая, Катюша. Умная, начитанная, блестяще знавшая английский. Диссидентка. С ней мы вели беседы обо всём – об искусстве, политике, да просто о жизни. К Кате я могла уйти после школы и вернуться домой в пять утра. Папа возмущался, пытался запретить дружить с девочкой, у которой, дескать, плохая репутация. А по сути – своё, отличное от принятого мнение. Потрясающий человек, мощный, самобытный.

А сами шли поперёк течения?

– Нет, но и необходимости не было: я существовала отдельно от остальных. Со всеми общалась, но ни с кем не возникало душевной близости. Понимала, что у девчонок иная, правильная жизнь, а что я? Не очень ухоженная девочка. И закомплексованная с головы до ног, до сих пор такая. Помогала только сцена, там-то я разворачивалась. Всю жизнь мне нравятся люди без комплексов, в них есть такая свобода, такая уверенность в себе! Но, по-моему, они больше востребованы в других профессиях – не в творческих. А если в актёре есть эта тайная, запертая в нём энергия, он может высвободить её на сцене, наполнить ею создаваемый образ – и этим освобождением в результате помочь себе.

«Откуда ты, прелестное дитя?»

– Меня после первой картины приглашали на пробы, но родители не пустили: возможно, что, снимаясь часто, к сознательному возрасту я охладела бы к кино. А так съёмки остались сказкой.

Но началась другая фантастическая история. Ещё была жива мама, когда в мою школу, находившуюся рядом с Большим театром, пришли оттуда люди и стали выбирать девочку на роль Русалочки в спектакле по сказке Пушкина. Просили изобразить, будто сидишь на песке и играешь в него. Да я и не такие образы примеряла на себя дома! Меня взяли, я выходила на сцену поочерёдно то с Сергеем Лемешевым, то с Иваном Козловским, исполнявшими партию Князя: «Откуда ты, прелестное дитя?..», хотя не понимала, с какими мощными талантами свела меня судьба. Меня в Большом обожали, завхоз, классный дядька, водил посмотреть огромную голову – реквизит из «Руслана и Людмилы». Для Русалочки мне сшили лёгкое, воздушное платье, и в длинном коридоре театра я могла разбежаться, а платье летело, развевалось!..

В школе участвовала в самодеятельности, во Дворце пионеров ходила в кружок художественного слова. Потом много озвучивала и наши, и зарубежные картины, и говорили, мол, необыкновенный голос, а я хотела возразить: нет у меня никакого особенного голоса. Просто пока не пойму, о чём текст, не могу его прочесть, а как вникну – всё сразу идёт. Но слышать мелодику речи меня учили уже в том кружке. Всё шло к тому, чтобы поступать на актёрский.

То есть при своей зажатости, стеснительности вы не боялись публики? И в театральный собрались легко?

– Да, хотя внешность к тому не располагала. Папа оставлял рубль на день, обедать я ходила в столовую, в нашем же доме. Поварихи меня жалели, накладывали побольше макарон или пюре, я ещё хлеба набирала, пирожки с повидлом покупала. К окончанию школы располнела, кровь с молоком. Надеть по-прежнему было нечего – донашивала вещи мамы. На экзамен в театральное пошла в её черном полупальто – летом! – казалось, я в нём «звезда». Когда в комнату вызвали нашу «десятку», из комиссии послышалось в мою сторону: «Вы бы ещё шубу надели!» Я стала пунцового цвета. «Снимите!» Принялась судорожно стягивать пальто, рваная подкладка вывернулась наружу, из карманов посыпалась мелочь. Под пальто – юбка с рубашкой, кое-как стиранные и кое-как глаженные. В комиссии засмеялись. «Ну, читайте». А я подготовила отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко. И от обиды как дала эти стихи! Размахнулась во всю ширь, закричала: «Ярмарка! В Симбирске ярмарка!» Комиссия сидела, оцепенев. А меня прорвало, чувства были вот здесь – во лбу!

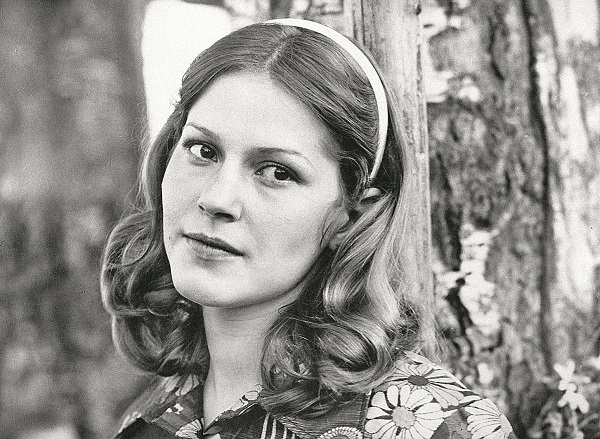

Кадр из фильма "Молодая жена"

Римма Гавриловна учила нас неким профессиональным вещам, улавливая которые, ты становился увереннее. Уже на третьем курсе я играла в спектаклях Малого театра большие роли, например в «Средстве Макропулоса». Работа рядом с известными артистами закаляет неопытного человека, поскольку ты должен соответствовать, а для этого – собраться. После учёбы Михаил Царёв звал меня к себе в Малый. Марк Захаров приглашал в «Ленком»: Инна Чурикова уходила в декрет, и режиссёр искал исполнительницу роли Неле в «Тиле». Кроме меня показывались не меньше сорока девчонок, Коля Караченцов всем подыгрывал. Марк Анатольевич видел мой дипломный спектакль и после него сказал: «Я вас беру».

Но тут пошла в Театр на Малой Бронной подыграть парню с нашего курса, и меня вдруг попросили: «Пожалуйста, выйдите на сцену в юбке». А её не было, я один отрывок играла в брюках, во втором была замотана в простыню. Юбку одолжила однокурсница Люба Селютина, а другая, Женя Глушенко, дала колготки. Переоделась, вышла на сцену и услышала: «Спасибо, идите». Оказывается, комиссия хотела посмотреть, не кривые ли у меня ноги. Сказали, что берут, но главный режиссёр, Анатолий Эфрос, на показе не присутствовал, и меня решили везти прямо к нему домой, на машине. Эфрос был театральной легендой, и от страха я не чувствовала себя. Думала, попросит что-нибудь почитать, а мой спутник завёл беседу с Анатолием Васильевичем о чём-то своём и вдруг спросил, кивнув на меня: «Ну, что, берём девочку?» «Берём». И всё.

«Странные отношения»

– Так я попала в лучший, на мой взгляд, театр XX века – и очень реалистичный по чувству, и приподнятый надо всем земным. Поэтический реализм. С невероятной щемящей нотой, когда зрители после спектакля шли к метро молча, наверное, потому, что внутри у каждого оставалась тёплая боль. Никто, кроме Эфроса, не умел вызывать подобного состояния. Он сплетал тончайшие кружева, умел расставлять акценты не там, где их обычно предполагают.

В «Женитьбе» есть кусочек, который обычно промахивают, – когда Агафья Тихоновна разговаривает с Подколесиным и спрашивает: «Так это в каком месте?» И Подколесин отвечает: «А вот по дороге, по которой хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность». И ремарка автора: «Молчание». У нас Подколесин, которого играл Николай Волков, произносил со слезами в голосе: «Я ведь ка-аждое утро хожу-у в до-олжность». И зритель понимал, что это ужас – каждое утро ходить в должность. Подколесин замолкал, и в зале все чувствовали, откуда его молчание: человек переполнен страданием от бессмысленности своего существования. Никто не ставил эту сцену так, как Эфрос. А когда там же герой говорил невесте, что скоро будет екатерингофское гулянье, и принимался считать, сколько до него осталось дней, мы с Колей стояли, словно одни во всём мире, и он бережно перебирал мои пальцы: «Девятое, десятое, одиннадцатое…» И трепетно оглаживал каждый пальчик. Зал, очарованный, тихо смеялся. Весь спектакль так выстраивался, и каким наслаждением было его играть! Как ты сам всё понимал и каждый раз мог что-то новое вложить в придуманный Эфросом рисунок!..

Леонид Броневой, Михаил Козаков, Ирина Кириченко, Николай Волков, Анна Каменкова, Андрей Мартынов, Лев Дуров и другие участники спектакля Анатолия Эфроса "Женитьба". 1975 год

Как-то в интервью вы признались, что стеснялись поговорить с Анатолием Эфросом более-менее откровенно – откладывали на то время, когда достигнете большего в профессии.

– У нас сложились странные отношения. Заходит он после спектакля ко мне в гримёрную, садится и молчит. Выдвигает ящик стола, смотрит в него, задвигает и ни слова. Жду, что скажет. Проходит минут пятнадцать, которые кажутся целым годом. Наконец: «Ань, вы даже похудели» – и уходит. Могли встретиться на улице – «Здравствуйте, Анатолий Васильевич», «Здравствуйте, Анечка», и смотрим друг на друга. «До свидания, Анатолий Васильевич», «До свидания, Анечка».

Много я хотела у Эфроса спросить, но стеснялась, «а я лучше помолчу – я понравиться хочу». Внимала ему, затаив дыхание. Несколько раз он подвозил меня на машине, а водил чудовищно, мимо правил, но по дороге рассказывал, рассказывал. В такие минуты я думала: побольше бы светофоров на пути, чтобы подольше его слушать. Раз Анатолий Васильевич, везя меня, заехал куда-то, где выдавали туалетную бумагу, вышел с гирляндой рулонов и так хохотал! Смеялся он заразительно. Никогда не ругался, никого не обижал, работал скрупулёзно и вдохновенно, на репетицию к нему летели, как на праздник.

Сначала он меня не очень видел как актрису, говорил, слишком нормальная, без надлома, без истеричности. А спустя два или три спектакля что-то, мне думается, заметил. И я сыграла в его потрясающих постановках – «Дон-Жуан», «Месяц в деревне», «Веранда в лесу», всего в десяти или одиннадцати. Не было между нами задушевных разговоров, но понимали друг друга без слов, раз он давал мне главные роли. Хотя ломал, мог предложить героиню, вроде бы не мою по характеру: «Надо раскачиваться».

«Нельзя беречься»

Муж (Анатолий Спивак, режиссёр. – Прим. ред.) тоже вас «ломал»?

– Полюбила я его за талант ещё совсем молодой. Толина творческая судьба не очень сложилась из-за сложностей характера: он экстремист. Я могу отойти в сторону, смолчу, а муж прямолинеен. Он трудно ладил с людьми, потому и свою жизнь не всегда умел устроить. Но сделанные с ним работы – одни из лучших в моей актёрской судьбе. Он из меня такое вынимал, о чём сама не подозревала.

Могли всю ночь на кухне репетировать мою сцену, даже не в его спектакле. Утром мне, к примеру, предстояла съёмка, хотелось часа два поспать, но Толя настаивал: «Давай ещё вот так попробуем». Сопротивлялась: «Это невозможно сыграть!» - «Сыграешь». И я верила в придуманное им, настойчиво пробивала его решение, пусть оно шло вразрез с режиссёрским замыслом. После борьбы едва хватало сил на работу. Но благодаря репетициям с Толей приходила на площадку готовой, и сколько бы дублей ни делали, у меня в одном и том же месте всё внутри схватывало. И так не раз. Даже гримёры тихо возмущались: сколько можно мучить человека?!

Толя больше направлен вглубь себя, я – вовне. С папой, тоже ставившим мне жёсткие рамки, всё-таки была больше предоставлена самой себе, с Толей – нет. Я не очень с ним спорила, это бесполезно делать с сильным человеком. Либо принимаешь существующее положение вещей, либо надо разбегаться. По молодости у меня случались бунты, несколько раз уходила, но возвращалась. Много лет прожить с одним человеком – это либо неослабевающий интерес друг к другу, либо смирение. У нас что-то между.

С мужем

Почему, когда вспыхнул роман с другим мужчиной, вы в конце концов вернулись к строгому и требовательному мужу? Только ли из-за творческого единомыслия?

– Не знаю. Толя не отпускал. Мне же не хватало смелости настоять на своём, с детства привыкла подчиняться мужской воле. И у возлюбленного были жена, дети. Конечно, все индивидуально: знаю истории, когда женщина, уведя мужчину из семьи, всем сделала лучше. И всё равно ломать жизнь и тем людям, и Толе я не могла. Пришлось бы ещё уезжать в другую страну… Боялась сделать шаг, хотя порывалась. Толя спрашивал: «Как же ты будешь?» В ответ я рыдала. Достоевщина. Сложнейший комок. Муж, молодец, отпустил проститься с тем человеком, а потом встретил.

Мы говорили про то, что актёру необходимо наполнение. Значит, чем больше он влюбляется, да ещё драматично, тем лучше?

– С одной стороны, без такой «раскачки» вполне можно обойтись. У меня за долгую замужнюю жизнь случилось два больших увлечения, и оба раза романы мешали, они всё затмевали, и сил на работу не оставалось. Вспоминаю, как с театром ездили на гастроли, я выходила в спектакле и рыдала, из-за своих переживаний. А переносить собственное на сцену, подменять эмоции персонажа своими нельзя: ничего не получится. Надо не вспоминать, как ты чувствовал себя в подобных обстоятельствах, а влезать в жизнь другого человека, вбиваться в неё. Правда, бывает, что, вжившись в чужую судьбу, актёр с трудом из неё выходит, как я полгода не могла вылезти из роли моей героини в фильме «Софья Петровна», настолько тяжёлым оказался материал.

Актёры себя работой раскачивают похлеще, чем кто-либо жизнью. Роль раскручивает мощнее, нежели любой роман. Когда предстоит сложный спектакль, я уже накануне не в себе. Начинается безумная внутренняя вибрация. У актёров работа – как любовь. В ней столько адреналина! Какой там секс! Ты проходишь все верхние точки и на любовь к реальному мужчине сил не остаётся.

Но, с другой стороны, я благодарна, что испытала те влюблённости. Теперь знаю: в таком состоянии совершаешь поступки не то что смелые – отчаянные. Мозг работает как у сумасшедшего, тебя несёт. Потом думаешь: как могла совершить то? как придумала это? как осмелилась на такое? Но насколько ты хорошеешь! Моя Маша в картине Юры Грымова, когда появляется Вершинин, расцветает, а после их прощания опять превращается в старушку.

Любовь между мужчиной и женщиной – своего рода болезнь, но любовь наполняет. И не обязательно эти бури должны закончиться постелью, в чём и интерес: они могут не привести к физической близости, а любовь будет заоблачной! Меня удручает, когда люди говорят о своих отношениях спокойно: ну, встретились, ну, секс. По-моему, они чего-то недополучают.

Наверное, берегут себя.

– В том-то и дело, что нельзя, да и невозможно беречься. Всякого рано или поздно «накрывает». И нет никаких рецептов и правил, каждый раз – как впервые. И если пытаешься вернуться к прежней жизни, то опять действуешь по наитию, и никто ничего не посоветует.

Как вы отходили от расставания с любимым?

– Долго, мучительно, больно. И муж отходил. Иногда думаю, может, зря отказалась от той любви, лишила себя чего-то. Даже не чего-то, а совсем другой жизни. Каждый наш шаг рождает отклик, как в рассказе Рэя Брэдбери, где человек уничтожил бабочку и всё в мире пошло по-иному. Один штрих – и жизнь меняется. Я осталась с Толей, и после стольких неудачных попыток заиметь ребёнка у нас родился Серёжа.

С сыном я много разговаривала «за жизнь». Ложилась к нему на кровать, детскую, узкую, и мы болтали, словно в пионерском лагере. Входил Толя, как строгий пионервожатый: «Давно пора спать!» Мы затихали, а когда за папой закрывалась дверь, продолжали, шёпотом. Своему мальчику я рассказывала всё, даже самое сокровенное, женское. Он понимал. И со мной делился. Папа иногда настаивал: «Пусть расскажет». Я останавливала Толю: «Не надо. Подожди, когда сам захочет». Помню, у Серёжи произошёл разрыв с девушкой, отец сразу: «Что случилось?» Я вступилась: «Не трогай его». Спустя время сын мне всё рассказал, разговаривать тоже надо с умом, вовремя. Но беседовать с ребёнком нужно много, чтобы потом ему этого не хватало, чтобы думал: «Кто ещё со мной поговорит так, как мама?»

«Пластилин»

Со своим отцом после замужества вы часто общались?

– Приходя к нему, я приносила продукты, начинала что-то мыть, стирать, чистить, а папа останавливал: «Не надо, Нюшечка. Просто посиди со мной, поговори». И весь дрожал.

Он был рад, что я работаю с Эфросом, поскольку знал его театр и любил. Ходил на все мои спектакли, «Вкус мёда», поставленный Толей, видел раз сорок. Сначала смотрел не на сцену, а по сторонам: проверял, кто из зрителей как реагирует. Я ему выговаривала: «Ты всех отвлекаешь!» - «Хорошо-хорошо, не буду». Помню, он, совсем пожилой, лежал в больнице и уже не очень понимал, что с ним происходит. Просыпаясь, рукой проводил по стене, видел, что привычных книжных полок нет, и в глазах вспыхивала такая боль! Иногда просил: «Достань мне с третьей полки…» – и называл книгу. Делала вид, что достаю. Раз попросил: «Нюшечка, вызови извозчика, скажи, что ты – главная артистка Большого театра, поедем домой». Спутал все времена, но что у него дочка «главная артистка», был уверен.

Почему-то и отец в своё время, и Эфрос, и муж старательно лепили из вас кого-то.

– Вероятно, я хороший «пластилин». Но и «скульпторы» мне встречались талантливые: если правильно работать с «пластилином», он становится мягче, гибче, смышлёнее. Сегодня меня никто ни в чём не ограничивает. Толе уже много лет. Это прежде он постоянно советовал мне в профессии, а сейчас говорит: «Всё сделаешь сама».

Теперь я еду, куда хочу, снимаюсь, в чём хочу, участвую пусть в рискованных, но интересных проектах. Хотя абсолютной свободы ни у кого нет. Мы же хотим семью, работу, денег. Наши желания – это наша свобода, но они требуют самоотдачи. Выходит, жажда быть свободным влечёт за собой зависимость от чего-то. И я продолжаю жить интересами семьи.

Вы теперь уверены в себе?

– Нет, по бытовым вопросам, из-за сломанного крана или предстоящего похода в какую-нибудь контору, могу плакать в углу. В работе я смелее. Уговорили сняться в сериале «Принцесса цирка», в роли, совсем мне не подходившей. Кого я чаще всего играла? Вдумчивых, сомневающихся в себе, страдающих женщин. А тут предложили решительную, сеющую вокруг себя зло. Я захотела повернуть роль, чтобы в конце героиня, потеряв сына, пришла к вере, глубокой, она же человек мощный. Так убеждала режиссёра, что сама себе удивлялась, пробила своё решение, зрители его приняли. В любом, самом, казалось бы, никчёмном человеке необходимо найти точку, в которой он может поплакать, и тогда ему начинаешь сочувствовать. А если не сострадать персонажам, то зачем снимать фильмы и ставить спектакли?

Да, ролей для женщин зрелого возраста действительно мало, но складывается впечатление, что у судьбы насчёт вас как актрисы большие планы. Может, потому, что вы извлекали уроки из того, что вам выпало?

– А что мне было делать? Когда в девять лет ребёнок остаётся без матери, выход один – принять ситуацию. Утраты переживаю долго, но потом соглашаюсь с тем, что предлагает жизнь. Приучаешься к поворотам судьбы и не ропщешь. Когда-то решила для себя, что, раз не утверждают в кино, буду театральной актрисой, и тут возникла роль в «Молодой жене», всё в моей актёрской жизни изменившая. Или другой пример: в тридцать девять лет, в самый актёрский расцвет, я ушла из театра, в котором больше не работал Эфрос. И в кино тогда стало меньше ролей. Все покатилось. Но я подумала, что уже много играла, и как только успокоилась и смирилась, позвали озвучивать зарубежные фильмы, чем я занималась десять лет, носясь по студиям, – и творчество, и деньги, семью кормила. А когда исполнилось пятьдесят, опять пошли роли. И вот – звонок Грымова. Это даже придумать нельзя – в шестьдесят четыре года сыграть Машу в «Трёх сестрах», да в кино! Как такое предугадать, выпросить у небес? И ведь даётся нечто гораздо более интересное, чем я нафантазировала.

Сейчас опять «тишина», но я спокойна.

фото: личный архив А. Каменковой; Светлана Маликова