Бабушек у меня было две. Одна – баба Катя, капитан медицинской службы, герой войны, моя строгая воспитательница и лучшая подруга. Она была своя, «всегдашняя». С ней мы жили в одной квартире.

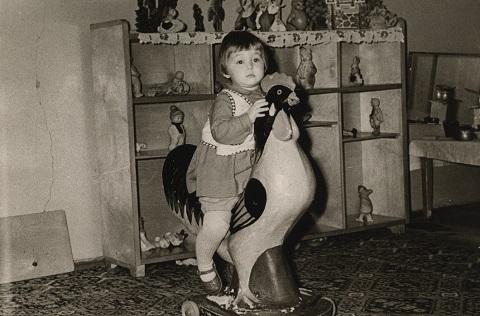

Клавдия Николаевна Армашевская

А вторая бабушка была гостевая. Она была самая настоящая балерина, только на пенсии, и жила на улице Васильевской возле Белорусского вокзала. Звали её Клавдия Николаевна Армашевская. В гости к бабе Клаве мы с сестрой собирались с удовольствием. Потому что у неё всегда были солёные сушки, пирожки с мясом и разноцветная, слегка подсохшая пастила. Всё это нам с сестрой казалось необыкновенным лакомством.

У бабы Клавы в комнате стояло пианино, похожее на чёрного кита, на потрескавшейся блестящей коже которого красовались древние канделябры-подсвечники и стопка больших медных дисков. Диски вставлялись в какую-то щель снизу – и пианино играло само, как будто клавиши нажимали невидимые пальцы. Диск крутился, а клавиши сами нажимались волшебным образом. Педалей у пианино было не две, а четыре. Для полировки его клавиатуры использовалась настоящая заячья лапка с мягкой пушистой подушечкой и скругленными коготками.

Этот китообразный инструмент завораживал нас, как сказочный дворец со спрятанной внутри музыкой. Он был похож на Рыбу-кита из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок», где на мокрой шкуре морского чудовища громоздились города, а к хвосту его причаливали корабли. Мы с сестрой так и использовали этот инструмент для наших игр и путешествий. Когда в комнате никого не было, мы залезали на него и «плавали» по паркетному морю. Но это не очень приветствовалось взрослыми, поэтому поплавать на Ките нам удалось всего раза два-три.

На стенах, среди картин и эскизов декораций, висели афиши и билеты на спектакли в маленьких рамочках. А еще у бабушки был такой натёртый паркет, что в нём отражалась вся мебель, как будто он был покрыт сахарной карамелью. Комната была небольшая, 24 метра, но тогда она казалась нам просто огроменной. В ней еще был закуток, который бабушка называла «альков». Он закрывался тяжелыми плотными шторами. За ними стояла бабушкина величественная кровать красного дерева, покрытая тяжелым покрывалом с кистями. Туда нас тоже не особо пускали, но мы, конечно, умудрялись пробраться в это тёмное таинственное место, гасили свет и сидели за шторами на кровати как мышки до тех пор, пока кто-нибудь не входил и не начинал нас искать, включив лампу под оранжевым шелковым абажуром. Тогда через щели в занавеске к нам проникали острые апельсиновые лучи, и мы, щурясь от света и восторга, с визгом выскакивали из «алькова».

В общем, чудес было множество! Фарфоровые часы с мелодичным боем, тяжелые покрывала с витой золотой бахромой, непонятное количество разнокалиберных вилочек и ножичков, тяжелые чугунные подсвечники и бархотка из перьев фазана на бамбуковой легкой палочке – невероятной красоты приспособление для борьбы с паутиной и пылью.

А ещё у бабы Клавы было очень много красивых игрушек, которые были совсем не похожи на наши тряпичные и пластмассовые советские игрушки, на наших пупсов и утят на колесиках. Это были сувениры, привезённые из разных стран, с гастролей. Играть в эти игрушки нам не разрешалось. Они стояли в резном шкафу из красного дерева, за толстым стеклом. Но именно поэтому они были недосягаемо прекрасны. Там была маленькая фарфоровая балеринка, стоявшая на одной ножке, два волшебных расписных сундучка, посверкивающих медью и разноцветной эмалью, целая коллекция колокольчиков. Очень пугали нас какие-то страшные маски с изображениями лиц восточных божеств. За сувенирами на полках рядами стояли книги. Книги были непростые – темной кожи, тисненые, с золотыми обрезами. Венчала всю эту красоту стоявшая под потолком на шкафу огромная круглая коробка из дерева, в которой хранились театральные шляпы. У коробки была ручка из тонкого кожаного ремня на кольцах с двух сторон, чтобы её можно было носить на руке. Бабушка иногда снимала коробку и позволяла нам примерить свои сокровища. Там были три шляпы. Одна – белая, полупрозрачная, кружевная. Накрахмаленные кружева были жесткие и держали форму. Выглядела она как огромная снежинка. Вторая – чёрная, строгой формы, с круглым, как яичко, верхом, с широкой тульей. Ширина полей была, наверно, сантиметров двадцать. К ней прилагалось черное страусиное перо длиной сантиметров пятьдесят, которое в коробке укладывалось по кругу, по бортику. Третья шляпка была очень смешная. Маленькая, веселая, похожая на зверюшку. Нам она нравилась больше всех. Она была сделана из нежного розового лебяжьего пуха и называлась «менингитка», потому что прикрывала только затылочную часть головы и выглядела как пушистая розовая кожура от дольки апельсина. «Менингитка» – потому что голова открытая, и можно простудиться.

Две балеринки

Среди сувениров в шкафу стояла румынская шоколадная туфелька в расписной глазури, покрытая воском. Туфельку эту бабушка привезла с гастролей из Бухареста, вместе с раскрашенными вручную шахматами в виде румынских солдатиков, и мне она ужасно нравилась. Она была как фарфоровая, искусно расписанная, разноцветная, нарядная! Когда мне сказали, что она еще и из шоколада, я стала мечтать ее съесть. Я порывалась откусить лакомый кусочек каждый раз, когда бывала у бабушки в гостях. И туфельку убрали от меня сначала на самую верхнюю полку резного шкафа из красного дерева, за хрустальное стекло, а потом и вовсе переселили в буфет на кухне, который запирался на ключ.

А когда бабушки не стало, я поселилась в ее квартире. Уже во ВГИКе тогда училась... Помню, как я вошла в комнату и застыла на пороге. Запах разогретого солнцем натертого мастикой паркета, пудры, клея, пыли с легким оттенком старых духов «Красная Москва»… В одно мгновение все удивительные сокровища бабушкиного театрального царства вновь открылись мне.

Теперь меня восхитил удивительный порядок во всех шкафчиках и ящичках. Но больше всего – кухонные полотенца и салфеточки, сложенные стопочками по размерам. От самых маленьких для кофейных чашечек – до самых больших – для рук. Восемь разнокалиберных стопочек! В шкафчиках как-то особенно пахло. Старым деревом, корицей, цедрой, духами. В коробке, в отдельном матерчатом мешочке по-прежнему лежали балетные тапочки, на которых расписались известные тогда балерины Большого театра, бабушкины ученицы.

Балерина Большого театра Клавдия Армашевская

Я нашла и мое любимое бочечное лото, аккуратно спрятанное в деревянную шкатулку. Когда к бабушке приезжали её подруги, бывшие балерины, они садились за круглый столик с зелёной плюшевой скатертью, разбирали каждая по три карточки и, мешая русские слова с французскими, иногда ссорясь и обвиняя друг друга в мошенничестве, азартно выкрикивали номера на маленьких деревянных бочечках. Меня удивляло, что они никогда не называли цифры, как будто это было страшной тайной. «Молоточки», «топорики» и «Семён Семёныч» – это 77. Ноль – «баранка». 69 – «перевёртыш» или «туда-сюда». Восьмёрка – «бесконечность». Четвёрка – «стульчик». 20 – «лебединое озеро». 21 «очко», 28 – «сено косим», 29 – «двадцать девок». 31 – «с Новым годом», 39 – «Ветхий Завет», 41 – «ем один», 48 – «сено косим» или «половинку просим», 55 – «перчатки». 81 – «девушка с веслом». 88 – «крендельки»…

Я вспомнила, что иногда играла вместе с ними. Я тоже, не отставая от веселых старушек, громко выкрикивала: «барабанные палочки!» (11), «молоточки!» (77) – и торопливо ставила бочонки на картонные потрепанные карточки, вечно отставая от бабушкиных подруг, которые мне всегда казались волшебницами или феями, собравшимися для какого-то таинственного действа или призывания духов. Это было страшновато и в то же время притягательно.

В шкафах по-прежнему все полочки были уставлены сувенирами и необычными предметами. На столике у зеркала с потрескавшейся амальгамой стоял мраморный письменный прибор с чернильницей и пером. Рядом стояла перетянутая резинкой коробка с матерчатыми лепестками и листиками для искусственных цветов. Бабушка на пенсии делала цветы для магазина. Специальным горячим скруглённым утюжком она превращала плоские крахмальные выкройки в объёмные лепестки и собирала искусственные пионы для продажи. У неё были отдельно в разных коробочках сложены белые и розовые лепестки трёх размеров, заготовки для листиков и длинные зеленые полоски для обмотки проволоки, из которой делались стебли.

В вазе на запыленном пианино стояли несколько готовых цветов. Пионы выглядели как настоящие и вкусно пахли клеем. Я взяла вазу и перенесла на кухню, на окно.

И тут я увидела, что из верхней дверцы буфета торчит ключ.

Я повернула ключик и открыла скрипнувшую так знакомо дверцу.

Резанул быстрой слезой трогательно запасенный для внучек, уже пересохший зефир в вазочке синего стекла, знакомые чашки, сливочник… Всё это навевало воспоминания и тёплую грусть.

Но, чего греха таить, больше всего меня интересовала шоколадная туфелька... Конечно, съесть эту реликвию я уже не хотела. Но рассмотреть узоры на ней и повертеть в руках это чудо было необходимо.

Она стояла на самой верхней полке, по-прежнему спрятанная от шаловливых рук. Достать её никак не получалось. Тогда я принесла из комнаты крутящийся рояльный табурет и залезла на него. Наконец нащупав среди сервизов и вазочек заветную туфельку, я так обрадовалась, но …вдруг потеряла равновесие. Табурет закрутился под ногами, туфелька выскользнула из рук и упала на желтый натертый паркет. Она раскололась на несколько кусочков. По комнате поплыл крепкий кофейный запах. Я расстроилась так, что даже заплакала. Села на пол и принялась собирать кусочки, будто надеясь, что они опять срастутся... Но увы...

Я задумалась о жизни, о смерти, вспомнила, как много лет назад так же сидела на этом паркете, в теплом солнечном квадрате, и рассматривала красивую колоду карт, выбирая, какой дамой я хотела бы быть. У червовой мне нравились причёска и кокошник, а у трефовой – платье и украшения.

В задумчивости я машинально положила в рот кусочек ароматной туфельки. И... о чудо! Под яркой искусной росписью оказался прекрасный горький черный шоколад, который под воском и глазурью совсем не испортился за 30 лет! Это было такое благословение от бабушки, последний её гостинец, который мне наконец разрешено было попробовать...

Сбылась детская мечта! Но конечно, в детстве я бы горький шоколад не оценила... Всему свое время.

фото: личный архив Т. Вайнонен