Художника Обри Бердслея современники считали возмутителем спокойствия. Его рисунки запрещали, обвиняли в непристойности. Как получилось, что тихий книжный иллюстратор и библиофил стал отцом современной эротики?

Обри Бердслей терпеть не мог солнечный свет. Днём он плотно зашторивал окна и работал при свечах. Солнце ему мешало. Чтобы сосредоточиться, Бердслею нужно было задрапировать мир за окном. Чёрный фон, чёрные шторы, чернота... Ничего, кроме черноты и собственной фантазии. Это была его питательная среда, его мастерская, он мало нуждался в людях, никогда не ходил на пленэр, не писал с натуры. Его невозможно представить купающимся в море, загорающим или гуляющим по парку в летний день. Краски жизни, которыми так восхищались его современники импрессионисты, оставляли его равнодушным – только чёрное и белое, тушь, перо и бумага.

Аксиома стиля: «Мода – это чёрная линия на белом фоне», – на самом деле гораздо старше открытий Тома Форда или Ива Сен-Лорана. Она принадлежит Бердслею. Его цветы и деревья как будто нарочно придуманы для набивных тканей, а извивающиеся узоры идеальны для любой гладкой поверхности. Его графика вычурна и в то же время проста, как инь и ян. Это чистая игра контрастов, минимализм в сочетании с буйной фантазией, который вот уже второе столетие не выходит из моды.

Бердслей родился в часе езды от Лондона, в городке Брайтон, буржуазном курорте Ла-Манша, где лондонцев лечили морской водой и моционом. В позапрошлом веке Брайтон был резиденцией принца-регента. Для принца выстроили роскошный павильон в мавританском стиле с люстрами, но местные острословы подвергли это чудо эклектики таким насмешкам, что принц ретировался с побережья. Курорт облюбовали средний класс и аристократия, но при этом в Брайтоне витал богемный дух, и было много пабов и книжных лавочек. Сегодня это фешенебельное место имеет сомнительную репутацию столицы британских геев. То есть на первый взгляд – глянцевая картинка, а копнёшь поглубже – упадок и декаданс.

Похожая история произошла и в семье Бердслея, одновременно мелкобуржуазной и богемной, обедневшей, но именитой. С самого начала против союза его родителей, Винсента Бердслея и Элен Питт, было много «но» с разных сторон. Во время венчания новобрачные никак не могли войти в церковь: с моря подул такой ветер, что процессию буквально сбивало с ног. Что-то или кто-то явно противился этому браку. Во всяком случае, предзнаменование это не сулило ровной и спокойной жизни. Так, в общем, и случилось.

Предки Обри с обеих сторон были вполне состоятельными людьми: дед по материнской линии Уильям Питт – доктор и уважаемый в Брайтоне человек, дед со стороны отца – лондонский ювелир. Казалось бы, наследникам жить и радоваться... Но в семнадцать лет Обри Бердслей уже тянул лямку сначала в страховой конторе, потом чертёжником у лондонского архитектора, ибо всё состояние Бердслеев-Питтов к моменту его рождения уже вылетело в трубу. Как вышло, что семья так стремительно поиздержалась, неясно. Скорей всего, виноват был импульсивный и трудный характер Винсента, страдавшего к тому же наследственным туберкулёзом.

Имелась и какая-то тёмная love story отца с брайтонской вдовушкой, от которой он пытался откупиться, а также загадочная растрата, вынудившая родителей Обри жить под одним кровом с семейством Питт. Чтобы поправить дела, Элен давала уроки музыки и французского, и Обри унаследовал от неё тягу ко всему французскому и музыкальность. Двухгодовалым ребёнком он любил забираться под пианино, когда его мать играла, а в десять лет уже выступал с концертами в Брайтонском павильоне. Но сам Обри хоть и признавался: «Музыка – это единственное, в чём я что-то понимаю», на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», всегда отвечал: «Писателем». Он повсюду носил с собой кожаный портфель, из которого доставал линованные листы, вписывал в них имена, сюжеты, фразочки и тут же пририсовывал виньетки – из этого бумагомарания потом родились его рисунки.

Ребёнок явно тянул на вундркинда – его таланты в музыке, рисовании, сочинительстве были почти равны. Но, как писал Гёте, дети часто рождаются универсалами, но разнообразные таланты со временем гаснут, и из множества остаётся один, если вообще остаётся. Бердслей всем радостям мира предпочёл книги, но случилось это почти поневоле.

В семь лет у него появились первые признаки чахотки: дремотность, лихорадочный блеск глаз, сероватость кожи, затем хлынула горлом кровь – это была «белая чума». Из-за наследственного туберкулёза Обри провёл детство взаперти, почти не учился, мало что видел, кончил всего четыре класса гимназии, но при этом знал латынь и читал по-французски, глотал все новинки Золя, обожал «вечнозелёные и освежающие» рассказы Бальзака – книги заменили ему реальность.

Домашний ребёнок, книжный червь, Бердслей должен был бы стушеваться, вступая во взрослый мир, но ничего подобного не произошло. Днём он протирал штаны в конторах, вечером путешествовал по воображаемым мирам, отформатировав тип современного менеджера, который весь день мается в офисе, а ночами пишет дневники в ЖЖ.

Чёрный алмаз

Удивительно, но одна из самых головокружительных карьер ХIХ века была сделана благодаря книжной иллюстрации. Не написав ни одной картины, не имея ни одной прижизненной выставки, Бердслей завоевал мир благодаря книгам и журналам – массмедиа той эпохи.

Сто лет назад книга становилась ценностью во многом благодаря хорошим иллюстрациям. Поэтому, когда издатель Джозеф Дент решил выпустить «Смерть короля Артура» Томаса Мэлори, весьма популярную в Англии, он первым делом занялся поисками иллюстратора. Встреча издателя с будущим гением произошла случайно, когда тот зашёл к приятелю-букинисту потолковать о замысле «Артура». На двери звякнул колокольчик – и на пороге возникла длинная и нечеловечески худая фигура.

«Самый худой человек, которого мне когда-либо приходилось видеть»

Не обратить внимания на Обри было невозможно: он напоминал то ли пианиста, то ли звезду немого кино. Носатый профиль, бабочка, нервные музыкальные пальцы, тени под глазами. С гладкой причёской, ровным пробором и в твидовом костюме он выглядел денди. Услышав про «Артура», Одри с ходу завёлся на тему раритетных изданий Мэлори. Про книги он знал всё или почти всё. К тому же у Бердслея было своё, весьма заинтересованное отношение к истории легендарного короля, ведь тогда у англичан не было ни Толкиена, ни Гарри Поттера, а король Артур, фея Моргана и прекрасная Изольда заменяли готику и фэнтези. В общем, два библиофила и знатока нашли друг друга, Дент был сражён и с ходу отдал заказ никому не известному художнику.

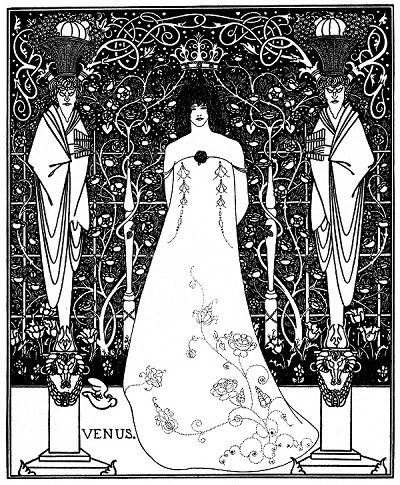

Венера среди ложных богов. Иллюстрация к повести О. Бердслея

Бердслей нарисовал «Короля Артура» так, как никто до него – одним лишь пером и тушью, уложившись в три цента и сведя к минимуму расходы на краски, холсты и натурщиц. При этом книга вышла роскошной, с орнаментальными рамками, с текстом, увитым фантастическими цветами и листьями, – настоящее библиофильское издание, но при этом дешёвое и многотиражное. Рисунки тушью можно было воспроизводить способом фотомеханического копирования, поправлять, дорисовывать, изменять – по тем временам это была полиграфическая революция на уровне фотошопа.

«Король Артур» принёс коммерческий успех, и Бердслей навсегда оставил службу. Его карьера, надо сказать, ни разу не омрачилась борьбой за признание, возможно, потому, что была слишком короткой – все, что он сделал, он сделал с восемнадцати до двадцати пяти.

Хотя без критики, разумеется, не обошлось. Злые языки сочли «Короля» имитацией, подделкой, а не истинным средневековьем. Но как говорил Сальвадор Дали: «Кто ничего не хочет имитировать, тот никем не станет». Рафаэль хотел имитировать греков и стал Рафаэлем, Энгр хотел имитировать Рафаэля и стал Энгром, Дали хотел имитировать Месонье и стал Дали». Конечно, Бердслей имитировал и стилизовал, но по сути это была революция.

Его Король Артур не имел ничего общего со средневековьем. Художник сам придумывал одежду, смешивал стили, сочетал японский минимализм с нарождавшимся модерном, викторианский шик с античной простотой, Восток с Западом, эротику с гротеском. У Бердслея не было пиетета перед классикой, и он поступал, как модные режиссёры и художники следующего века, которые переоденут героев Шекспира в пиджаки от Hugo Boss, а жриц Катулла в наряды интердевочек и превратят их в своих современников.

Обри-декаданс

Двадцатипятилетняя жизнь Бердслея целиком поместилась в викторианскую эпоху, как любительская фотография в массивную рамку. Он родился, а долгоиграющая королева Виктория уже 35 лет сидела на троне, он умер, а она правила еще 3 года. Полвека англичане развивали науку, технику, воинственную буржуазную мораль, грабили колонии, а Англия благодаря своей деловитости и предприимчивости жила богаче, чем когда-либо.

С религией и добродетелью дела обстояли строго, поэтому на художника, снабжавшего книжки эротическими намеками, а потом и восставшими фаллосами, приличные граждане смотрели косо: эротоман, извращенец! Да, мир, что создавал Бердслей, был невероятно чувственен и эротичен. Даже деревья и цветы – переплетённые стволы, пышные кроны, раскрытые ирисы – на его рисунках пронизаны эротикой, а его виньетки смотрятся как аллегория совокупления.

Но где скандал, там и успех. После «Короля Артура» Бердслей непрерывно делает рисунки для книг и журналов. Эдгар По, «Мадам Бовари», «Дама с камелиями», восточные сказки, Аристофан, Бальзак, «Манон Леско» – всё, за что он ни брался, превращалось в самостоятельные драмы, постановки и мизансцены с неизменным эротическим подтекстом. Бердслей насмехался, провоцировал, всерьёз говорил о фривольном и фривольно о серьёзном. Острил, играл, подбрасывал зрителю обманки.

На первый взгляд – полная непристойность, автопортрет с подписью «Не все чудовища водятся в Африке»: балдахин не балдахин, альков не альков, а внутри восставший член во всей красе. Но если присмотреться – это оптический фокус, и ничего особенного нет, просто невинное дитя дремлет в своей колыбельке, среди взбитых подушек. Издатель Лэм говорил, что рисунки Бердслея надо рассматривать под микроскопом и вверх ногами. Ведь «совы не то, чем они кажутся».

В его иллюстрациях всегда существовал такой довесок к тексту, который мог совершенно перевернуть весь смысл. Как-то под Рождество Бердслей смертельно оскорбил соотечественников, изобразив на обложке сказки про Али-Бабу заплывшего жиром буржуа в плавках и распахнутом халате с гирляндами драгоценностей на брюхе. История про Али-Бабу и его сокровища всегда была сладка, как рахат-лукум, а тут – отвратительный бегемот в трусах... Так испортить детскую сказку! Но хуже всего было то, что от рисунков Бердслея оставалось ощущение двойной игры: художник явно говорил больше, чем может понять зритель, а кому это приятно? Кому нужна эта ирония, высокомерие и снобизм? Это распутство, приправленное ядовитой насмешкой? Как прикажете это понимать? Что человек – вместилище грехов и пороков?

После сказок Бердслей принялся разбираться с женщиной – такой, как её понимало викторианство. Многие англичанки, которым мораль предписывала рожать и рожать, не хотели беременеть, боясь умереть от родов, что при повальных инфекциях и слаборазвитой медицине было делом вполне обычным. Бердслей выпустил на волю женские кошмары – гомункулусов, недоношенных детей, существ, разрывающих женскую плоть. Вместо того чтобы возводить женщину на пьедестал, он показал её муки – усадил героиню на кол и высек розгами, как это делает Аполлон на его рисунке «Лишение девственности».

Бердслей нагонял на зрителей декадентской жути: рисовал женщин-кошек, женщин-медуз, сатанесс, пьющих кровь, героинь, напоминающих ядовитые растения, влекущие и жуткие одновременно. Ведь безобразное раздражает и волнует, а зло притягивает, и художник это отлично знал. Но стать законченным декадентом у него никогда не получалось, свои злые фантазии он тут же разбавлял игрой и карикатурой. Он любил гротеск. «Без гротеска я ничто, если нет гротеска – нет меня», – повторял Обри. Он вытягивал туловища, пририсовывал к ним нечеловеческой длины ноги, раздувал животы – в общем, издевался над плотью, как мог. И не только над ней. «Люди ненавидят, когда высмеивают их добродетели, но добродетель стоит того, чтобы быть высмеянной», – говорил он.

Идеальные героини у Бердслея тоже выглядели нестандартно. Его Роза, Изольда, фея Моргана пышногрива, с маленькой головой, крошечной грудью и бесконечными ногами («22 дюйма от бедра до колена, 22 дюйма от колена до пятки»), она очень высока, непропорциональна и по понятиям времени тоже уродец. Но Бердслею важней всего была выразительность, и отсюда все его странности: расплющенные носы, огромные бедра. Мода на дефектное тело, некрасивых манекенщиц, инопланетян и моделей-калек, захлестнувшая подиумы в три последних десятилетия, многим обязана Бердслею. Без диспропорций и вывихов телосложения он просто не видел в женщине богини.

Вакханалии

Его Саломея – кокетка с томиком Золя и маркиза де Сада на туалетном столике, садистка и извращенка, поразила не только Уайльда. Внешне не совпадая с текстом, Бердслей передал суть истории – женщина выходит потанцевать, а возвращается с отрубленной головой мужчины. Поразмыслив над увиденным на рисунках, Уайльд в итоге подписал подаренную художнику книгу так:«Обри Бердслею, единственному, кто, кроме меня, понимает, что такое танец семи покрывал».

Естественно, что при такой эпатажной продукции про личную жизнь Бердслея наплели небылиц. Его подозревали в гомосексуализме, в инцесте, в связи с родной сестрой Мейбл, в отношениях с Уайльдом – бог знает в чём ещё. Все знали, что гостиную Бердслея украшают японские эротические эстампы, а по субботам там собирается гей-бомонд. В то же время кто-то пустил слух, что у Мейбл, на тот момент уже знаменитой актрисы, был выкидыш от брата.

В действительности про частную жизнь Бердслея почти ничего не известно. Самыми близкими ему людьми всегда оставались мать и сестра. Они и хоронили его на склоне высокого холма с видом на Ривьеру, и Мейбл положила в гроб томик «Дамы с камелиями». Биографы склоняются к мысли, что Бердслей был мало искушен в любовных делах. «Рай греха» существовал лишь в воображении и на бумаге. Когда его спрашивали о сексуальных предпочтениях, он отшучивался: «Все музы женщины, и, чтобы овладеть ими, надо быть вполне мужчиной».

Как и большинство туберкулёзников, он, скорее всего, страдал от обостренной чувственности, которую был не в силах ни выразить, ни подавить. Медики неохотно верят, что эта болезнь может сделать из умирающих страдальцев неутомимых любовников и эротоманов, но примеров тому в истории множество: Максим Горький, Мария Башкирцева, Шопен. Загадка «извращенца» Бердслея могла бы стать материалом для исследований Зигмунда Фрейда. Но отец психоанализа знать не знал об «отце эротики». Термин «сублимация» или «замещение» появится лишь в 1905 году и будет предъявлен доктором Фрейдом как «хорошая защита» психики. То есть как действенный способ избавления от комплексов и страданий.

Жёлтые страницы

В 1894 году – жить Бердслею оставалось ещё четыре года – началась короткая, но самая блистательная эпоха Бердслея – период The Yellow Book, «Жёлтой книги». Так назывался популярный альманах, где Бердслей был художественным редактором, а поэты-декаденты – постоянными авторами. С выходом в свет четырёх номеров Yellow book, а затем и альманаха Savoy Beardsley craze охватил британское общество. Популярность Бердслея была так высока, что его типажи показывали в театре, а номера Yellow book сметали с книжных прилавков со скоростью урагана. Его стиль сражал наповал избыточностью, порочностью и совершенством. После того как Бердслей проиллюстрировал поэму «Похищение локона», многие решили, что иллюстрации сделаны женщиной – столько внимания было уделено декору и туалетам. Пудреные парики, изящные туфельки, веера, гобелены, обивка кресел, подсвечники, чулки, интерьеры – все изображалось с поразительной доскональностью … Ну разве не фетишист это рисовал? Вернее, фетишистка. В одной из рецензий так и говорилось:«Поэма «Похищение локона» миссис Бердслей, иллюстрированная ей самой». Обри потешался. «Во Франции каждый полицейский имеет теперь мою фотографию для удостоверения моего пола», – писал он друзьям.

Но в пуританской Англии конца ХIХ века шуточки по поводу смены пола грозили крупными неприятностями – гомосексуализм преследовался по закону. Блистательный период Yellow Book закончился, когда Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм и приговорили к двум годам каторжных работ. Газеты написали, что Уайльд, отправляясь в тюрьму, взял с собой последний выпуск The Yellow Book, хотя на деле это был французский роман в жёлтом переплёте. Но перепуганному издателю этого оказалось достаточно. Он предложил Обри покинуть журнал, что и было сделано.

Правда, стиль, созданный английскими эстетами в The Yellow book, а затем и в журнале Savoy, не умер, а лишь испуганно спрятал голову в плечи и на время притих. Он воспрянет в Европе сто лет спустя, когда молодая британская шпана придёт в старейшие Дома мод. Тогда и появятся на подиумах картинки Бердслея: гигантские банты, открытые груди, буффонно-красивые одежды, игра в невинность и порочность – все, что публика не раз видела у Мюглера и Гальяно, Трейси и Маккуина.

«Мои персонажи немного сумасшедшие и отчасти неприличные, странные, а иногда бесполые существа в костюмах Пьеро или очень современных одеждах, ещё не развившиеся эмбрионы, карлики и богини с отрешёнными лицами», – писал Бердслей.

Сны на бумаге

Пока Лондон обсуждал «художественные гадости», Обри, Бердслей сгорал от чахотки. В последний год у него не осталось сил ходить на прогулки, он пользовался инвалидным креслом. Врачи посоветовали ему Ментону, рай чахоточных, и Бердслей завёл здесь знакомства, вселявшие в него надежду. Подружился с «одним египтологом, который выглядит, как мумия, но выглядит так уже лет 14, и всё же живёт». «Всё же живёт» – лейтмотив всех его последних писем.

Ему хочется выторговать у судьбы ещё год, месяц, неделю. Ему никогда не нравилось жить на курортах («Как я завидую тем, кто сейчас может быть на Темзе, а я до конца жизни останусь изгнанником из всех хороших мест»), но он идёт на все уступки, пишет письма друзьям из постели и ведёт «очень тихую жизнь». Когда удаётся подняться, это кажется ему невероятным счастьем: «Только представьте себе, я пишу письмо из кафе». В Ментоне его часто видели гуляющим у моря или в ночном казино, в инвалидном кресле около игроков. Бердслей любил рестораны, отлично разбирался в вине, пользовался успехом у женщин («все меня обожают, между прочим»), но кровь хлестала ежедневно, и ему оставались только лекарства, уединение и молоко.

На Лазурном Берегу, незадолго до смерти, Бердслей сделал лучшие свои работы – иллюстрации к «Вольпоне» и рисунки к «Лисистрате» Он называл их «снами на бумаге»: «Всё, что мне остаётся, это сны на бумаге». Обри никому не показывал, как эти сны воплощаются. Впрочем, его друг Роберт Росс как-то подсмотрел: Бердслей расставлял в определённом порядке свечи, покрывал бумагу карандашными набросками, потом убирал их резинкой, счищал ножом, и по этой шероховатой поверхности золотым пером и тушью делал рисунок. Ничего не отбрасывалось в сторону, не рвалось, не уничтожалось – всё шло в работу: черновики, огонь, измученная бумага. Но рисунки к «Лисистрате», отправленные издателю Смитерсу, Бердслей попросил уничтожить:«Всем, что есть святого, заклинаю вас – уничтожьте их».

«Лисистрата» – это древнегреческая комедия о том, что мужчины хотят воевать, а женщины – заниматься любовью. И, чтобы вернуть мужей домой, к супружеским обязанностям, женщины устраивают бунт. Аристофан написал забавную комедию, Бердслей же, как водится, изобразил «войну полов» в самом остром и непристойном виде. Женщины пукают, мастурбируют, выливают на мужей ночные горшки, мучаются от своих желаний – и побеждают. Бердслей не хотел обнародовать эти рисунки. Он перешёл в католичество, и его душа, расставаясь с больным телом, хотела уйти чистой. Издатель Смитерс, разумеется, ослушался воли умирающего и через год после смерти художника выпустил «Лисистрату» небольшим тиражом для ценителей. Эта книга и стала последним приветом публике от беспощадного и ироничного Бердслея.

Он не считал себя ни выдающимся декоратором, ни большим художником. Он полагал, что его роль гораздо скромней – он иллюстратор, тот, кто идёт вслед за автором и часто мешает читателю: только нафантазируешь себе свою Джульетту, Фауста, Маргариту, как он вмиг сотрёт твоё представление и навяжет свою картинку. Надо сказать, Бердслей, как никто другой, умел въедаться в мозг. От созданных им образов невозможно отделаться. И рад бы забыть, как выглядит его Саломея, да не получается. Потому что Бердслей – тот редкий случай, когда художник подчас интересней текста и уж точно интересней тебя самого.

О нем

Обри Бердслей (21 августа 1872 — 16 марта 1898)

Английский художник-график, иллюстратор, поэт, денди и один из основоположников стиля модерн. Гениальный самоучка.

В двадцать с небольшим стал самым скандально известным художником Британии. «Бердслей ужасается, позирует, бичует, молится, развратничает одновременно», – писали о нём. Его творчество называли «раем греха», а его самого «Фра Анжелико сатанистов».

Ввёл в обиход особый вариант эстетизма – кэмп, отличающийся пристрастием ко всему искусственному и преувеличенному.

фото: LEGION-MEDIA; GETTY IMAGES/FOTOBANK; BRIDGEMAN/FOTODOM; RUSSIAN LOOK